La rinascita culturale nel XII secolo rappresenta una tappa fondamentale nell’interscambio fra Oriente e Occidente: nuovi insegnamenti giungono nell’Europa medievale attraverso due passaggi obbligati: la Sicilia federiciana e la penisola iberica. La presenza di un ceto di dotti arabi ed ebrei nelle terre e città riconquistate all’Islām, come Palermo o Toledo, depositari di testi e di dottrine ancora ignote all’Occidente, rese più facile l’acquisizione da parte della cultura occidentale di un complesso di nozioni che si assimilarono rapidamente con l’arcaico sfondo platonico delle cosmologie dell’Alto Medioevo. L’impulso a questo moto culturale si deve a Raimondo, arcivescovo di Toledo dal 1126 al 1151, ma sarebbe un errore guardare a questo movimento come limitato a Toledo. I traduttori toletani erano in rapporti (quanto stretti non lo sappiamo) con una cerchia di eruditi di altre regioni.

Il più celebre fra tutti fu Ṯābit ibn Qurra (826-901 d.C.). A quest’ultimo era solitamente attribuito il De imaginibus planetarum o Liber praestigiorum, un testo fondamentale per la conoscenza dell’astromagia nel mondo latino. L’opera, le cui origini rinviavano a Ermete, ebbe un grandissimo seguito nel mondo medievale: tradotta da Adelardo di Bath e Giovanni da Siviglia (Johannes Hispalensis), venne citata da Alberto Magno, da Pietro d’Abano, da Cecco d’Ascoli e, nel XV secolo, da Marsilio Ficino.

Secondo Ṯābit ibn Qurra, nella teoria delle immagini si univano astrologia e magia: la costruzione dell’immagine astrologica si fondava sulla corrispondenza delle configurazioni celesti con le cose terrene. Ma il passaggio dall’influsso astrale alla riproduzione fittizia della costellazione e quindi l’uso della stessa nella pratica astromantica, era dominio d’una vera e propria magia cerimoniale e di una particolare tecnica detta delle electiones e delle interrogationes: si trattava di una serie di procedure e di azioni magiche indirizzate ad invocare gli spiriti dei pianeti tramite immagini e sigilli.

Queste tecniche di origine ermetica si rifacevano ai culti astrali dei Sabei di Ḥarrān, espressione d’una tradizione sapienziale che nel IV sec. d.C. mescolava divinazione mesopotamica, neoplatonismo e astrologia greca. Nella dottrina arcaica professata dai Sabei, esisteva una parentela segreta tra le anime e gli astri: le anime erano originariamente stelle e avrebbero fatto ritorno alla loro stirpe astrale. Gli harraniani avrebbero quindi rielaborato la loro magia astrale, configurandola nello schema della teurgia neoplatonica e ponendola sotto l’egida di Ermete Trismegisto, in un fluido universo apotelesmatico in cui la funzione dei pianeti era centrale.

Gli strumenti di cui si serviva la magia astrale erano figure o statuette, confezionate in uno specifico momento astrologico, incise, scolpite o iscritte con raffigurazioni, nomi o segni diversi, talvolta spalmate di unguento o di sangue, talvolta rivestite di stoffe colorate, suffumigate con incensi, adorcizzate con la pronuncia di nomi angelici o con più complesse preghiere e infine sotterrate oppure appese al collo. I testi astromagici esordiscono spesso con un «racconto d’iniziazione» – come voleva Henry Corbin – in cui il protagonista della narrazione entra in contatto con la dimensione ultraterrena attraverso un’esperienza onirica. La conoscenza arcaica che gli verrà trasmessa è spesso codificata, incisa in tavole di pietra, come nel Liber planetarum ex scientia Abel, di prossima pubblicazione a cura di Elisabetta Tortelli, per i tipi della Mimesis. Dopo il diluvio, Ermete Trismegisto era giunto a Ebron, la città dove avevano vissuto Adamo, suo figlio Abele e la maggior parte dei saggi antidiluviani. Qui aveva riscoperto una serie di lapidi marmoree scolpite e nascoste dagli antichi filosofi; tra queste, erano venute alla luce le pietre alle quali Abele aveva affidato la memoria delladottrina dei talismani o praestigiorum scientia, la prima e la più perfetta di tutte.

In termini pratici l’ermetismo astromagico attuava questa unione attraverso pratiche di magia talismanica. Ora, noi sappiamo che la parola “talismano”, attraverso la mediazione araba (tilsam, tilism, tilasm), giunse dal greco apotelesma “influsso, risultato, effetto”; i trattati di astrologia nel mondo antico prendevano infatti nome di Apotelesmatika, “Sull’influsso degli astri”. Per attuare la congiunzione fra proprietà astrale e virtù terrena, il Mago ermetico doveva quindi mettere in atto una serie di operatività il cui fine sodale era l’acquisizione di tale spirito planetario “racchiuso” nel talismano. Invocazioni, scongiuri e rituali spesso molto complessi, in cui le specificità di ogni singolo pianeta o astro erano messe in relazione con i rispettivi colori, pietre preziose, minerali, scale musicali, essenze e profumi, erano i coadiuvanti materiali per portare a termine tale azione magica.

Essenza della magia è quindi la facoltà di attrarre e controllare l’influsso di questo spiritus dilatato nei corpi celesti; questo arriva all’uomo in modo differenziato e imperfetto, ma può anche essere accolto e potenziato attraverso azioni magiche. Tale è appunto il fine esposto in De Vita di Marsilio Ficino (1433-1499), quando si afferma che le forme materiali soggette a un processo degenerativo possono riplasmarsi e rigenerarsi sul modello delle immagini superiori, cioè attraverso il collegamento con la rispettiva ragione seminale racchiusa nell’anima mundi (per rationem videlicet animae seminalem), che è alla base della sua formazione. È infatti attraverso la materia «efficacemente predisposta», opportune parata, dove il vocabolo opportune rinvia a una serie di operazioni magiche atte a rendere la materia predisposta a ricevere il dono celeste, che si realizza il reformari della specie terrena, cioè la rigenerazione e l’attrazione su di essa del principio che le è confacente.

Per spiegare il concretizzarsi della progressiva “rigenerazione” dell’uomo, Ficino porta l’esempio delle operazioni alchimiche nelle quali la pietra, cioè la prima materia, di per sé incapace di generare, è sottoposta a processi di purificazione e di sublimazione per eliminarne le scorie materiali ed estrarne lo spiritus. Tale «spirito» lo troviamo inoltre manifestato come un’entità angelica, indicata nella tradizione ermetica come la «Natura Perfetta», la aṭ-ṭibā’ at-tāmma della gnosi islamica.

La «Natura perfetta» è una forma angelofanica – per usare il lessico di Corbin – dell’Angelo della stirpe umana. La tradizione ermetica la descrive come lo «spirito del filosofo». Per questo la Natura Perfetta è a volte il «padre» e a volte il «figlio», ed è in questi termini che in una delle più significative pagine del Libro delle Ore il filosofo e mistico persiano Shihāb al-Dīn Yaḥyā Sohrawardī (1155-1191) si rivolge alla Natura Perfetta: «O tu, mio Signore e principe, mio Angelo sacro-santo, mio prezioso essere spirituale, tu sei al contempo mio padre nel mondo dello Spirito (‘ālam ar-rūḥ) e mio figlio nel cielo del pensiero (samā’ al-fikr). Tu che sei rivestito della più abbagliante delle Luci divine…». L’esordio dell’invocazione esprime al meglio il legame tra l’essere terrestre e l’Angelo quale sua controparte celeste, patto magico per il quale entrambe le parti sono responsabili vicendevolmente.

Secondo la teosofia sohravardiana della luce, la teoria platonica delle Idee era interpretata nei termini dell’angelologia zoroastriana. Sono gli Angeli, i «signori delle specie», le fravaši mazdee, con i differenti gradi di intensità della loro luminosità, che causano le differenze fra le specie. Il concetto di fravaši rappresenta infatti uno dei tratti più caratteristici dell’antica religiosità iranica. Il significato di fravaši va forse ricercato, etimologicamente, in nozioni quali quelle di «valore protettivo», «protezione», *fravarti-, secondo l’ipotesi ora più comunemente accettata. Secondo quest’interpretazione, lo spirito dei valorosi guerrieri morti continuerebbe a proteggere i loro discendenti in vita.

Le fravaši sarebbero sempre state intimamente connesse con un culto dei morti e con una concezione dell’aldilà, che prevedeva ad un tempo il ritorno degli spiriti dei padri alla fine dell’inverno e l’idea di un «doppio» trascendente cui l’anima dei trapassati si ricongiungeva. Il legame fra l’«anima» urvan e fravaši, indubbiamente presente nella psicologia e nell’antropologia del mazdeismo, in cui esse compaiono come due dei cinque elementi costitutivi della realtà psichica dell’uomo, ahū- («vita»), daēnā-, baoδah- («conoscenza»), urvan-, fravaši-, consiste soprattutto in questo concetto di un ricongiungimento dell’anima con una entità che la trascende e che prescinde, in qualche misura, da questa vita vissuta. Si ritorna quindi all’idea astromagica dell’unione tra l’anima del Filosofo-Mago con lo «spirito» celeste e stellare.

Tale percezione estatica del cosmo si realizza nella persona del Mago, che unisce in sé la pienezza del sapere filosofico e dell’esperienza mistica. È il Saggio perfetto, il «Polo» (quṭb), che nella gnosi islamica è ritenuto vertice della gerarchia mistica invisibile senza la quale l’universo non potrebbe sussistere.

Sohravardi fa spesso riferimento ad un Ermete in estasi che riceve la visione della Natura Perfetta. Nello stesso momento in cui i commentatori riconoscono in tale misteriosa figura i tratti della fravaši mazdea, la identificano con l’Angelo Gabriele, nome dello Spirito Santo di ciascun essere. In una percezione visionaria Ermete giunge sulla Terra di Hūrqalyā, implicando cosi che egli ha lasciato sotto di sé tutti i firmamenti del cosmo fisico, l’«Occidente celeste» del mondo materiale. Il Sole presso il quale, la notte, pregava Ermete è la sua anima stessa che sorgendo a se stessa, lascia ricadere nelle tenebre le evidenze empiriche impostegli dal soggiorno terrestre, è il «Sole di mezzanotte» del visionario isiaco Apuleio, l’«aurora boreale» dello spirito.

Sarebbe necessario un intero libro per afferrare le allusioni e i significati che comporta tale esperienza estatica, che permette ad ogni modo di comprendere come il Filosofo-Mago possa addentrarsi in uno spazio totalmente disconosciuto e opposto alla logica razionale. La sua condizione può dirsi affine a quella dell’iniziato dell’«Inno segreto di Ermete» (IV discorso), dove l’eletto rigenerato come figlio di Dio invita le Potenze divine dimoranti in lui ad unirsi alla sua preghiera.

Il tempo degli eventi determinati dalla relazione tra lo «spirito» del Filosofo, angelo o guida invisibile, non è un tempo misurabile, regolato dalla cronologia, non può collocarsi nel flusso incessante del divenire. È una «realtà separata», un tempo psichico discontinuo, puramente individuale, un tempo in cui il passato permane presente nell’avvenire, o in cui il futuro è già presente nel passato. Da ciò dipendono le ricorrenze, le reversibilità, i sincronismi, incomprensibili al pensiero razionale, inaccessibili al realismo storico ma avvertiti da un «realismo» altro, quello del mondo sottile, ‘ālam al-miṯāl, quel mondo che Sohrawardī chiama «Oriente» delle anime celesti.

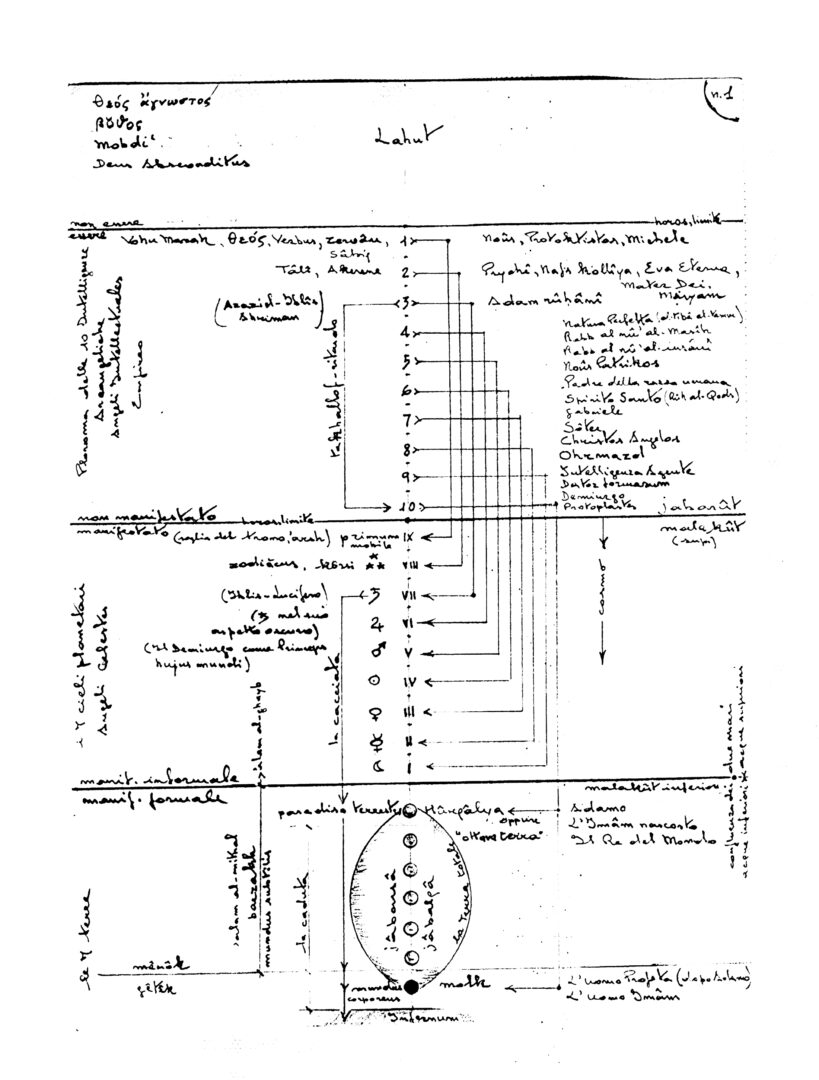

Illustrazione di copertina: su gentile concessione dell’autore