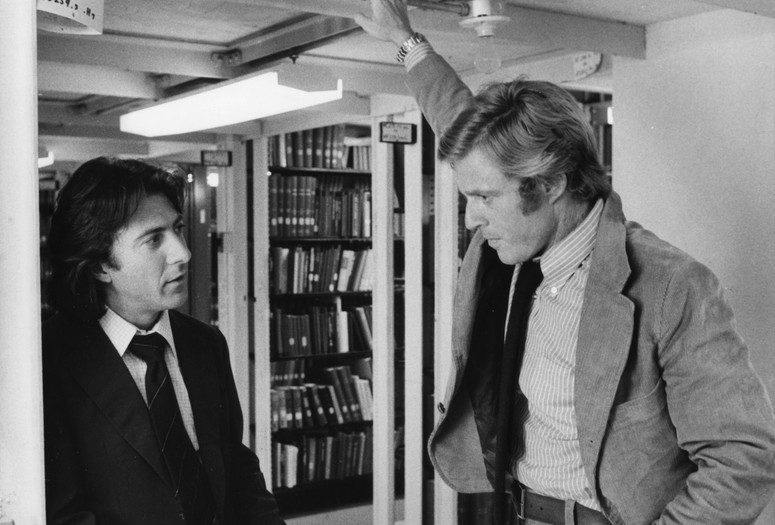

È il 1976: da meno di un anno è finita la guerra in Vietnam, gli Stati Uniti fanno i conti con il loro passato e un futuro incerto. Il 2 novembre Jimmy Carter diventa il trentanovesimo presidente, sconfiggendo Gerald Ford che aveva cercato, invano, di far dimenticare lo scandalo Watergate. Tutti gli uomini del Presidente (All the President’s Men, di Alan J. Pakula) uscì lo stesso anno, il 4 aprile, quando il Paese cercava di ritrovare la stabilità, e di elaborare (nell’unico modo possibile) il trauma causato da ciò che Bob Woodward e Carl Bernstein avevano scoperto.

È un’America sconosciuta e vulnerabile, corrotta e fragile, risvegliata bruscamente dal sogno; che abbandona i suoi eroi, e si confronta per la prima volta con ciò che è oscuro, con ciò che vive e sopravvive nell’ombra, arrivando persino a creare un’epica dei dimenticati e dei perdenti. Un’America che racconta l’inferno, attraverso il personaggio alienato di Travis Bickle che in Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976) si perde nella notte oscura, sordida di New York, o tra le quattro mura di una casa claustrofobica e fatiscente; o con Rocky (di John Avildsen, 1976) attraverso il volto tumefatto di un giovane pugile italo americano che vive ai margini di Philadelphia, e che persino nella redenzione finale non riuscirà a vincere.

Lo stesso anno Bob Dylan pubblicò una canzone lunga 8 minuti e 33 secondi, Hurricane, che denunciava la storia di un altro pugile, ingiustamente accusato di omicidio, a causa del colore della sua pelle: il successo, ma anche le polemiche, dimostrarono che la questione razziale era più viva che mai e tormentava i giorni e le notti di milioni di americani.

Un frigorifero, una sedia, una chitarra, un ventilatore: pochi oggetti, talvolta usurati che appartengono a un’umanità nascosta, abbandonata, da una società che non ha voluto o saputo riconoscere la sua esistenza, e neppure nobilitarne il talento: le fotografie in bianco e nero scattate da Vincenzo Castella, durante il suo viaggio nel sud degli Stati Uniti nel 1976 (e raccolte in Mississippi/Tennessee 1976, Humboldt Books, 2018), raccontano molto non solo dei dimenticati di una nazione, ma soprattutto del nostro rapporto (di italiani ed europei) con una certa idea di America. Il viaggio di Castella (ad appena 24 anni) nasce con lo scopo di trovare e immortalare i musicisti blues che tanto avevano popolato l’immaginario dall’altra parte del mondo. La macchina fotografica entra nelle case, indugia sui portici di legno, cattura la storia dietro ogni oggetto. Le persone, talvolta in posa, iniziano di nuovo a esistere, a occupare con la loro presenza gli spazi vuoti. È un mondo popolato da donne e bambini afroamericani, da rassegnati musicisti dai volti segnati, da giovanissimi ragazzi che abbassano lo sguardo, o che, al contrario, guardano in camera con malcelato stupore.

Sono come fantasmi che, per la prima volta e per uno strano incantesimo, riusciamo finalmente a vedere. Perfino gli oggetti ottengono una nuova densità: non sono nature morte, inanimate, ma testimonianze, impronte fisiche della vita di chi li possiede, ossia persone abituate a passare inosservate, a cui è stato negato più di un diritto e che, per questo, sognano da sempre di fuggire.

«Il blues è un grande predicatore» scrive Wynton Marsalis (Come il jazz può cambiarti la vita, Feltrinelli, 2008) «È in grado di svelare la natura nascosta delle cose»: e le immagini di Castella conservano lo stesso spirito, rivelano le tracce dell’esistenza di un altro mondo, di un’altra America, radicata nel suo territorio, ma incredibilmente simile ai dolenti paesaggi di certe province italiane. In questi luoghi, ogni cosa sembra essere contemporaneamente una condanna e una salvezza. Il blues si adatta, segue lo scorrere del tempo: racconta la disperazione e le lacrime, ma si nutre anche di un ritmo universale e della rassegnata consapevolezza che qualsiasi evento, anche il più devastante, prima o poi è destinato a finire.

«Il blues è un vaccino: è la dose controllata del male che previene il contagio incontrollabile dello stesso male», spiega Marsalis: è il tormento che dobbiamo imporre a noi stessi, per tollerare la sofferenza che il mondo ci causa.

Le immagini che vediamo nella raccolta Mississippi/Tennessee 1976 rappresentano l’America sognata e compresa dall’Italia, fatta di minuscole storie e canti dolenti, di volti lontani ma capaci di raccontare un dolore universale. È il luogo dei dimenticati, di chi sa che il sogno americano è solo una leggenda.

Oggi, dopo le recenti elezioni che hanno consacrato Trump e la sua retorica della grandezza americana (Make America Great Again), viene da chiedersi cosa sia rimasto di quel mondo e, soprattutto, chi siano oggi i dimenticati negli Stati Uniti.

Credits | nell’articolo: frame da All the President’s Men. 1976.

Directed by Alan J. Pakula; – in copertina: USA, anni Settanta