Non so più che fare. La negazione e il vuoto. Un terribile e disorientante vuoto. Si cresce e all’improvviso si viene gettati nel mondo delle responsabilità, nel mondo degli adulti. Sentire un giovane pronunciare queste parole è difficile, perché sembra innaturale – a tratti ironico – che a vent’anni si possa provare una tale impotenza. Quando si ha tutta la vita dinanzi a sé, quando ancora tutto è da determinare, quando si hanno le forze e il vigore necessari per far fronte alle difficoltà, come può l’angoscia venire a sostituire totalmente l’entusiasmo?

Nell’epoca delle passioni tristi provare un vero e proprio senso di disperazione rispetto alle attese future non ha nulla di straordinario, perché, purtroppo, i giovani vivono più che mai nell’incertezza. È sempre più complesso stabilire le tempistiche secondo cui i ragazzi di oggi diventino fattualmente adulti e raramente ci si interroga sulle condizioni di possibilità che questi hanno dinanzi alle sfide di una società in costante evoluzione. Il precariato si scontra con una società orientata al successo, dove un momento di pausa è irrevocabilmente etichettato come fallimento. Si è costantemente chiamati a partecipare a una competizione tra coetanei in una società che nelle relazioni rispecchia i metodi di produzione: è necessario ottenere sempre il massimo risultato ai costi e tempi migliori. Purtroppo, la vita ha assunto una dimensione performativa e non possiede più la spontaneità tipica dell’esistenza. Si acquisisce questa forma mentis partendo dai banchi di scuola. Istruire ed educare non sono verbi commutabili, perché l’educazione non è una mera acquisizione di informazioni, ma un processo di totale e progressiva espressione della propria individualità. Lo studio non dovrebbe mai limitarsi all’erudizione, bensì dovrebbe diventare integrazione della vita, anche nei suoi aspetti più banali e concreti. La scuola certamente non può sopperire a ogni aspetto della formazione dei propri studenti, ma essendo un importante strumento di parificazione sociale è importante che le informazioni acquisite non vengano dimenticate in un paio di anni, ma diventino strumenti critici spendibili. Eppure, anche la scuola ha acquisito la natura inesorabile della vita nelle pressioni e nelle angosce, perché la corposità dei programmi ministeriali fatica a conciliarsi con la sensibilità di ragazzi sempre più consci della propria fragilità.

Purtroppo, la retorica della forza, dell’infallibilità e del sacrificio è davvero pervasiva e accompagna ciascuno di noi, dall’infanzia sino alla vecchiaia. Ogni rivendicazione giovanile contro questa retorica è tacciata come capriccio, perché sembra inconcepibile che i giovani esprimano quella che è la loro naturale prerogativa: la volontà di cambiamento. I giovani sentono profondamente l’inattualità e la vuotezza dei valori di tale retorica, perché si mostrano come incoerenti e inconciliabili con il senso di angoscia dal quale sono accompagnati nell’affrontare le prime responsabilità. Non sono sensazioni certamente esclusive della gioventù del terzo millennio; tuttavia, sono notevolmente amplificate dal nuovo contesto socioeconomico, ma anche culturale. Il solipsismo odierno è causa di una forma terribile di nichilismo, espresso nella chiusura e nell’inflessione dell’adolescente, il quale fatica notevolmente a costruire rapporti interpersonali e, conseguentemente, a darsi un’identità. Come si può essere in costante comunicazione con gli altri, ma mai in relazione? Come si può trovare il senso della propria vita da giovani nella solitudine e nel silenzio? Ogni gesto nell’isolamento è privato di ogni naturale apertura e perde qualsiasi possibile orientamento. A vent’anni non si può avere realmente paura di sbagliare, perché il tempo per sbagliare non lo si è neppure avuto a disposizione, ma si può temere di non avere tempo di vivere. Il passaggio dal futuro speranza al futuro minaccia è direttamente conseguente all’incapacità di disporre del proprio tempo consapevolmente, a causa dell’abitudine a vivere in un tempo lacerato dalla fretta e dalla necessità, senza mai un momento di pausa e riflessione, di progettazione. È necessario imparare a darsi il tempo di crescere e maturare, di formarsi e di fermarsi, senza ricercare costantemente gesti da fare, ma ricercando una piena intenzionalità, un valore totale del tempo impiegato nelle nostre azioni. È necessario recuperare il tempo perduto.

Il tempo è nostro. Solo il tempo è davvero nostro. Così Seneca invita Lucilio, come potrebbe fare un qualsiasi amico e mentore, ad amministrare in modo maggiormente oculato il proprio tempo, unico aspetto della vita umana che secondo l’autore ci appartiene propriamente. Potrebbe sembrare una banalità, tuttavia è una banalità che crea nell’essere umano una condizione di angoscia e conflittualità non indifferente, assolutamente ineludibile. Nulla è in una condizione di staticità, tutto scorre, è in continuo movimento, non tanto in senso spaziale, quanto in senso temporale: ciò che il mondo sembra possedere ugualmente al passato, in realtà, si trova in una condizione nuova di cui non cambia il soggetto, ma l’ordine e il modo in cui questo soggetto sta. È una sensazione che sembra percepibile solo a delle sensibilità contemporanee, non di certo attribuibile a società antiche, ignare della strenua capitalizzazione a cui il tempo può essere soggetto; tuttavia, l’acume di Seneca e di molti pensatori antichi apre già al problema della temporalità dell’essere in modo omnicomprensivo: ontologicamente, gnoseologicamente ed eticamente. In realtà, la civiltà occidentale sembra percepire il tempo in modo problematico sin dalle sue origini. La vita ha una stagionalità e le generazioni sono come le foglie sugli alberi, ci ricorda Omero nel VI dell’Iliade, ma questa condizione, nonostante rispecchi la naturalità delle cose, non è accettabile. Questo stato angoscioso sembra originato dalla dimensione interiore e totalizzante che il tempo assume nel nostro essere, tale da poter sostituire il nostro essere stesso. Vindica te tibi, rivendicati a te stesso, riprendi controllo del tuo tempo, così un giorno e un secolo avranno la stessa durata, la stessa qualità. Tuttavia, in una successione continua e incessante di secondi, minuti, ore come è possibile carpire l’attimo, restituire a un istante il suo valore labile ed eterno, ma anche la sua natura ontologica, in quanto fondativa dell’essere? Può essere avanzata una varietà di risposte non indifferente, di cui naturalmente la più intuitiva sembra essere il riversamento di sé nell’edonismo, nel godimento istantaneo dei piaceri del presente, che non solo è legittima, ma è anzi desiderabile; nondimeno è forse necessario un passaggio preliminare per poter fare ciò senza rischiare a tutti gli effetti di perdere la propria identità, il proprio essere, nel momento in cui si perde tempo: la consapevolezza. Seneca espone a Lucilio chiaramente questo passaggio, parlando della necessità di un esame di coscienza per capire come il proprio tempo è stato investito – per quanto appaia una mera quantificazione reificante, uno sterile conteggio, è quanto di più distante da ciò. Essere padroni del proprio tempo significa, infatti, essere padroni della propria identità, perché il tempo è l’unica cosa che non può coercitivamente esserci sottratta da nessuno, se non da noi, che ci riponiamo nelle attività, nei luoghi e nelle persone sbagliate. È necessario prediligere la qualità alla quantità del tempo. Essere consapevoli di questa fragilità significa costruire sé stessi. Il tempo non può esser ricondotto a una banale cronologia, perché, nonostante sia difficile connotarlo positivamente, è tuttavia facile definire che cosa non è: il tempo non è una giustapposizione di istanti, non è un momento, nel senso etimologico del termine, ossia mero movimento. In questa prima osservazione risiede il punto di partenza di una più approfondita analisi di quella che Sant’Agostino definì come distensio animae.

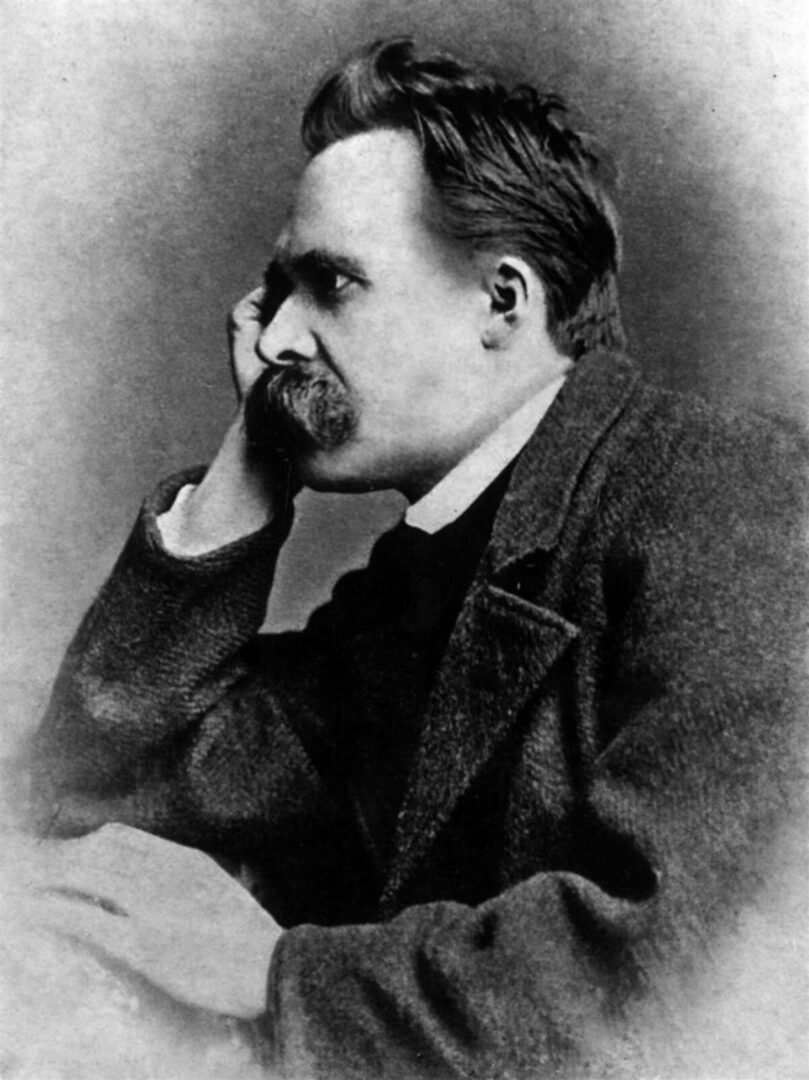

Il tempo ha intrinsecamente una natura spirituale, proprio per la durata interiore che diversi momenti hanno in noi. L’ambizione più grande dell’uomo è sempre stata quella di carpire l’assoluto, così molte delle forme di espressione propriamente umane hanno tentato di riprodurre con materia deperibile e finita l’assoluto e l’eterno, cercando di costruire una sostanza che fosse trascendente la temporalità e sfuggisse alla dimenticanza, all’oblio. In fondo siamo pur sempre figli della civiltà della vergogna, in cui onore e fama acquisita tra i posteri sono valori fondativi. La società, tuttavia, è strettamente dipendente dalla rappresentazione che si ha di tempo, perché, nonostante per noi sia banale pensare al tempo come a una linea, a una cronologia, per altre civiltà è assolutamente controintuitivo, perché il tempo assume una configurazione circolare. La tradizione giudaico-cristiana ha introdotto questa linearità temporale che ha una valenza assolutamente finalistica, perché come da un lato giustifica un atto creativo originario, dall’altro prepara all’attesa di un futuro extra-temporale in una dimensione immateriale di salvezza spirituale, grazie alla quale si può rifuggire l’oblio. È una prospettiva decisamente rassicurante, ma che svilisce la vita terrena, non restituendole non solo autenticità, ma nemmeno la dignità di esser vissuta nella sua pienezza materica, labile e addirittura inutile, se considerata avulsa dal suo traguardo. Tuttavia, esiste un pensiero paralizzante, il più abissale dei pensieri, che costituisce una chiave di volta in una possibile rilettura del tempo: l’eterno ritorno dell’uguale. Immaginare il tempo nella sua ciclicità non è un sottile espediente argomentativo tentato da Nietzsche, ma un’autentica riscoperta del tempo e soprattutto una restituzione dell’essere al tempo. Ogni attimo nell’eterno ritorno dell’uguale è destinato a ripetersi ugualmente infinite volte, così come già si è ripetuto, non dal momento della sua creazione, ma ab aeterno. L’essere non ha più fondamento se non la sua stessa esistenza, non è più essenza eterna e imperitura, uno statuto ontologico indefinibile, se non con i suoi contrari, ma è tempo. Ogni attimo riacquisisce valore e significato, ogni attimo di gioia incontenibile o dolore inesprimibile. Per tale ragione Nietzsche definisce questo pensiero come das schwerste Gewicht, ossia ilpensiero che con il suo peso restituisce la portata reale di un avvenimento e lo colloca non tanto con sistemazione cronologica quanto gerarchica: ci sono momenti della nostra vita che sono vissuti nella piena consapevolezza e riescono a diventare costitutivi del nostro modo di esserci ed essere-con-gli-altri. Per questa ragione riacquisire padronanza e consapevolezza del tempo permette di diventare homo faber a tutti gli effetti, costruendo da sé il proprio destino, dando nuovo valore ai valori, ma soprattutto assumendo su di sé la totale responsabilità di ogni azione. Ogni gesto, ogni atto, ogni parola è gravata da un’insostenibile pesantezza, che prende il nome di responsabilità. Si parla di una responsabilità totale, che nasce dalla consapevolezza dell’importanza costruttiva che può avere ogni istante sul nostro essere. Ogni gesto è caricato di una forza creatrice, di un’intenzionalità che nasce come espressione di una volontà genitrice e vitale.

Henri Bergson agli inizi del Novecento parlerà di élan vital, uno slancio vitale, capace di coinvolgere tutte le molteplici forme di vita e che chiama in modo quasi irrazionale – come già aveva suggerito Schopenhauer – a prendere parte a questa vitalità collettiva, nella quale il tempo, nella sua natura di passato in indefinita autocostruzione è centrale. In noi non vi è, appunto, una cronologia di istanti, ma una compenetrazione totale tra passato, presente e futuro. Il tempo interiore è come una valanga in cui il mondo fenomenico che si dà a noi, si apre nella nostra interiorità di volta in volta e si accresce, fagocitando ogni istante. È così che l’essere, come statico e monolitico diventa, ormai inconcepibile e ci si deve avvicinare a un’idea di esistenza, nella sua accezione etimologica di ex-sistere, cioè uscire dalla stasi, dalla quiete per diventare creazione. Infatti, non è solo il mondo fenomenico che si apre al soggetto, ma è il soggetto che acquisisce una postura rispetto a quest’ultimo e si dà, agendo, mutando ciò che lo attornia. Heidegger in Essere e Tempo analizza profondamente il modo in cui l’esserci (Dasein), cioè ciò che non sta semplicemente, ma esiste, si relaziona all’alterità. L’essere-con-gli-altri è definito da Heidegger con la Cura ed è a suo avviso l’elemento più proprio dell’esserci, perché definisce ciò che è in quanto sé da ciò che è come altro: delinea, dunque, l’autenticità o l’inautenticità di un modo di esistere. Avere un’esistenza autentica significa sottrarsi al tempo della quotidianità, della medietà, ossia dallo stare nel tempo solo ed esclusivamente come mezzo e non come essere capace di progettarsi. La progettualità è senza dubbio il punto centrale della riflessione sulla responsabilità, perché permette di negare l’idea che l’esistenza, in quanto unica alternativa dell’essere, possa avere una dimensione assurda, in cui lo slancio vitale creativo si disperda, privo di direzione. Progettarsi significa darsi una postura nei confronti del mondo, ossia decidere attimo dopo attimo come e cosa vogliamo essere adesso e ora, per poter essere dopo e altrove. Tutto ciò significa semplicemente essere consapevole della propria possibilità a essere, della propria libertà. È una prospettiva assolutamente edificante quella dell’avere la scelta di poter essere qualsiasi cosa si decida di essere senza imposizione o costrizione; tuttavia, risiede proprio in questa facoltà la disperazione, un sentimento di pura inadeguatezza nel momento in cui si deve ricondurre l’infinita possibilità all’unicità. È il tema tragico per eccellenza, la scelta dinanzi a una contrapposizione inconciliabile; diventa tuttavia insopportabile da un lato l’incapacità di essere titanici nella propria risolutezza, dall’altro la consapevolezza di tale incapacità, che quanto è maggiore tanto provoca in noi sofferenza. Nonostante ciò, la capacità di essere pienamente consapevoli della propria inadeguatezza – per quanto possibile nella situazione contingente in cui ci si trova – può trasformarsi in occasione per negare la disperazione e diventare identità granitiche, come i personaggi sofoclei. Tale tentativo non è in alcun modo una rinuncia alla propria e inscindibile fragilità umana, ma un’opportunità ad accoglierla e valorizzarla.

Dopo la morte di Dio, il tema della costruzione di un’identità è diventato quanto più problematico, perché nonostante ci si sia liberati dal fardello della tradizione non si è forse riusciti a diventare pienamente liberi di ricostruire un’identità che fosse sicura non solo individualmente o collettivamente, bensì umanamente. La creazione di un’identità che sia propriamente propria, non è solo una questione infatti di autodefinizione, di marcatura del sé, ma di conoscenza. Nella parola identità risiede la radice semantica di idem, che in latino significa stesso: l’identità è ciò che il sé riconosce come sé proprio, differenziato dall’altro non come possesso, ma come modo. L’autopoiesi non è di certo un processo semplice, perché non si è chiamati a essere sé da soli, ma a esistere con gli altri ed è naturale negli uomini il desiderio imitativo, che passa sia per una introiezione nel sé dell’altro che in una proiezione del sé nell’altro. Il rischio è duplice, perché da un lato, come evidenzia Levinàs, si rischia di attuare, come è avvenuto per secoli, una fagocitazione dell’alterità, mentre dall’altro l’indifferenziamento, che è all’origine di una relazionalità violenta tra individui. L’omologazione con l’avvento della società di massa è diventato un problema quanto mai evidente. In Modernità liquida, Zygmunt Bauman esplora la sconfinatezza che il concetto di identità ha assunto, come se avesse perso in consistenza e fosse diventato, appunto, liquido. L’incertezza inibisce l’agire concreto, ma soprattutto deresponsabilizza. È diventato sempre più difficile avere una progettualità, decidere di darsi, decidere di attuare delle scelte che rendano autentica la nostra esistenza.

Certamente non è facile, ma fuggire dalla necessità di dare risposta a questi quesiti significa davvero eludere le proprie responsabilità. Dal momento che il tempo non è un movimento incessante di attimi, per capire e carpire davvero chi o che cosa siamo (e come siamo) non è necessario lanciarsi in una prassi continua, ma accogliere la stasi, la riflessione. Riflettere con sé stessi e su sé stessi sembra un privilegio in una società in cui anche il tempo è capitalizzato, ma forse ripensare all’invito di Seneca, recede in te ipse, può essere un modo per sfuggire da un chrónos (χρόνος) che fagocita i suoi figli e accogliere invece kairós (καιρός, il tempo giusto) nella sua duplice valenza di attimo e di eternità. Questo potrebbe essere un primo passo verso il recupero di un’esistenza un po’ più consapevole, un po’ più serena.

Illustrazione di copertina: Benedetta Onnis (@nuicollage)