«Mark Hollis where are you?» è la domanda che per circa un anno ho insensatamente postato sul mio profilo Twitter. Ogni tanto, a cadenze irregolari, lanciavo la mia invocazione come una bottiglia nell’oceano, spinta dall’ingenua e presuntuosa speranza di ricevere un segnale dall’uomo che vent’anni prima aveva deciso di scomparire. Ho sempre provato un’attrazione (ammirazione?) per chi decide di andarsene senza fornire spiegazioni. È un gesto coraggioso, oltraggioso, misterioso e irriverente.

Mark Hollis, frontman di una delle più celebrate band degli anni ’80, i Talk Talk, questo gesto lo ha fatto. Senza clamori, in linea con il suo stile, è uscito di scena.

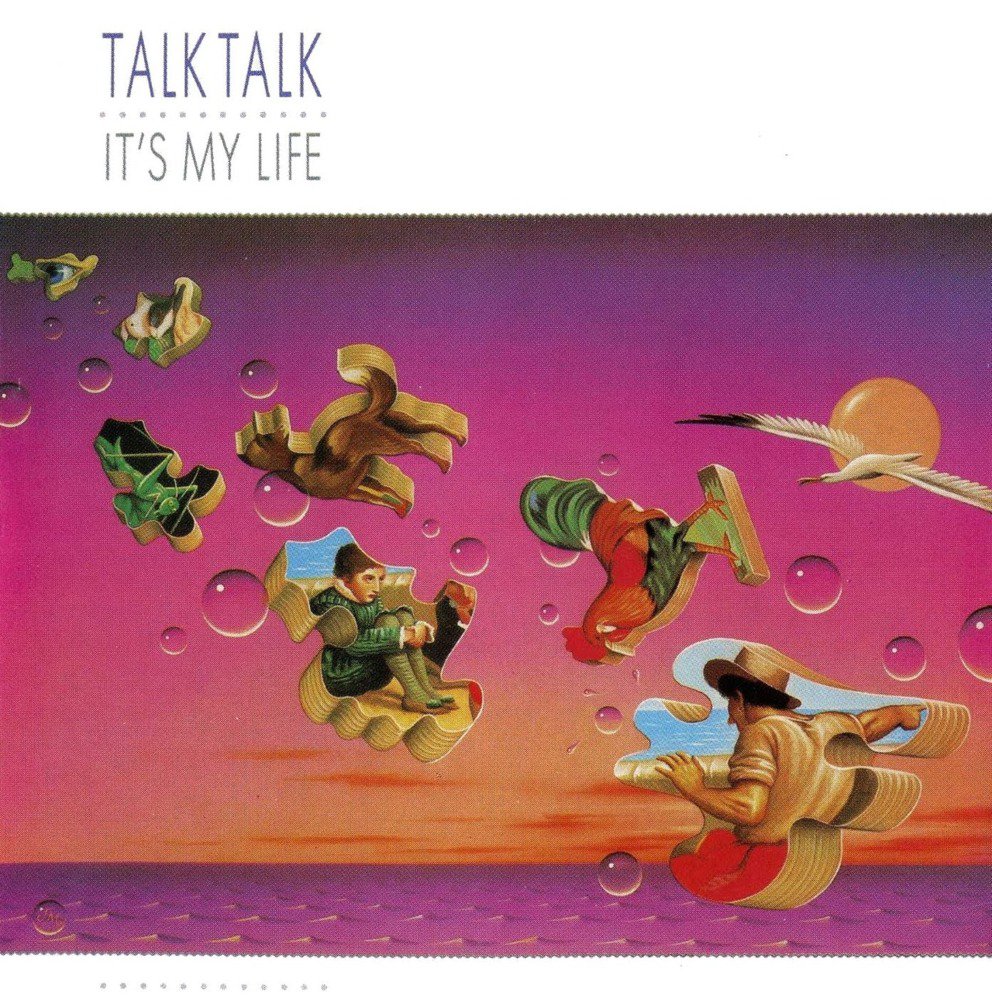

Nessun annuncio, nessun ripensamento. The party’s over, tanto per citare il titolo premonitore dell’album d’esordio. A chi come me ha seguito la parabola della sua carriera fin dall’inizio, quei segnali di non-appartenenza, di distanza da tutto ciò che lo circondava risultavano già evidenti. Anche nel periodo di maggior successo, dopo la pubblicazione dell’acclamato It’s my Life, Mark Hollis appariva come un alieno, un diverso, a cominciare dal suo aspetto di ragazzo senza età, un po’ vecchio e un po’ bambino, il volto buffo incorniciato da un paio di orecchie a sventola, i denti storti, il corpo esile piegato su se stesso. Un personaggio da fumetto d’altri tempi, un fratello di Tintin. Eppure io di quel ragazzo mi innamorai. In un’epoca di bellocci alla Simon Le Bon (chiarisco subito che a me i Duran Duran piacevano anche se a quel tempo fingevo di negarlo), il mio cuore batteva per Mark Hollis.

Credo dipendesse da quella voce nasale e distorta che pareva provenire, anch’essa, da un mondo parallelo, un lamento animalesco che il tempo avrebbe reso sempre più cupo e dolente. Ecco, sì, credo sia lì la ragione del mio incanto (più malinconico e triste si rivela un timbro vocale, più mi conquista. Per questo amo Thom Yorke, il cui percorso musicale ha molto a che fare con quello di Hollis). Ebbi subito la sensazione che Mark Hollis non c’entrasse niente con l’epoca in cui gli era capitato di nascere come cantante. E questa mia sensazione doveva essere per lui una certezza. La prova sta nella spericolata (e per alcuni autolesionista, altro elemento che me lo rende caro e prezioso) parabola della sua carriera di musicista.

Due anni dopo il successo di It’s my Life, i Talk Talk si ripresentano con The Colour of Spring (il mio album preferito, superlativo) che segna l’inizio della svolta. Gli indizi del cambiamento sono disseminati lungo le otto tracce, a cominciare dalla strumentazione arricchita di nuovi elementi (tra cui l’organo di Steve Winwood), le aspre sonorità jazz si insinuano come erbe infestanti attorno al più rassicurante sound pop-rock. Ma c’è un brano in particolare, elegiaco, dal titolo emblematico Chameleon Day, che annuncia il futuro prossimo della band: lo fa in sordina, acquattato fra due pezzi riconducibili al passato, e non si dilunga, ma in quei tre minuti di musica sperimentale, con la voce rarefatta di Hollis che si trasforma in un sussurro soffocato, è nascosto un addio.

Il risultato non rappresenta ancora il clamoroso voltafaccia che di lì a poco si sarebbe concretizzato, e infatti il successo commerciale è grandioso tanto che la casa discografica (la potente EMI) concede alla band un budget stellare per il disco successivo.

E qui accade qualcosa di grande.

Un qualcosa giudicato da alcuni come un inspiegabile suicidio, e da altri (fra cui la sottoscritta), un exploit artistico (e aggiungerei esistenziale) di rara potenza.

Mark Hollis lo ha definito così: una liberazione.

Durante l’incisione del disco, Hollis comunica alla casa discografica l’intenzione di rinunciare a ogni forma di promozione: non ci saranno concerti dal vivo (in seguito spiegherà che non si tratta di musica adatta per i live), né singoli apripista, né dichiarazioni alla stampa. Dopodiché torna a lavorare e non si fa più vivo fino alla consegna del materiale.

Non so cosa avrei dato per assistere al momento in cui i boss dell’etichetta discografica più importante del pianeta si sono messi all’ascolto della prima traccia di un disco che poco aveva a che fare con il passato e molto con un futuro ancora lontano. I suoni introduttivi sono accennati, evocati da archi distanti, qualche nota di pianoforte e una tromba alla Miles Davis nascosta fra indistinguibili rumori di fondo. La voce, o per meglio dire il lamento di Hollis, si fa spazio all’interno di una partitura sonora senza precedenti. Spirit of Eden, questo il titolo dell’album, è stato registrato tra fumi di incenso e lumi di candele (a questo proposito, il tecnico del suono, ricordando i nove mesi di incisione (nove mesi..!) si lasciò sfuggire, anni dopo, che si trattò di una «weird experience»). È un’opera crepuscolare ed enigmatica, con echi di blues e jazz sperimentale. Le tracce sono lunghe, come si usava negli anni ’70, delle suite d’altri tempi. Fra queste, una mi strugge più delle altre: I Believe in You, scritta per il fratello maggiore di Mark, Ed, manager discografico, mentore e suo primo estimatore, vittima dell’eroina.

Hear it in my spirit… I’ve seen heroin for myself…

Il giudizio è lapidario: il disco viene ritenuto “invendibile”.

La EMI, insoddisfatta dal risultato, cerca di correre ai ripari, e ritocca uno dei brani del disco, il succitato I Believe in You, senza l’autorizzazione della band. È una dichiarazione di guerra: Hollis cita in giudizio la casa discografica che a sua volta lo cita per non aver rispettato i termini del contratto. La causa porta a un’inevitabile cessazione dei rapporti. Una liberazione.

Spirit of Eden è uno dei più audaci, provocatori e sacrosanti FUCK YOU scagliato contro l’ottusa logica del commercio. L’integrità richiede coraggio, il prezzo da pagare è altissimo.

Eppure era già tutto scritto, non solo nelle note, ma anche nei testi.

I Don’t Believe in You (quanto doveva essere importante per Hollis il verbo credere…), contenuto nell’album The Colour of Spring suona quanto mai esplicito:

Now the fun is over

Where do words begin

I’m trying to find the path ahead

Any way you say it

The charade goes on

But your eyes won’t see it

It’s the same old song

‘I don’t believe you’

Promises so golden

Years have proved them wrong

I’m trying to leave some self-respect

Any way you say it

Our decline goes on

But your pride won’t heed it

It’s the same old song

‘I don’t believe you’

I don’t

I don’t believe in you

And the way you play it

Is the way you want it

Any way you sing it

It’s the same old song

‘I don’t believe you’

I’m trying to leave some self-respect…

Caro, puro e geniale Mark Hollis… Dove sei?

Il quinto e ultimo album dei Talk Talk, pubblicato con l’etichetta Polydor, s’intitola Laughing Stock. Sono trascorsi tre anni dal rivoluzionario Spirit of Eden e questa volta i musicisti si spingono oltre, consegnando il loro disco più notturno e misterioso che consolida definitivamente le distanze dagli esordi. Si rivelerà, naturalmente, un flop commerciale («Se fosse stato pubblicato vent’anni fa nessuno avrebbe battuto ciglio… la musica di oggi è una merda»). È la quintessenza del genio di Hollis che qui traduce in musica il suo pensiero: «Una nota è meglio di due e nessuna è meglio di una». La sottrazione come regola. Oltre non si può andare e infatti, poco dopo l’uscita, il gruppo si scioglie e sceglie il silenzio (l’unica dichiarazione rilasciata dal sodale di Hollis, Tim Friese Greene, è stata «I don’t want to Talk Talk anymore»). Ognuno per la sua strada.

Prima di congedarsi definitivamente dal mondo della musica, Hollis incide un disco solo, dal titolo discreto ed essenziale: Mark Hollis. Pura astrazione. Per i cultori del musicista, un riferimento fondamentale. La parabola è compiuta, non c’è altro da dire. Hollis si ritira: «Voglio stare con la mia famiglia e cercare di essere un buon padre».

Per vent’anni di lui non si è più saputo nulla.

Mark Hollis, where are you?…

E molto poco è stato detto sulle circostanze della sua morte, avvenuta il 25 febbraio 2019, a 64 anni.

Questo il telegrafico comunicato stampa: «Mark Hollis has died after a short illness from which he never recovered.»

He never recovered. La legge della sottrazione, fino alla fine.

Life’s what you make it.