Ho incontrato Simone Torino circa dieci anni fa, nei pochi spazi culturali non istituzionali che offriva la Valle d’Aosta. L’ho ascoltato interpretare le sue poesie nella sede della piccola e combattiva End Edizioni e in quel cantiere di resistenza alla norma che è stato l’Espace Populaire, in una locanda di Pont Saint Martin al confine col Piemonte e all’Ostello La Batise di Bionaz, un luogo che ha avuto un inestimabile valore sociale nella Valpelline. Insomma, Simone Torino stava alla periferia della periferia, sulle montagne, nelle valli, tra i crepacci.

Ricordo che la sua parola, diretta come un jab – il colpo più frequente e “leggero” del pugilato – sfiorava i volti delle persone presenti in quei luoghi con la forza necessaria a farle rimanere all’erta, a farle pensare. La sua ironia, cinica e popolare, trasformava le smorfie in sorrisi e si mescolava a un linguaggio intermittente, colmo di incertezze ed esitazioni, e proprio per questo perfettamente comprensibile. Mi aveva colpito la sua capacità di scrivere dal basso e per il basso, con la guancia appoggiata al pavimento, con lo sguardo al livello della terra e con la sensibilità di chi quella terra la lavora e la rispetta, che sia una pagina – o un campo di patate.

Ricordo di essermi ripromesso di leggere tutto quello che c’era in giro di suo. Non molto, a dire il vero. Ma neanche troppo poco. La raccolta di poesie Tempopermettendo, il romanzo L’anno delle B (End Edizioni, 2013 e 2012), e i due brevi reportage che sono diventati ebook Quando mucche e capre se le danno di santa ragione e Revolution. L’amore è un casino per tutti (Zandegù, 2013).

Quando con Eris Edizioni abbiamo deciso di costruire una raccolta di racconti illustrati sulla fuga – Comincia Adesso. Fughe ed evasioni quotidiane (Eris Edizioni, 2016) – l’abbiamo invitato a contribuire con un suo racconto, Io non son più io, son quello là, illustrato da Armin Barducci. In questi anni, in maniera frammentata come la sua scrittura, siamo rimasti in contatto, e dopo quasi un decennio di silenzio editoriale Simone Torino ha vinto il Premio Calvino. Non il primo riconoscimento formale per la sua attività letteraria, nel 2013 era stato finalista all’International Poetry Slam di Trieste e vincitore del Murazzi Poetry Slam di Torino.

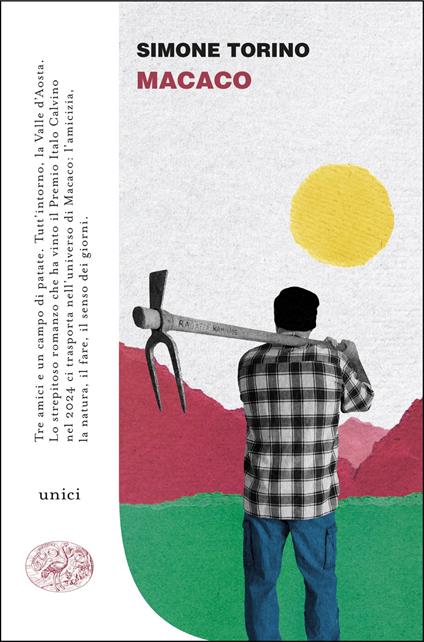

L’11 marzo è la data di pubblicazione di Macaco per Einaudi Editore, ho colto l’occasione per intervistare l’autore, provare a ripercorrere insieme il cammino che lo ha portato fin qui e soffermarci su alcuni aspetti originali della sua scrittura. Cominciamo.

Simone, le tue ultime pubblicazioni, correggimi se sbaglio, risalgono a circa un decennio fa, l’ultima dovrebbe essere il racconto Io non son più io, son quello là, ci siamo persi qualcosa in questi dieci anni? Dov’eri e cosa facevi?

Non vi siete persi niente, nel senso che non c’era niente da trovare, e quindi perdere, ma posso dire anche di aver sempre scritto. Anche mentre lavoravo. Ho fatto di tutto, dall’assistente in un centro per ragazzi adulti con disturbo pervasivo dello sviluppo, ad un corso come autista soccorritore, dal lavapiatti in un ostello al bracciante agricolo. L’ultimo lavoro svolto: il postino. Ma sempre ho scritto. Letto e scritto. Poi, l’anno scorso, avevo smesso di fare il contadino, prima di essere preso alle Poste, ho visto che c’era un corso di Paolo Nori, scrittore parmense, «Trovare la sedia». Ho mandato uno scritto alla selezione, e mi hanno preso. Il corso è durato un anno, in un anno dovevi scrivere un libro bellissimo. Ma non è Macaco, è un altro. Macaco l’ho scritto prima.

Come hai conciliato il lavoro da bracciante agricolo con la scrittura? Affinità e divergenze?

Per me era l’ideale perché i campi, in Valle d’Aosta, se stai su, li puoi fare in tarda primavera, estate, e inizio autunno. Poi fa freddo, i consorzi chiudono l’acqua, se no gela e i tubi spaccano. Allora avevo tempo per scrivere e leggere. Leggere in realtà non smettevo neanche quando lavoravo. Scrivere era dura, gli orari, la fatica. Non riuscivo mica tanto. Però, il lavoro fisico mi permetteva di scaricare da una parte e ricaricare dall’altra. Come se d’estate caricavi la mente e scaricavi il fisico, e d’inverno il contrario. Divergenze: la zappa e la penna pesano diverso. Poi scrivere scrivi uguale, con una nel campo, con l’altra nel foglio. Sto esagerando, eh. Ma anche no. Se con la zappa devi tirare una riga per le patate e vai storto, dopo, le patate crescono storte e quando le raccogli rischi di tagliarle tutte. Nel foglio è uguale. Se la storia prevede una linea e non vai dritto, leggere è difficile. Poi, capiamoci. Ci siamo capiti.

Macaco è ambientato nella valle di Gressoney, in Val d’Aosta, la tua regione, dove vivi e lavori, perché hai deciso di raccontare questo contesto? Come intendi la relazione tra la scrittura e il territorio?

Non è che avessi intenti di qualche tipo, quando ho scritto Macaco. È la storia di un bracciante agricolo, che vive in Valle d’Aosta, e io vivo in Valle d’Aosta, e ho fatto il bracciante agricolo per otto anni. Mi sembrava di avere delle cose da dire. Per come lo facevamo noi, parlo di me e dei miei colleghi, era un mestiere duro, faticoso, usurante. Alcune situazioni erano talmente disperate da fare il giro, e diventare ridicole. A ripensarci dopo, chiaro. I miei colleghi, tra l’altro, continuano. Io ho dovuto smettere. Se vuoi posso dirti quando ho pensato che dovevo scriverla, una storia così. Quando, a Vercosa, zappavamo per seminare patate. E Vercosa è un terreno in pendenza, sempre bagnato, pieno di pietre. Battevamo le zappe nel fango e, la maggior parte delle volte, la pietra te la schizzava fuori. Altrimenti andava giù, e quando la rialzavi ti rimaneva la zolla di fango impataccata nel ferro. Ridevamo. Tiravamo banane e ridevamo.

Qual è stato il percorso di scrittura che ti ha portato fino a qui, fino a vincere il Premio Calvino. Hai iniziato con la poesia e poi sei passato alla prosa? Viceversa o tutto insieme?

Ho iniziato con le storie. Ho sempre scritto storie. Le poesie, sì, qualcosa alle superiori. Ricordo che mi vergognavo. Le scrivevo e mi vergognavo. Avevo due compagni invece che le scrivevano e le leggevano. Li invidiavo e li prendevo in giro. Mi sono poi scusato. Quando ho conosciuto la poesia performativa, i Poetry Slam, ho cominciato a scrivere anche in quell’ottica. Con l’ottica, cioè, di leggere davanti ad un pubblico che, nella maggior parte delle volte, può solo ascoltarti. Allora, nella mia idea, un testo doveva e deve essere semplice, immediato. Cosa che poi è anche in narrativa. Per ora cerco di non scrivere storie complicando lo stile. Mi piacerebbe che la storia fosse comprensibile a tutti, anche ad un bambino. Non sarei nemmeno in grado, forse, di scrivere in altri modi, non so. Il mio primo racconto, invece, l’ho scritto sempre alle superiori. Su un quaderno a righe. Una pagina e mezza. Mi sono seduto, ho preso la penna e ho scritto. Alla fine ho sentito qualcosa vicino alla non morte. Cioè alla vita. Cioè, mi sono accorto che è meglio accorgersi di essere vivi. E la scrittura mi fa accorgere. E ho sempre scritto. E grazie al concorso “Incipit Offresi”, in cui sono arrivato secondo e ho vinto il premio del Premio Calvino, cioè l’accesso gratuito alla partecipazione, ho mandato il testo. E ho vinto. Evviva.

Come ti sei avvicinato al mondo del Poetry Slam e cosa ha significato?

Ero al pc, era tardi, può darsi che fossi un po’ disperato, stavo guardando YouTube ed ero capitato in un filmato, credo di Carlo Molinaro, che riprendeva uno slam italiano, credo fosse «Poeti in Lizza», presentava Guido Catalano, mi sembra. E l’avevo guardato. C’era Francesco Deiana, e Alfonso Maria Petrosino, Carlo Molinaro, poeti torinesi, Petrosino aveva poi vinto. Li avevo ascoltati e il mondo della poesia si era come ribaltato. Avevo cercato le date del prossimo «Poeti in Lizza», era a Milano. Avevo scritto due poesie e le avevo mandate, come richiesto dalla selezione. E mi avevano preso. E avevo solo quelle due poesie. Ho dovuto scriverne altre. È stata la mia prima vera interfaccia col pubblico dal vivo. Per me, i Poetry Slam sono stati come una palestra, per la lettura orale.

Se ho capito bene la lettura a voce alta è una cosa importante per te. Sia durante il processo creativo: leggere e rileggere a voce alta il testo per saggiare il ritmo e la qualità; sia come espressione pubblica della parola: leggere a voce alta il testo e interpretarlo davanti ad altre persone. Perché credi che sia importante questo aspetto?

Faccio un altro esempio: nel corso di Paolo Nori, a ogni incontro leggevamo a voce alta, davanti a tutta la classe, i progressi fatti. Lo senti, se qualcosa non va, quando hai qualcuno che ti ascolta. Lo senti subito. Perché smette di ascoltare. E smette perché le orecchie gli si riempiono di sabbia. E quella sabbia sono le parole che hai scritto. E che vanno, indubbiamente, riscritte. A volte, quando sei da solo, non c’è neanche bisogno dello specchio degli altri, già di tuo ti accorgi di avere le orecchie piene di sabbia. Non sempre funziona così, certo, ma io mi trovo bene con questo modo.

Mi racconti qualcosa in più sulla tua capacità di trasformare la parola scritta in racconto orale? Cosa c’è dietro? Come si fa?

Grazie del complimento, intanto. Poi, non lo so. Credo che l’esercizio, come in tutto, aiuti parecchio. Più fai una cosa, meglio ti verrà. O mi piace crederlo. E leggere, anche. Ho sempre letto molto. Fino a diciotto anni non ho avuto il televisore, la biblioteca era la mia seconda casa.

Macaco, Bestemmia e lo Zitto sono i protagonisti del romanzo Macaco che ha vinto il Premio Calvino. Raccontaci chi sono e quali contraddizioni li rendono umani.

Sono personaggi inventati, intanto è meglio dirlo. Poi posso dire che, pur facendo lo stesso mestiere, ed avendo loro un ideale comune, sono profondamente diversi tra loro. Poi posso dirti che uno è sordo, Lo Zitto, uno ha dei seri problemi di alcolismo, Bestemmia, e uno è macaco, Macaco. Ma raccontarti cosa li rende umani, no, lo lascio scoprire a chi leggerà la storia.

Come ti senti ad aver vinto il Premio Calvino e cosa rappresenta per te? Quella storia a cui ho accennato, che poi ti monti la testa, come la vedi?

Mi sento bene. Bene. Il Premio rappresenta che ho vinto un premio. Un gran bel premio, sono molto contento. Mi ha permesso di conoscere belle persone, e ricredermi sui premi letterari a pagamento. Ho partecipato a «Incipit Offresi» con l’incipit di Macaco, sono arrivato secondo, vincendo oltre al premio del secondo posto, il premio del Premio Calvino, che ti regalava l’accesso gratuito alla partecipazione. E ho partecipato con Macaco, appunto. Ero titubante, ma alla fine ho partecipato. E ho vinto. Pazzesco. Ma, ci tengo a dirlo, non mi sono ricreduto per la vittoria. Mi son ricreduto per il lavoro che ho visto esserci dietro. Ho parlato con i lettori, con la giuria. Mi son dovuto ricredere per forza. La testa me la monto di sicuro, appena posso. Appena posso, me la monto subito, il più in fretta possibile. Se non me la sono già montata. Forse già me la sono. Al limite me la smonto, e me la rimonto.

Ci sono altri progetti che non hanno ancora avuto sbocchi, ce li vuoi raccontare?

Posso dire che dopo il testo che ho scritto durante il corso di Paolo Nori, c’è un’altra storia, che ho scritto, ma come mi stanno dicendo tutti, non mettiamo troppa carne al fuoco.

L’originalità della tua scrittura risiede anche nella forma che imprimi alle frasi, nell’attenzione alle pause e al ritmo, e quindi anche alla punteggiatura, e al suono delle parole. La scelta di un linguaggio «popolare» e di una voce «dal basso» è una scelta etica e politica?

Come ho detto, quello che piacerebbe a me, è che le storie siano comprensibili a tutti, per assurdo, anche a un bambino. Se scrivendo sono comprensibile a me stesso, secondo me ci siamo. Questa forse è l’unica scelta consapevole. Per il resto, dipende molto dai protagonisti che raccontano la storia. Di solito, infatti, uso la prima persona, ed è come se il protagonista ce la stia raccontando, gomito a gomito, magari davanti al bancone di un bar. Perlomeno in questo caso. Intendo con Macaco. Se mi troverò a scrivere altro, magari anche il tono cambierà, non lo so. L’altra scelta è quella di non annoiarmi, quando scrivo, sperando di non annoiare quindi in lettura. E di emozionare, non necessariamente in maniera voluta. Diciamo che se io, scrivendo, provo emozioni pari a 100 e il lettore, leggendo, arriva a 10, sono già contento. Poi, se vuoi metterla politicamente parlando, una scrittura per tutti è meglio di una scrittura per pochi. Almeno, io oggi la penso così.

Dicevo «che scrivi con la guancia appoggiata al pavimento», magari non sei d’accordo eh, ma cos’è che cerchi quando scrivi? Ti è caduto qualcosa? Qualcosa si è perso?

La risposta vera non te la dico, ma te ne do un’altra, altrettanto vera. Scrivendo, per me, è come essere Dio. E io sono sempre stato un po’ presuntuoso.

In copertina: foto di Simone Torino, autore di Macaco