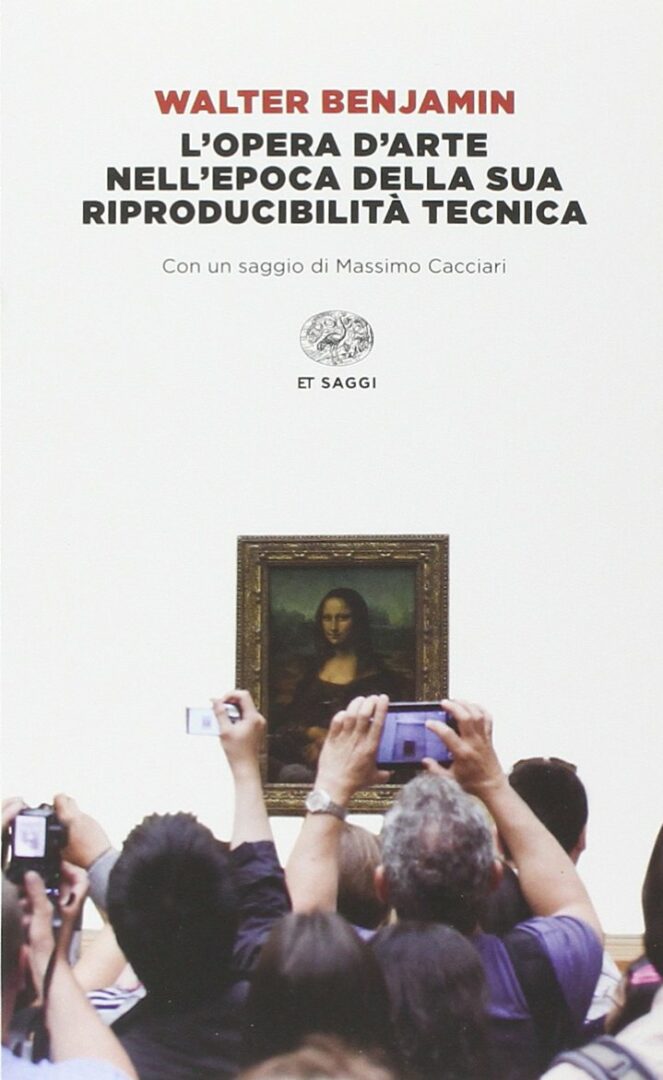

Un classico è ciò che vale per tutti e per sempre, che è e sarà eternamente in grado di dirci qualcosa sul nostro presente e sul nostro futuro, il classico detiene un capitale di potenza profetica spendibile ben oltre il tempo in cui viene concepito, ed è sempre in grado di essere piegato ad interpretazioni che raccontino il genere umano. Nel panorama filosofico del Novecento aderiscono certamente alla categoria di ‘classico’ le considerazioni sull’arte, sulla nostra esperienza con le immagini e sulle trasformazioni a cui l’arte è destinata presentate da Walter Benjamin ne L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (prima edizione del 1936). Si tratta di un testo conosciutissimo, oserei dire inflazionato quantomeno a numero di citazioni e riferimenti, trasformato in vero e proprio slogan a partire dagli anni Sessanta. Esattamente come il suo amico Adorno[1], anche in Benjamin vi è la convinzione che il fenomeno artistico in sé – fatto salvo per una meno elitaria concezione aristocratica dell’arte rispetto a quella espressa dal collega francofortese – sia un’esperienza eloquente di quello che freudianamente potremmo definire il disagio della civiltà occidentale, dove i due centri gravitazionali di significanza continuano ad essere la tecnica e il capitalismo, reciproci strumenti del loro stesso incremento di potenza.

Nella sua grande riflessione Benjamin contrappone a ogni rappresentazione mistica ed esoterica una visione secolarizzata del fenomeno artistico, dove qualunque forma d’arte si configura come un prodotto materiale umano, concepito e realizzato da uomini per altri uomini, senza alcuna componente sacro-trascendentale in senso proprio, e come tale la si deve interpretare. La novità perturbante del nostro tempo, che va a incidere sull’arte, sarebbe questa: a partire dalle forme d’immagine fotografico-cinematografiche, l’opera d’arte diventa riproducibile in infiniti esemplari offrendosi a una ricezione collettiva che, in linea di principio, può essere simultanea, quindi lo sviluppo sempre più potente delle forze produttive del moderno sistema di produzione rende tecnicamente e materialmente possibile la riproducibilità seriale delle opere d’arte. Attenzione, Benjamin non è un ingenuo, sa perfettamente che già prima della forma fotografica l’arte era riproducibile, attraverso tecniche quali il calco, la fusione, le copie pittoriche o scultore e di bottega e le incisioni, tutti procedimenti generatori di varianti che comunque consentivano un proliferare e un circolare della medesima immagine. E quindi? L’opera d’arte è sempre stata riproducibile, tuttavia l’avvento della fotografia ha incrementato da un punto di vista quantitativo la possibilità della riproducibilità, e questa implementazione numerica ha inevitabilmente delle implicazioni di carattere qualitativo. Pensiamo banalmente ai souvenir presenti nei bookshop, ai depliant o ai siti dei musei che già ci mostrano quelle opere che andremo a vedere, pensiamo alle canzoni del nostro cantante preferito che ascoltiamo ogni giorno senza il necessario bisogno di andare a un suo concerto, pensiamo alle centinaia di persone che ogni giorno si accalcano davanti alla prima cappella di destra della Basilica di San Pietro per fotografare La pietà di Michelangelo, pur sapendo che per rivederla basta un clic su internet in siti come Google Art Project, con un pixellaggio praticamente realistico: certo, non è la stessa cosa, ma è l’idea del pronto-uso dell’opera d’arte che ne scarica la potenza sacrale e simbolica, reso possibile dall’incremento della capacità tecnica di strumenti quali la stampa, la radio, il cinema, la televisione, i dischi, i cd, i dvd, gli mp3, i pc, i cataloghi e tutto ciò che è mass-mediatico.

Ma qual è il senso dell’elaborazione teorica di Benjamin sull’opera d’arte? Lui comprende come la riproducibilità tecnica, propria delle forze di produzione del sistema capitalistico, ponga definitivamente fine all’hic et nunc dell’opera, a quella che viene da lui definita l’aura di unicità e irripetibilità propria dell’autentico, originario e originale apparire dell’atto creativo: dove starebbe l’unicità se un’opera d’arte (e qui Benjamin pensava al cinema) può essere vista contemporaneamente in centinaia o migliaia di luoghi diversi, senza doversi muovere intenzionalmente in una sorta di religioso pellegrinaggio per fruire autopticamente di quest’opera (in un museo, in una piazza, in un concerto, in un teatro)? L’unicità scompare per lasciare spazio a un museo immaginario, avrebbe detto Andrè Marlaux. Quel museo che chiunque si potrebbe fare a casa propria grazie a delle riproduzioni fotografiche, o alla riproduzione televisiva dell’unicità della pellicola del cinema. Questa “caduta dal Parnaso” – già fiutata da poeti come Baudelaire a metà Ottocento – ha significato nella nostra epoca l’evaporazione del valore di culto dell’arte, di quel sacrum di cui da sempre l’arte si era rivestita, un senso del sacro che corrispondeva alla proiezione ideale di una Weltanschauung propria di quel mondo aristocratico-borghese che per secoli è stato il fruitore privilegiato dello spazio artistico, il tutto a vantaggio della pura esposizione dell’immagine.

Dal sacro al profano, dall’unicità dell’intuizione artistica – così come l’avevano concepita Schopenhauer, Nietzsche e Bergson – alla ripetibilità infinita e standardizzata della riproduzione tecnica, dall’aura sacra alla crisi dovuta alla sua perdita, a un negativo compiutosi nella rottura con la tradizione, con quell’universo omogeneo di significati e valori morali proprio della borghesia europea a cavallo fra i due secoli.

«L’opera d’arte può introdurre la riproduzione dell’originale in situazioni che all’originale stesso non sono accessibili, in particolare gli permette di andare incontro al fruitore nella forma della fotografia o del disco. La cattedrale abbandona la sua ubicazione per essere accolta nello studio di un amatore d’arte, il coro eseguito in un auditorium o all’aria aperta può essere ascoltato in una camera»[2].

Quindi la possibilità del “sempre uguale” del gesto artistico è da un lato perdita d’aura e dall’altro, in conseguenza di ciò, apertura dell’arte nei confronti di quel mondo massificato che mai l’aveva potuta esperire e che ora può cogliere e utilizzare anche le potenzialità intrinseche di contestazione dell’ordine esistente proprie dell’opera.

Se è pur vero che proprio grazie alla riproducibilità tecnica dell’opera d’arte quest’ultima ha aperto alle masse la possibilità della sua fruizione – ed eccoci quindi alla carica sociologica più che teoretica della riflessione di Benjamin – essa segna necessariamente l’apoteosi della “copia” e la fine della testimonianza unica e irripetibile di quell’atto creativo, di quell’opera artistica, all’interno di una società votata all’omologazione dello spirito che non contempla ma consuma (opere d’arte come qualsiasi altra cosa). Siamo giunti alla trasformazione irreversibile, definitiva, dell’arte in mercato dell’immagine – non che l’arte non sia mai stata un mercato, ma non nel suo significato univoco o prevalente .

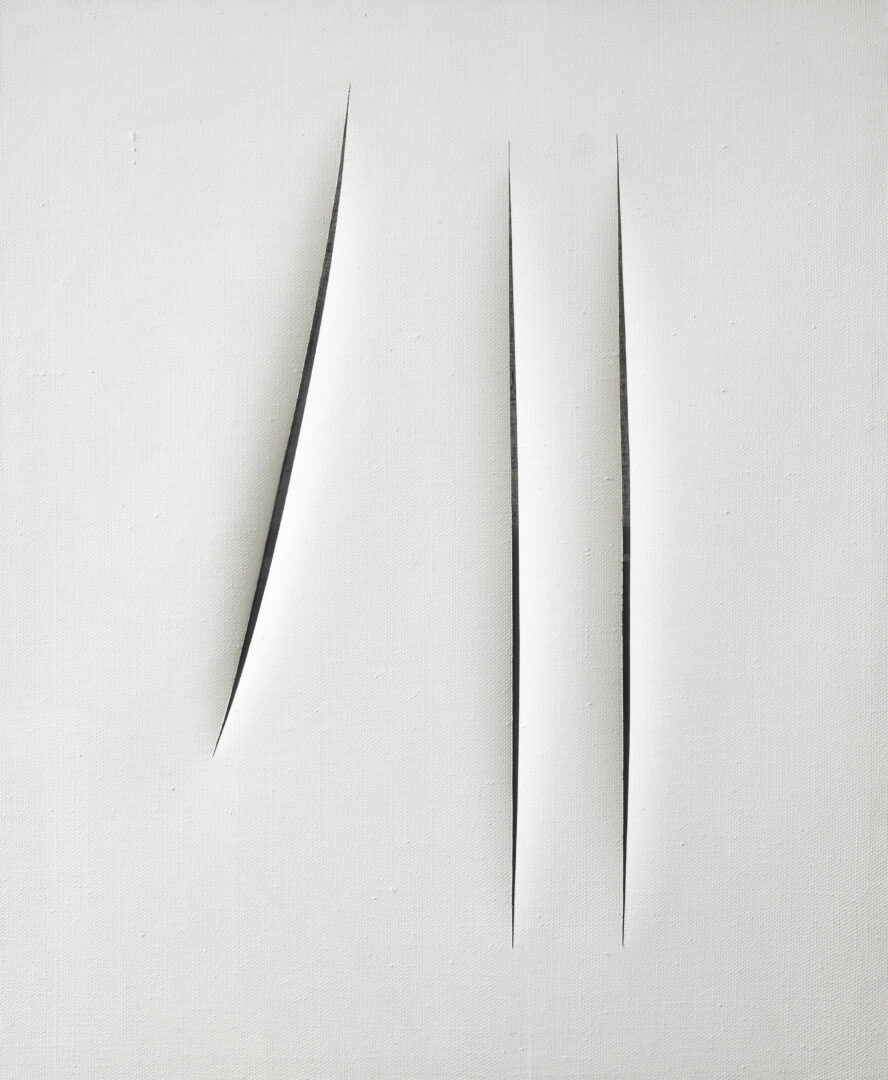

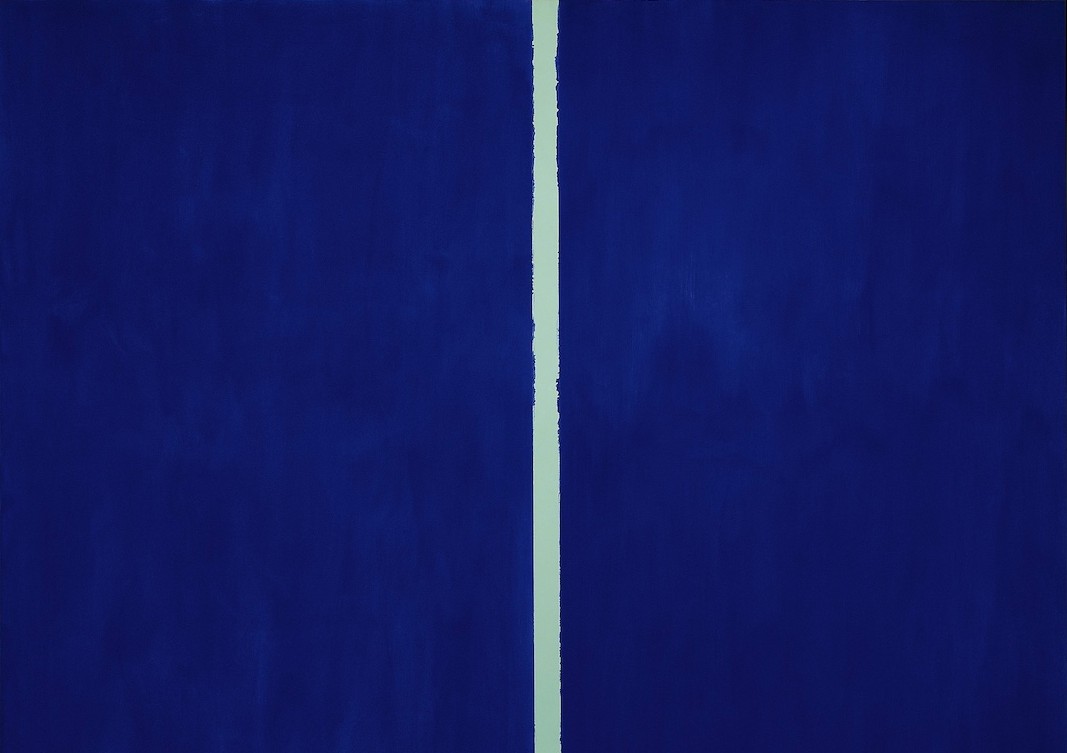

Perché la comprensione, oggi, dell’arte ci è così difficoltosa, perché ci sentiamo così spaesati di fronte a quest’arte per la quale ci sembra di non avere un metro di giudizio? Perché talvolta non si è in grado di comprendere e giudicare il valore di opere come il Royal Red and Blu di Mark Rothko, la Banana di Maurizio Cattelan o la Merda d’artista di Piero Manzoni? È arte concettuale, senza dubbio, va studiata e compresa nella sua profondità, nella sua radicale significanza che trascende l’estetica della bellezza sensibile. Tutto vero, ma spesso di fronte all’arte concettuale fatichiamo comunque, tendiamo a considerare quell’arte fuori misura – addirittura “non arte” – perché non tutti possediamo i parametri, e dunque ci continua a sembrare incoerente, ci sembra non sia in grado di dirci qualcosa di definito: è un’arte che non obbedisce e non illustra il logos, che non ci disvela ciò che vuol rappresentare per come è. Molti di noi continuano quindi a immaginarsi più facilmente incantati dalle Sette opere della Misericordia di Caravaggio, dal Mosè di Michelangelo o dalla Beata Ludovica Albertoni di Bernini rispetto all’Onement VI di Barnett Newman.

Due sono le alternative risposte che mi sono dato su quest’arte che azzarderei a definire post-moderna, dove per pregio e raffinatezza di pensiero dovrei propendere per la seconda, per onestà di spirito alla prima. La prima risposta, più istintiva, ritiene che il valore artistico di un’opera non sia più dato da crismi qualitativi, di significanza estetica, dal fatto che quell’opera rappresenti un “mondo”, una visione, una cultura, un insieme di sentimenti, un’esigenza artistica, ma semplicemente una tendenza di mercato che trascende e supera i criteri artistici per incarnare quelli puramente economici aventi valore di per sé: un gioco al rialzo, dove il valore di un’opera diventa il prezzo monetario stesso, cioè la capacità di spesa del potenziale acquirente, quella porzione marginale del patrimonio di un singolo sacrificata per appropriarsi di un manufatto.

La seconda risposta la lascio alle parole di Philippe Daverio:

«Le società si riconoscono nelle opere nelle quali loro si riconoscono. È ovvio che una società fatua, che è quella nella quale viviamo noi oggi, abbia dei momenti iconici di uguale fattuità: il vuoto corrisponde al vuoto. E in fondo questa Banana di Cattelan non è molto dissimile da Donald Trump. Il vuoto di una società si declina in tutti i suoi elementi, e la densità di una società si declina in tutti i suoi elementi. Ci sono dei momenti in cui le società sono in pulsione, con anche delle conseguenze talvolta politicamente gravi: curiosamente La sagra della primavera di Stravinskij, i dipinti di Kandinskij e lo spirito rivoluzionario di Lenin sono contemporanei, e questo è un dato oggettivo; e anche – devo dire la verità – se uno guarda la creatività di Cattelan e la creatività degli ultimi governi italiani fra cinquanta o duecento anni si dirà: vedi come vanno in parallelo? Hanno la stessa dimensione e importanza. […] L’arte è ciò che la gente reputa essere arte. Poi esiste una percezione dell’arte diversa, che ha le sue radici nella cultura greca, passa per quella romana, medievale, ecc. nella quale ci riconosciamo noi europei, e quella è ciò che noi chiamiamo arte, e alla quale chiediamo durevolezza, capacità di interpretare la storia, capacità di muovere i sentimenti, di testimoniare, ma non tutta l’arte deve testimoniare, alcune cose possono anche solo documentare, e poco documenta la realtà di oggi, per esempio politica, quanto la Banana di Cattelan, che la si può posare sulla metà dei discorsi politici che sentiamo»[3].

Mi torna in mente quello sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo al museo di arte moderna, dove il povero Giovanni, sedendosi su una sedia senza essersi accorto che era tranciata a metà, viene accusato dalla guida (Giacomo) di aver rovinato una scultura di Fistallone, maestro del “destrutturalismo”, il quale avrebbe voluto lì rappresentare il concetto di “sedialità”. Qual è il problema? Giovanni risponde che sua nonna ne ha a casa una uguale. Ecco la riproducibilità tecnica di cui parla Benjamin, che giunge al paradosso per cui il gesto artistico non si situerebbe nella capacità creativo-poietica, ma nell’intuizione di togliere un comune oggetto dal suo contesto abituale, con la sua funzione abituale, per collocarlo in un museo: scaricare un oggetto del suo valore d’uso per iniettarvi una valenza concettuale universale. «Questo è bello, nella sua semplicità» – prosegue Giovanni – indicando un estintore e pensandolo un’opera d’arte, e si ridicolizza ancor di più scambiando i tagli sulla tela di Lucio Fontana per vandalismo, sino all’atto finale: l’aver attraversato con la mano l’aria di una cornice vuota, violando lo “spazio sacro dell’arte” che il maestro del “coinvolgismo” ha voluto rappresentare per fare in modo che sia il fruitore a riempirlo, in un lungimirante “esempio di democrazia creativa”.

Sarebbe consolatorio pensare filosoficamente a una “morte dell’arte” così come l’aveva concepita Hegel, e cioè come una fine dell’arte, un necessario superamento romantico del momento artistico dovuto all’avvento cristiano e un approdo ultimo alla verità del concetto, che non ha più bisogno di alcuna materia, di alcuna apparizione sensibile essenziale all’essenza – avrebbe detto Hegel: un finire dell’arte che è un trapassare dialettico dello spirito assoluto verso il suo stadio successivo, religioso prima e poi puramente concettuale. Il trio comico ha quindi concretizzato, in forma parodistica, il ragionamento di Daverio e il paradosso in cui si è venuta a trovare l’arte dopo la grande riflessione estetica hegeliana: l’incapacità di comprendere l’arte concettuale contemporanea, al punto che ci è difficile definirla o concepirla come tale, non è data dal fatto che quest’arte non sia più tale, ma che essa da un lato sia effettivamente il compiersi dell’arte della società dei consumi, un’arte-non-arte che catalizza e realizza nell’estetica i valori e i principi del fatuo consumismo capitalistico, e dall’altro che – hegelianamente – si continui a fare arte dopo la sua morte, dopo il suo avvenuto superamento dialettico, un’arte che non riesce più a contenere quella verità concettuale che dovrebbe esprimere – in grossa parte fagocitata, questa verità, dalla scienza –, un’arte che è sì assoluto ma che non possiede la potenza del concetto puro, risultando per molti di non immediata (se non difficile) comprensione. Certo, oggi un qualsiasi capolavoro dell’arte pre-novecentesca non avrebbe più alcun significato, per il semplice fatto che verrebbe meno quella heideggeriana capacità, propria di un’opera d’arte, di raccontare il mondo che l’ha prodotta, ma siamo certi che il nostro mondo sia essenzialmente rappresentato da Onement VI di Newman? E dunque la vera e definitiva domanda hegeliana è: non se l’arte nella sua forma sensibile vi sia ancora o meno – è evidente che vi sia –, ma se essa, nell’epoca della scienza, sia ancora necessaria, nella sua forma plastica, a mostrare un qualcosa che in altro modo non è rappresentabile, oppure rimanga un residuo superfluo.

Forse la risposta a questi dubbi risiede in un’arte totalmente astratta, una forma artistica che – sembra una contraddizione in termini – non è più forma, che trascende e fa venir meno ogni rappresentazione e ogni rappresentabilità, una de-materializzazione dell’opera d’arte così come Schopenhauer, in polemica con Hegel, aveva inteso la musica: la tendenza fondamentale dell’arte contemporanea dovrà essere quella di un’arte che non rappresenta nulla, che non è mìmesis, che non essendo immagine di niente deve costruirsi uno spazio a sé, totalmente disinteressato.

[1] T. W. Adorno raccoglierà gli scritti e le riflessioni di Benjamin sull’arte rendendoli poi pubblici in lingua tedesca nel 1955.

[2] W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, 1936.

[3]Intervista inedita a Philippe Daverio – Report, https://www.youtube.com/watch?v=yn65VZtOewU.