‹‹L’alunno ha ricevuto la seguente valutazione: ZERO››: mi è capitato di imbattermi in questa frase studiando la documentazione di uno studente. La violenza di quella parola in maiuscolo mi ha turbato: ho immaginato un abisso, un totale vuoto di sapere. Mi sono chiesto se qualcuno potesse davvero non saper fare nulla, né tantomeno avere possibilità di imparare.

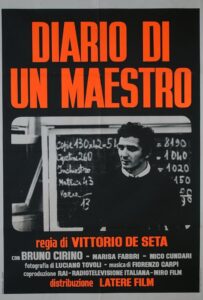

È una classe di “zeri” quella che viene affidata al protagonista di Diario di un maestro, film del 1973 di Vittorio De Seta ispirato al romanzo autobiografico Un anno a Pietralata di Albino Bernardini e riduzione dell’omonima serie. Il giovane Bruno D’Angelo riceve l’incarico in una scuola elementare romana di borgata nel Tiburtino III, ritrovandosi una classe di pluriripetenti decimata: la metà degli studenti viene sfruttata nei più diversi lavori o scorrazza tra le baracche.

La vicepreside invita il maestro a fare quello che può, visto che si tratta di una classe ‹‹di scarti››. Lo spirito di D’Angelo è però un altro, in linea con quello del tempo; sono infatti anni di fermento: nel 1967 era uscito il dirompente Lettera a una professoressa, mentre nel 1975 il documento Falcucci avrebbe preparato la strada alla legge sull’integrazione scolastica di due anni dopo, quando gli studenti con disabilità sarebbero confluiti nelle classi “normali”. È un momento storico in cui la scuola ambisce a diventare luogo di riscatto sociale, proiettandosi verso un futuro di democrazia e modernità. Il maestro va quindi alla ricerca dei suoi studenti nelle borgate che in quegli stessi anni erano frequentate da Pasolini: si reca porta a porta nelle loro case (o presunte tali, date le condizioni di vita precarie), conosce i genitori di questi ragazzi e il loro mondo.

Una volta riportati (quasi) tutti in classe, come insegnare ad alunni così anarchici? D’Angelo studia i libri di testo e nota sin da subito la loro inadeguatezza: essi descrivono un mondo di favola, in cui nulla corrisponde alla realtà. I ragazzi non hanno alcun motivo per interessarsi ad un mondo che non è il loro e che è una caricatura della realtà. Il maestro prova a ricorrere ad una lezione frontale sulla Rivoluzione francese – la modalità classica, in cui l’insegnante parla e gli studenti ascoltano – ma è un fallimento: i ragazzi sbadigliano, non riescono a seguire. Capisce che non è quella la strada da seguire, dimostrando di essere ciò che i manuali definirebbero “un docente riflessivo”, che mette in discussione il proprio operato pur di risultare efficace.

A questo punto D’Angelo non sa da dove partire: non gli resta che osservare con sguardo quasi etnografico quello che i suoi alunni sanno fare nel loro ambiente. Visitando le borgate scopre che fanno calcoli a mente, riconoscono i pezzi dei relitti delle macchine abbandonate nelle baracche e il loro valore sul mercato. I ragazzi hanno inoltre un rapporto con la natura – in particolare con le lucertole – che ha qualcosa di mitico: spietato e sacrale al tempo stesso. I bambini infliggono ai poveri rettili torture terribili, ma seguono anche delle regole generali assolute, come quella di non toccare mai la femmina incinta.

Se il maestro si soffermasse sulla condanna di queste pratiche non andrebbe avanti: deve necessariamente mettere da parte ciò che pensa per poter costruire un’azione educativa. Un discorso in classe sul rispetto degli animali non servirebbe a nulla se non a incoraggiare un’etica falsa e ipocrita, che indurrebbe gli studenti a compiacerlo. D’Angelo porta in classe le lucertole, discute con i ragazzi del loro rapporto con questi animali, per poi accompagnarli nello studio dei rettili in generale. Questo processo fonda il suo metodo d’insegnamento: partire dalla realtà vicina agli studenti per poi risalire sino all’astrazione. La metodologia di riferimento è l’“apprendimento per scoperta”, in cui il sapere non viene imposto dall’alto come regola generale da applicare, ma è una conquista che nasce dall’esperienza. Essa segue il procedimento induttivo della scienza, nel quale l’errore e l’imprevisto non vengono nascosti, ma sono accolti all’interno di un percorso per tentativi.

Gli studenti realizzano in classe un vivaio per le lucertole, armandosi di martelli, vetri, chiodi: la classe diventa un laboratorio vero e proprio nella visione di Dewey, pedagogista e filosofo secondo cui le idee sono strumenti da utilizzare e non oggetti astratti da contemplare. Non si dà gerarchia tra sapere astratto e concreto: il sapere, se è veramente tale, è sempre concreto. La sede primaria della conoscenza non è dunque la mente, bensì le mani e la loro presa sulla realtà.

Un’altra modalità che il maestro utilizza per ricondurre i discorsi a concretezza è la narrazione, non nel senso dell’artefatto storytelling, ma come testimonianza. Dopo il tentato furto di una macchina da parte di un alunno, il maestro invita in classe un ex ladro che racconta la sua esperienza ai ragazzi, i quali lo tempestano di domande perché sentono che il futuro del ladro potrebbe essere il loro. La stessa modalità viene impiegata per lo studio della Storia, attraverso le testimonianze di guerra di nonni e genitori. Gli alunni ricostruiscono la loro cronaca famigliare, scoprendo che gli avvenimenti storici più importanti sono dentro le loro storie. La Storia non è qui la narrazione di eventi lontani, ma ricerca di quell’origine che fonda la vita di ciascuno.

Questa estrema aderenza tra pensiero e realtà è visibile anche nelle scelte stilistiche di De Seta. Il film si pone a metà tra finzione e documentario, con attori professionisti e abitanti dei quartieri degradati del Tiburtino III, Pietralata, la Torraccia. De Seta gira in maniera volutamente sgrammaticata, accogliendo il caos della classe con sguardo avido. La concezione del sapere di D’Angelo diviene estetica, per cui l’occhio è un organo che pensa ricercando la grammatica di una realtà disarticolata.

Ma se, come sostiene Foucault, ogni concezione di sapere porta con sé un certo tipo di potere, occorre chiedersi quali rapporti di forza siano determinati dall’approccio del maestro. D’Angelo disinnesca lo spazio gerarchizzato dell’aula portando spesso i ragazzi fuori ad esplorare la natura, dove i ruoli sfumano, cioè dove allievi e insegnante si fanno carico dei rischi del conoscere. La classe stessa viene ridisegnata: l’aula non è più un teatro in cui il docente è attore principale, ma il luogo della relazione, un arcipelago di isole di banchi connessi tra loro. Le gerarchie saltano al punto che in classe non ci sono più maestri.

Il potere del docente però non scompare, ma viene trasfigurato. Non a caso, il maestro rovescia il predellino sotto la cattedra per trasformarlo in una libreria: un oggetto che doveva definire un’asimmetria diventa uno spazio accessibile a tutti, costruito con il contributo materiale della classe. Il predellino-libreria rappresenta un potere che non si ripiega mai su sé stesso, ma che è sempre aperto e in discussione. Esso è un puro strumento al servizio di quella stessa comunità che lo definisce. In poche parole: è un potere democratico.

La connessione tra potere e sapere trova un punto di incontro ben preciso nella valutazione, sul quale il maestro non si sofferma, ma che è l’oggetto del suo scontro col preside quando quest’ultimo interroga gli alunni. I ragazzi non sanno rispondere a domande sul significato di parole come “occaso”, né sono in grado di spiegare una poesia di Pascoli. Non possono che rivelarsi inadeguati di fronte a degli obiettivi che non tengono conto della loro condizione effettiva né delle loro storie.

Per il preside l’immane lavoro del maestro non ha a che fare con la scuola, ma è un gioco: la realtà da tenere in considerazione – l’unica utile – è quella stucchevole dei libri di testo. La valutazione diviene così il modo attraverso cui la scuola esclude una realtà caotica sostituendola con una fittizia e rassicurante. La scuola ‹‹deve essere un insieme armonico: ogni azione deve essere concordata, programmata, attuata in un quadro di collaborazione e di solidarietà››: questa definizione del preside delinea un’istituzione paralizzata nel suo presunto ordine, impossibilitata ad agire sulla realtà perché trae il proprio senso da sé stessa invece che dai suoi alunni.

Questa descrizione coinvolge in parte anche la scuola odierna. Oggi i ragazzi di D’Angelo sarebbero tutelati al livello normativo sotto la denominazione di “studenti con BES” (Bisogni Educativi Speciali). Sebbene la scuola italiana abbia progredito non poco nel porsi in ascolto dei bisogni di un mondo complesso, essa continua a credere di poter agire sulla realtà perlopiù attraverso la produzione di norme, generando un apparato legislativo ingestibile, che fagocita il buonsenso e la buona volontà. La “rivoluzione epistemologica” di D’Angelo è molto di là da venire, perciò non potranno che esserci ancora studenti “zero”, etichetta che descrive il vuoto di sapere di un’istituzione che rifiuta ciò che non vuole comprendere.