Il gioco di ruolo (GDR, o in inglese Role Playing Game abbreviato in RPG) è un gioco nel quale ogni giocatore assume i panni di un personaggio specifico e, tramite la conversazione, l’uso di regole prestabilite e l’inserimento in un contesto geopolitico definito ambientazione, dà vita a una storia. Ciò che avviene nello scambio dialettico fra i giocatori e il master (ossia colui che tiene le redini delle sessioni di gioco) è una vera e propria esperienza narrativa, fatta di incipit, svolte, climax, cliffhanger e conclusione.

E cosa si è appena descritto in queste poche righe se qualcosa che somiglia alla stesura di un romanzo, di un racconto, di una sceneggiatura?

In questa serie di articoli dal titolo Role Play Write, andremo a parlare di come il GDR abbia diversi elementi caratterizzanti in comune con la scrittura creativa, e di come la pratica dell’uno possa influenzare l’altra (o viceversa).

Questo appuntamento approfondisce i legami e le contaminazioni del GDR con il lavoro di editor con un’intervista a Leonardo Ducros.

***

Cominciamo col parlare della tua esperienza coi giochi di ruolo. Quando hai scoperto il gdr e quando hai cominciato a giocare? Di che tipo di gioco si trattava (classico con schede, online, play-by-chat, live…)?

Ho iniziato relativamente tardi, ma l’ho sfiorato per molto tempo. Da bambino avevo tutta una serie di interessi, soprattutto legati al fantasy, che mi sembrava di condividere solo con il mio migliore amico. Crescendo, abbiamo continuato a coltivare quegli interessi, ma in segreto, soprattutto io: a quindici, sedici anni il sabato sera uscivo con persone che non avevano idea del fatto che avrei passato il giorno seguente a dipingere miniature e inventare brutte lore di mondi fantasy stereotipati. E mi sembrava (ovviamente mi sbagliavo, ma l’ho capito solo anni dopo) che la mia esperienza fosse unica.

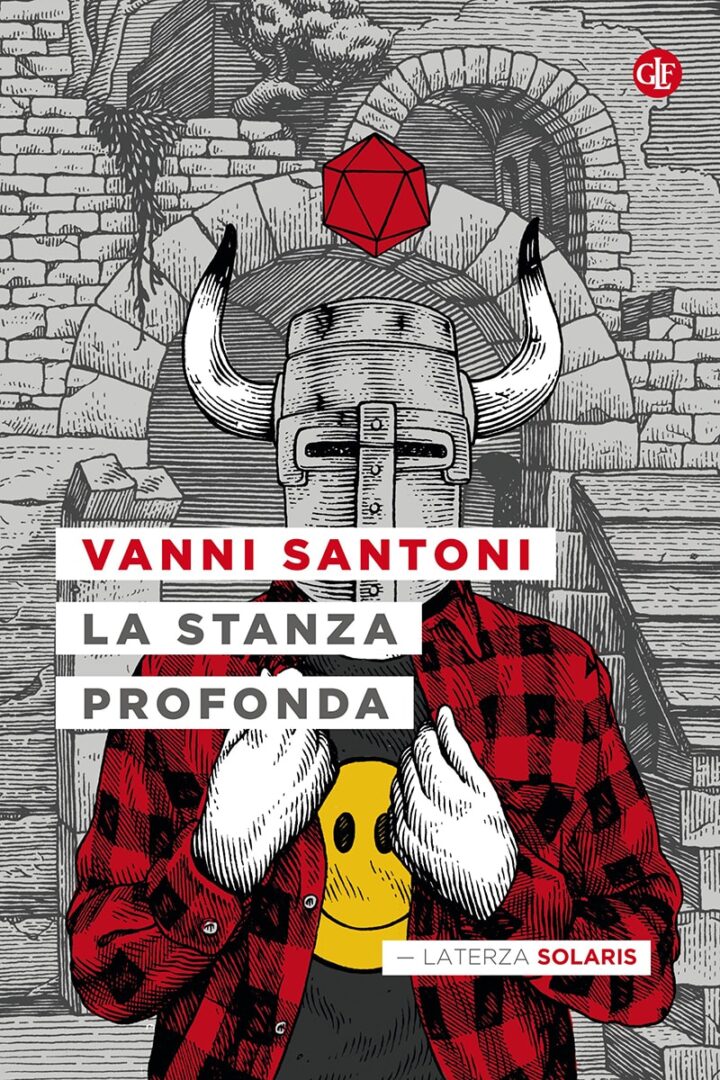

Molto più tardi, nel 2017, esce un libro di Vanni Santoni che si chiama La stanza profonda. È una storia non solo dei gdr, ma di tutto l’universo che nasce da lì, ed è allo stesso tempo la storia di un ragazzo che ha alcuni interessi, in primis il gdr, che crescendo sviluppa più o meno in segreto. Per la prima volta mi sembrava di riconoscere una cosa che avevo vissuto che non pensavo fosse condivisibile. Per tutta l’adolescenza mi ero sentito a metà, sapevo di non essere l’uomo-fumetto dei Simpson, ma neanche mi rivedevo nel ragazzo medio che magari si interessa di calcio e non ha problemi a fare amicizia con gli altri. Non amo il termine nerd, perché ora che va di moda e non ha più un’accezione negativa vedo così tante persone autodefinirsi «nerd» senza un vero motivo per farlo che mi passa la voglia di usare quella parola; però direi che mi sentivo a metà fra due mondi, un po’ nerd e un po’ no, un Balto della socialità liceale, se mi concedi il riferimento. Leggere La stanza profonda a distanza di anni dalla mia adolescenza mi ha in parte fatto sentire riconosciuto, meno solo, in un certo senso, e soprattutto mi ha fatto capire che la mia esperienza era molto più comune di quanto pensassi. L’ho letto appena uscito insieme a un mio amico, entrambi ci eravamo immedesimati in quello che raccontava il testo, ma nessuno dei due aveva mai provato un gdr. Mi ha proposto lui di giocare, non penso che avrei mai iniziato da solo. Abbiamo messo su un grosso gruppo (otto persone in totale, che è un po’ tantino per un gdr) e ho iniziato io come master. Penso fossi l’unico disposto a studiarsi tutte quelle regole – siamo partiti da Pathfinder, poi abbiamo esplorato tanti altri regolamenti – e ancora oggi, anche se ho avuto modo di variare, è il ruolo che preferisco.

Molte persone che ho incontrato negli anni hanno rinvenuto un pregiudizio negativo nei confronti del gdr e di chi frequenta questo ambiente in generale. Secondo te è vero? E se sì, negli anni ti sembra che le cose siano cambiate?

Certo che è vero. Io stesso penso di aver frainteso i gdr per molto tempo. Fa ridere se ci pensi: evitavo i gdr influenzato dal pregiudizio, mi sembrava un’attività troppo infantile, ero imbevuto di una narrazione mainstream che vedeva D&D et similia come gruppi di cosplayer che si siedono a un tavolo con delle ingombranti asce di gomma e iniziano a recitare. Però trovavo noiose le regole di Magic e Warhammer – mondi che avevo esplorato ma che non erano mai riusciti a conquistarmi del tutto – e provavo a modificarle per rendere l’esperienza di gioco più simile a una narrazione collettiva. In pratica tendevo ai gdr senza sapere cosa fossero. Anni dopo, quando ho giocato per la prima volta a Dungeons & Dragons, mi è sembrato di averci sempre giocato, senza saperlo.

Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, sì, le cose sono cambiate. E in meglio, direi: mi sembra ci sia meno pregiudizio (meno, ma c’è ancora, tanto). Poi è ovvio che il cambiamento si porta dietro anche dei lati negativi. La stanza profonda, che citavo prima, racconta in modo molto più approfondito di come potrei farlo io tutti i rischi di quando una controcultura diventa mainstream. Pensare che oggi un qualsiasi scemo che non ha mai avuto problemi a socializzare possa autodefinirsi nerd perché gli piacciono gli stessi film spazzatura di supereroi che piacciono alla maggior parte del pubblico mi fa un po’ sentire derubato, una parte di me pensa che devi aver passato un periodo della tua vita in cui ti sei sentito escluso o in difetto per poter portare quella medaglia. Poi però ci penso e mi rendo conto che non conosco l’intera esperienza di quelle persone. In ogni caso, se questo è il prezzo da pagare per arrivare, prima o poi, a un mondo in cui un ragazzino a cui piace inventarsi storie fantasy potrà viversi serenamente la sua creatività senza avere paura di essere emarginato, allora mi sta bene.

Quali sono secondo te le principali somiglianze fra gioco di ruolo – di qualsiasi genere – e scrittura?

Non saprei, dipende. Partirei limitando il campo: intanto parliamo solo di scrittura narrativa, per semplificarci la vita. Per quanto riguarda il gdr, dipende da come lo interpreti. Il gioco di ruolo può essere una cosa molto banale e poco creativa. Anche la narrativa può esserlo, ma la differenza è che se scrivi in modo molto banale e poco creativo stai scrivendo male, mentre in un gioco di ruolo molto banale e poco creativo non c’è niente di sbagliato. Non lo trovo interessante, ma non è sbagliato. Questa è una delle caratteristiche più belle del gdr, secondo me: è libero, è personalizzabile. Entro certi limiti, non c’è un modo sbagliato di intenderlo. Ci sono giocatori che preferiscono l’aspetto recitativo, altri quello narrativo, altri ancora vogliono solo combattere e risolvere problemi, trovare il modo più intelligente di arrivare a un tesoro ed evitare le trappole. Nessuno di loro ha torto, l’importante è trovare un gruppo di giocatori a cui interessa il gioco nello stesso modo in cui interessa a te. A me piace il lato narrativo, come giocatore e soprattutto come master. Certo, il gioco è fatto da tanti aspetti e farne prevalere uno non significa cancellare gli altri, però, ecco, direi che l’esperienza che mi interessa non è testare la capacità di risolvere problemi dei miei giocatori, cosa che mi annoia, né recitare, cosa che mi imbarazza, ma coordinare un mondo inventato e permettere ai giocatori di muovercisi sotto forma di personaggi, di disegnare la loro parte di mondo, lasciargli fare delle scelte, reagire a quelle scelte e vedere la storia che ne esce fuori.

Non credo che un gdr sia necessariamente un’esperienza di narrazione collettiva. È un gioco, ed è un gioco che per sua natura può essere molte cose. Direi semmai che a me interessa quando diventa narrazione collettiva. Se lo intendiamo in quella forma, allora sì, per me ha alcuni punti in comune con la scrittura narrativa. Ma è un modo molto specifico di intendere il gdr, e non è l’unico possibile né l’unico giusto, è solo quello che preferisco. Pensa alla definizione del verbo «narrare»: puoi riferirmi una serie di fatti, ma stai narrando solo se entri nel dettaglio, se descrivi gli eventi «in modo ampio e accurato». C’è una componente di fascino, di affabulazione, implicata in questa parola. Mi piace giocare di ruolo finché riesco a sentire questa componente.

Quali sono secondo te le principali differenze fra gioco di ruolo e scrittura?

Sempre se vogliamo guardarli esaltandone l’aspetto narrativo (e ripeto: credo che questo aspetto sia molto meno indispensabile di quanto non sembri – anzi, spesso è inesistente), c’è una cosa che separa i gdr da gran parte dei modi che abbiamo per raccontare una storia: la reciprocità del rapporto fra mittente e destinatario. Un libro, un film o una qualsiasi opera teatrale non improvvisata possono anche essere frutto di uno sforzo collettivo, possono nascere dall’incontro di più di una mente, ma arriveranno sempre a un punto in cui sono chiusi, finiti, prima di arrivare al pubblico. Parli con gli eventuali co-creatori, decidete che strada prendere, e la storia è quella. I gdr (e in generale qualsiasi narrazione che sia almeno in parte improvvisata) non funzionano così. Che tu sia il master o un giocatore, ti siederai a un tavolo con delle persone e vi racconterete delle storie a vicenda, e queste storie andranno a comporre un’unica storia più grande che si sviluppa nel momento in cui la raccontate. A volte alcuni scrittori dicono che i personaggi, a un certo punto della stesura, sfuggono al loro controllo. Acquisiscono un carattere così preciso da impedire all’autore di guidarli. Lo capisco. L’ho anche visto succedere. Ma avere dei personaggi che sono davvero interpretati da altri individui, che sono completamente al di fuori dal tuo controllo, è diverso. Il piacere che mi dà un gdr è diverso da qualsiasi altro modo di sfogare la mia creatività perché mi fa entrare in contatto con scelte e direzioni che non avrei mai esplorato da solo. Mi fa incontrare nuove storie, storie che altrimenti non avrei potuto incontrare. Che questo sia utile o no per chi ha a che fare con la scrittura non lo so e non mi importa. Non è questo il punto, per me le storie non servono a niente, e per questo sono la cosa a cui do più importanza. Il mio modo preferito di autodefinirmi è dire che mi interessano solo le cose che non esistono, che poi è il mio modo di dire che mi piacciono le storie. Mi piace raccontarle, ascoltarle e mi piace inventarle, soprattutto insieme ad altre persone. I gdr mi permettono di fare tutte queste cose insieme, nello stesso momento.

Senti che giocare di ruolo ha in qualche modo influenzato il tuo lavoro di editor?

È difficile per me rispondere a questa domanda. Intanto perché ho iniziato a giocare nello stesso anno in cui ho fatto le mie prime vere esperienze di editing. E poi perché in un certo senso ho sempre fatto entrambe le cose. Ridotti all’osso, i gdr sono il gioco più istintivo del mondo. È quello che fanno i bambini quando si dicono: «Facciamo che io ero…». In un certo senso, io non ho mai smesso di giocare in quel modo. Del mio rapporto con l’editing ho già parlato, è un ruolo in cui mi trovo bene. È il ruolo in cui mi trovo meglio. In qualsiasi periodo della mia vita, ho sempre aiutato qualcuno a inventarsi storie. E intendo storie-storie, non bugie o cose simili. Mondi. Personaggi. Cose del genere. Mi piace far emergere la creatività di qualcun altro. E non per altruismo, non c’entra niente l’altruismo, lo faccio perché mi diverte. È quasi stronzo da parte mia, se ci pensi. Comunque, senza aprire troppe parentesi, non so se una cosa ha influenzato l’altra perché sia il me-editor che il me-appassionato di gdr, soprattutto il me-master, sono parti molto radicate, antiche e per certi versi profonde di chi sono io, e non riesco a guardarle con questa lucidità. Quello che posso dirti è che quando, da master, chiedo ai giocatori di inventare l’origine dei loro personaggi, poi cerco di inserire le loro storie in quella che preparo per la loro campagna. Non so, per fare un esempio banale: magari uno di loro ha il padre misteriosamente scomparso e io inizio a pensare a come potrei farlo ricomparire, probabilmente sotto forma di antagonista. Ecco, in quei momenti succede qualcosa che assomiglia un pochino all’editing. Sembrerebbe di no, perché il master è l’autore, però allo stesso tempo non è il master il protagonista della storia, mi spiego? E quindi c’è questo senso di mettersi da parte, di dire «Voglio aiutarti a tirare fuori il massimo da questa storia, ma voglio farlo rispettandoti, rispettando la tua idea». Non è proprio la stessa cosa, il master ha una parte molto più attiva rispetto all’editor. Però gli assomiglia.

E ora ribaltiamo la domanda: ti è capitato di lavorare con un autore che giocasse di ruolo? E se sì, hai notato un diverso approccio alla scrittura e al modo in cui si è rapportato a te attraverso il percorso di editing?

Sì, ho editato testi di persone che avevano giocato di ruolo, ma se ci pensi la gente varia così tanto nell’approccio alla scrittura che sarebbe impossibile dimostrare un legame fra una certa tendenza e l’esperienza con i gdr. Però posso ribaltare a mia volta la tua domanda ribaltata: non so come il gioco influenzi la scrittura, ma le persone che scrivono narrativa tendono a giocare in modo diverso. Non solo loro, ma in generale chiunque abbia un rapporto intenso con la propria creatività. A volte giocare di ruolo può essere molto noioso, almeno per me. Quando gioco con persone creative è più probabile che mi diverto. Poi l’ho già detto almeno un paio di volte in questa intervista: il mio non è il modo giusto di interpretare i gdr. Lo ripeto perché ho visto persone parlare dei giochi di ruolo come se ne dipendesse il senso della vita. A me piace giocarci in modo narrativo, è un modo possibile di farlo, ed è quello che preferisco, ma ce ne sono tanti altri e sono tutti legittimi. Sarà banale ma penso faccia bene dire che l’importante in un gioco è divertirsi. Magari serve anche ad altro, magari ti migliora, magari ti insegna qualcosa, ma non sento il bisogno di nobilitare i giochi di ruolo. Il me sedicenne se ne sarebbe un po’ vergognato, l’avrebbe nascosto o avrebbe cercato di farlo passare per qualcosa di più serio. Per fortuna cresciamo. Gioco di ruolo perché mi diverte farlo. È la mia motivazione preferita per fare qualcosa, ed è l’unica di cui ho bisogno oggi.

In copertina, l’illustrazione di Anna Volpi