C’è una componente oscura, distruttiva, nell’attrazione tra i corpi: una forza trascendente, inconoscibile, che li elettrifica e trasforma la dualità in unità. Vogliamo a tutti i costi l’amore, ma siamo disposti ad accettare il suo rovescio, il nemico sempre in agguato con il suo ghigno spettrale, il tradimento? Nel continuo gioco di gravità delle relazioni umane è una componente da non sottovalutare: ogni vicinanza estrema comporta il pericolo della separazione, ogni legame porta nelle sue più intime fibre il rischio della rottura, l’eco della fine è racchiusa in ogni inizio. Ogni amore ha in sé la possibilità latente del tradimento: il dubbio, il sospetto, che si insinua nella potenza cieca della fiducia e sottilmente la incrina. C’è la vertigine e poi, proprio sotto, si spalanca l’abisso.

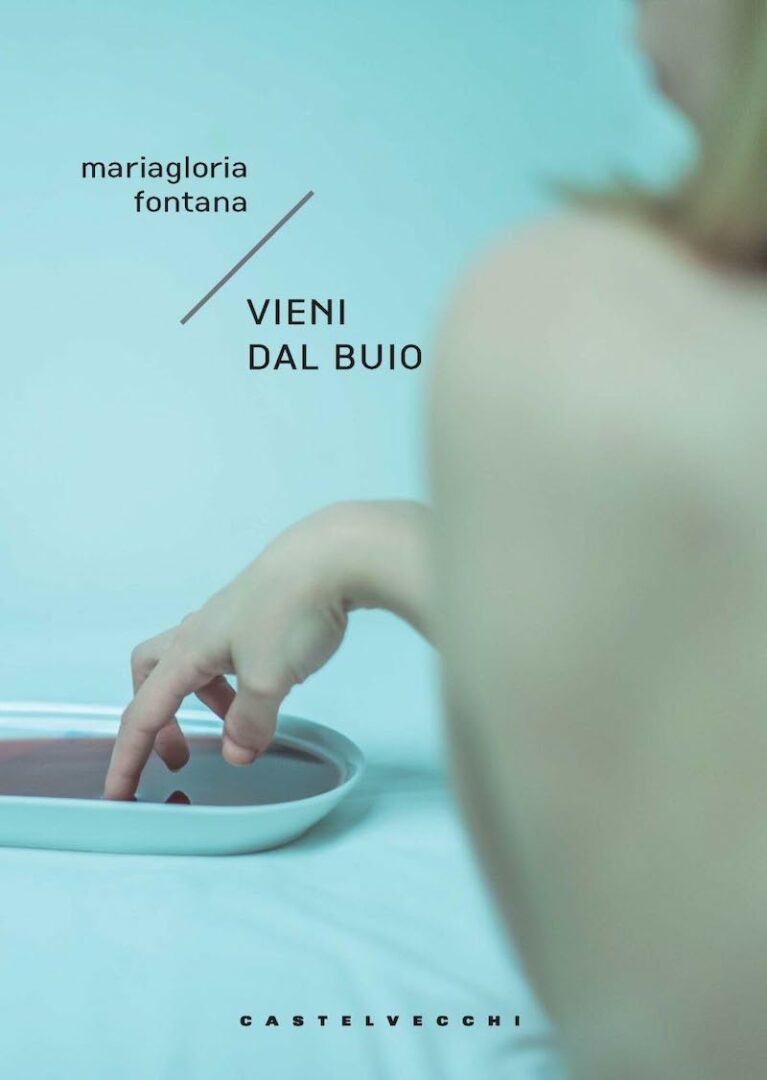

Vieni dal buio, l’ultimo libro della scrittrice, giornalista e conduttrice radiofonica Mariagloria Fontana, è un thriller che mina tutte le nostre certezze, capace di trascinare il lettore in una spirale di tenebra ponendolo a diretto contatto con gli aspetti più scomodi (e bestiali) del proprio essere, quindi con la sua fragilità. Il romanzo, edito da Castelvecchi lo scorso ottobre e proposto per il Premio Strega 2025, si apre con una domanda che subito si tramuta in presentimento angoscioso:

«Era morto o aveva solo paura di morire?».

Eccoci, siamo già in bilico, avvertiamo una sensazione insidiosa di inquietudine che non ci abbandonerà sino alla fine della storia, che tra l’altro si legge d’un fiato come in apnea, senza respiro.

La potente miscela di Eros e Thánatos, sulla quale si reggono le fondamenta delle narrazioni più antiche, dai canti omerici alla tragedia greca, in queste pagine getta le basi di una passione assoluta e tormentata che sembra andare oltre ogni limite. I protagonisti di Vieni dal buio non potrebbero essere più diversi, aderiscono a cliché consolidati quanto antitetici: Max è bello e dannato, con un passato da scrittore di successo e un presente da uomo creativo e sfaccendato, ora ha un figlio problematico a carico e parecchie difficoltà a sbarcare il lunario; mentre Nora, affascinante come un’attrice francese, è una rinomata giornalista enogastronomica, avvezza al lusso e alle trine, che sta per convolare a nozze con Paolo, brillante avvocato romano.

Nel momento in cui conosciamo i personaggi principali – la narrazione inizia in medias res – la trama tradizionale del matrimonio come lieto fine è già a un punto di rottura: Nora vola a Parigi per scegliere l’abito da sposa, ma è soggiogata dal ricordo di Max e dal desiderio di rivederlo, anche se non osa confessarlo. D’altro canto anche il futuro sposo, Paolo, non è immune dalle tentazioni: mentre fervono i preparativi per le nozze, lui si distrae impunemente con una prostituta d’alto bordo, Leila, abituata a intrattenere gli uomini d’affari.

La situazione presto si delinea senza via d’uscita: il matrimonio annunciato si regge sulle premesse del tradimento e nulla lascia sperare che queste ultime vengano meno una volta celebrate le nozze. Apparentemente pronti a giurarsi eterna fedeltà all’altare, i due futuri sposi sono in realtà attanagliati da un identico – quanto inconfessabile – dubbio:

«C’è davvero qualcuno là fuori che riesce a mantenere le promesse di fedeltà e vivere felice per sempre?» si domanda Nora.

Alle sue parole fa eco l’inscalfibile certezza di Max che ribalta il nono comandamento biblico:

«Il tradimento faceva parte dell’amore, di ogni relazione, era ineluttabile dopo qualche anno di stabilità coniugale. Si poteva non desiderare un’altra donna? O la donna d’altri?».

L’umanità si fa beffe dei comandamenti: non c’è sacralità nell’umano, ma passione, carnalità, il corpo come un’ostia sconsacrata. La scrittura di Mariagloria Fontana si insinua negli anfratti più ombrosi e indicibili delle relazioni sentimentali, mettendo in luce ciò che, per buona creanza, dev’essere nascosto come polvere sotto il tappeto. Negare sempre, anche di fronte all’evidenza: il tradimento si compie, ma non si dice. In queste pagine troviamo la demistificazione dell’amore – inteso come sentimento eterno – che caratterizzava la narrativa del Novecento, trovando forse il suo rappresentante più lucido in Alberto Moravia, considerato da molti il padre dell’esistenzialismo italiano. In Gli Indifferenti (1929) prima e ne Il disprezzo (1954) e ne La noia (1960) poi, Moravia attuava una decostruzione dell’amore romantico mostrando dinamiche di coppia inquiete in cui a dominare sono i sotterfugi, le bugie e, per l’appunto, i tradimenti.

La visione relazionale moraviana scorre sottotraccia nel romanzo di Mariagloria Fontana, che però la arricchisce di un argomento inedito: la passione. Eros e Thánatos, le due pulsioni primordiali, si inseguono e compenetrano per l’intero arco della vicenda narrata: il desiderio guida e la morte insegue, fatale come uno spettro, leitmotiv che si ripete nei dialoghi tra i quattro protagonisti e nelle loro riflessioni più profonde. In questo meccanismo, metafora dell’eterna lotta tra Vita e Morte, tra Logos e Caos, la narrazione si intreccia come un’intelaiatura perfetta. Desiderio e morte camminano di pari passo, compiono un formidabile pas de deux: non a caso, il culmine dell’orgasmo viene definito «piccola morte», secondo l’antica definizione di petite mort ripresa dal coreografo ceco Jirí Kylián in un celebre balletto: l’abbandono dei corpi alla sfrenatezza della sessualità ha in sé un elemento di trascendenza, di immortalità, appare sacrale, quasi mistico. Questo connubio devastante e, al contempo, salvifico, nutre le pagine di Vieni dal buio, tenendo avvinto il lettore sino al brivido finale.

Non mancano i riferimenti colti: Mariagloria Fontana cita, tra gli altri, Duras, Houellebecq e Roth, intessendo una riflessione vulcanica sulla visione dell’amore, intrecciando il punto di vista femminile a quello maschile con un’abilità sorprendente. Sono tutti peccatori eppure sono tutti innocenti in questa storia, accomunati da una struggente fragilità umana.

Il tradimento compiuto, senza distinzione di sorta, da tutti i protagonisti si riflette nelle città e nella variegata topografia dei luoghi: Nora si muove inquieta tra Roma e Parigi, rispettivamente il luogo d’elezione e la città ideale; le due capitali sembrano incarnare l’essenza stessa del suo desiderio incerto.

«A Parigi non avvertiva il giudizio che sentiva per le strade di Roma, amava quell’illusione che Parigi, la bella, le restituiva».

Infine c’è Napoli, la città oscura dove si avvera quella «mistica della morte» che scorre sottotraccia all’intero romanzo. Napoli è la città natale di Max, il luogo dove perdersi e sentirsi «eternamente giovani». Il capoluogo partenopeo sembra rappresentare una soglia estrema tra la vita e la morte; i due amanti ne attraversano le miserie e le ombre, tenendosi per mano si smarriscono nei cunicoli, nei vicoli dove si annida la vera anima cittadina e, infine, ne scoprono gli spettri. La città è un’altra protagonista imprescindibile del romanzo: ha un proprio respiro e un volto cangiante, magmatico e fatale, come la lava del Vesuvio. Nelle cripte, nelle chiese, emerge quel peculiare rapporto con gli Inferi che da sempre accompagna il “cuore sacro” di Napoli, mantenendo intatti i suoi misteri e i suoi riti, come il sangue di San Gennaro che ha fermato la peste, il colera, il terremoto. L’atmosfera sospesa e segreta ricorda grandi pellicole della recente cinematografia, dalla labirintica Napoli velata di Ozpetek sino alla più recente e sensuale Parthenope sorrentianiana.

L’autrice gioca con il contrasto tra il sacro e il profano portando i suoi protagonisti nella Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, una delle più belle di Napoli, dove si celebra il culto delle «anime pezzentelle», anime anonime e abbandonate che ancora chiedono una grazia. In questa suggestiva atmosfera barocca intarsiata di un’iconografia di morte veniamo a contatto con l’oscurità di un presagio. Eros e Thánatos appaiono uniti in maniera indissolubile nel teschio di Lucia che ancora indossa il velo da sposa: chi vince alla fine? L’amore e la vitalità, oppure la morte inesorabile? La martire Lucia sembra custodirli entrambi in sé, come un ossimoro.

Nel finale inatteso – che non sveleremo, poiché è il momento di massima climax della storia – Napoli appare come una città diversa, non è più luminosa, il cielo è assonnato e pallido, il mare è in tumulto, dominano un misto di paura e di ignoto come in un quadro di Arnold Böcklin. L’isola dei morti (Die Toteninsel 1880-1886), il prodigioso ciclo di dipinti del pittore svizzero, potrebbe essere considerato la scenografia ideale di Vieni dal buio, suprema incarnazione pittorica del connubio tra vita e morte che pervade le pagine attivando l’immaginario onirico. Il celebre quadro di Böcklin evoca un paesaggio lugubre e, al contempo, fantastico, in cui ogni figura sprigiona un potenziale simbolico, dal traghettatore (che richiama Caronte nell’immaginario dantesco) sino alla fantasmatica figura in bianco in primo piano e alla presenza funerea, quasi cimiteriale, dei cipressi svettanti. Allo stesso modo il romanzo di Mariagloria Fontana si regge sui contrasti, ma è disseminato di indizi – fa propria la celebre tecnica narrativa della pistola di Čechov – e il colpo di scena si insinua come una crepa tra le nostre certezze. Nell’apparente assenza di giustificazioni in fondo ci dà una risposta: il trionfo del desiderio sulla vastità del nulla, il desiderio come forma di immortalità. Del resto, lo scriveva anche Roth in L’animale morente:

«Il sesso è anche vendetta sulla morte. Non dimenticarla la morte, non dimenticarla mai».

L’autrice lo cita opportunamente e si appropria della sua visione, facendo dell’ossessione erotica di Philip Roth il collante stesso della vicenda narrata. E ciò che ci mostra è proprio quello che la letteratura dovrebbe fare, non intrattenere né edulcorare, ma svelare nell’intima essenza, o meglio, per dirla sempre con Roth:

«Eccola, la vita umana. Ecco cosa significa durare».

Copertina: foto di Ricardo Gomez Angel su Unsplash