Io non sapevo che «un tempo eccessivo di infusione della camomilla può ridurre l’assorbimento di ferro, provocare nausea, tachicardia e insonnia». Non lo sa neanche Nico, glielo dice un cameriere. È in un locale del rione Monti con Elsa – che chiama “mia moglie” perché non gli piace “compagna” – e due loro amici. I due si sono conosciuti dieci anni prima, quando avevano vent’anni ed erano studenti all’università, ora lavorano insieme per pangea, una corporate all’eur, che si occupa di innovazione digitale. Per ogni settimana hanno un piano nutrizionale, non vogliono figli perché «sono una cosa da ricchi», quando arrivano al lavoro sono circondati dall’ «agenda giornaliera Leuchtturm blu Navy, la penna a sfera Waterman, il Magic Mouse 2 con superficie multitouch nera…».

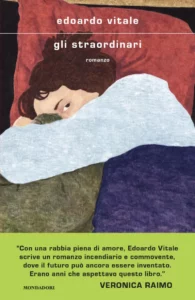

Lavoro, ossessioni, ruotine, cioè gli ingredienti con cui Edoardo Vitale, nel suo esordio Gli Straordinari (Mondadori, 2024), ha sublimato le manie e il sentimento di una generazione. Puro corpo, fuori dalla letteratura direbbe Del Giudice. Se l’estensione è chiara – l’oggi, il 2024 –, i mondi possibili sono molti, soprattutto per i trentenni e i ventenni che più di altri si rivedranno in questo romanzo. Soprattutto grazie a una ricerca linguistica che diventa uno degli elementi più interessanti del romanzo. Da un lato l’attenzione scientifica per il dettaglio, per le conseguenze – vedi la camomilla –, dall’altro le frasi stranianti. Insomma, Gli Straordinari corre in bilico tra due tensioni, mentre prende il battito del presente. Ne ho parlato con lui.

Partirei dal titolo. Io, per esempio, in prima battuta l’ho interpretato come aggettivo, e non come nome. Da dove arriva questo titolo?

Una sera, in fila per un festival, un mio amico, Lorenzo Gramatica, se ne è uscito con questo titolo, Gli Straordinari. Ero disperatamente in cerca di un titolo ma ci ho messo un po’ a convincermi, temevo venisse interpretato in stile Gli incredibili della Pixar. Però col tempo mi sono accorto che funzionava, proprio per l’ambivalenza che citavi. Mi piace che siano possibili più interpretazioni, anche perché per me non esiste un vero e proprio concetto di “straordinario”. Ogni giorno siamo chiamati a esserlo, o quantomeno ci raccontiamo che ogni cosa che facciamo lo sia, siamo abituati a “essere straordinari” tutti i giorni. Quindi il titolo racchiude anche un significato po’ tossico, come una distorsione della normalità.

Nel romanzo, c’è un gusto linguistico iper-contemporaneo verrebbe da dire, tra lunghi elenchi e frasi come «quell’anno la nostalgia era stata dichiarata cringe». Che ricerca hai fatto sulla lingua?

Più che sulla trama, da cui non parto mai, mi interessa lavorare molto sul linguaggio, sulla credibilità della lingua. Mi piace essere chirurgico e ossessivo per imporre un punto di vista ben chiaro sulle cose. Quando scrivo, cerco sempre di tenere a mente un’intervista in cui DeLillo racconta che lui spesso scrive un singolo paragrafo per pagina, perché ciò che gli interessa è che il paragrafo da solo risulti autosufficiente, grazie alla forma delle parole e all’equilibrio a livello di suono e ritmo. Io, ovviamente non riuscendoci allo stesso modo, tengo a mente questa lezione: ho una scrittura frammentata, prendo molti appunti, non mi capita quasi mai di scrivere quattro, cinque pagine di fila; riscrivo molti passaggi, mi interessa che le singole frasi funzionino.

Il lavoro sulla lingua non è stato troppo marcato, perché si tratta della lingua che parlo tutti i giorni. La forma a elenco è un espediente per sintetizzare tutti gli input che riceviamo ogni giorno, riportarli in modo analitico. Per quanto riguarda invece l’uso della parola cringe – cosa che io non faccio nel quotidiano! [ride] – è stata inserita praticamente l’ultimo giorno di lavorazione. In una stesura intermedia la frase era quel giorno le gif erano state dichiarate obsolete, che si riferiva a degli articoli di costume apparsi sul The Atlantic nel 2022. Mi piaceva perché noi millenial siamo cresciuti con le gif, però avevo paura che la notizia fosse ormai troppo vecchia.

Davide Coppo, in un articolo che tratta anche il tuo romanzo, affronta l’idea che la letteratura contemporanea italiana abbia una fobia del presente. Secondo te?

Il pezzo di Coppo tocca un tema che torna ciclicamente e dice cose che in buona parte condivido. Non credo che i romanzi abbiano paura del presente – ma sappiamo che i titoli devono sempre fare il lavoro sporco – lo stesso Coppo poi elenca una serie di autori e autrici che il presente lo raccontano molto bene. Credo che forse sia l’editoria ad avere paura del presente, ma si tratta di una questione di mercato: sappiamo bene che in Italia si legge molto poco e che gli under quaranta che leggono tanto sono ancora meno. Di conseguenza, un fenomeno “per millenial” come quello di Sally Rooney sarebbe difficile nel nostro paese. Ma all’estero, un romanzo come Gli Straordinari, o come Estate Caldissima di Gabrielle Dal Lago sono all’ordine del giorno. Probabilmente c’è del pregiudizio sulla possibilità di utilizzare nella scrittura neologismi o riportare conversazioni WhatsApp, ma credo sia infondato, e che anzi entrambe le modalità possano offrire degli spunti narrativi da esplorare. In quest’ottica, mi viene anche in mente che forse dovremmo fare attenzione a non sovrapporre il concetto di “narrazione del presente” con il racconto più specifico di Internet e dintorni. Cito sempre Tasmania di Paolo Giordano, che è un romanzo incredibilmente ancorato al presente e in cui Internet o i social non hanno un ruolo significativo.

Mentre aspettava i messaggi di Elsa, Nico pensava «tremavo nell’attesa, di fronte ai puntini di sospensione, animati, di fronte agli sta scrivendo…» . La tua generazione – come forse un po’ la mia, la gen Z – è in attesa di un perdono, come si capisce nel finale…

Come tra l’altro molti studi dimostrano, credo che tra la mia generazione e la tua vi siano molti più punti in comune di quanto, per esempio, non ve ne siano tra la Gen Z e la Gen X. Temo, quindi, che i problemi di noi trentenni siano gli stessi di voi ventenni – il lavoro precario, gli stipendi bassi, e a cascata fare figli o meno, fino a problemi più grandi, come la crisi climatica –, e questo, per forza di cose, è un problema, perché significa che qualcosa è andato storto nell’andamento fisiologico della società.

Come generazione credo che non dobbiamo perdonarci un bel niente, anche se in effetti abbiamo la sensazione che ci sia qualcosa di irrisolto che aleggia sulle nostre vite. Penso che dipenda tutto da noi, dobbiamo concederci quello che non ci siamo mai concessi, con tutte le implicazioni politiche del caso ovviamente. Abbiamo ereditato una serie di macerie dalle generazioni precedenti e tutto sommato ce la stiamo cavando bene; al contempo, dovremmo abbandonare tutte le narrazioni paternalistiche sui giovani, mi ci metto dentro pure io anche se ho trentacinque anni, da quelle secondo cui siamo una generazione di depressi, a quelle riguardo l’uso eccessivo dei social. Per me, chattare con un amico o con la persona di cui siamo innamorati per un’ora è una cosa bellissima, poi bisogna fare i conti con il mondo fuori. Ce la siamo vista brutta un sacco di volte negli ultimi quindici anni e adesso dovremmo sentirci pronti per assumerci più responsabilità da un punto di vista politico, culturale, sociale e civico.

Da dove nasce la scena dell’epilogo?

È un’immagine che avevo in testa da tempo: un fiume di persone come metafora del fatto che la riposta a qualsiasi crisi – lavorativa, climatica, relazionale ecc. – dovrebbe essere collettiva e non individuale. L’ispirazione arriva dal pellegrinaggio della famiglia al centro di Furore di Steinbeck, ma per esempio c’è la scena di una manifestazione nel finale di Topeka School di Ben Lerner, o c’è qualcosa di simile anche in Palombella Rossa di Nanni Moretti se vuoi.

Sempre sui protagonisti, scrivi «Non si poteva dire che fossimo infelici in quel momento, ma neanche che fossimo felici». Mi ha ricordato una citazione da All’ombra delle fanciulle in fiore di Proust, quando dice «la felicità ci arride quando ormai ci lascia indifferenti». Che amore è il loro?

Mi interessava scrivere una storia d’amore immersa nella routine, tenendo a bada gli aspetti più romantici (che comunque ci sono). Volevo porre l’accento sulle situazioni di ogni giorno, quando arrivi stanco la sera ed è difficile dirsi qualcosa perché non hai la forza e la voglia, e sugli aspetti più pragmatici, come la scelta di andare a vivere insieme per ammortizzare i costi. Insomma, ci tenevo a raccontare quest’aspetto dell’amore, meno platonico se vuoi, ma che io considero assolutamente nobile, fondativo di una coppia. Ho cercato di non cadere nella trappola della “coppia in crisi” in una “società in crisi”, anzi, i due protagonisti non mettono mai in discussione il loro amore, sono stabili nel mare mosso che li circonda, attaccati a queste settimane iper-schematizzate, su ciò che devono fare e/o mangiare per esempio.

In caps lock, riporti un promemoria: «SONO I DESIDERI SU VASTA SCALA A FARE LA STORIA». A cosa ti riferivi?

Si tratta di una citazione da Underworld di DeLillo. Anzi è proprio una frase rubata. L’ho sempre considerata una frase perfetta, impossibile da far evolvere, così ho deciso di inserirla così com’è. Nel corso del romanzo, il personaggio del protagonista Nico mostra piccoli segnali di dissociazione progressiva, ha degli episodi di sconnessione dalla realtà, di scompenso, forse anche per questo chissà quando ha pensato di mandarsi da solo questo messaggio, che può essere letto sia come spot pubblicitario, legato al suo lavoro nel marketing, sia come intento politico, connesso al tema dell’attivismo climatico.

Nico cancella subito il messaggio. Sorrentino, in Parthenope, direbbe che è bloccato tra l’irrilevante e il decisivo. È così? È senza ambizione?

Io non credo che l’ambizione sia per forza un valore positivo; non solo, credo che uno dei privilegi irripetibili dell’essere giovane sia proprio quello di poter dare importanza all’irrilevante. Mi spaventa l’idea che essere ambiziosi, che essere feroci per raggiungere qualcosa nella vita, sia un concetto positivo a prescindere. Per quanto riguarda Nico, io credo che lui sia semplicemente stordito, in burnout appunto.

Dici che di notte «riusciamo a sentire tutto quello che facciamo con i nostri corpi». Ringraziandoti, ti chiedo: cosa ti ha dato scrivere il tuo primo romanzo?

Sento già tantissimo la mancanza di questi anni in cui ho scritto il romanzo – prima da solo e poi con il lavoro incredibile della mia editor Linda Fava –, dato che sono in grado di provare nostalgia all’istante. Temo che certi sentimenti e una certa incoscienza siano irripetibili e hanno a che fare solo con l’esordire.

Per quanto riguarda la scrittura, spero di aver capito in tempo che non bisogna eccedere con i virtuosismi. Da esordiente rischi di voler dimostrare di essere il più bravo, il più pazzo, quello che arriva e padroneggia in una maniera nuova e dirompente la lingua. Io ovviamente non sono in grado neanche di andarci vicino, ma il più delle volte questa intenzione porta fuori strada. Se avessi esordito anche solo qualche anno fa, probabilmente avrei corso di più questo rischio, per questo sono contento di essermi preso più tempo di quanto forse avrei potuto, prima di pubblicare un romanzo. Personalmente, invece, una cosa che mi ha sorpreso è legata al fatto che, nonostante i fisiologici periodi di pausa dalla scrittura – per esempio tra una stesura e l’altra, quando il testo era al vaglio della mia editor –, ogni volta che riaprivo il file del romanzo, la storia di Nico ed Elsa mi accoglieva, come se non mi fossi mai allontanato. Ogni volta che sono dovuto intervenire in maniera corposa sul testo o ho dovuto scrivere interi nuovi capitoli, temevo “l’effetto patch” – come mi ha detto una volta Claudia Durastanti – invece mi riscoprivo nello stesso stato di forma, per usare una metafora sportiva.

Photo credits

Foto di Gareth Hubbard su Unsplash