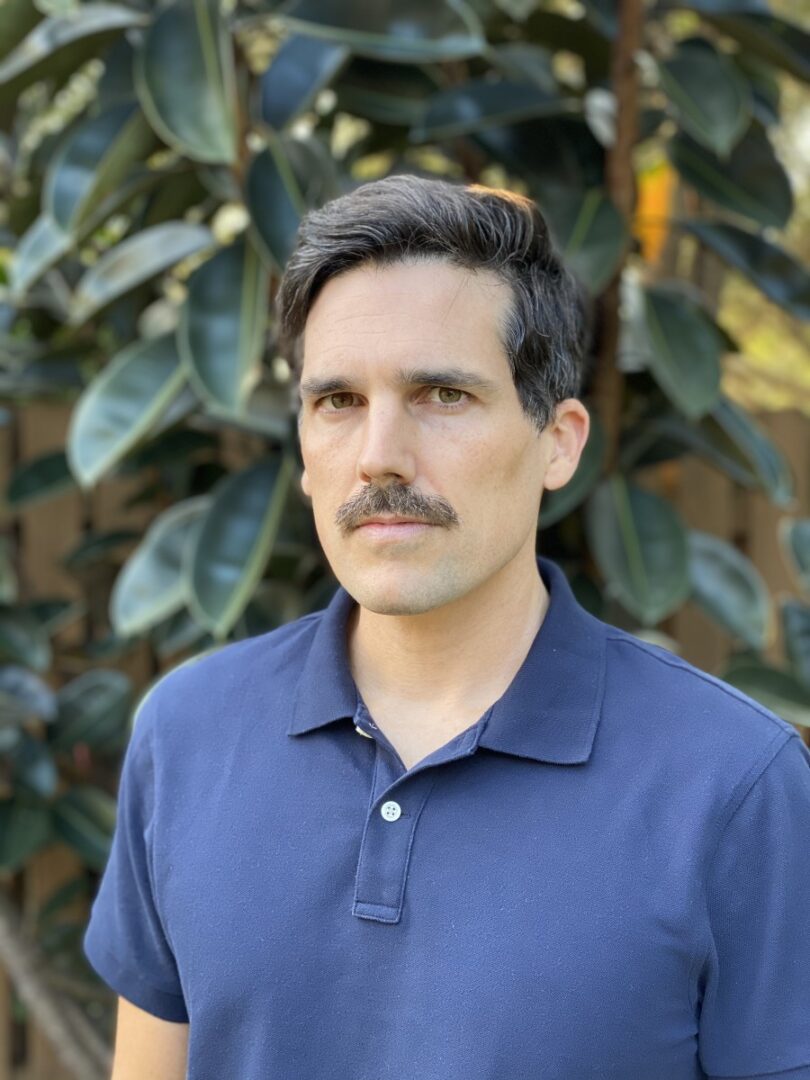

Salani esce con un romanzo sudamericano scritto da Pablo Maurette, laureato in filosofia e addottorato in letterature comparate, un master in greco-bizantino alle spalle, articolista del Clarìn e di La Naciòn. La traduzione è a cura di Ilide Carmignani, che ha reso nella nostra lingua le voci strepitose di autori quali – senza voler essere esaustivo – Bolaño, Sepulveda, Borges, Cortazar, Neruda, Onetti. In quarta, dopo il classico racconto del libro, viene una formuletta tipica, quando si parla di un certo tipo di autori, sudamericani e non: «un esordio ambizioso e brillante, che mette a frutto l’eredità di Borges e di Bolaño, aggiungendo qua e là un tocco di noir». Mi chiedo subito se sia davvero così: comunque, per diversi motivi, decido di dare una chance a Il tempo è un fiume, alla peggio avrò letto il romanzo di un cattivo emulo dei grandi sudamericani.

Come raccontare l’esordio di Maurette? La trama si sviluppa su due piani di narrazione: a Chicago, nel 2016, Aarón, un accademico argentino, inizia a indagare quasi per caso sulla misteriosa morte di un professore rumeno, Ioan Culianu – esperto come lui dell’opera di Giordano Bruno – occorsa nei bagni dell’università all’inizio degli anni Novanta, e rimane invischiato in un’indagine pericolosa; a Buenos Aires, nel 2041, due amici di Aarón, Rusticucci e Menéndez, leggono ad alta voce il suo diario insieme a David, fratello di sangue del protagonista. Aarón è scomparso da ormai venticinque anni, e questo è il motivo che rende il diario, trovato misteriosamente sulla porta di casa di Menendéz il giorno prima, così importante. I tre, visibilmente scossi, cercano tra le pagine un segno, o perlomeno un messaggio. Occorre riformulare: i due piani narrativi sono regolati da un rapporto di subordinazione. I tre argentini rileggono i pensieri di Aarón e soltanto così il lettore accede alle sue avventure, cioè osservando il passato attraverso un doppio filtro deformante – quello dei tre lettori e quello della mente del protagonista, allucinata e ossessionata dalla paura di essere ucciso da chi già si era sbarazzato di Culianu.

La parte del diario, se così vogliamo chiamarla, è volutamente confusionaria: è il frutto della ricerca folle di Aarón, convintosi di avere un qualche legame con Culianu – eruditissimo professore di Storia delle religioni, allievo di Mircea Eliade, conoscitore profondo dell’opera di Giordano Bruno, rifugiato politico, cultore di magia e supposto televicnetico (individuo cioè capace di percepire le vite precedenti degli uomini, intese come reincarnazioni). Man mano che, a partire da un semplice libro ritrovato in biblioteca, scende nel pozzo profondo del passato di Culianu – il quale era convinto di essere stato, in altre esistenze, Giordano Bruno e Gordiano III (si faccia riferimento alle voci: metempsicosi, ripetizione eterna dell’uguale, condanna del tempo circolare) – Aarón si trasfigura, finisce per convincersi di essere lui stesso una reincarnazione del professore e cade nel delirio e nella paranoia. Ma dalla prospettiva allucinata, periferica e coltissima di Culianu, messo di fronte a questa figura abbacinante, osserva il mondo in un modo completamente nuovo.

«Sono giorni terribili, mi sento gettato nel mondo, abietto letamaio. Non possiamo comunicare che attraverso illusioni. […] Viviamo tempi di tale cecità che la gente si vanta di essere cieca, io non appartengo a questo mondo. […] Chi mi vuole ammazzare? È la legione di esseri che vive dentro di me, la coorte di fantasmi che mi abita, la manica di assassini che mi gira nella pancia, gli infiniti strati di vite precedenti che ricoprono come croste il nucleo che chiamiamo Culianu?»

Nell’altra anima del libro, invece, c’è un’atmosfera sudamericana e asfittica che ricorda passaggi e racconti mirabili di Bolaño e Cortazar, ma il discorso potrebbe essere più ampio, sistemico; c’è quest’atmosfera insomma che trasforma ogni scena in un caldissimo bagno di sudore, alcol, lacrime – è quasi sempre notte, in questo caso è sempre la stessa notte, quella in cui i tre argentini si riuniscono in una delirante scorribanda alcolica mentre rileggono il diario già di per sé folle e allucinato dell’amico scomparso. Leggono ciò che Aarón ha scritto mentre cercava l’assassino di Culianu, e in preda a un grande dolore, in una specie di cerimonia di ricordo dell’amico, ingollano ogni bevanda che capita loro a tiro. Iniziano in un bar, proseguono in un night club, aspettano l’alba in uno speakeasy ricavato da un vecchio bunker, dove si avvalgono della consulenza di un avvocato dall’aspetto lercio e disperato e di un poeta ultra sessantenne che sta passando il suo compleanno da solo, ubriacandosi. Così la lettura del diario di Aarón si fa frammentaria, interrotta da commenti, rifornimenti alcolici e situazioni d’ogni genere – soste al bagno, saluti ad amici vari, momenti ricreativi in cui provarci con «una ragazza dal viso di scimmia» o osservare, e qui siamo (inaspettatamente?) in pieno nell’immaginario di David Lynch, una ‘valchiria’ che lecca avidamente i baffi di un ometto senza braccia e gambe che si è sistemata – con molto amore, con il piglio di un’amante tenera e premurosa – sul grembo.

«Ma la reincarnazione di Aarón dov’è?, pensò Menéndez, e andò a guardare al bar. Cercò l’amico in facce sfigurate dalla stanchezza e dalla festa, in mani aggrappate ad altre mani, a fianchi e a bicchieri di whisky, […] in occhi vetrosi, in occhi violenti, in occhi arrossati, in occhi lubrichi di uomini e donne, di giovani e vecchi».

Con questo gioco metaletterario, con queste atmosfere tipiche, Maurette non sta soltanto ripercorrendo i passi del modello sfacciatamente evidente, il Bolaño dei due grandi romanzi (I detective selvaggi e 2666), sta piuttosto creando una storia autonoma, capace di restare in piedi, che assume una sua originalità e trascina il lettore in un delirio febbrile, in un ritmo di lettura che è davvero difficile da arginare. Il romanzo è compatto e serrato nella parte centrale quanto sporco, scompigliato nel finale, ma tiene miracolosamente insieme un’enorme massa narrativa (condensata in poco più di 200 pagine, peraltro) e tocca dei picchi di stile notevoli. Un esempio: Maurette mutua da Bolaño quella sintassi che procede per periodi affiancati in modo serrato, elencazioni furiose e con l’impiego di un flusso di coscienza come impazzito, qui volto a costituire una voce unica, un impasto di coscienze:

«E se avessi preso un taxi per O’Hare e un volo per Buenos Aires per fare una sorpresa a tutti e mi avessero dato piangendo baci di amor materno paterno fraterno ferino estivo, piangendo loro e io e mangiando vitel tonné e pionono e pan dulce senza canditi, e bevendo sidro, e fossero venuti tutti i miei amici avvisati da mio fratello, e anche tutta la mia famiglia, tutti, i vivi e i morti, compresi Rom e Camila, e avessimo brindato e fatto la lista delle mie malefatte, […] e fra le risate tutti avessero detto che tipo incredibile Aarón, è unico, davvero unico, ora vive a Chicago, qua non c’è nessuno come lui, io non ho mai conosciuto uno così, giuro, che fortuna aver coinciso con lui nello spazio e nel tempo perché, come ha detto Giordano Bruno, lo spazio e il tempo sono infiniti, che fortuna sia mio figlio fratello amico cugino vicino cognato omonimo compagno di banco conoscente del mio fidanzato insegnante di batteria ex compagno di judo paziente sosia […] »

Gioco metaletterario di specchi e rimandi, labirinto, romanzo che gioca con il tema della metempsicosi, del libero arbitrio e mixa storia sudamericana, statunitense e rumena, perché no, noir e persino un po’ giallo: Il tempo è un fiume è un gioiello di spericolatezza letteraria, grezzo nella sua sfrenatezza ma colmo di talento e momenti altissimi, riusciti. Pablo Maurette è un mago, un grande studioso, forse un pazzo, e senza dubbio è un autore che ha ben chiare le lezioni prima di Borges e di Bolaño poi – e sta cercando di metterle a frutto. A lui l’arduo compito di proseguire.