«Forse la morte era semplicemente il non ripetere più i soliti gesti, rivedere le stesse persone, le stesse cose, gli stessi orizzonti, gli stessi vestiti, le cose stancamente consuete. Forse c’era un altro modo di vivere, un altro luogo».

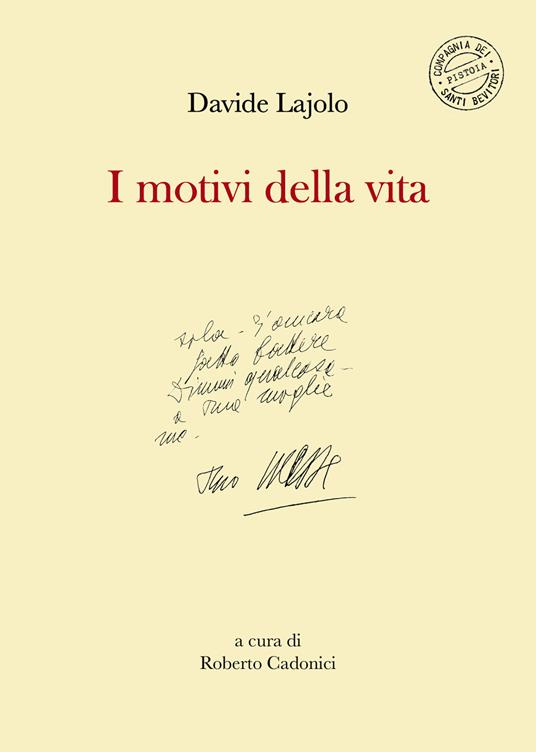

Queste parole appartengono a uno dei personaggi secondari di un’opera firmata da Davide Lajolo (il giornalista, scrittore e politico noto soprattutto per aver indagato la vita e la morte dell’amico Cesare Pavese in Il vizio assurdo): si tratta di settanta cartelle battute a macchina dal titolo I motivi della vita, ritrovate nell’archivio di Mauro Bolognini, pubblicate nel 2022 dalla casa editrice Compagnia dei Santi Bevitori e curate da Roberto Cadonici, che ne ha ricostruito con dovizia di particolari la genesi e la storia.

Nel 1966 il regista di Il bell’Antonio e il produttore Dino De Laurentiis commissionarono a Lajolo il soggetto di un film: l’idea era creare una storia che rievocasse in qualche modo la vita, i sentimenti e i temi di Pavese (o almeno così come lo stesso Lajolo li aveva raccontati tempo prima), ma con protagonista una donna. Da qualche anno, infatti, il cinema italiano contava su una presenza femminile sempre più numerosa, e sull’affermazione delle nuove dive come garanzia di successo, o quantomeno di popolarità presso il grande pubblico. La prescelta, in questo caso, era Silvana Mangano, come racconta lo stesso Lajolo in una lettera, riportata da Roberto Cadonici. Trasformare Pavese in un personaggio cinematografico era (e lo sarebbe tuttora) un’operazione pericolosa, che rischiava di avvalorare le critiche mosse a Il vizio assurdo solo sei anni prima, ossia aver troppo romanzato la vita e la morte dello scrittore piemontese, suicidatosi il 27 agosto del 1950. In realtà il tentativo letterario di Lajolo fu molto più complesso e affascinante di ciò che molti credettero: il libro non aveva tanto lo scopo di ricostruire fedelmente l’esistenza di Cesare Pavese (seppure non si sottrae mai alla inevitabile missione ontologica di qualsiasi biografia), quanto far luce sulle ombre che lo avevano accompagnato tutta la vita, sugli snodi che avevano contribuito a delinearne il carattere, le idee, le fragilità. Il vizio assurdo (accolto fin da subito da un certo successo) sembrava quasi far dimenticare che a raccontare tutto ciò era stato lo stesso Pavese con una precisione quasi maniacale in Il mestiere di vivere. O meglio, l’opera di Lajolo permetteva al pubblico di osservare l’intera vicenda attraverso gli occhi di chi lo aveva conosciuto, senza però doversi confrontare con il dolore sfrontato, le contraddizioni, l’indulgenza, o al contrario, l’eccesso di autocritica, che inevitabilmente gli appunti personali di Pavese custodivano. E infine forniva ai lettori una motivazione a un gesto che per nostra colpevole natura appare sempre improvviso e inspiegabile. Il soggetto commissionato da De Laurentiis («Tu hai scritto un bel libro su Pavese, mi serve un Pavese donna») nasce sulla scia del successo della biografia e, proprio per questo, deve fare i conti fin dall’inizio con una serie di problemi: è davvero possibile condensare la personalità di Pavese in un personaggio femminile? Ed è possibile trasformare uno scrittore complesso e profondo come lui in un archetipo del dolore? Lajolo stesso comprende le difficoltà e le insidie del progetto, e perciò si rifugia in un’altra scrittrice che in molti, erroneamente, avvicinano a Pavese, a causa dell’epilogo comune:

«Poi mi viene in mente un romanzo della Woolf, che avevo letto anni addietro: Gita al faro. Ecco si può partire da lì. Pavese non c’entra, la Woolf aveva un’altra psicologia, ma per fare protagonista una donna è l’ideale».

In realtà, come spiega Roberto Cadonici nella postfazione, Lajolo si confonde: la storia da cui trae ispirazione non è Gita al faro ma Mrs Dalloway.

Chi sono, dunque, i personaggi di I motivi della vita? La protagonista è Vittoria (chiamata signora Vittoria proprio sul modello di Mrs Dalloway), una donna bellissima e colta, appassionata di libri e sposata con Carlo, un uomo pragmatico e razionale, che non ama, ma con cui resta per quieto vivere e un certo senso di agiatezza sociale. Nonostante i sentimenti per un altro, Alberto, e una relazione passionale con Augusto, sceglie comunque il suo matrimonio, consapevole che neppure l’amore autentico (né tantomeno la passione) potrebbe donarle la serenità che ha sempre cercato. L’intera storia si svolge nell’arco di un solo giorno, in cui si mescolano ricordi, impressioni e dettagli, come nello stile della Woolf: e si conclude con il suicidio della protagonista, mentre fuori i suoi uomini e il mondo intero (o almeno il piccolo mondo di Vittoria) si ritrovano alla serata mondana di un premio letterario. Non sappiamo realmente come andrà a finire perché siamo esclusi dalla visione della tragedia: possiamo solo assistere ai suoi ultimi gesti, come fossero un rito chiarificatore: le pasticche ingoiate con un sorso d’acqua, il guardarsi davanti allo specchio, per poi spogliarsi ed entrare nella vasca piena d’acqua. Il triangolo amoroso, così come tutta la vicenda, è una scusa per parlare di altro: come in molti romanzi della Woolf, anche qui ogni gesto è solo un passo inesorabile verso la fine. E ogni personaggio porta con sé solo la tensione di un vuoto. Il grande tema è però la morte, e si comincia a intravedere l’ombra di Pavese.

Consapevole di non poter costruire una protagonista femminile sulla falsariga del suo amico, Lajolo sceglie di disperderlo lungo tutta la storia. Ci sono tracce dello scrittore piemontese più o meno evidenti, in ogni personaggio: da Vittoria, figura apparentemente distante dai tratti pavesiani (anzi, forse più simile alle donne da lui amate), ma che alla fine ne condivide l’infelicità e la «certezza dell’epilogo», alla zia di Vittoria, morta anch’essa suicida anni prima e ricordata spesso durante la giornata:

«La zia era davvero vissuta come vive un albero che non conosce e non si ricorda del vento che lo scuote, del sole che lo incendia, come un lucido sasso, che il mare lambisce in un giorno senza lasciare impronta. Vittoria aveva invece dentro di sé la paura dell’angoscia».

Cosa resta di questo lavoro di Lajolo, abbozzato e mai realizzato? Il tentativo (seppur non riuscito del tutto) di mostrare che il dolore ha un volto unico e conosce gli stessi gesti. Al cinema le donne erano spesso protagoniste silenziose, vittime dell’infelicità degli uomini: mostrare una protagonista, artefice delle sue scelte e del suo dolore, significava confrontarsi con l’idea che la sofferenza non era la conseguenza delle azioni degli uomini. Ciò che manca è, in realtà, quello che era stato chiesto, ossia costruire un personaggio femminile che potesse racchiudere in sé il «vizio assurdo». Lajolo, consapevole che ogni vita ha una sua storia, e che le ombre di Cesare Pavese possono essere indagate e isolate ma non trasformate in un canone assoluto e riproducibile, sceglie una strada comoda (almeno per il pubblico), ma forse poco coraggiosa.