Nel conflitto tra intimità e isolamento, vince il secondo: una resa di fronte a un tempo e a uno spazio che non riusciamo a considerare nostri e William Shatner baciava da dio (66thand2nd, 2025) ne è la diagnosi collettiva. La precarietà del presente, dei modelli delle generazioni che ci hanno preceduto, sul lavoro e negli affetti, sono inadatti alle nostre aspirazioni ma sono tanto potenti da trasporre l’inadeguatezza sui nostri desideri, scollegandoci sempre di più dal mondo – e da noi stessi – e lasciandoci in balia degli eventi, senza strumenti per affrontare la realtà. Infatti, la visione di Roma che ci offre Patriarca è vibrante e caotica, intrisa di un’ironia che strumento non è ma che appare l’unico modo per almeno contestare questa bolla di disillusione e disperazione profonda.

Abbandonare codici vecchi, ma introiettati, e abbracciarne di nuovi – la morte di un genitore da un lato, la nascita di una nuova relazione dall’altro – comportano un terremoto emotivo che rende necessario ristrutturare l’identità e l’orientamento all’interno di un mondo, soprattutto virtuale, che ci sovrasta e che si realizza al di fuori dal tempo. Siamo di fronte a un protagonista, Dario, già adulto, con un matrimonio alle spalle, che, però, deve rivivere e riaffermarsi all’interno di un necessario passaggio allo step successivo dell’essere, appunto, adulti. Per poterlo fare, l’esistenza sembra quasi prendere la rincorsa, come se fosse necessario invertire, almeno per un attimo, il corso naturale delle cose, una sorta di involuzione alla Benjamin Button, tornando a condividere la casa con un coinquilino, ad affrontare improbabili risse, a innamorarsi. Lo stato di transito, dunque, ma con una nuova dimensione: quella della tecnologia con la sua sovrastimolazione collettiva («Si trovava già dall’altra parte, la parte della condanna. La distrazione, l’inferno degli stimoli»): ogni cosa si mescola, all’interno di territori incomprensibili, come nella testa degli stanchi e dei vecchi, come nel vortice preciso e tormentato che tanto mi ricorda Pulsar (Il Saggiatore, 2024) di Aldo Nove.

All’interno di questo meticoloso e infallibile stato di transito, quel che ci ricorda Patriarca è che siamo soli anche nell’intimità con qualcun altro. William Shatner baciava da dio esplora, infatti, l’incompatibilità e incomprensione generazionale: Dario, appartenente alla Generazione X, cresciuto in un’epoca dominata da linguaggi strutturalisti e riferimenti culturali complessi («Mi sono formato in un’epoca di transizione fissata coi linguaggi criptofascinosi, al bagliore degli ultimi fuochi strutturalisti») e Bianca, una Millennial, che vive in un mondo permeato da anglicismi e immediatezza digitale. E mentre Dario si rifugia nel vocabolario Treccani, simbolo di una ricerca di stabilità e ordine («Sei un occhio con un buon dizionario»), Bianca si affida a oroscopi e fasi lunari: entrambi rappresentanti di generazioni diverse ma allo stesso modo in cerca di significati in un mondo fluido e incerto, in una realtà in cui l’insondabilità di una morte attesa si fonde con l’incomprensibilità di un amore insperato e irreparabile, il cui intreccio richiama le suggestive danze macabre del miglior Tiziano Sclavi in Dellamorte Dellamore (Camunia, 1991), ma anche le atmosfere cupe e innervate del più recente Volevamo magia (Matteo Quaglia, nottetempo, 2025). L’amore, la morte, la tecnologia: tutte facce dello stesso squilibrio, del proprio essersi smarriti.

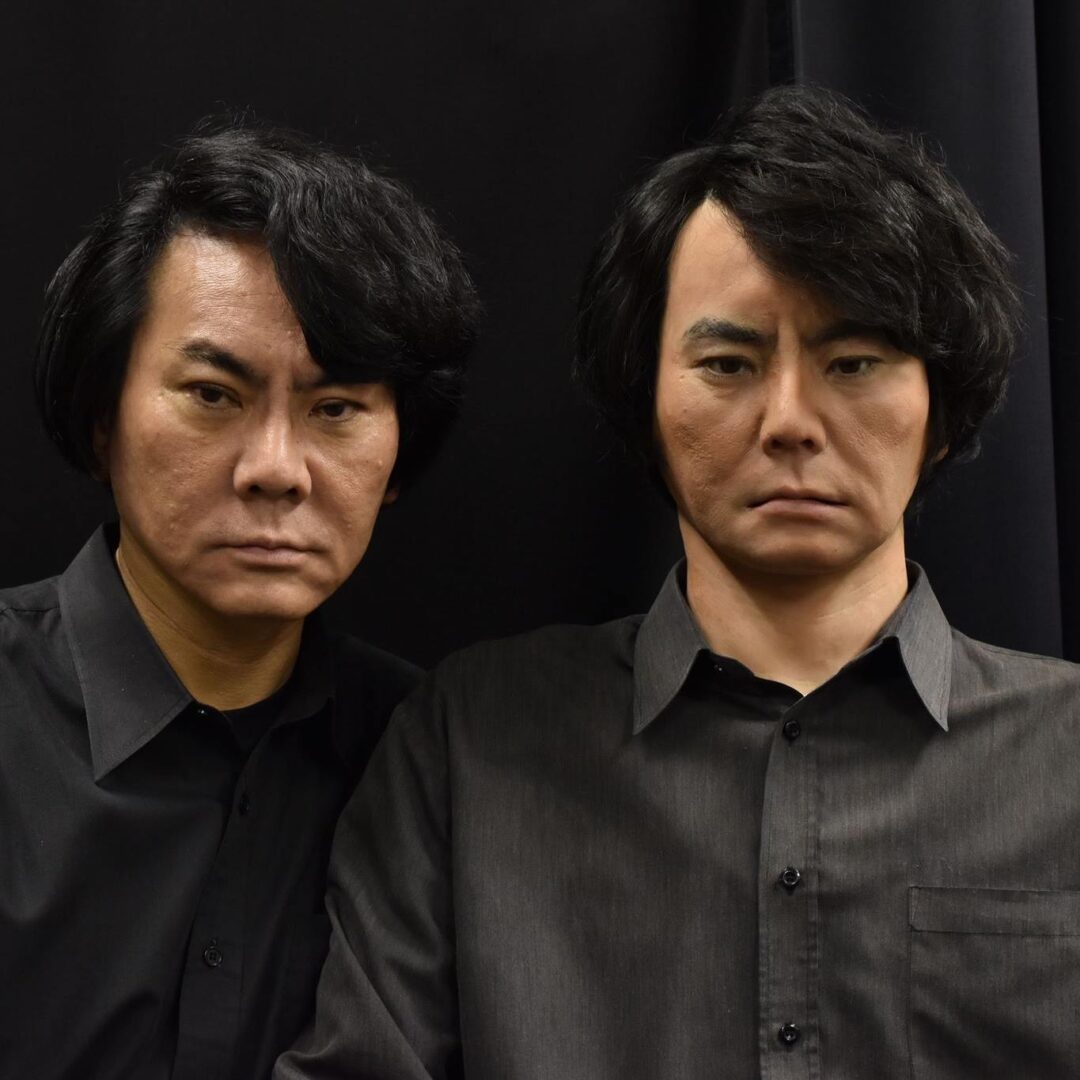

Questo è quel che caratterizza l’epoca post-televisiva e post-internet, in cui l’ascesa dell’IA sta ridefinendo i confini della realtà («La capacità di danno si misura su quanto tu sei capace di pensare la macchina e la macchina rimane incapace di pensare te»). Il protagonista, infatti, si trova ad agire a ruoli totalmente ribaltati, costretto a interpretare un’intelligenza artificiale tra le intelligenze artificiali per non farsi scoprire umano, spingendoci a interrogarci sul confine sempre più labile tra umano e non («Un giorno gli esseri umani sostituiranno le macchine, perfino le Intelligenze Artificiali. […] Le macchine dovrebbero temerci: siamo inaffidabili»). Questo ribaltamento del rapporto tra uomo e macchina richiama temi presenti nel densissimo saggio Come costruire un essere umano (Hiroshi Ishiguro, Wudz, 2024), dove le mutazioni culturali e tecnologiche dell’era digitale sono al centro della narrazione. Ecco che anche il lavoro di Dario diventa un paradosso: chi è più artificiale, lui che si finge IA o la società che ormai comunica e ragiona attraverso il filtro degli algoritmi? Questo tema, più che fantascientifico, è profondamente esistenziale e ci invita a riflettere sulla nostra identità nell’era digitale e su cosa significhi, oggi, essere umani, all’interno di reti che non sono più sociali, né geografiche, ma capaci di sfuggire alla condanna dello scorrere lineare del tempo grazie a connessioni ultraveloci («La città distesa lì davanti veniva tenuta assieme da connessioni a 30, 100, 300 megabit (quando andava bene), il resto era Storia in caduta libera e Cronaca disassemblata»).

E se «la memoria è la più comoda delle scappatoie», se «quando ti spingi verso l’Altro per sfuggire alla tua disperazione finisci immancabilmente per trovare la disperazione dell’Altro», se «la vita è tragica ma la televisione se ne infischia», allora tanto vale rifugiarsi nelle distrazioni, scemità di epoche scolorite, ma fenomeni culturali di grande rilevanza, simboli di innovazione e sfida alle convenzioni di una generazione ancora qui eppure già passata, la Gen X a cui il protagonista appartiene, a Star Trek e al suo Capitano Kirk portato in scena proprio dal William Shatner del titolo la cui scelta suggerisce un parallelismo tra l’esplorazione spaziale e quella interiore dei personaggi, tutti soli nell’universo e alla ricerca di nuovi mondi e nuove possibilità. Ma la fascinazione per Shatner è anche il segno di una nostalgia per un tempo in cui la tecnologia sembrava ancora offrire risposte, anziché moltiplicare le incertezze. Dario, in questo senso, incarna il paradosso della sua generazione: cresciuto in un’epoca in cui il sapere sembrava ancora una mappa stabile, si ritrova a navigare un mondo in cui la conoscenza si sgretola in stimoli effimeri.

Lo stile di Patriarca è caratterizzato da un linguaggio tagliente e un’ironia sottile, la sua prosa scava nelle inquietudini del presente, offrendo al lettore una lente d’ingrandimento sulle contraddizioni e le complessità della società contemporanea. Con William Shatner baciava da dio, l’autore ci regala un’opera capace di contenere dalla commedia brillante alla riflessione malinconica, dalla satira sociale alla dimensione quasi onirica, dimostrandoci, ancora una volta, una rara capacità nel mescolare cultura alta e bassa, creando un’opera che si nutre di riferimenti eruditi senza perdere ritmo e immediatezza. Questo è un romanzo che, come il bacio di Shatner, sa essere al tempo stesso surreale, iconico e inaspettatamente toccante, capace di lasciar addosso il sapore di un’epoca che forse non esiste più, ma di cui continuiamo a cercare il significato.

Foto in copertina: Giancarlo Pediconi, Roma e altrove su Artbooms.com