Misteriosa e peregrina è la strada che percorrono certi testi prima di vedere la luce ed arrivare ai loro lettori: siamo nel 1972 e Giovanni Testori, forte di più di dieci anni di amicizia e di avventure lavorative con Luchino Visconti, imbastisce una biografia, tanto oggettiva quanto personale, del grande regista. A seguito di un’irrimediabile rottura durante la lavorazione di Ludwig – si tratta probabilmente di un ruolo non concesso ad Alain Toubas, ne fa menzione anche Miro Silvera nel suo Mostri sacri (Fve, 2022) –, Testori afferma pubblicamente di aver distrutto il manoscritto. Vero, falso? Il dubbio è rimasto fino a poco tempo fa. Oggi, Luchino è un testo edito, pubblicato da Feltrinelli, come tutta l’opera di Testori, arricchito da un immenso apparato critico curato da Giovanni Agosti.

Luchino, un titolo semplice, rigoroso, totalizzante eppure – se ne ha la netta percezione leggendolo – intimo e personale: il nome di Visconti riecheggia ossessivamente, sostituito dal cognome solo per evitare troppe ripetizioni ed ha una portata emotiva forte, nella critica e nell’elogio. Tratteggiato con cura e poi rivisto. Nitido a tratti e poi offuscato. Il Luchino di Testori appare e scompare tra il pubblico e il privato, si immerge nel lavoro per sfuggire al vuoto. È un’anima inquieta e geniale. Per rendere il suo ritratto il più dinamico possibile, il drammaturgo si muove con sicurezza e sapienza nel tempo, nel vissuto, nelle abitudini e nelle abitazioni del regista facendosi forte di simboli che, da emblemi della milanesità, diventano allegorie degli stati dell’essere. La nebbia di Milano, ma anche quella del lago di Como e di Cernobbio specialmente, quella che Luchino ha interiorizzato crescendo tra Villa Erba e il palazzo a San Babila, diventano costante della sua ombrosità, della solitudine di cui si circonda nelle quiete sere romane e in cui la Villa sulla Salaria non ospita più feste sfarzose, ma si trasforma in buen ritiro dove ripensare all’infanzia e alla madre scomparsa prematuramente nel 1939. Una perdita importante per Visconti che, tra rabbia e nostalgia, riaffiorerà in ritratti di madri prima tremende e disperate (Rocco e i suoi fratelli, La caduta degli dei), poi eteree e ultraterrene (Morte a Venezia e Gruppo di famiglia in un interno).

Quello della morte, Testori ne conviene, è un cardine centrale della poetica viscontiana (o luchiniana), che affonda le sue radici addirittura nel giorno della nascita di Luchino, il 2 novembre. Egli stesso più volte ha affermato di riconoscere in quella coincidenza una peculiarità importante della sua arte: il legame con la morte che non è solo «nostra sorella morte corporale», ma anche quella della morale, delle idee, della libertà e dei diritti. Si scivola così, dolcemente, dal privato al pubblico, dalla famiglia al lavoro dove la parola chiave è fatica e dunque anche dedizione e, per dimostrarsi superiori, anche alla provocazione. Testori si sofferma brevemente sul celeberrimo caso dell’Arialda, il suo dramma messo in scena da Visconti prima all’Eliseo di Roma e poi al Teatro Nuovo di Milano dove, dopo una sola replica, nel 1961, venne tolto dal cartellone e censurato per volere del giudice Carmelo Spagnuolo che, già l’anno precedente aveva usato lo stesso trattamento a Rocco e i suoi fratelli. Si chiede se in Luchino ci fosse più rabbia, o soddisfazione, una soddisfazione dettata dalla consapevolezza di aver smosso la coscienza pubblica, di essere stato scomodo, di aver osato a tal punto da superare il limite. Ed è ecco che, proprio parlando di esagerazione l’autore della biografia arriva al cuore della sua riflessione artistica su Visconti: la saturazione, la nausea, l’ossessione.

«Personaggi, trame, situazioni, siano esse di natura personale e familiare, o siano esse di natura politica e sociale, una volta nelle mani di Luchino sembrano gonfiarsi come le vene nel momento in cui l’addetto (o l’addetta) ci lega il braccio per prepararci all’endovena, come un corpo o una cellula che fisicamente s’ingravidano di sé; o come una bocca in cui l’ingordigia abbia accumulato troppo cibo in una volta sola».

L’eccesso di Visconti, il suo gonfiare vicende e personaggi è una tattica per poter arrivare a vederli dall’esterno, senza alcuna compartecipazione emotiva, per poter arrivare ad una critica radicale e decisa. Vista da un’altra angolazione l’ossessività del regista sta anche nella ricerca della perfezione, è qualcosa che spesso si sente ripetere riflettendo sull’opera viscontiana, una definizione che Testori non condivide: «Non è perfezione, è ricerca di pienezza che si ribalta in vuoto». Come Visconti acquistava mobili, opere, tele per riempire le sue case – e non secondariamente sperperare il denaro che non voleva avere –, allo stesso modo riempiva la sua arte di dettagli, accortezze, elementi, esteticamente dirompenti, per mettere in evidenza un vuoto latente e dilagante che travolge i suoi personaggi e le loro vite.

Ossimori e dicotomie che si rincorrono instancabilmente fino a minare una vita si sostiene in bilico su contraddizioni mobili e qualificanti: pieni e vuoti, lavoro e morte, carnefice e preda, nobiltà e comunismo. Testori si chiede dunque quali siano i non detti, i sentimenti e bisogni inespressi del suo Luchino (per due volte si rivolge all’amico chiamandolo «Luchino mio»), mentore eterno per gli autori che ha scoperto, diavolo iracondo, ma anche paziente, sulla scena, mitologico e ardito Fetonte. Molteplici sarebbero le risposte possibili, chiuse nel silenzio infrangibile delle quiete sere romane, dove il crepuscolo rossastro viene coperto dalla nebbia milanese dalla cui coltre emerge uno sguardo penetrante, volto benevolmente alle dolcezze del passato e ardentemente al lavoro dell’indomani.

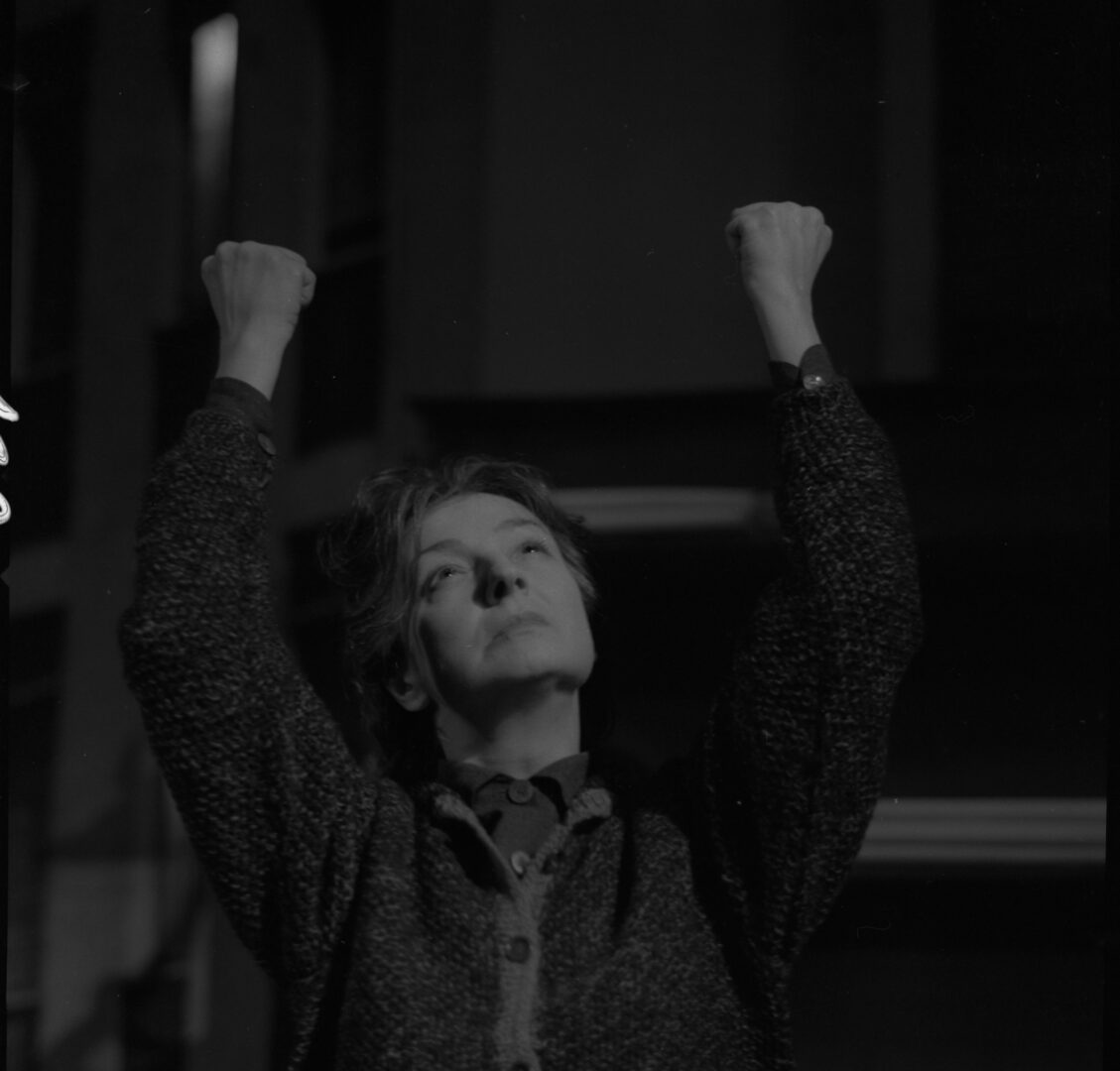

Foto: Pasquale De Antonis