«Tutto ciò che so della realtà,

è questo: che il dolore è immorale»

(Anna Maria Ortese, In sonno e in veglia, Adelphi 1987)

«Whacher è quello che era.

Osservava Dio e gli uomini, il vento della brughiera e la vasta notte.

Osservava gli occhi, le stelle, il tempo atmosferico,

il dentro e il fuori»

(Anne Carson, Vetro, Ironia e Dio, Crocetti 2023)

«Dopo tutto, i libri sono fantasmi. Il corpo dell’autore è invisibile, ma la parola scritta ci permette di entrare in comunione con i morti. Tutti i lettori sono posseduti da fantasmi. E un volta che abbiamo terminato e digerito i libri, quei fantasmi vivono in noi, non solo nei pensieri della veglia, ma a volte anche nei sogni, in quelle finzioni notturne che tutti noi creiamo. »

(Siri Hustevdt, Madri, Padri e altri, Einaudi 2023)

Tra tutte le letture di Tess dei d’Urberville, protagonista dell’omonimo romanzo di Thomas Hardy – pubblicato per la prima volta a puntate nel 1891 e appena riproposto da Rizzoli nella magnifica traduzione di Monica Pareschi – mi colpisce il saluto di Anna Maria Ortese, vero e proprio epitaffio, in cui la scrittrice riesce a condensare il tragico destino di una figura femminile indimenticabile, “una donna pura”, come l’ha definita Hardy nel sottotitolo.

«Riposa, cara Tess dei d’Urberville, nella brughiera delle tue scoperte disperate. A te il sonno della giustizia terrestre, e il sonno – consolato dalla tua fraternità – ai Fagiani morenti.» (il corsivo è mio, nda)

A un’amante della letteratura angloamericana, in particolare modo del diciannovesimo secolo, quale è stata Ortese, scrittrice visionaria che si è spesa a difendere gli Ultimi contro tutte le dominazioni, la storia di Tess dei Urberville non poteva che imprimersi nella mente, divenire un fantasma che aleggia nei suoi libri, anche laddove non viene citata espressamente – come ne L’Iguana, dove la sventurata creatura, nelle sue innumerevoli apparizioni e trasfigurazioni, sembrerebbe evocare anche la Tess «nominata sorvegliante, nutrice, infermiera, medico e amica» di una comunità di polli e relegata a vivere in una «bicocca col tetto di paglia». Non stupisce, inoltre, che Ortese metta al centro dell’attenzione il paesaggio della brughiera da cui Tess proviene, immortalandolo in un’istantanea perfetta, «la brughiera delle scoperte disperate».

Hardy stesso trasforma la brughiera in un’entità quasi umana, rendendola autonoma, alla stregua di un personaggio. In un articolo su Tess dei Urberville apparso dieci anni fa sul Corriere della Sera Pietro Citati si soffermava a lungo a descrivere la brughiera, definendola una «stagione indeterminata», «sempre fosca e cupa»: «come accade a persone vissute a lungo e isolate, un senso di solitudine pareva emanare dal volto della brughiera, che faceva pensare a tragiche possibilità» (Metafisica della brughiera dove gli uomini sono fantasmi, 26 aprile 2014).

D’altra parte, e non a caso, è in questo luogo così suggestivo da assurgere a simbolo, che si muovono insieme a Tess altri fantasmi, altre sorelle – Jane Eyre e Catherine Linton, per esempio.

La brughiera è il luogo delle scoperte disperate: del resto Tess dei d’Urbeville si può considerare una sorta di romanzo di formazione, in cui le scoperte determinano passaggi fondamentali, come quello da Fanciulla, che dà il titolo alla prima fase, al Non più fanciulla della seconda; romanzo di educazione sentimentale (e sociale) a rovescio secondo la società vittoriana, e per questo condannato all’epilogo tragico della settima e ultima fase, Compimento, annunciato sin dall’inizio da una serie di dettagli premonitori, coincidenze e avvenimenti fatali. Oltre a essere sventurata, Tess è per i costumi del tempo scandalosa, come l’ha giustamente definita Monica Pareschi nel testo che accompagna la sua traduzione; e per questo è scandaloso l’aggettivo «puro» con cui Hardy si riferisce alla sua eroina, suscitando, insieme alla storia che racconta, un gran dibattito, una vera e propria querelle, che non ne ostacola tuttavia il notevole successo critico e commerciale. E comunque al «Lettore troppo delicato, che non sopporta veder scritto quello che al giorno d’oggi chiunque pensa e senta» Hardy ricorda, nella nota esplicativa alla prima edizione, una vecchia massima di San Gerolamo che recita che «se la verità disvela un’offesa, è meglio un’offesa disvelata di una verità nascosta».

La sventura che Tess condivide con molte altre eroine della letteratura dell’Ottocento, non ha però origine, come si potrebbe pensare, da una condotta che l’epoca giudicava immorale, bensì dall’immorale desiderio dei genitori di scavalcare, tramite lei, la classe sociale di appartenenza, nonché dal semplice fatto di essere donna, com’è evidenziato dal titolo della quinta fase, La donna paga: non “una donna”, ma quella donna, Tess, che tuttavia Hardy sostituisce con il nome comune a indicare l’appartenenza a una categoria sventurata per definizione.

Il romanzo si apre con il padre di Tess, John Durbeyfield, che sta tornando a piedi da Shaston a Marlott, il paesino in cui abita nella valle di Blakemore, o Blackmoor (in cui la doppia dicitura sembrerebbe giocare con le parole “più nero” e “nera brughiera”) per poi tornare a casa in carrozza appena qualche pagina dopo. A determinare il cambio di mezzo di trasporto, peraltro inusuale per un carrettiere ubriacone quale era il padre di Tess, è la scoperta, grazie all’incontro con il reverendo appassionato di storia, di una discendenza nobile: il cognome Durbeyfield risulterebbe essere una storpiatura dell’antico d’Urberville (dove il passaggio dal field a ville meriterebbe di per sé una riflessione). È a Durbeyfield dunque che si riferisce il «povero nome ferito» citato nel passo di Shakespeare posto in esergo al romanzo e tratto da I due gentiluomini di Verona (allusione antifrastica al libertino Alec d’Urberville e l’idealista Angel Clare, entrambi responsabili della rovina di Tess?) Ma come mai Hardy, anziché una tragedia, sceglie di citare una commedia? Perché è lo spirito della commedia a pervadere le prime pagine del romanzo, come dimostra questo divertente dialogo tra il padre e il reverendo:

«Insomma, dov’è che abitiamo noi d’Urberville?»

«Non abitate da nessuna parte. Siete estinti … almeno come famiglia gentilizia.»

«Che disdetta!»

«Sì… la linea maschile si è estinta: così dicono, mentendo, le cronache famigliari… vale a dire morta e sepolta.»

«E dove siamo sotterrati?»

«A Kingsbere-sub-Greenhill: file e file di voi dentro le cripte, con effigi sotto volte di marmo Purberck.»

«E dove sono le residenze di famiglia e le nostre proprietà terriere?»

«Non ne avete.»

«No? Manco un po’ di terra?»

Tuttavia il riso, dal retrogusto già grottesco, ben presto si trasforma in amaro: «Il declino di Durbeyfield, mentre faceva quell’annuncio [la scoperta del nobile lignaggio], si compì del tutto, e lui finì lungo disteso sull’erba tra le margherite». È interessante notare, anche per apprezzare ulteriormente la nuova traduzione firmata da Pareschi, come nella precedente traduzione non compaia, e neppure si alluda, al “declino di Durbeyfield” con cui, invece, la traduttrice ha reso l’inglese declining, mantenendo vivo quel doppio senso con cui Hardy si è divertito a giocare: «And as he made the announcement, Durbeyfield, declining from his sitting position, luxuriosly stretched himself out upon the bank among the daisies». Se infatti nella lingua inglese declining indica, da una parte, il passaggio da una “sitting position” a una sdraiata, o meglio, “stravaccata” come l’ebbrezza di Durbeyfield e l’aggettivo luxuriosly lasciano immaginare, dall’altra rimanda al suo senso figurato, ovvero al passaggio da una situazione sociale elevata a una degradata.

La scelta di servirsi di una carrozza non allude soltanto all’azzardo del salto di classe, ma a quella contrapposizione, come ha ben osservato Remo Ceserani, «tra due modi di movimento e trasporto degli esseri umani, espressa da una parte dai verbi inglese to walk, o to wander […] e dall’altra parte dai verbi to ride e to drive» (in Tre saggi su Thomas Hardy, Bulzoni 2010); contrapposizione che a sua volta rimanda alla dicotomia tra un mondo rurale antico, in estinzione, rappresentato dall’immaginario territorio del Wessex (travestimento del reale Dorset) in cui è ambientato il romanzo – e non solo questo romanzo – e il mondo industrializzato moderno rappresentato, ancora più che dalla carrozza, dalle macchine a vapore: la trebbiatrice e il treno. In Tess, ci fa notare Ceserani, quasi tutti i personaggi vanno a piedi: addirittura tre romanzi su quattro di Hardy si aprono con personaggi che vanno a piedi. Se poi si aggiunge che in Tess incombe una leggendaria maledizione che ha come protagonista una carrozza, il gioco è fatto. Quando Tess, come il padre, «accetta di farsi trasportare da un veicolo, questo sistematicamente, si trasforma in uno strumento negativo del destino». Basta pensare alla corsa sul calesse guidato da Alec d’Urbervilles, folle discesa, al pari del declino del padre, che la conduce alla rovina. Ma ancora prima di questo episodio, Tess intraprende un viaggio in compagnia del fratellino Abraham per sostituire il padre al lavoro. Sebbene il carretto non sia ancora il calesse raffinato di Alec, rimane pur sempre un mezzo di trasporto che inciderà negativamente sulla sua vita. Durante questo viaggio, infatti, Tess scoprirà per la prima volta il dolore, «l’orribile verità», prima in modo astratto, in una sorta dialogo sopra i massimi sistemi con il fratello, e poi, concretamente, di fronte al cavallo morente. È allora che contemplando il cielo insieme al fratello, Tess paragona le stelle alle mele su un albero, «la maggior parte sane e lucenti, ma alcune di esse bacate», e quando lui le domanda in quale di queste stelle abitino gli esseri umani, Tess senza esitare risponde «su una bacata».

Questa consapevolezza anticipa una delle scene più crude del libro, insieme a quella più celebre dei fagiani morenti citata da Ortese. Tess, caduta in un sonno profondo, e lasciate andare le briglie, viene svegliata di soprassalto da un lamento sordo: «la stanga appuntita aveva infilzato il petto dello sventurato Prince come una spada, e dalla ferita il sangue fluiva via con la vita, riversandosi per la strada con un sibilo». Con crudo realismo la descrizione della morte del cavallo prosegue per un’altra pagina, e un’altra pagina ancora verrà dedicata alla tumulazione del cavallo, dove tutti manifesteranno la loro commozione tranne Tess: «Il suo viso era asciutto e pallido, come se vedesse in sé stessa un’assassina». La pozza di sangue – come accadrà con la cruda scena che descrive l’uccisione del maiale in Jude l’Oscuro – anticipa il delitto di cui Tess si macchierà verso la fine del libro.

(Anche nel passo di Ortese scelto per iniziare a parlare di Tess il saluto si estende a un cavallo, «L’Antico Cavallo tremante in una strada del Sud». Ortese si riferisce alla storia di un cavallo pieno di piaghe che trascina un carretto e a cui il padrone sputa negli occhi in segno di disprezzo. Coincidenze? Forse Ortese ha in mente, più che Tess, la storia di Nietzsche e del cavallo, che racconta di quando a Torino il filosofo tedesco, colpito dalla ferocia di un cocchiere verso il proprio cavallo, si gettò, piangendo, al collo dell’animale – episodio su cui tra l’altro nel 2011 il regista Béla Tarr ha girato un bellissimo film, Il cavallo di Torino. Certo è che quando Ortese chiude la riflessione esprimendo la sua contentezza sulla scomparsa di «carri e carrette e carrozze» e degli stessi cavalli, augurandosi in questo modo di eliminare alla radice il dolore, tutto sembra tenersi magicamente. Forse, allora, più che coincidenze si tratta di echi. Fantasmi.)

Di stelle, e dunque di destino, si continuerà a parlare ancora nel romanzo. La contemplazione del cielo offre all’anima di Tess la possibilità di uscire dal proprio corpo, dalla prigionia del proprio corpo (anima-corpo, antico-moderno, compagna-città, uomo-macchina, donna-uomo: tutte dicotomie del moderno). Tess ne parla al lattaio presso cui lavora, spiegando che per sentire le anime uscire basta «sdraiarsi sull’erba di notte e guardare dritto in cielo qualche grossa stella lucente; e mentre fissi la mente su quella, dopo un po’ scopri di essere lontano centinaia e centinaia di miglia dal tuo corpo, e ti sembra di non averne affatto bisogno».

Se nella contemplazione delle stelle c’è ancora la speranza di una via fuga, o quantomeno di armonia con l’universo – più ci si avvicina alla fine del romanzo più questa possibilità (strategia) sfuma, tant’è che a un certo punto l’unico modo per Tess di contemplarle le verrà offerto dal riflesso nelle pozzanghere: «le creature più vaste dell’universo rispecchiate in acque così meschine» – commenta.

Lo stesso accade per il discorso dell’uscita dell’anima dal corpo: se durante il dialogo con il lattaio Tess parla di una separazione che allevia l’anima spogliandola dei legami carnali, verso la fine questa separazione diventerà una vera e propria dissociazione: «lo spirito della sua Tess di un tempo aveva smesso di riconoscere il corpo che lui aveva davanti come proprio, lasciando che andasse alla deriva, come un cadavere trasportato dalla corrente, in una direzione dissociata dalla sua volontà di vivere». Ecco che ritorna Shakespeare, ma lo Shakeaspeare tragico, già annunciato a metà romanzo con la ripresa di un passo di Romeo e Giulietta, e che qui ritorna con una immagine che sembrerebbe alludere a Ofelia, forse addirittura un’ecfrasi del quadro del preraffaellita John Everett Millais. (Leggendo il romanzo, tra l’altro, si ha continuamente la sensazione, di essere circondati da rimandi pittorici).

«La sofferenza di Tess», puntualizza Pareschi, «è sì causata dal Fato, ma anche da dinamiche e relazioni di potere legate al genere, alla classe, al determinismo costitutivo dei rapporti sociali». Tess sconta non solo le colpe dei genitori, che si pensa ricadano sui figli, ma anche il suo essere donna. Ma cosa “paga” la donna? Le colpe dei genitori che alle loro ambizioni l’hanno sacrificata e spinta a rivendicare il proprio nome gettandola così nelle braccia di Alec? Oppure di essere lei stessa salita sul calesse del suo carnefice? O ancora di non essere riuscita a scappare dal bosco incantato del Chase (letteralmente “caccia”) dove si è consumato il suo stupro e di aver battezzato il frutto di questo peccato nonché avergli poi dato una degna sepoltura? O addirittura di aver confessato tutto questo, la verità, ingenuamente (o meglio puramente) ad Angel Clare la prima notte di nozze?

«Come potevo sapere?», dice Tess per difendersi al rimprovero della madre. «Ero una bambina quando ho lasciato questa casa quattro mesi fa. Perché non mi hai messa in guardia? Le signore bennate sanno come difendersi perché leggono romanzi che parlano di questi inganni; ma io non ho avuto la possibilità di imparare dai libri, e tu non mi hai aiutata!»

Oltre al suo esser donna, Tess paga il suo essere una donna pura, che è poi ciò che la rende un personaggio tragico, l’unico personaggio tragico del romanzo, come suggerisce Emanuele Trevi nell’introduzione: «È come vedere Ifigenia e Antigone camminare sui sentieri e faticare nei campi di un mondo rurale inglese che ha perso ogni fascino arcaico, è ormai solo una fabbrica a cielo aperto dominata dalle leggi sordide e inumane del profitto», ovvero quello che nel libro viene chiamato «il dolore della modernità».

Immobile, sotto l’immenso agrifoglio, Tess sente il fischio del treno e «quei pochi minuti a contatto con il turbinio del progresso materiale» le rimangono impressi nella mente. Di fronte al «dolore della modernità», come lo chiama Hardy, e più in generale di fronte al male di vivere su una stella bacata, l’unico antidoto è la compassione, quella fraternità invocata da Ortese nel suo struggente saluto.

Riposa, cara Tess.

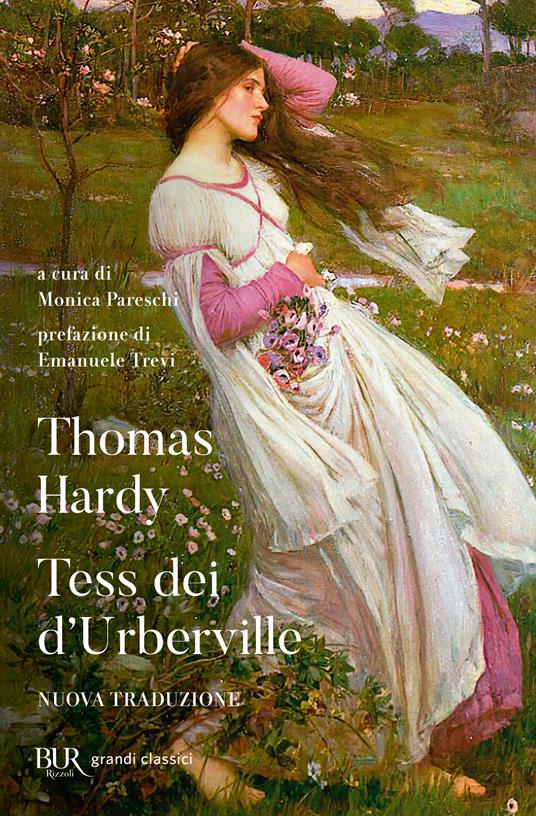

Immagine di copertina: Bozzetto di Antonio Rovescalli per l’atto III di Tess, del 1906.

(coll. Archivio Storico Ricordi), da Wikipedia