Negli ultimi anni il mondo della montagna sta vivendo un’esplosione di popolarità. Arrampicata, scialpinismo e tutti (o quasi) gli sport che possono definirsi “outdoor” hanno visto crescere il numero dei partecipanti e delle interazioni sui social. Se prima erano attività di margine, praticate da pochi appassionati che si riunivano in cantine attrezzate in modo artigianale, ora enormi palestre d’arrampicata sorgono in tutte le principali città, piene di persone di varia provenienza.

Questa attenzione ha per me, vecchio praticante, molte controindicazioni, legate soprattutto alla perdita di uno spazio altro rispetto alle dinamiche prevalenti nella società contemporanea. Ha però anche delle ricadute positive. Tra queste, la possibilità che scrittori non specialisti come Orso Tosco s’interessino al tema.

Tendo a sospettare degli alpinisti che scrivono libri (generalmente senza averne mai letti prima) e degli scrittori che parlano di montagna (troppo spesso trattandola per stereotipi), ma negli ultimi mesi sono usciti almeno due bei libri sull’alpinismo. Uno è Il confine del mondo è verticale di Simon Parcot edito da Atlantide. Non ha pretese di realismo, si configura come fiaba – alla Buzzati del Bàrnabo, tanto per fare un esempio conosciuto – ma con una grande sensibilità nel trattare il tema dei lutti fra gli alpinisti, dovuto anche al fatto che l’autore è sia uno scalatore che un ricercatore di filosofia.

L’altro è Nanga Parbat di Orso Tosco. Con una deliziosa nuova veste grafica (Paper Paper sta diventando una garanzia) rappresenta un ritorno per 66thand2nd a libri come Giorni selvaggi, che non a caso è citato da Tosco. Orso s’interessa a una montagna di riferimento per gli alpinisti, uno dei quattordici Ottomila, carica di storia, storie e sui cui versanti sono state compiute tra le più belle imprese per chi ama scalare su roccia e ghiaccio. Alcune hanno già tutto per essere delle scene di un film. Per esempio quella degli alpinisti (anzi, come correttamente scrive Tosco, che da poeta le parole le sa misurare, in quest’epoca sono ancora più degli esploratori) tedeschi che, nel 1938, cercando scampo da una tormenta si rifugiarono in una grotta e qui trovarono i corpi congelati di un loro compatriota e di uno sherpa, morti in circostanze analoghe alla loro quattro anni prima.

Il libro si snoda per tappe, dai primi tentativi di Mummery alle salite in invernale degli ultimi anni, con un’attenzione che cade – penso in modo involontario, dovuta alla sensibilità dell’autore – quasi più sulle sconfitte che sui successi. Questo ci priva della possibilità di leggere come avrebbe interpretato per esempio la via di House e Anderson sulla parete Rupal o della salita della cresta Mezeno, e in quale poeta o scrittore avrebbe ritrovato le parole atte a narrare di queste due imprese cardine per la storia dell’alpinismo. Già, perché Orso inframmezza il racconto più classico, evenemenziale, con brani di poesie o altri scritti letterari. Osservando la bibliografia si ha una chiara indicazione di come Nanga Parbat sia molto diverso dai soliti libri di settore. Oltre ai volumi classici sull’alpinismo compaiono Saba, Roth (quello giusto: Joseph), Eliot, Sereni, Kafka, Burroughs, Brodskij etc. A volte è Tosco a interpretare la psiche e i gesti degli alpinisti. Altre, sfrutta quello che i poeti hanno già scritto e che, nonostante non parlassero di terre alte, ricalca alla perfezione quelle sfumature che lui ha colto nelle vicende sul Nanga Parbat. Per quale ragione perdere tempo ed energie tentando di descrivere gli effetti del whiteout se Celati ha già saputo farlo?

Perché, a costo di dire una cosa scontata e banale, è di questo che si tratta: il libro è la rappresentazione delle vicende della Montagna Nuda viste attraverso la sensibilità di Tosco. E per fortuna la sua empatia è in ottima salute e assai acuta. Spiace quindi non poter leggere cosa avrebbe detto di House, ma capisco sia difficile per un non alpinista approcciarsi a quella tematica, mentre le questioni umane sono più chiare. La situazione di Tom Ballard è comprensibile da tutti. Un ragazzo che sale la sua prima parete nord ancor prima di nascere (Alison Hargreaves, ossia sua madre, salì la parete Nord dell’Eiger quando era incinta di sei mesi), che passa quasi la sua intera esistenza nei campeggi ai piedi delle Alpi e per il quale l’alpinismo è l’unico ambiente possibile, naturale tanto quanto per noi è stare seduti al pc a scrivere o leggere queste righe, in una persona predisposta alla comprensione dell’altro stimolerà sicuramente pagine intense. La bellezza invece di scalare leggeri, con poco materiale, veloci e con uno stile il più possibile pulito, è invece una questione che può appassionare solo se degli specialisti sono riusciti a trasmettere al grande pubblico i valori e l’evoluzione della disciplina. Cosa che la stampa di settore e le associazioni come il CAI non hanno saputo fare. Purtroppo il dibattito pubblico è fermo a un’immagine da “lotta con l’alpe”, da alpinismo eroico, impedendo di cogliere la profondità che forse si è acquisita in decenni di evoluzione. Per non parlare poi della fame di polemiche con cui le vicende del Nanga hanno nutrito spesso i media tradizionali, ma che per fortuna in questo libro sono trattate dando loro il giusto spazio, ossia molto poco.

Qualcuno potrebbe considerare un po’ puerili queste considerazioni. Offese per un addetto ai lavori che non si sente riconosciuto nel resto del mondo. In parte forse è così, ma non bisogna sottovalutare l’impatto che la mentalità dei conquistatori dell’inutile può avere sulla società. Fino a una certa epoca la visione alpinistica si è riversata in quella generale, influenzandola pesantemente. Basti pensare alle montagne che oggi vengono considerate belle, per esempio le Dolomiti o quelle di alta quota: in realtà di naturale spesso hanno poco di affascinante. Sono considerate tali perché le loro pareti permettono di effettuarci bellissime scalate. Ma non è affatto scontato che rocce brulle e verticali, o cime aspre e innevate, debbano essere ritenute più interessanti di montagne dolci e ricoperte di boschi o prati. Anzi, per la maggior parte dei secoli non è stato così.

Ben venga allora un libro che cerca di capire le ragioni più profonde di queste salite. Pur non avendo mai, per sua ammissione, approcciato il mondo verticale, l’autore riesce a cogliere con una chiarezza stupefacente alcune dinamiche tipiche degli alpinisti. «Questa è l’avventura magica e mortale dell’alpinismo. Questo è l’incantesimo che unisce chi decide che la parte più importante, la parte più veritiera della propria esistenza deve svolgersi lassù, nel regno dell’intensità assoluta. Un luogo chiaramente inadatto, inospitale, che non ci prevede e non ci vuole, e che proprio per questo regala, a chi è in grado di esplorarlo, la sensazione di essere sfuggito al gioco del mondo o, forse, di aver trascorso qualche istante all’interno del suo cuore nascosto» dice già quasi tutto di questa disciplina.

Lo sguardo esterno, da neofita, dell’autore gli fa trovare nuovi paragoni, come quello tra Buhl e la street art – paragone interessante anche perché scandalizzerà un po’ di persone pronte a sottoscrivere col sangue il fatto che Buhl sia un paladino della libertà – o percepire argomenti che troppo spesso restano celati dal pudore e dalla retorica che pervade le biografie degli alpinisti, come per esempio l’arrivo a un’ossessione del genere partendo da una condizione di dipendenza da stupefacenti o alcool.

Tosco, uomo che da casa vede il mare (un altro ambiente saturo di narrazioni) riesce con grande sensibilità a cogliere anche gli aspetti più tossici dell’alpinismo. Se Il confine del mondo è verticale offre una consolazione per chi è morto in montagna ricorrendo a un immaginario fiabesco, qui non c’è nessuno sconto verso l’ossessione che una simile attività può comportare. Ma nonostante la quasi totalità delle storie raccontate da Orso siano tragiche, c’è una positività di fondo. Al più sono i parenti, le compagne e i compagni rimasti a casa a pagare il prezzo di questo egotismo («Certo sono uno stronzo egocentrico, ma avere un’ossessione non è una cosa facile da condividere con qualcuno» scriveva Mark Twight in Kiss or Kill, Confessioni di un serial climber, un libro spartiacque per l’autoconsapevolezza e la rappresentazione degli alpinisti). Ma nelle vicende di chi ha scalato il Nanga, Tosco è stato in grado di andare oltre la retorica della sofferenza, del pericolo, e capire cosa spinga a mettersi in relazione con simili salite. Ha colto la bellezza dell’alpinismo estremo, che va molto oltre all’adrenalina, e ha saputo renderla fruibile al lettore.

Riesco quindi a capirlo quando, interrogato a riguardo, mi racconta di aver scritto Nanga Parbat per allontanarsi dalla cupezza del suo libro precedente (London voodoo, minimum fax). Sempre di morti si parla, ma la differenza la fanno la vita prima e il grado di accettazione e consapevolezza. E forse anche il valore stesso che viene dato alla vita, ma questo è un tabù della società contemporanea (e leggere di come si possano dare pesi diversi ai nostri valori più intoccabili è comunque un esercizio sano).

Forse al termine della lettura non tutti avranno capito cosa sia una “via” o lo stile alpino, ma potrebbero avere una comprensione maggiore del perché alcune persone scelgono d’investire così tanto per compiere imprese così futili. Tosco ha scritto insomma il miglior libro sulla conquista dell’inutile, perlomeno in ottica contemporanea. Sottolinea l’assurdo di cui gli alpinisti sono consapevoli ma che nei loro racconti viene minimizzato e appiattito da una posa. E lascia anche intuire perché alcuni spazi di assurdo, abitati da piccoli nuclei di persone perfettamente consce delle loro azioni, sia importante preservarli.

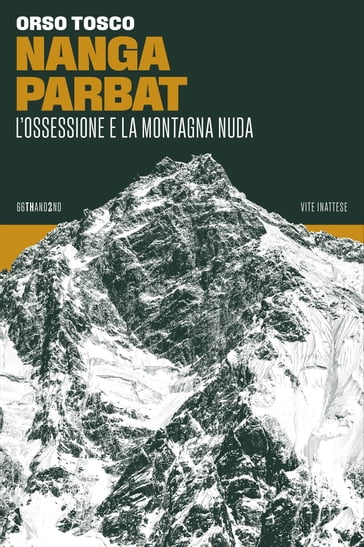

In copertina:

Nicholas Roerich, Nanga Parbat (the Valley from the snowy mountains), 1936