Adelphi pubblica Sulla terra e sull’acqua di W.G. Sebald, un volume di versi che ha come sottotitolo “Poesie scelte 1964-2001”, uscito postumo in edizione originale nel 2008 anche se alcune di queste composizioni erano già state rese note in cataloghi, riviste letterarie, insomma quel labirinto di pubblicazioni minori che accompagna la carriera letteraria di uno scrittore di fama.

La postfazione del curatore originale, Sven Meyer, del 2008 e il corredo di note della benemerita traduttrice Ada Vigliani orientano a perfezione il lettore e chiariscono – soprattutto il contributo della Vigliani – le reminiscenze che qua e là affiorano con altri testi sebaldiani e che illuminano perfettamente il processo creativo dell’autore che spesso consiste nel ritornare sui propri temi, persino sulla propria scrittura, per mantenerla viva, per portarne frammenti in primo piano, poco soddisfatto della sistemazione prosaica che aveva scelto o viceversa consente al lettore di scoprire qual è la matrice nascosta di brani che ha già letto in altre pagine dell’autore e che qui ritornano camuffati e sotto altra forma.

Poiché questo è il gioco che coinvolge chi ha tra le mani questo volume: affinare lo sguardo della memoria e recuperare brandelli che assomigliano a qualcosa di già letto o semplicemente ricordato.

Alcune pagine mi sembrano chiarire meglio di altre l’assunto, e sono quelle dove la scrittura si distende in dimensioni prosaiche o in voli quasi pindarici che ci riportano all’abituale imprevedibilità narrativa esercitata da Sebald nei suoi testi più frequentati.

Penso, per esempio a Trittico: ricordi di un viaggio da Bruxelles o alle cinque stanze di Bleston. A Mancunian Cantical dove le città, Bruxelles e Manchester (luoghi araldici per lo scrittore) fanno da sfondo alla abituali inquietudini della scrittura sebaldiana. Qui gli accostamenti (ripeto, chiariti in gran parte dalle note della Vigliani) sono più aspri che nelle prose, a volte rammentano una certa foga poundiana con un’attenzione più al suono delle parole che alla chiarezza del narrato. Ma anche qui è il viaggio, l’osservazione di luoghi sconosciuti, la curiosità che muove il viandante a fare da filo conduttore alla scrittura. Emergono frammenti nitidissimi – un fascio di lettere di Chopin, il finestrino di un treno in movimento, la sala d’attesa di un aeroporto, l’attimo di smemoratezza di un filosofo greco – che giungono inattesi, il lettore c’inciampa nel suo procedere cauto, avvertito com’è dei trabocchetti della memoria di cui il libro è costellato.

Il lettore incontrerà lacerti della singolare scrittura del presidente della Suprema Corte Dr. Daniel Paul Schreber, Memorie di un malato di nervi, che da mezzo secolo fa parte del catalogo dell’Adelphi, segnando, dopo quella di Thomas Browne, un’altra singolare analogia coi gusti letterari di Sebald.

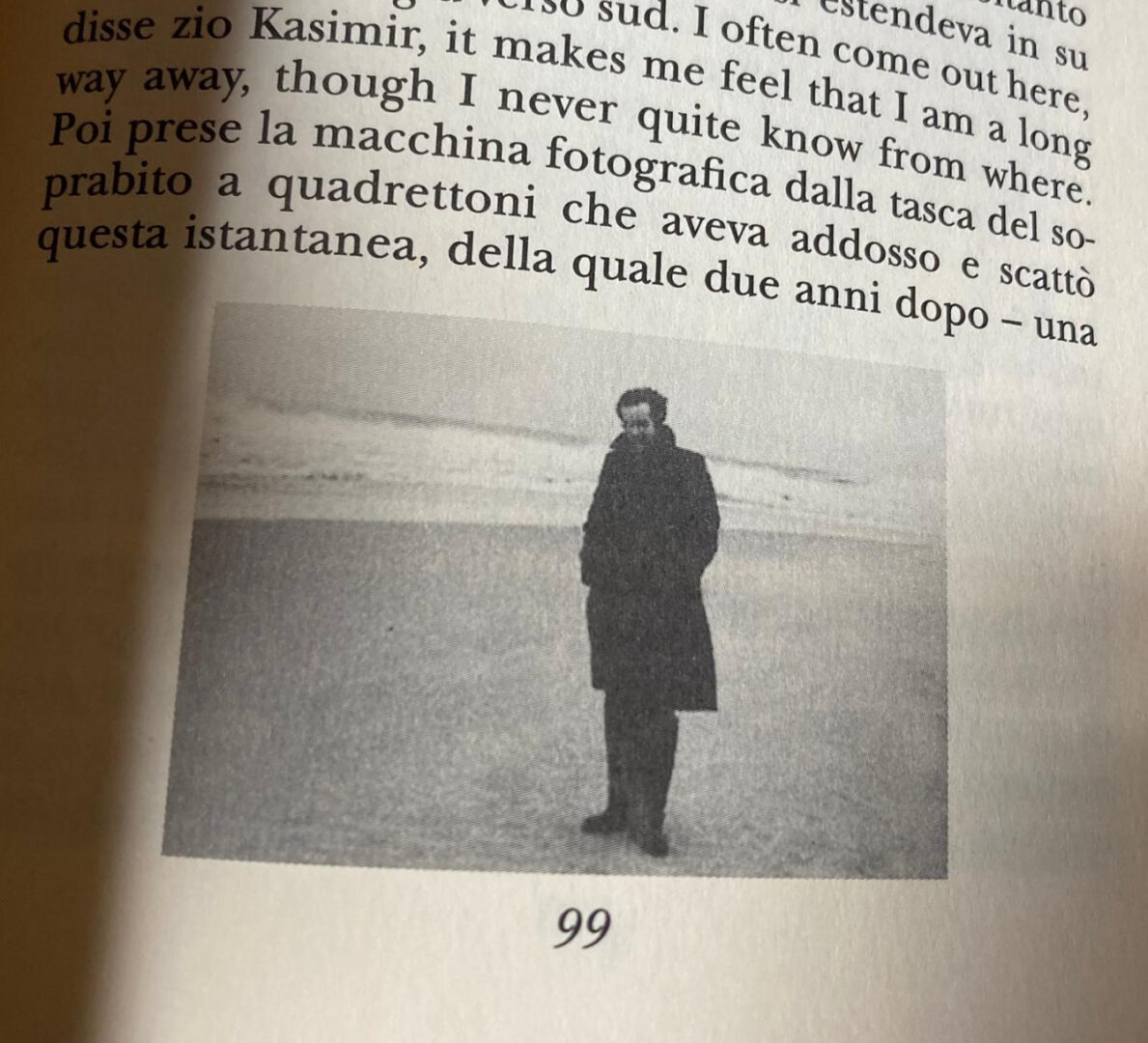

E proseguendo la lettura s’imbatterà nell’inattesa perla:

Di fronte alle altissime

onde brune dell’oceano lo zio

piegato in avanti nel vento

mi scatta ancora una foto

con la sua polaroid

(E anche qui, l’attentissima Vigliani contestualizza l’immagine fugace che ha percorso lo sguardo e la memoria del lettore, rimandando alla pagina 99 degli Emigrati, dove, nella storia di Ambros Adelwarth, compare la foto citata nella poesia).

E a questo punto è evidente che il lettore si alzi dalla poltrona di fronte alla scrivania, dove sta scrivendo queste brevi note di lettura e vada allo scaffale dove conserva i libri di Sebald e sfili il volume e lo sfogli sino a far coincidere i versi appena letti con la fotografia che descrivono:

Così, in qualche modo, il lettore si fa autore del libro che sta leggendo; tesse una trama parallela e individuale e sono convinto che colga collegamenti personali ignorati dai curatori e che riguardano solo ed esclusivamente lui, e la sua memoria letteraria e il percorso che lo ha condotto a queste pagine, altrettanto solitario e malinconico di quello dell’autore.

O ancora, in Due anni or sono, compaiono alcune immagini che ritroviamo in Austerlitz, nell’episodio di Marienbad (luogo anch’esso quanto mai sebaldiano). La figura del motociclista col fucile a tracolla nel romanzo si sdoppia in quella di due poliziotti che fanno da scorta alla macchina che conduce Austerlitz e Marie de Ventreuil alla cittadina termale. E anche qui emerge il singolare trattamento del tempo fisico e mentale che lo scrittore tedesco esercita con la sua scrittura. Il brano di Austerlitz racconta eventi situati nel 1972; la poesia che li cita per la prima volta risale al 1990; la definitiva sistemazione nel romanzo è del 2001, anno liminale della vita e della scrittura di Sebald.

Ed è così che un singolo episodio percorre quasi trent’anni di vita e di scrittura e viene a intersecarsi con i dieci anni di vita del lettore che ha avuto la ventura di leggere sia la versione originale della poesia che quella del romanzo. Per un caso singolare invece la cronologia di queste apparizioni letterarie, per il lettore italiano è opposta: la prima lettura del romanzo è del 2001, quella posteriore dei versi è del 2025, con un salto mortale che non sarebbe dispiaciuto all’autore.

Così fa la letteratura. Aggroviglia tempi e immagini. Confonde la memoria e, confondendola, la ravviva.

In copertina:

W.G. Sebald in cammino, dettaglio del volume Gli anelli di Saturno (Adelphi)

© The Estate of W.G. Sebald