«Per me tutto quello che non è l’innamoramento non ha mai meritato grande attenzione».

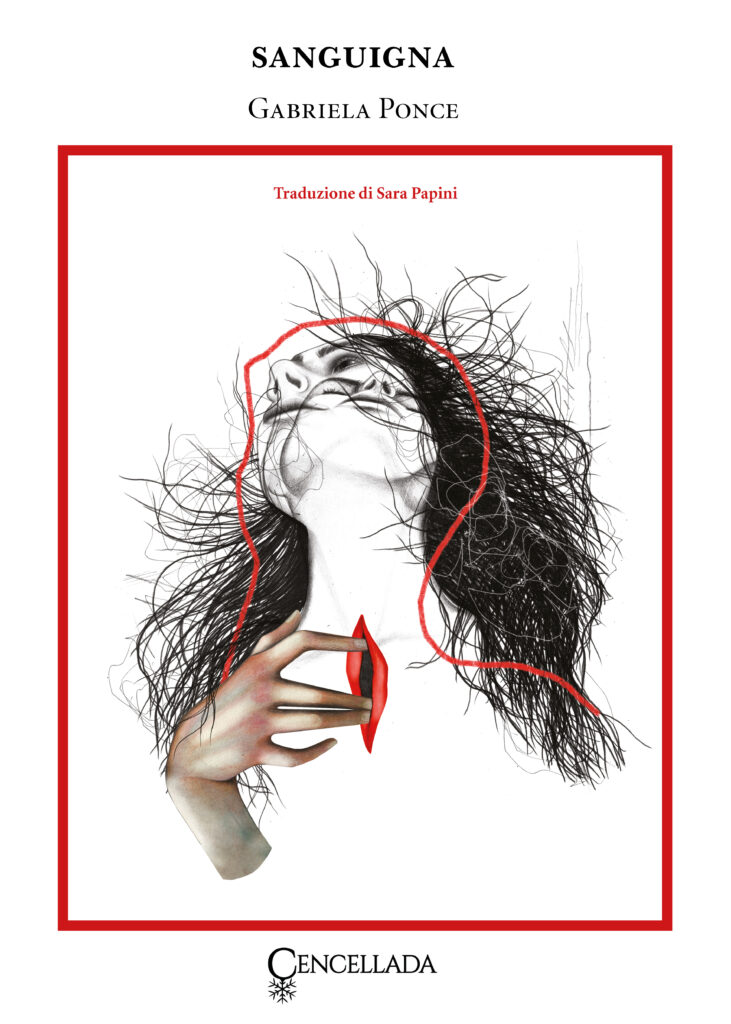

Questa frase racchiude tutta la sostanza di Sanguigna, il romanzo con cui la giovanissima casa editrice Cencellada porta per la prima volta in Italia Gabriela Ponce, premiata autrice ecuadoregna, nella traduzione di Sara Papini.

In Sanguigna, trova spazio solo la sensazione intensa. L’io narrante senza nome è una donna ma degli aspetti esteriori della sua vita, come si chiama, che lavoro fa, ignoriamo tutto; sulla pagina si riversa solo il suo intimo, quello che percepisce più vividamente. Lo sgorgare del sangue mestruale, l’ebbrezza dell’alcol e stupefacenti, l’orgasmo, il dolore acuto del vuoto di un matrimonio finito, l’adrenalina di sfrecciare sui pattini, l’entusiasmo dell’innamoramento, il senso straniante di pienezza in gravidanza.

È molto ingiusto nei confronti di questo libro ingabbiarlo in una sinossi, ma va fatto se crediamo che una recensione sia un’operazione di mediazione e non un esercizio egotico ed estetico.

(Personalmente non ho niente contro gli esercizi egotici ed estetici, anzi, ma non sono all’altezza, quindi quello che stai leggendo è un tentativo di mediazione: io, a te che leggi, ti sto pensando.)

È l’autonarrazione sensoriale di una donna che incontra un uomo mentre il suo matrimonio sta finendo, ancora piena di rabbia per un rapporto in agonia si tuffa in un amore intensissimo, fatto di slanci e amplessi, da cui scaturisce una gravidanza, che però trascorre accanto a un altro uomo ancora, con cui per anni ha avuto un rapporto esclusivamente epistolare.

La narrazione si apre in medias res, nel corso di una serata fuori che si conclude con il primo incontro con l’amante della protagonista, nella casa di lui, che sarà teatro di tutta la loro relazione e luogo topico del romanzo: «Questo posto è una grotta o una caverna o una rampa o un pozzo, pensai, sentendo che ogni cosa era reale quanto assurda.»

L’incipit è mimetico dell’esperienza della mente sotto effetto stupefacente, si usa una lingua allucinata e turbinosa. Tutta la prima parte della storia sarà come un vortice, un giro su quelle giostre che ruotano su se stesse, il panorama intorno sfocato e nitidi solo i dettagli delle cose più vicine. Gli ambienti nel libro, infatti, non sono mai propriamente descritti, più che visti sono sentiti, sono fatti di dettagli, degli elementi vegetali e animali che vi si trovano: flora e fauna sono intrecciati allo spazio antropico e ai corpi stessi dei personaggi.

«Mi ripresentai così tanti giorni, che una mattina mi svegliai ricoperta di brandelli di muffa; in realtà mi svegliai con il torso pallido e nudo: i seni, sollevandosi simili a dolci collinette, erano diventati più piccoli, come se qualcuno, non lui, bensì un animale, li avesse succhiati. I seni piccoli e rosati, un po’ malconci ed eretti, la linea del busto ben marcata, le braccia coperte dalle maniche che restavano di qualche giacca, maniche viola con righe bianche. Un lenzuolo stretto intorno alla vita con una corda, gonna marrone da cui usciva il muschio, i piedi lunghi, i capelli intrecciati a pezzi d’erba, con cui creavano ondulazioni. Ferma, sostenendo la maniglia di una porta dietro la quale si apriva un’altra porta e un’altra porta e un’altra porta, ai miei piedi un gatto nero a cui restava a malapena un po’ di pelo, ma che pareva gli fossero cresciute le ali. Non era un sogno. Nemmeno l’ecstasy. Era il giorno del mio compleanno ed ero io, in ciò in cui mi ero trasformata, quella mattina, in quella grotta.»

La prosa cambia in corrispondenza della gravidanza della protagonista, il passaggio di stato si riflette nel linguaggio, il ritmo rallenta. La sensazione della vita che cresce nel ventre viene resa con una profusione di immagini disparate: delle pietre, un palloncino, pesci, una borsa di pane, un mucchietto di vermi, una pancia piena di terra, un ranocchietto, una palla da basket.

«La parte animale, la parte aperta, tutto l’organico che avviene privo di coscienza adesso lo sento in modo brutale, sento il sangue scorrere, sento il nutrimento che viene assimilato, sento il respiro gonfiare il mio corpo. La parte animale è la cosa più intima e in essa mi riprendo, nel branco. Nelle altre donne. Sotterrare il mio corpo come il mio gatto sotterra la merda.»

Questo romanzo dà voce a una libertà sessuale ed emotiva piena, a una donna che si lascia trasportare dal proprio desiderio e dalle proprie pulsioni, che vive il suo corpo in modo ferino, che si racconta senza giudicarsi, in cui l’espressione di disperazione e l’infelicità non diventano mai motivo di rimorso o strumento di condanna, in cui i concetti di successo e fallimento non sono contemplati.

Quello che sembra interessare a Ponce è andare all’essenza più vertiginosa, primigenia e abissale delle cose e per farlo ricorre a una prosa materica, densa di immagini, dal linguaggio carico di sensualità, in cui dominano i frutti e i liquidi, il contrasto tra vuoto e pieno.

È una narrazione così intima e viscerale che chi legge, immergendosi, non potrà non chiedersi quanto le pagine si siano nutrite della vita dell’autrice. Cencellada gioca su questo e inserisce, in fondo al libro, un ritratto fotografico a tutta pagina di Gabriela Ponce – seduta per terra, i pattini ai piedi, che più che sorreggersi la testa con la mano sembra afferrarsela, lo sguardo in camera, senza sorriso – e se ti appare nel corso della lettura non puoi non pensare alla protagonista, avere la strana sensazione che sia lei, proprio lei, che ti guardi come tu la guardi.

Per la prospettiva di una femminilità potente, il linguaggio esplicito, la centralità del corporeo, è facile accostare Ponce a diverse scrittrici contemporanee, alla tendenza del body horror, alla sua connazionale Ojeda, più pop, più gotica e orrorifica, alla Guadalupe Nettel soprattutto dei racconti, alla coreana Han Kang, che in La vegetariana racconta una donna completamente trasfigurata da un desiderio crescente di fusione con il vegetale; eppure come esperienza di lettura ricorda forse libri apparentemente più distanti come Boris Vian, per un certo gusto pindarico e surreale per le immagini, o Jeff Vandermeer per il modo inquietante in cui i tratta il rapporto tra i personaggi e gli ambienti, che tendono a confondersi al limite dell’ibridazione.

Sanguigna è un’esperienza sensoriale molto forte. La lettura intermittente è sconsigliata, si raccomanda la lettura tutto d’un fiato e di lasciarsi risucchiare.

«Prenderci la mano è l’unica possibilità di sopravvivere (afferrarsi le mani è stata la migliore invenzione dell’essere umano, fanculo).»

Photo credits

Copertina – Charles Deluvio tramite Unsplash

Il moodboard di Sanguigna è realizzato con Canva, a cura di Magda Crepas