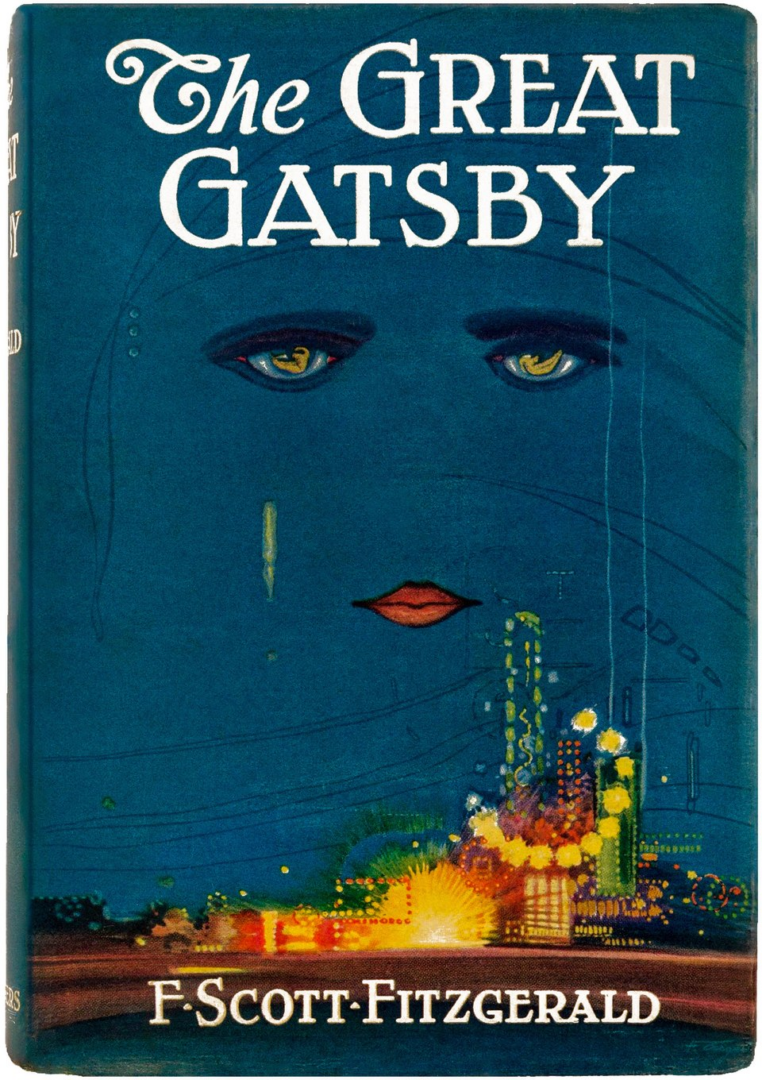

Cento anni fa, il 10 aprile 1925, veniva pubblicato per la prima volta Il grande Gatsby: oggi classico indiscusso, forma granitica dell’immaginario moderno, allora solo il frutto ancora incerto di un lungo lavoro di riscrittura. La sua genesi racconta molto del momento che attraversava Fitzgerald – le ambizioni, i dubbi, l’instabilità – e dell’intensissimo rapporto con il suo editor, Max Perkins, figura chiave nel trasformare un manoscritto in alcuni punti fragile in uno dei romanzi più celebri del Novecento.

Dopo aver esordito nel 1920 con Di qua dal paradiso, e aver così sancito l’inizio del rapporto editoriale con Perkins, per Fitzgerald è l’inizio di una carriera promettente. Nel pieno della sua ascesa, nel giugno del 1922, a tre mesi dalla pubblicazione di Belli e dannati e occupato con l’indice dei Racconti dell’età del jazz in uscita per settembre di quell’anno, Fitzgerald confida a Perkins l’idea per il suo terzo libro. «Tratterà di bellezze meno superlative rispetto a quelle di cui mi occupo di solito + sarà focalizzato su un periodo di tempo più breve».

Nonostante l’entusiasmo, però, riesce a dedicarsi al nuovo romanzo solo a partire dall’estate del 1923; mesi necessari a seguire e inseguire l’idea e, tra cambi di rotta e modifiche di angolature, soltanto nell’aprile del 1924 torna a scrivere a Perkins d’aver finalmente trovato lo schema giusto. «Mi trovo immerso in un lavoro puramente creativo – niente fantasie scadenti come nei racconti […] Il libro sarà un compimento artistico cosciente + a differenza dei primi libri deve dipendere da questo». Nel corso della stesura, Fitzgerald appare soddisfatto e fiducioso («il libro è di gran lunga superiore a qualsiasi cosa io abbia mai scritto»), raggiungendo picchi di autocompiacimento («penso che il mio sia forse il miglior romanzo americano mai scritto»).

Il 27 ottobre invia il manoscritto a Perkins e, per lettera, aggiunge: «Ti mando il mio terzo romanzo: Il grande Gatsby. (Alla fine penso d’aver fatto qualcosa di veramente mio), ma quanto valga questo mio è tutto da vedere. […] Sono stufo di essere l’autore di Di qua dal paradiso e voglio ripartire da zero». Quasi simultaneamente, Perkins riceve un’altra lettera di Scott in cui si dichiara insoddisfatto del manoscritto, soprattutto della parte centrale con i capitoli VI e VII, e del titolo, di cui propone varianti (Trimalchio in West Egg; Trimalchio; On the Road to West Egg; Gold-hatted Gatsby; The High-bouncing Lover). Nella lettera aggiunge anche di avere la sensazione di essere rimasto troppo tempo solo con il libro e di avere bisogno di confronto: «Naturalmente non riuscirò a dormire finché non ti farai sentire, ma per favore dimmi tutta la verità, la tua prima impressione sul libro + ciò che invece ti disturba».

Perkins, divorato dall’impazienza, si precipita sul libro che aspetta da tempo e lo legge dall’inizio alla fine in un’unica sessione. Come prima risposta, telegrafa: «penso libro splendido». Alla lapidarietà telegrafica poi fa seguire una lettera il giorno successivo:

Caro Scott,

penso che il romanzo sia meraviglioso. Lo porterò a casa per rileggerlo e buttare giù tutte le mie impressioni; ma ha un livello straordinario di vitalità e fascino, e una quantità di riflessioni implicite di qualità sorprendente. […] Riguardo alla scrittura, poi, è semplicemente sbalorditivo.

Dopo due giorni di attenta rilettura e analisi, arriva la lettera più dettagliata su certi punti critici che aveva individuato in The Great Gatsby:

Caro Scott,

penso tu abbia ogni diritto di essere fiero di questo libro. […] Hai scelto il metodo perfetto per raccontarlo, quello di un narratore che è più spettatore che autore: questo colloca il lettore in un punto d’osservazione sopraelevato rispetto ai personaggi e a una distanza tale da consentirgli una visione in prospettiva. […] Potrei continuare a lungo con le lodi al libro e con le riflessioni sui suoi vari elementi e significati, ma in questo momento è più importante valutare i punti critici. Penso tu abbia ragione nell’avvertire un leggero cedimento nei capitoli sei e sette, e non so quale soluzione suggerire. Non dubito però che tu ne troverai una, e ti scrivo per dire soltanto che penso ci sia bisogno di qualcosa che tenga il ritmo di ciò che viene prima e dopo.

«Non so quale soluzione suggerire […] tu ne troverai una»: in una frase, il metodo Perkins che spinge l’autore a diventare il migliore editor di sé stesso. Evidenziando il punto debole e indicando di cosa ci sarebbe bisogno («qualcosa che tenga il ritmo di ciò che viene prima e dopo») per poi fermarsi lì: non propone riscritture perché «il libro appartiene all’autore», come ripeteva sempre, fedele al principio appreso da Brownell, il suo caporedattore all’epoca: «Water can’t rise above its source».

Quello che Max fa con Scott in questa lettera è esattamente la sua definizione del lavoro di editor: «Agire come un osservatore esterno competente e obiettivo, un punto di riferimento critico grazie al quale lo scrittore può individuare difetti nella forma o nella struttura, comprendere e risolvere i problemi artistici o tecnici che emergono e, in questo modo, realizzare pienamente la propria opera secondo la propria visione».

Il grande valore editoriale di questa lettera emerge poco dopo. Max, infatti, continua così:

Ho soltanto due critiche vere e proprie. La prima è che in un insieme di personaggi meravigliosamente palpabili e vitali – se incontrassi Tom Buchanan per strada, lo riconoscerei e lo eviterei – Gatsby risulta un po’ vago. L’occhio del lettore non riesce mai a focalizzarsi con chiarezza su di lui, i suoi contorni sono indistinti. Certo, riguardo a Gatsby tutto è più o meno un mistero, ossia più o meno vago, ed è possibile che ciò dipenda da una precisa intenzione artistica, ma penso sia un errore. Non sarebbe possibile descrivere fisicamente anche lui con la stessa chiarezza degli altri, o aggiungere una o due caratteristiche come l’uso di quella frase, «vecchia lenza» – magari caratteristiche non verbali ma fisiche? Penso che per qualche ragione il lettore […] si faccia l’idea che Gatsby sia un uomo molto più anziano di quanto in effetti è […]. Ciò si potrebbe evitare facendo in modo che alla sua prima comparsa, Gatsby appaia vivido come Daisy e Tom; e non credo che l’impianto del libro ne soffrirebbe.

Per il protagonista, il suo passato, la sua professione e i suoi rapporti con gli altri personaggi, Fitzgerald aveva deciso di limitarsi alle informazioni strettamente necessarie a renderlo appena visibile, e di mantenere un’opacità e una vaghezza irrinunciabili in un romanzo destinato a essere una cosa nuova, straordinaria, bella e semplice ma dal disegno intricato. Perkins prova a suggerire la necessità di dare maggiore consistenza a un protagonista il cui ritratto doveva emergere grazie a ricordi, documenti e testimonianze tra loro contraddittorie. Da qui il suggerimento di marcare certi dettagli, come l’espressione «old sport», o di aggiungerne altri come la luce verde del molo della casa di Daisy. Perkins consiglia anche un taglio consistente nel capitolo III della descrizione dell’orchestra che suona il jazz in casa di Gatsby, l’aggiunta dei gemelli fatti di molari umani sui polsini di Meyer Wolfshiem, la comparsa di Dan Cody, e l’evocazione dei toni notturni dei dipinti di El Greco. Tutti questi cambiamenti, nonché il modo meticoloso in cui passi molto lunghi vengono sostituiti da frasi scarne e l’aggiunta di particolari che sembravano solo arricchire di dettagli ornamentali, avrebbero contribuito alla profondità dei risvolti psicologici dei personaggi.

La seconda criticità alla quale Perkins fa riferimento nella sua lettera riguarda, di nuovo, Gatsby:

è naturale che la sua carriera resti un mistero. […] Credo che quasi tutti i lettori si meraviglieranno di questa immensa ricchezza e penseranno di aver diritto a una spiegazione. Naturalmente sarebbe del tutto assurdo fornire una spiegazione chiara e precisa. Ma ho pensato che potresti rimaneggiare alcune frasi qua e là, e magari alcuni episodi, piccoli tocchi di vario genere, in modo da suggerire che Gatsby era attivamente impegnato in qualcosa di misterioso. Gli fai ricevere delle telefonate, è vero, ma non potrebbe magari comparire una volta o due durante i party mentre si consulta con individui dal ruolo in qualche modo misterioso, che so, gente del mondo della politica, del gioco d’azzardo, dello sport o ambienti del genere? Sto andando alla cieca, lo so, ma magari può servirti a capire ciò che intendo dire. La totale mancanza di una spiegazione per una parte così grande della vicenda a me pare un difetto; o meglio, non di una spiegazione, ma dell’accenno a una spiegazione. […] La vita precedente di Gatsby non dev’essere mai completamente svelata […] Ma se riuscissi soltanto ad alludere a qualche genere di affari, ciò che conferirebbe maggior plausibilità a questa parte della storia.

E, infine, l’ultimo punto critico sta nel modo in cui Fitzgerald rivela quei pochi pezzi del passato di Gatsby: li ammassa. In merito, Max commenta:

Esponendo intenzionalmente la biografia di Gatsby quando lui la racconta al narratore, ti allontani in qualche misura dal metodo scelto per la narrazione, perché per il resto quasi tutto viene detto, e in modo meraviglioso, nel flusso normale del racconto […]. Ma non puoi evitare del tutto la biografia. Penso che potresti fare in modo che la verità di alcune delle sue affermazioni, come quelle riguardo a “Oxford” e alla carriera militare, emergesse poco per volta nel corso del racconto stesso.

Ma poi, a causa di quel timore reverenziale che ha nei confronti delle opere degli scrittori, Perkins non tarda molto prima di scusarsi dei suoi stessi commenti, aggiungendo: «La generale brillantezza del libro mi fa persino vergognare di doverti muovere queste critiche». E prosegue poi con tutta una serie di elogi e complimenti al manoscritto, concludendo «Una volta hai detto che scrivere non ti viene naturale – mio Dio! È evidente che sei arrivato a padroneggiare il mestiere: ma per fare quello che hai fatto tu, ci vuole ben più che mestiere».

Come ammette lo stesso Perkins: «L’editing con Fitzgerald era semplice confronto ad altri, perché era un perfezionista nel suo lavoro e voleva che fosse eccellente. Però, Scott era particolarmente sensibile alle critiche. Le accettava, ma come editor dovevi essere sicurissimo di tutto quello che suggerivi».

Fitzgerald risponde alla lettera di Max il primo dicembre, da Roma:

Caro Max,

il tuo telegramma + le tue lettere mi hanno fatto sentire un dio […]. Penso che le tue critiche siano giuste. […] Ho altre 1000 piccole modifiche che inserirò nelle bozze + parecchie più grandi che non hai menzionato. Le tue osservazioni sono state ottime + utilissime + hai identificato tutte le mie parti preferite elogiandole come le migliori. […]

Ad ogni modo grazie + grazie + grazie per le tue lettere. Preferisco che piaccia a te + a Bunny piuttosto che a chiunque altro. E preferisco che piaccia più a te piuttosto che a Bunny. […]

Come sempre

Scott

A quasi tutti i consigli di Max, Fitzgerald reagisce con creatività: come lo aveva esortato a fare, fraziona il blocco di informazioni sul passato di Gatsby e le dissemina nei capitoli iniziali; fa della sua presunta carriera a Oxford un ricorrente argomento di conversazione, in modo da portare il mistero delle sue origini più vicino alla realtà; sul chiarimento delle fonti di ricchezza di Gatsby vengono aggiunte tre conversazioni e una telefonata misteriosa su certe negoziazioni.

Nella lettera del 20 dicembre 1924, Fitzgerald scrive a Max:

Con il tuo aiuto posso rendere Gatsby davvero perfetto. […] Io stesso non avevo idea dell’aspetto di Gatsby né di ciò che facesse. […] dopo aver costretto Zelda a disegnare fino ad avere le mani doloranti, ora conosco Gatsby meglio di mia figlia. […] Sono le tue lettere sempre meravigliose che mi aiutano a continuare a credere in me.

Sempre tuo

Scott Fitz––––

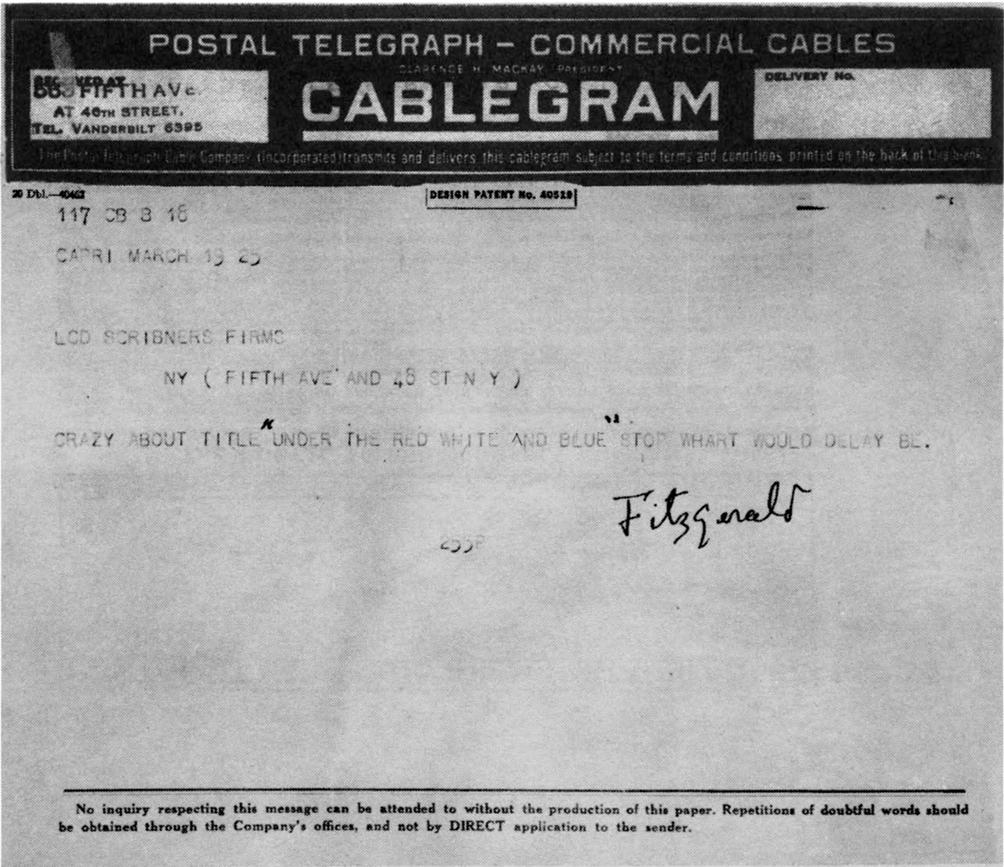

Da questo momento inizia quella successione di scambi transatlantici di bozze, bozze corrette, bozze in colonna e dubbi finali. Il 19 marzo, Max scrive «Penso che il libro sia una meraviglia, e che Gatsby sia ora davvero affascinante, incisivo e reale, e allo stesso tempo del tutto originale. Lo pubblichiamo il dieci aprile». Fitzgerald telegrafa lo stesso giorno: «Impazzisco per il titolo Under the Red, White and Blue. Di quanto farebbe slittare l’uscita?». La risposta di Perkins arriva qualche ora dopo: «L’uscita è prevista e già pubblicizzata per il dieci aprile. Cambiare titolo ora significherebbe ritardare di varie settimane, con un danno psicologico enorme. Credo che l’ironia funzioni meglio con un titolo meno esplicito. A tutti piace quello attuale. Ti consiglio di tenerlo».

Il 22 marzo, Fitzgerald risponde: «YOURE RIGHT»— hai ragione.

Il 10 aprile 1925 esce in libreria Il Grande Gatsby. Fitzgerald, ansioso, si fa sopraffare da timore e angoscia tanto che, in una lettera a Max, arriva a definire il romanzo una delusione sicura per il pubblico, i recensori e, soprattutto, sé stesso:

Caro Max,

il libro esce oggi e sono sopraffatto da paure e cattivi presentimenti. E se alle donne non piacesse perché non c’è nessun personaggio femminile importante? E se ai critici non piacesse perché parla dei ricchi e non contiene contadini presi in prestito da Tess e messi a lavorare nell’Idaho? E se non riuscisse nemmeno a coprire il mio debito con te—dovrà vendere almeno 20.000 copie!

In realtà ho perso tutta la fiducia—non te lo direi, se non fosse che quando questa lettera ti arriverà il peggio sarà già noto. Io stesso sono stufo del libro—l’ho riscritto almeno cinque volte e sento ancora che quella che dovrebbe essere la scena forte (quella in albergo) è affrettata e inefficace. Anche l’ultimo capitolo, il funerale, il padre di Gatsby, eccetera, è debole. Ed è un peccato, perché i primi cinque capitoli e parti del settimo e dell’ottavo sono le cose migliori che abbia mai scritto.

Passano dieci giorni prima che Perkins trovi il coraggio di comunicare con lui e, con grande dispiacere, in parte ammettere che quelle preoccupazioni erano fondate. Telegrafa: «Situazione vendite dubbia critiche eccellenti». Ma fa seguire una lunga lettera in cui emerge tutta la modernità di Gatsby, la densità implicita della scrittura di Fitzgerald, e l’intuizione che il romanzo potrà diventare un riferimento per la letteratura a venire—anche se, nel presente, molti faticano a comprenderlo appieno. Le sue parole rivelano non solo lucidità editoriale, ma anche un profondo coinvolgimento personale sulla sorte del libro.

Caro Scott,

ti ho mandato oggi un telegramma piuttosto scoraggiante riguardo alle vendite, e non potevo aggiungere spiegazioni via cablo. Molti nel settore sono stati scettici. Non riesco a capire esattamente perché. Ma uno dei motivi è il ridotto numero di pagine del libro — una vecchia obiezione da parte dei librai, che pensavo avessimo ormai superato. Cercare di spiegare loro che il modo di scrivere che hai scelto — e che è destinato a diffondersi sempre di più — è tale da dire moltissimo per implicazione, e che quindi il libro è denso quanto sarebbe stato se scritto in modo più esteso con un’altra tecnica, è ovviamente del tutto inutile.

Il numero ridotto di pagine, comunque, ha finito per spingere un paio di grandi distributori a ridurre enormemente i loro ordini all’ultimo momento. Ora la palla passa al pubblico, che però non ha ancora avuto tempo di farsi sentire pienamente. […]

Ti manderò per telegramma qualunque cosa rilevante. So bene quanto dev’essere difficile per te affrontare questo periodo: lo è abbastanza anche per me. Mi piace moltissimo questo libro e ci vedo così tanto, che il suo riconoscimento e il suo successo per me significano più di qualsiasi altra cosa in questo momento — intendo in qualsiasi campo d’interesse, non solo in quello letterario.

Ma mi sembra, dai commenti di molti che pure ne percepiscono l’incanto, che il libro sia al di sopra della comprensione di più persone di quanto probabilmente tu immagini.

Nel corso della settimana, quando si saranno accumulate, raccoglierò pubblicità e recensioni e te le invierò. La situazione in realtà non si è ancora sviluppata abbastanza per dire qualcosa di definitivo, ma puoi almeno avere la soddisfazione di sapere che la seguirò con la massima ansia immaginabile per chiunque non sia l’autore.

In un primo periodo il libro vende ventimila copie, più altre tremila nei quattro mesi successivi. Inizia poi una fase di stallo da cui il libro non si riprenderà mai e alla morte di Fitzgerald, nel 1940, è fuori commercio già da diversi anni. Servirà un’edizione militare – piccole edizioni in brossura stampate dal Council on Books in Wartime per intrattenere le forze armate americane all’estero durante la Seconda Guerra Mondiale – a riabilitarlo e a garantire non solo la fortuna di cui poi ha goduto, ma anche quella svolta che T.S. Eliot aveva profetizzato all’uscita del romanzo, definendolo «il primo passo in avanti fatto dalla narrativa americana dopo Henry James».

Fitzgerald è stato sempre consapevole di quanto il suo editor fosse stato fondamentale per la riuscita del romanzo. Qualche mese dopo l’uscita di Gatsby, a luglio, scriveva: «Max, mi diverte quando arrivano lodi sulla “struttura” del libro, perché sei stato tu a sistemare la struttura, non io». E lo confermava anche anni dopo: «Avevo scritto Gatsby tre volte prima che Max mi dicesse qualcosa. Poi mi sono messo a tavolino e ho scritto qualcosa di cui ero orgoglioso».

In copertina: Francis Scott Fitzgerald, anni Venti