«“E pensare” disse mia madre “che per tutto questo tempo quelle ossa sono state a Saguarita, proprio sotto i nostri piedi”.»

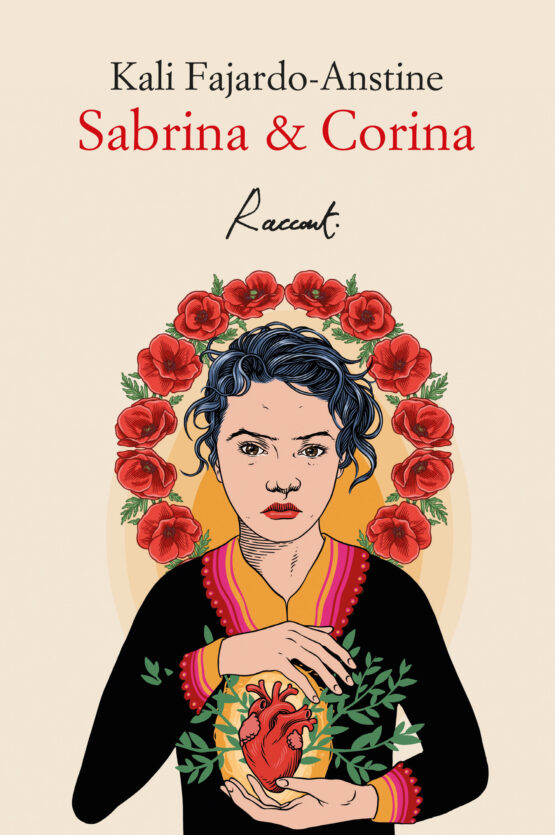

Sabrina & Corina di Kali Fajardo-Anstine è una raccolta di racconti finalista al National Book Award, pubblicata qui in Italia da Racconti edizioni.

Undici racconti sapientemente intrecciati fra loro, legati dalla reiterazione di certi elementi narrativi, volti a restituire l’urgenza di un messaggio e l’imposizione di una prospettiva che nella produzione letteraria dominante non ha mai, se non con difficoltà, avuto il proprio spazio di espressione.

I racconti gravitano intorno ai temi del vuoto lasciato dai rapporti che siano amorosi, famigliari o sociali, della paura di non essere amati e dunque accettati, tra famiglie disfunzionali, genitori assenti, morti premature, malattie incurabili e relazioni tossiche.

La narrazione è implacabile nel raccontare la drammaticità della dolorosa assenza, dell’inspiegabile abbandono, della violenta dipartita, della sottaciuta ma intimamente supplicata richiesta d’amore. I piani temporali si sovrappongono, il passato ritorna nel presente, per diventare spazio in cui ricercare un senso, una ragione, ma soprattutto un’origine comune.

Nella trattazione di temi che nella loro unicità riescono a parlare a tutti, cancellando differenze di età e di sesso, di cultura e di provenienza, l’idiosincrasia nasce perché il perno di tutti i racconti è proprio la percezione della differenza. La scelta di usare un soggetto sempre femminile e, ancora di più, di origine latina significa spostare il baricentro prospettico su un punto di vista eccentrico, fuori dal centro di potere: quello appunto di chi vive, ed è sempre stato costretto a vivere, nel margine. Il lettore non appartenente alla minoranza sarà costretto a guardare eventi che lo riguardano attraverso una lente estranea, non familiare. Le forme di discriminazione sottili («Scommetto che ascolti un sacco di robaccia latina») o plateali («È pericoloso stare fuori da sola. A quest’ora. In questo quartiere infestato da messicani»), interiorizzate e socialmente ignorate, si inseriscono nelle intercapedini della narrazione.

L’impossibilità di integrazione, il disagio costante di non essere come gli altri, anzi fuori posto e inadeguati, di chi la differenza la patisce e non di chi la impone, conduce a due risultati opposti: da un lato il rifiuto delle proprie origini, della propria eredità («A volte l’infelicità fa dimenticare alle persone di essere parte di qualcosa di più grande, come una famiglia, un popolo, oppure una tribù») dall’altro un ripiegamento identitario, sottolineando le differenze, difendendo il proprio margine. L’insistenza sui capelli nero corvino, sull’odore della propria pelle, sui tratti somatici che rivelano la propria origine hanno il crudele compito di sottolineare una diversità che non è determinata da una presa di posizione, politica o ideologica che può essere discussa e quindi, forse, superata, ma da elementi identitari che in quanto tali non possono e non devono (o almeno dovrebbero) essere problematizzati, ma semplicemente accettati.

Leggende tramandate, rimedi casalinghi trasmessi, un’intera cultura passata di bocca in bocca tra donne, che rischia di essere cancellata, dimenticata per colpa di un mondo che non dà spazio a modelli altri, in cui riconoscersi e quindi esserci, una prova della propria esistenza; ed ecco ancora la richiesta di amore, di riconoscimento, il senso di abbandono (sarcasticamente in un racconto la domanda di storia dei Navajo rientra tra le domande extra di un esame, un più non necessario). E si aggiunge il crescere con la costante paura perché si è donna, con paletti e blocchi volti a non istigare, a non agire (se non ci si vuole ritrovare a ballare con il diavolo), a barricarsi dentro casa sigillando le finestre con tavole di legno, nell’impossibilità di difendersi, perché in fondo la colpa è la loro, perché sono donne (come la storia di una ragazza trovata morta soffocata, non per mano di un uomo, quello mai, ma dai suoi stessi capelli neri che magicamente si sono attorcigliati intorno al collo per condannare la sua vanità).

E non solo questo crea un solco, un baratro difficile da valicare: non è solo l’identità ma anche l’appartenenza a un determinato status sociale ad essere drammatizzata ancora più dalla gentrificazione. Non solo le persone quindi, ma anche il paesaggio urbano, quello del Colorado, tra Denver e la città inventata di Saguarita, è lì pronto a sottolineare un’appartenenza scomoda e minoritaria.

C’è il sentore di una violenza costante, di una rabbia cieca pronta ad abbattersi su chi è più vulnerabile e che lo è non per sua natura, ma perché posto in una condizione di vulnerabilità. Ma se tutti questi temi abitano, come già detto, negli interstizi degli undici racconti, quello che invece domina, ed è forza motrice che spinge le minoranze ancora di più nel margine ed eleva i privilegiati in una condizione di maggior privilegio, è la totale indifferenza. Chi di fronte al male preferisce non guardare, non sentire, non vedere, non è innocente, è complice.

«Scommetto che la gente dice che sei fortunata, che poteva andarti peggio.»

«A dire il vero» disse Doty, «nessuno dice nulla.»

Photo credits

Copertina – Tim Mossholder tramite Unsplash: Guadalupe, California 2018, foto nella foto e murales a cura di Lindsey Ross

Ritratto di Kali Fajardo-Anstine di Estevan Ruiz