Se tradurre un libro vuol dire relazionarsi con un’altra anima spesso distante (quella dell’autore), immedesimarsi nei suoi pensieri, vedere il mondo attraverso i suoi occhi e assorbirne stile e modalità espressive, ritradurre un grande classico porta inevitabilmente a relazionarsi con due anime diverse, altrettanto distanti nel tempo e nello spazio: l’autore originario e il traduttore “storico”, che nel caso di Riso nero rispondono ai celebri nomi di Sherwood Anderson e Cesare Pavese.

Celebre, per la verità, è soprattutto il secondo; almeno in Italia, dove le opere di Sherwood Anderson – pilastro della letteratura americana al pari di Hemingway, Faulkner e Fitzgerald, dei quali fu anzi indiscusso maestro e ispiratore – non hanno ancora riscosso la fama e il successo che meriterebbero. Per questo ritengo lodevole l’iniziativa della casa editrice Cliquot, che ha sottratto all’oblio questo grande autore recuperandone alcune delle opere più importanti (tra cui la raccolta di racconti L’uomo che diventò donna), ed è stato per me un onore ricevere l’incarico di ritradurre Dark Laughter (così suona il titolo originale dell’opera). Un onore, certo, ma anche una grande responsabilità, poiché il romanzo – l’unico vero best seller di Anderson durante la sua vita – era già uscito in Italia nel 1932, per i tipi di Frassinelli, in una traduzione che portava la firma di Cesare Pavese. Come affrontare un lavoro di tale portata con alle spalle un antecedente così illustre?

La risposta è venuta da sé: durante tutto il lavoro di traduzione avrei volontariamente dimenticato l’ingombrante nome del mio predecessore, concentrandomi solo sul testo originale scritto da Anderson nel 1925. Mi era già capitato, anni fa, di ritradurre un libro di cui esisteva già una versione italiana (Nella terra dei leopardi di Alexandra Fuller, già edito da Rizzoli e poi ripubblicato nella mia traduzione per gli Oscar Mondadori) e la strategia si era rivelata vincente: lavorare sul testo per conto mio, e solo in secondo momento – a traduzione ultimata – prendere in mano la versione italiana precedente, per confrontare il risultato e farmi ispirare da eventuali spunti di miglioramento.

Così, per quasi un anno mi sono immersa nel mondo di Sherwood Anderson, ricreando nella mia mente gli scenari e le atmosfere dell’America degli anni Venti, intrattenendo gli stessi pensieri del protagonista Bruce Dudley, vivendo le emozioni dell’eroina Aline, e ho preso pian piano confidenza con quello stile di scrittura così caratteristico: frasi brevi e recise, elenchi di parole, pochi verbi e molti sostantivi, come le brusche pennellate di un quadro impressionista che, senza troppo bisogno di articolare la sintassi, trasmettono immagini vivide e reali molto più di certe fotografie.

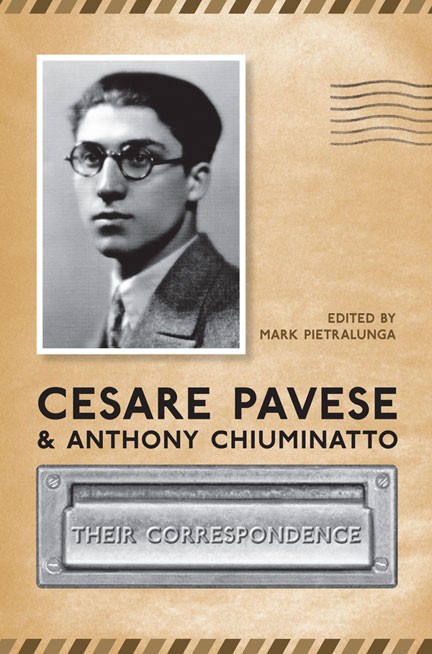

La distanza geografica e cronologica rispetto all’autore era senz’altro un divario da colmare, ed è qui che – mio malgrado – il buon Pavese ha fatto capolino nel mezzo del lavoro, per offrirmi inconsapevolmente non solo un piccolo aiuto, ma anche alcune “chicche” davvero interessanti che mi piace condividere col pubblico dei lettori, aneddoti simpatici che rivelano aspetti poco conosciuti della sua vita. Ricordo ancora il momento esatto della sua comparsa: capitolo I, seconda pagina (p. 22 dell’edizione Cliquot), la figlia di Sponge Martin viene definita una «rip-terror». Cosa vorrà mai dire? Non trovo riscontri né sui dizionari, né su altre fonti online. Dopo una serie di tentativi infruttuosi, spremendo il motore di ricerca come un limone riesco finalmente a ottenere qualcosa, e in cima allo schermo appare un titolo che mi fa illuminare lo sguardo: Cesare Pavese and Anthony Chiuminatto: Their Correspondence, libro pubblicato a Toronto nel 2007 che, curiosamente, contiene proprio la spiegazione del termine che cercavo, scritta in un italiano un po’ goffo. Eccola qui:

To be a rip-terror. (oppure) to be a rip-snorter. – «to rip» vuol dire «stracciare» o in inglese «to tear», «to snort» vuol dire fare come fa il toro quando è infuriato. Tant’uno come l’altro vuol dire un individuo che non è disciplinato affatto, che va sempre, che non ha affatto paura di nulla. Quindi rip-terror vuol dire uno che straccia ogni terrore e va sempre avanti indisciplinato…

Eureka! Risolto l’arcano, ho deciso che la ragazza non era altro che una “scapestrata” (Pavese, come ho scoperto più tardi, scelse il termine “scavezzacollo”). Ciò che avevo trovato, tuttavia, era molto più che la semplice spiegazione di un termine sconosciuto. Le righe che ho riportato fanno parte infatti di un lungo elenco di parole ed espressioni inglesi, ciascuna accompagnata dalla relativa spiegazione in italiano… e tutte utilizzate da Anderson in Dark Laughter!

Sono bastati pochi minuti per capire di cosa si trattasse. Il misterioso Anthony Chiuminatto del titolo era un musicista italoamericano vissuto per un certo periodo a Torino, dove aveva conosciuto lo studente Cesare Pavese diventandone amico. Il nostro Pavese, allora ventenne, nutriva una sconfinata ammirazione per la letteratura americana, che trovava più innovativa e di più ampio respiro rispetto a qualunque cosa si pubblicasse in Europa. Proprio per capire meglio il contenuto dei libri che tanto ammirava (e che naturalmente leggeva in lingua originale), Pavese chiese aiuto all’amico Chiuminatto, che gli dette lezioni di inglese e gli fornì tutti i chiarimenti di cui aveva bisogno. L’anno successivo al loro incontro, Anthony Chiuminatto tornò negli Stati Uniti, e da quel momento ebbe inizio la fitta corrispondenza tra i due giovani: uno scambio di lettere davvero interessante durato dal 1929 al 1933, che ebbe un ruolo fondamentale per la formazione intellettuale di Pavese e la sua conoscenza della cultura americana. Fu lui a scrivere per primo, ringraziando l’amico americano per quanto già fatto e chiedendogli di continuare a distanza il rapporto di apprendimento; curiosamente, prima ancora di sapere se la proposta sarebbe stata accettata, Pavese allegò senza mezzi termini alla sua lettera un lungo elenco di parole ed espressioni inglesi, tutte contenute nel romanzo Dark Laughter di Sherwood Anderson con cui si stava cimentando. Chiuminatto, fortunatamente per Pavese – e per la sottoscritta – accettò la proposta con entusiasmo e, per i quattro anni successivi, fornì all’amico italiano non solo spiegazioni linguistiche (soprattutto riguardo allo slang), ma anche copie di libri americani, testi di canzoni, informazioni culturali e molto altro. Di certo non poteva immaginare che la sua generosità sarebbe andata a beneficio non solo di “Mr. Pavese”, ma anche di una meno nota traduttrice a quasi novant’anni di distanza…

In realtà, andando avanti con la traduzione, mi sono resa conto che le spiegazioni di Anthony Chiuminatto non mi sarebbero state poi così utili come sembrava inizialmente. Intanto, nella maggior parte dei casi, quelle che all’epoca di Pavese risultavano espressioni slang e colloquiali si sono trasformate al giorno d’oggi in linguaggio inglese standard, tanto da potersi trovare senza difficoltà in qualunque dizionario: basti pensare a «for good», «buddy», «upkeep» o a phrasal verbs come «pass up», «hang on» o «size up». All’estremo opposto si trovano espressioni che il buon Chiuminatto non poteva essere in grado di spiegare, poiché facevano parte di un repertorio linguistico tutto speciale a cui Sherwood Anderson aveva attinto a piene mani: slang afroamericano, canti popolari, filastrocche per bambini e così via. È emblematico il caso dei versi che intervallano di tanto in tanto la narrazione, stralci di canti popolari della tradizione afroamericana, tra cui il ricorrente «O ma banjo dog». Chiuminatto alza le mani:

«O ma banjo dog» è una forma negra per «Oh my banjo dog» ma tutto quello che so di questa frase è qui! Se mai vengo a sapere qualchecosa [sic] di più Le scriverò.

In effetti non sempre i testi delle canzoni popolari hanno un significato ben preciso, e Pavese si regolò di conseguenza, traducendo il verso con «Oh! Il mio cane banjo». Io ho preferito mantenere in inglese tutti i brani di canti afroamericani, per riprodurne il suono e rispettarne l’autenticità, aggiungendo solo in casi ben specifici la traduzione a piè di pagina. Quante decisioni delicate deve prendere un traduttore!

Infine, c’è un terzo motivo per cui la corrispondenza Pavese-Chiuminatto ha avuto un ruolo tutto sommato marginale nel mio lavoro di traduzione, ed è sicuramente il motivo più importante e più attuale, che sussisterebbe identico anche se il loro scambio epistolare fosse avvenuto nella nostra epoca. Ed è un motivo molto semplice, che si riassume in una sola parola (l’ossessione di noi traduttori): il contesto! L’elenco di Pavese contiene parole ed espressioni isolate, estrapolate dal loro contesto, e in tali condizioni spesso non è possibile interpretarne correttamente il significato; si può solo azzardare qualche ipotesi, da accettare con beneficio di inventario. Emblematica, a questo proposito, la spiegazione che dà Chiuminatto del termine passage: «A passage between persons. – “passage” è un “passaggio” ma altro non posso dire dacché non sento nulla da questa frase isolata così.»

Per la cronaca, il «little passage between himself – Bruce – and that woman in the car» è diventato per Pavese «la piccola intesa tra lui, Bruce, e quella donna in macchina», e per me «il piccolo scambio tra lui – Bruce – e la donna in automobile» (p. 81 dell’edizione Cliquot). A entrambi, insomma, è apparso evidente che la donna non gli aveva dato un passaggio…

Tuttavia, per quanto non abbia avuto un ruolo determinante ai fini dell’interpretazione del testo, la scoperta dello scambio epistolare tra Pavese e Chiuminatto ha segnato un punto di svolta nel mio lavoro di traduzione. Da quel momento, la relazione a due che avevo instaurato con l’autore Anderson si è in qualche modo allargata, aprendosi per includere altri due personaggi: non solo il mio noto predecessore Cesare Pavese, ma anche – a sorpresa! – lo sconosciuto e generoso Anthony Chiuminatto, che a sua insaputa è entrato a far parte del dialogo a quattro voci da cui è nata questa nuova traduzione.

Tradurre o ritradurre un libro vuol dire anche questo: poter comunicare con anime di persone distanti, vissute lontano nel tempo e nello spazio, appartenenti a culture diverse, con le quali però, almeno finché dura quel magico processo creativo, si riesce a parlare la stessa lingua.

Nota. Questo articolo è apparso per la prima volta sul blog di Chicca Gagliardo, che non è più disponibile online.

Photo Credits

Copertina: Riccardo Fabiani per Cliquot.

Ritratto di Sherwood Anderson: Edward Steichen/Condé Nast, via Getty Images.