In letteratura bisogna giudicare il mondo che ci viene raccontato e considerarlo come assoluto. I confini del libro sono i confini del mondo, e quelle all’interno le sue regole. Poco importa ciò che vi è oltre; un buon libro allude sempre a ciò che manca. I libri sono i sogni delle individualità, ed è quanto possiamo sperare di conoscere. È per questo che bisogna leggere e farsi guidare da Azar Nafisi nel suo piccolo-grande mondo, senza chiederci cosa ci ha portato fin lì, cosa non sappiamo, cosa decida di tacerci per pudore – o per obbligo, e che possiamo crearci un’idea su qualcosa di ignoto, di cui sappiamo e sapremo pochissimo.

Ma cosa significa Leggere Lolita a Teheran, a Roma, più di vent’anni dopo che è stato scritto? Il tentativo di commistione speculare è altrettanto difficile, poiché una cosa rimane tale ed è se stessa solo dove è stata creata. Non si può decontestualizzare e destoricizzare, se non finendo per raccontare la farsa carnascialesca di quel libro o di quella rappresentazione o di quel concetto. Gli esotisti sono diffusi qui da noi quanto i filo-occidentali in Oriente, e sono persone che trasformano i capricci esotici in torsioni ossessive, rincorrendone sempre la vera essenza che mai potrà appartenergli. Rudyard Kipling scrisse un giorno queste parole «East is East and West is West, and never the twain shall meet», «L’Oriente è l’Oriente e l’Occidente è l’Occidente, e i due mai si incontreranno». Vero è che, più avanti nel testo, Kipling modifica la sua affermazione, ammettendo che «la differenza scompare quando due uomini forti si trovino a faccia a faccia, dopo essere venuti dalle estremità della terra». René Guenon diceva che l’Occidente ha ben poco da insegnare all’Oriente, ma in entrambi i mondi nascono uomini o donne con una profonda nostalgia per una vita che avrebbe potuto essere. La sola cosa che può aiutarci a colmare di un poco il divario è l’empatia, ma l’empatia non è dono di tutti. In quanto donna occidentale, mi sta bene essere studiata, glorificata, criticata, immaginata?

Leggere Lolita a Teheran (Adelphi, traduzione di Roberto Serrai) è sicuramente la realizzazione di una ottima struttura polisemantica retta sul parallelismo tra letteratura e realtà, un raddoppiamento del significato, un tentativo di ergere la propria esistenza a paradigma leggendo con uno specchio sempre in mano. A mano a mano che i fatti della vita di Azar Nafisi ci vengono raccontati viene sempre fornito un cifrario, nascosto nei libri, del loro significato ultimo. Bisogna leggere i libri non per imitarli, ma per rubare loro un segreto: come si dà e si restituisce la vita a un’immagine. La realtà è meno vera senza un racconto scritto che stia lì a confermarla. Ma Leggere Lolita a Teheran significa anche chiedersi cosa significhi vivere sotto una legge così grave e impossibile da rispettare perché sostanzialmente inumana, e interrogarsi su che cosa sia il male in Oriente e che cosa in Occidente.

Azar Nafisi è figlia dell’intellighenzia iraniana, una delle più stimate professoresse universitarie di Teheran e a mio avviso un’esiliata a tutti gli effetti. Ma non è un’esiliata perché il suo popolo lo abbia deciso, o perché abbia deciso lei stessa di emigrare in America da oramai molti anni, quanto perché la sua anima è una contraddizione vivente. È una donna entrata in clandestinità in quella che lei chiama la Repubblica dell’Immaginazione. Le rimane il modo d’essere dell’islam, che segue e abbraccia inflessibili principi, ma proiettato sulla verità dell’Occidente e della sua letteratura. Nafisi non ha vera altra patria che il mondo dei libri, si consuma nella sua vocazione e qui solo trova la verità. La responsabilità di esprimere il suo amore per i libri e condividerlo pubblicamente è stata, a suo dire, la ragione per cui ha scritto Leggere Lolita a Teheran: condividere il dono ricevuto dai suoi studenti. In un certo senso, rivendicando il diritto, per una iraniana, di amare la letteratura americana ed europea, senza alcun fine politico o ideologico, ha voluto rivendicare il diritto di amare qualsiasi cosa in qualsiasi luogo e a qualsiasi prezzo.

I giovedì segreti in cui si radunano a casa della professoressa sette ragazze per leggere i classici occidentali e analizzarne tutti i punti in comune con le loro vite rappresenta una bellissima forma di isolamento. È importante questo isolamento, perché questo è il miglior modo per agire sul morale delle partecipanti; è là, sole davanti ai libri, che la voce della religione, non avesse mai prima parlato al loro cuore, ritrova tutta la sua potenza di emozione. Qui il desiderio di Dio si confonde con il desiderio di una comprensione di sé. La clausura è così deliberata; lo spazio ristretto, l’esclusione completa. Tutto nell’interno del santuario di casa Nafisi è così prospero e liscio. Nessuna responsabilità privata le infastidisce. Sono ragazze che, lasciatesi alle spalle sulla porta le ingiustizie in cui sono immerse quotidianamente, si trovano a confronto con il loro vero talento, e su questo iniziano a interrogarsi. Come delle bambine segregate cominciano a farsi le prime, acute domande. Come delle bambine non riescono a tradire i segreti dei loro aguzzini. Non sanno quasi nulla di loro stesse, ma nessuna si sente davvero innocente. I libri stessi hanno spesso rappresentato una forma in cui la donna viene imprigionata dal testo, un luogo in cui si respira la disparità patriarcale. Ma sono anche l’unico luogo di vera libertà, il solo in cui l’impossibile diventa possibile, l’inaccettabile diventa accettabile. Questo rapporto tra il libro collocato sul limine tra luogo di realizzazione e ambiente di prigionia in cui si è a tu per tu con il proprio cuore, è descritto benissimo nel saggio The madwoman in the attic, di Sandra Gilbert e Susan Gubar. Il libro stesso è il simbolo di cosa fanno le persone alle donne quando non sono «quiete e perfette».

Il piccolo gruppo scelto da Nafisi, le conferma contemporaneamente la sua devozione, ma fino a che punto si può insegnare per un gruppo scelto? Forse non viene il genio stesso limitato, o almeno turbato nella sua intima essenza, dalla consapevolezza che i suoi doni sono per pochi, i suoi interessi riguardano solo una élite, e la sua rivelazione apparente soltanto per un gruppo disperso di entusiasti, i quali possono essere l’avanguardia dell’avvenire oppure semplicemente una piccola banda sviata dalla strada principale condannata all’estinzione?

Per certi versi, tra le ragazze che partecipano alle riunioni e la professoressa, non si instaura mai una vera amicizia. Le regole del contegno islamico hanno inciso troppo profondamente nei loro usi, e lo si percepisce dal continuo riserbo che scorre tra loro, come se fosse impossibile entrare davvero in intimità con un’altra persona. Sembra che vivano costantemente con addosso una coltre di vergogna. Diceva Gombrowicz che «la vergogna ha una natura strana, dispettosa: per difendersi da una cosa l’attira nei suoi recessi più intimi e confidenziali». Si vive in un tribunale, imbattendosi costantemente nel proprio male. Secondo questa disciplina, ogni intelligenza e ogni moralità portano in se stesse il principio e la misura di una repressione, come il sigillo di una giustizia divina e provvidenziale. È soprattutto questo che garantisce il potere che si può esercitare su di loro, con il massimo di intensità, un potere che non sarà bilanciato da nessun’altra influenza. La vergogna è la condizione prima della sottomissione totale.

Joumana Haddad, un’altra attivista e scrittrice iraniana, cercando di riassumere cosa significhi essere arabi oggi, scrive che in primo luogo significhi padroneggiare “l’arte della schizofrenia”, perché essere arabi oggi significa dover essere necessariamente un ipocrita. Non poter vivere e pensare quello che realmente vivi e pensi con onestà, spontaneità e innocenza. Significa sdoppiarti, perché ti è proibito dire la nuda verità, e quindi affidarsi a una rete di confortanti bugie e illusioni. Essere arabi comporta che la tua vita e le tue storie devono essere represse, frenate e codificate. Tutto questo, tra queste sette donne, i cui racconti di vita si intrecciano, è evidente nel modo in cui si parlano o non si parlano. È evidente da tutto quello che nel loro rapporto non c’è o non ci può essere. La loro sessualità non ha trascendenza, la loro natura è tradita dalla cultura in un soffocamento senza via di fuga. E l’ipocrisia non è solo all’esterno, ma nelle famiglie, e persino davanti a se stesse. Pensieri e sogni si auto-censurano. Si intuisce da come queste donne siano, per così dire, nel tentativo di sdrammatizzare ciò che più fa male dentro di loro, allenate alla guerra. Dopo tanti anni di allenamento e alienazione, si sono abituate alla sinfonia del combattimento, e si sono abituate alla paura e alla morte che ne derivano. Il tratto peculiare degli integralisti islamici, è, così come nell’estremo Oriente non si dà peso al tempo, non dare peso né valore alla vita. Così come è tipicamente orientale un singolare disprezzo per il tempo, ogni sistema di pensiero – salvo rare eccezioni – è atemporale, innalza il suo castello ideologico sulle scarne, ossee fondamenta dell’ideale della sovratemporalità, sdegnando l’umile limo terrestre, dove il fermento del tempo fa germinare la vita. Sempre si è pensato che al conservatore fosse essenziale il suo ottimismo e al rivoluzionario la sua tetraggine. Ma è vero piuttosto il contrario. La vita sta al di sopra della ragione, dalla quale non è delimitabile e che muove come suo strumento. Per l’idealista la vita è mera ansia di essere; le cose, ombre di idee. Per chi stima prima di tutto la vita, la relazione si inverte; le idee sono ombre inerti che non ci potranno mai dare l’autenticità delle cose, e la vita non si potrà mai conoscere nella sua totalità, perché non è copia di nessuna struttura intelligibile.

I racconti infernali di chi ha vissuto e vive in tempo di guerra, sono principalmente legati ossessivamente ai rumori. Gli spari di pistola, le esplosioni, Virginia Woolf ci parla dei tedeschi che passano sopra casa con gli aerei da guerra, e di come lei resti sdraiata al buio ad ascoltare questo “ronzio di calabrone” che in qualsiasi momento può pungere mortalmente. È un rumore di morte che non permette di pensare coerentemente alla pace, mentre a volte, vicino, cade una bomba. Uno degli episodi più toccanti di Leggere Lolita a Teheran è quello in cui Azar Nafisi di notte, mentre risuonano le sirene d’allarme rosso, siede nel corridoio di casa, davanti alla porta della camera dei bambini con l’illusione che il suo pensiero possa tenere lontane le bombe, e nel mentre legge Daisy Miller. Quando, tempo dopo, si ritrova con quel libro in mano e nota una sottolineatura, sa che in quel momento era riuscita ad astrarsi da quel suono. Mentre un chiodo fissava tutto l’essere a un asse di legno duro, il libro ha sconfitto il pensiero cessato, ha superato il sentimento di opaco timore. Non appena la paura scompare, la mente affiora di nuovo e istintivamente cerca di rivivere creando.

I capitoli del libro, che seguono le orme di Lolita, Gatsby, Henry James e Jane Austen, simboleggiano ognuno un aspetto della sua vita a Teheran. Lolita racconta di cosa significhi la confisca della vita di una persona da parte di qualcuno, Gatsby incarna il sogno americano – e iraniano – inseguito e perduto, Henry James del sentire la vita in tempo di guerra, e Jane Austen della possibilità di scelta amorosa – scelta che in poche donne hanno –, e dei suoi sorrisi ai meccanismi infernali del potere, del rovesciare e ribaltare lo sguardo sulla società, delle orme dei suoi passi profondi che sanno dire la verità quando è necessario anche a costo di giocarsi la faccia, rischiare il ridicolo (perché questo è l’aspro e coraggioso impegno di donna, che ha preso con se stessa).

Queste sette ragazze alla fine di ogni giovedì è alla realtà che devono tornare, alla vita, sempre alla vita. E tornando indietro tornano all’agone dove si scontrano i cittadini della Repubblica dell’immaginazione e le forze brute dell’islam. È una realtà purtroppo impossibile da ignorare, perché si rivela anche se la neghiamo, soprattutto se la neghiamo. Jean Nabert ci parla delle esigenze fondamentali della coscienza che ci fanno tendere verso un assoluto spirituale al di là delle norme, esigenze che cogliamo nel momento stesso in cui le trasgrediamo.

Azar Nafisi a più riprese deve confrontarsi tra realtà e illusione, deve decidere se partecipare a un sistema nel disperato tentativo di modificarlo dall’interno, o abbandonare tutto e tutti in una protesta silenziosa. Facendo parte del mondo accademico, si dedica al compito di “creare delle coscienze”. “Creare delle coscienze” dà per scontato che esista un’inerzia che bisogna vincere. Vinta quest’inerzia, la gente è pronta a vivere una vita più piena, sviluppando un “linguaggio delle idee”. «Noi dobbiamo a ogni costo creare le nostre contro-realtà». Ma in fondo Nafisi non sa quale debba esser la sua parte, e nemmeno la parte degli altri. Di qua il senso di isolamento, reso penoso dalla convinzione che bisogna pur fare qualche cosa; il divorzio dalla società, ma accompagnato da un senso di colpa o di puntigliosa superiorità; il distacco dall’opinione pubblica della maggioranza, ma amareggiato dalla consapevolezza di una fatale impotenza. Tra cultura e politica non vi è né separazione netta di compiti né corrispondenza reciproca, ma uno stato continuo di attrazione e repulsione. «Non cesserò di lottare mentalmente», scrisse Blake. Il ruolo di Nafisi come donna “mostruosa”, come abitatrice della caverna, suscita al contempo disprezzo e ammirazione nei suoi studenti e colleghi, forse perché loro sono i primi ad essersi stancati di combattere, di rivendicare il diritto di leggere come un diritto di vivere, arresi a non rischiare nulla e così facendo non potendo nemmeno vincere qualcosa.

Una gran parte degli arabi non esiste affatto; non si ritirano soltanto dalla Repubblica islamica, ma dalla vita in quanto tale. «Come pazienti schizofrenici, cercavamo di assumere una posizione distaccata da quegli altri noi stessi, al contempo così vicini e così estranei». I frequenti racconti di incarcerazione, punizioni, ci vengono raccontati in modo insolito, quasi in tono distaccato che rende il tutto ancora più angoscioso, come se volessero cancellare l’accaduto descrivendolo con noncuranza. Sono i giorni qualsiasi nelle vite dei giovani iraniani. Per qualche istante provano la sensazione di abbandonare il proprio corpo, non solo a causa del dolore, ma anche delle umiliazioni. Diventano fantasmi, e si guardano dall’esterno mentre vengono frustati, o perquisiti. «Da fantasma, è stato più facile». Lottare mentalmente significa pensare contro la corrente, e non a favore di essa. E quella corrente scorre veloce e violenta.

Tra le pagine di Leggere Lolita a Teheran si rende più esplicita, e deludente, la sostanza vera dell’ambiguità. Lo sguardo metafisico, la consapevolezza che vuole inglobare quotidiano e assoluto, anima e sensi non sono forse più modi e simboli alla ricerca di una verità trasgressiva, difficile e paradossale. A ben guardare, se l’approdo è l’inesausto mistero dell’io, il trionfo dell’individuo, quello che è poi percepito non è per niente un’inedita e inattuale eresia. Al contrario, suona come il ritrovamento di un malinconico scettico senso comune, di una nuova vulgata agnostica: quella, molto ideologica, della verità che sta sempre nel mezzo, né a Oriente né a Occidente, né nell’anima né nel corpo soltanto, non nel mondo ma neppure fuori di esso. Forse, nei libri. Nafisi ama leggere semplicemente perché ama farlo. Non è perché sia difficile, rivoluzionario, o perché lei sia iraniana, o perché sia donna, non è per combattere alcuna battaglia, ma perché l’amore giustifica sé stesso.

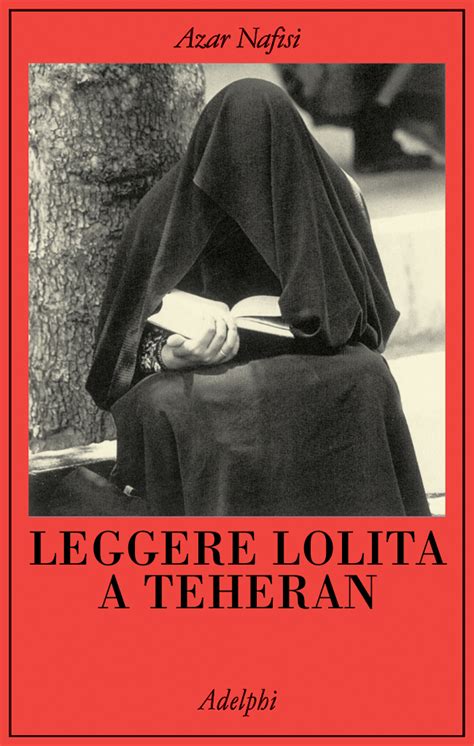

Photo credits – Ritratto di Azar Nafisi a Parigi di Bettina Pittaluga