Mentre scrivo questo pezzo, sono ammalata di Covid come l’autrice che sto attualmente traducendo. Coincidenza, certo. Che tra autore e traduttore esista una strana simbiosi, una sorta di passaggio di energia a distanza, molto simile alla telepatia o alla possessione, mi è sempre sembrata un’idea troppo romantica e piaciona, almeno prima di tradurre Riddance di Shelley Jackson che sulla comunicazione ultraumana – nel suo caso tra vivi e morti – porta un’argomentazione piuttosto convincente.

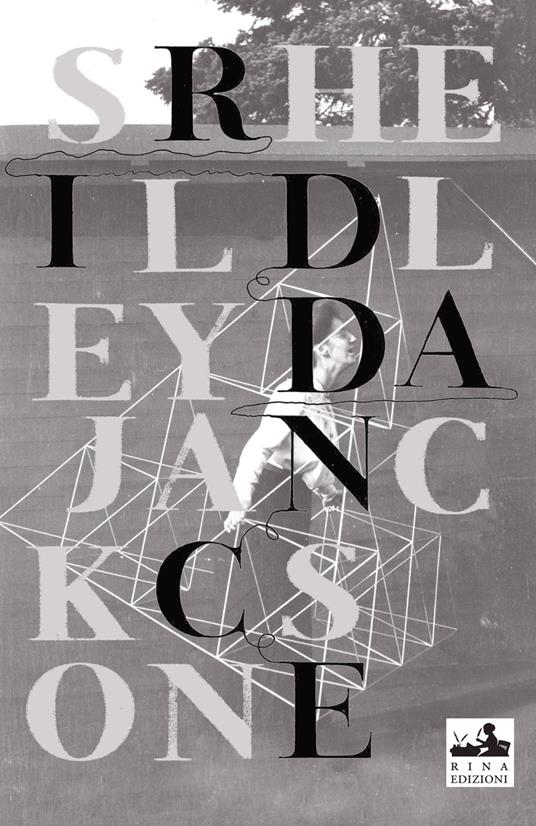

Riddance, uscito per l’indipendente Rina edizioni in una veste grafica che rende perfettamente lo spaesamento che attanaglierà sin da subito il lettore e lo sforzo compositivo che l’autrice lo chiamerà a fare, è un libro letteralmente infestato, e non solo perché parla di fantasmi e di persone morte che si impossessano della voce dei balbuzienti, riuscendo a infiltrarsi nelle loro parole proprio grazie agli spazi vuoti che lasciano tra una sillaba e l’altra. Piuttosto, mentre traducevo, avevo l’impressione che le parole gettassero sulla pagina un’ombra, un’ombra molto lunga, in grado non solo di conferire loro spessore (in questo romanzo le parole hanno un peso specifico impressionante e sembrano al contempo cave al loro interno) ma anche di alternarne il significato, e l’oggetto cui sembravano volersi riferire. Questo oggetto, ad ogni mio tentativo di afferrarlo, mi sfuggiva di mano, o meglio si materializzava altrove.

Appena credevo di averlo compreso, di averlo in un certo senso chiuso, il libro si apriva di nuovo; ero convinta di aver sviscerato una frase in ogni sua componente, di averne assorbito il ritmo, e quella si rendeva incomprensibile, quasi mutasse la lingua in cui era scritta. Il significato che avevo scelto di attribuirle era solo uno tra quelli possibili, il che dava al testo che stavo traducendo tutte le caratteristiche di un caleidoscopio, un apparecchio ottico predisposto a tendermi un inganno, un agguato o una trappola in cui, in un cortocircuito logico piuttosto inquietante, dovevo cadere. E così sono caduta. Molte volte.

Riddance è stato ai miei occhi, in ordine di comparsa: un meta-romanzo, un romanzo horror tagliuzzato di ironia, una riscrittura laica della Bibbia, un romanzo di formazione specificamente dedicato ai portatori di un’anomalia, un’autobiografia mascherata, un anti-romanzo, una trattazione sul linguaggio e una dichiarazione d’amore nei suoi confronti – di quelle che poi sfociano nell’omicidio –, una grande metafora dell’omosessualità, una grande metafora della sofferenza psicologica o della malattia mentale, uno scritto contro il razzismo, un pamphlet femminista sotto mentite spoglie, una performance o la trascrizione di una performance, la copiatura di una lunga seduta spiritica, l’elaborazione collettiva di un lutto, un inno alla morte, un gioco con la morte, una fantastica sfida alla morte, un libro contro la paura della morte, una corazza, una commedia che va a finire male, un libro che si autodistrugge e i cui lapilli andranno a formare altri piccoli libri infuocati, una tragedia felice, un libro che fugge da se stesso cercando di liberarsi dai confini che si è imposto per stare in piedi, un libro che non sta affatto in piedi, la sublimazione di una spinta erotica inesauribile, un trattato teorico su cosa significhi scrivere o su cosa significhi scrivere a nessuno, la parabola di un genio che depisti il suo pubblico riguardo alle tecniche per diventare tale, un carapace, di quelli dei granchi, che ripara con alambicchi e teorizzazioni estreme una sostanza molle e infantile, l’azione di scartare un regalo ripetuta all’infinito (senza che si trovi alcun regalo) e, infine una grande disquisizione su cosa siano l’atto di tradurre e l’atto di ricevere un messaggio lanciato nel vuoto.

In questa situazione, a cui non riesco ad affibbiare altro aggettivo che “paranoica”, sono arrivata a credere che il traduttore debba possedere, come i balbuzienti, una «eccezionale attitudine naturale per la comunicazione spiritica», al fine di poter permettere che un’altra voce – viva o morta che sia – lo possieda fino in fondo. E se è vero che la paranoia – ovvero la postura che mi sono ritrovata ad assumere per un anno di fronte al pc, mentre traducevo questo libro – è un delirio cronico, coerente, sistematizzato, dotato di una propria logica interna, io avevo tutte le caratteristiche per potermi definire preda di uno stato alterato molto simile alla paranoia.

L’universo del libro che andava formandosi aveva senso; era al contempo un libro in evidente stato di alterazione. Potevo dire lo stesso di me. Ragiono a posteriori su ciò che è successo – un libro è nato, non sono stata io a scriverlo, è incontestabile che l’abbia scritto io. Che cosa ho fatto esattamente? L’unica risposta plausibile, in questo momento, mi pare essere: io ho interferito. Qualcosa era avvenuto tra Shelley Jackson e il linguaggio, e io – con la mia lingua, la mia sensibilità, gli strumenti tecnici e umani a mia disposizione – mi sono messa in mezzo. Questo libro è un mostro. Prodotto dal prisma di almeno tre identità diverse (quella della Jackson, la mia e quella, fondamentale, del libro stesso).

Cerco la definizione di interferenza. La prima che mi si para davanti è: sovrapporsi, in un punto, di due movimenti, di due onde luminose o sonore, e conseguente prodursi di un fenomeno d’interferenza. Il punto di sovrapposizione sarei io, ovvero l’italiano, la lingua di cui sono portatrice. Il fenomeno di interferenza è Riddance uscito per Rina edizioni nel marzo del 2024, il libro che ho scritto senza scriverlo, il libro da cui sono stata posseduta, come i bambini balbuzienti vengono posseduti dal linguaggio dei fantasmi. Ma nella possessione – come in tutte le possessioni dei traduttori, ma qui in modo particolare – qualcosa è andato storto, o meglio qualcosa è andato perduto. La traduttrice come bambina che balbetta. Leggo cosa ha scritto Shelley Jackson, perlomeno nella mia resa:

«Le parole della Direttrice, che ronzavano attraverso il cornetto d’ottone, arrivavano a volte così in fretta, che ero costretta a tralasciare intere frasi, o erano così inglobate nelle interferenze che solo con il più vivido esercizio di immaginazione potevo inventarmi una trascrizione coerente.»

L’autore come Direttore; il traduttore che cerca di stargli dietro; l’esercizio di immaginazione che sta alla base del tutto.

«Inserirsi, intromettersi di elementi o fattori estranei in un fatto, in modo da recargli pregiudizio o alterarne la fisionomia, lo svolgimento, l’obiettività, ecc.: i tre poteri fondamentali dello stato non devono i. l’uno sull’altro». Se è vero che l’interferenza, qualunque forma essa si ritrovi ad avere, arreca sempre un’alterazione della fisionomia dell’evento, ogni libro tradotto è portatore di una manipolazione ineliminabile che il lettore si ritrova costretto ad accettare e a cui il traduttore è costretto ad arrendersi (la resa in italiano, allora, è letteralmente una resa). Ciò che leggiamo non è che una piccola percentuale di ciò che c’è. Ciò che c’è è – per usare le parole di un osservatore esterno della scuola per balbuzienti – «la prova diretta del collegamento tra linguaggio e perdita.»