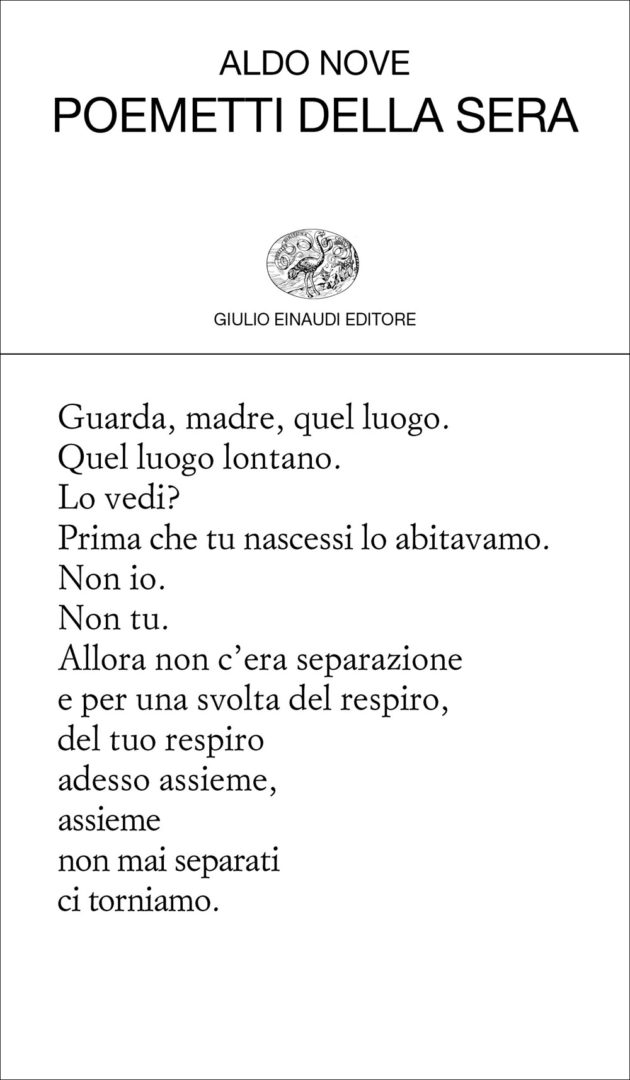

Poemetti della sera, l’ultima raccolta poetica di Aldo Nove, uscita per la casa editrice Einaudi, racchiude dodici liriche, scritte a partire dal 2015, che in forma di poemetto rievocano temi e atmosfere incontrate anche in altre opere noviane: la nascita, la morte, la tragica separazione dal Creato e lo scandalo della vita. È la parola potente e verticale di un Io poetico inevitabilmente attratto dalla caduta sull’asfalto, ma con lo sguardo sempre rivolto verso la luce, verso il cielo. Una poesia che non descrive scenari, ma chiama le cose con il loro nome, inducendo il lettore all’ascolto di un ritmo già sentito, intimamente familiare. È una salmodia che conosciamo, che abbiamo dimenticato, ma che è rimasta sedimentata dentro di noi.

Ne parliamo con Aldo Nove.

Poemetti della sera. Poemetti sono anche alcune raccolte poetiche precedenti, questa volta, però, il genere letterario entra nel titolo con una specificazione temporale. Parlaci delle scelta del titolo.

Dopo un secolo come il Novecento, ricco di esperimenti, Pometti della sera è un titolo classico, che ha una certa austerità. In quella sera, poi, c’è un avviarsi verso l’eclissi, verso la fine. Per quanto riguarda le altre raccolte poetiche, Maria è un poemetto, mentre A schemi di costellazioni è un volume più strano. Con Addio mio Novecento, che ha un testo sperimentale, si affrontano tutti i generi del Novecento e quindi siamo di fronte non a un libro di poemetti, ma di tanta roba.

Nelle tua scrittura chi parla è quasi sempre un Io lirico, che arriva da un posto lontano ed è destinato a rimanere. Dici Io, ma questa prima persona si riveste di pienezza accogliente, rinunciataria dell’egocentrismo della confessione personale e volta ad una prospettiva più corale. Talvolta l’Io lascia il posto a un noi e sembra essere chiamato, il noi, nei momenti di maggiore dolore, quando la poesia diventa anche più arrabbiata e di protesta. Come funziona questo cambio di persona?

Sì, l’Io è cosmico, non è Antonello Centanin che parla. Nel primo poemetto, quello sulla nascita, parlo della mia nascita e parimenti ho fatto con la morte, parlo della mia morte. Ma allo stesso tempo è la nostra nascita e la nostra morte, di tutti. L’Io, in effetti, diventa noi quando la poesia si fa portavoce della collettività e risuona più forte la dimensione sociale, politica. Anzi, relativamente politica perché, ad esempio, ho citato in modo molto cauto Rivolta contro il mondo moderno di Julius Evola. Lui era un filosofo fascista, filo nazista. E, per quanto io stia esattamente dall’altra parte, qui si tratta di discernere gli ambiti. Anche Pasolini non evitava di leggere Ezra Pound, che era chiaramente fascista.

Sia la scrittura prosastica che quella poetica è popolata di persone in un certo senso liminari, di confine. Come poteva essere il bambino Antonello o anche Andrea de La vita Oscena. Nei Poemetti della sera troviamo l’esule, il santo e il pazzo. Che cosa rappresentano queste persone?

Andrea de La vita oscena è Antonello, ma risultava un po’ lezioso mettere il mio vero nome: Andrea era più neutro. Non è nascondimento però, è un modo per non sovrabbondare con l’ego narrativo in una scrittura già fortemente autobiografica. Un’autobiografia confessionale, potremmo dire, alla Anne Sexton o alla Lou Reed. Tornando alle tre figure, non direi che l’esule è di confine. La nostra letteratura occidentale nasce con dei poemi che trattano di esuli, basti pensare ai latini, all’Eneide. La Bibbia è la narrazione di un popolo esule e, a livello simbolico, la condizione dell’esule è quella umana. Da Omero a Andy Warhol, il quale diceva «nascere è un po’ come essere rapiti», troviamo proprio nell’esule l’essere umano.

Farei poi una distinzione tra ciò che è santo e sacro. Santo è colui che ha trasceso la dimensione quotidiana e ha la percezione della finitudine dell’esistenza. È anche chi vive nell’istante.

Per la terza figura, del pazzo, mi vengono in mente due terzine di Milo de Angelis: «Nei pazzi giungerà l’universo,/quel silenzio frontale dove erano/già stati» e «In noi giungerà l’universo,/quel silenzio frontale dove eravamo/già stati». Perchè pazzo è un modo di dire noi.

In un intervento radiofonico hai detto che la poesia non è il salvagente in caso di annegamento, ma è utile per trovare il salvagente. Possiamo dire che il salvagente è l’altro, l’umanità?

Sì, concordo. Arthur Rimbaud insegna: «io è un altro», cioè: nell’incontrare l’altro, incontriamo noi stessi; nel rifiutare l’altro, rifiutiamo qualcosa che rifiutiamo in noi stessi. Se pensi al razzismo nei confronti dei migranti, non è forse razzismo nei confronti di ciò che potremmo essere noi, ma che, per ora, non siamo? Una persona non si salva leggendo tante poesie, ma la poesia può essere un’occasione di riflessione e di autoriflessione.

La poesia per me è la forma comunicativa più simbolica. Non perché sia superiore, ma perché c’è una concentrazione simbolica molto più forte. In una precedente intervista dicevo che poesia sta alla prosa come la grappa sta alla birra.

Se la poesia è in grado di orientare, possiamo dire la stessa cosa della filosofia? Penso a Parmenide e ai primi filosofi, che erano anche poeti. Sentendo nella tua poesia molti echi filosofici, mi chiedo quale sia nella tua esperienza il rapporto tra poesia e filosofia?

In realtà solo Parmenide, per parlare di una cosa complessa assai come l’essere, ha usato un poema. Di Eraclito ci sono frammenti scomposti ed è difficile capire il genere. Come insegnava Giorgio Colli, gli altri presocratici scrivono saggi. Sono laureato in filosofia morale e il mio primo grande amore è stato Nietzsche. Nell’ultimo decennio, Lacan. Entrambi hanno un linguaggio particolare, prossimo a quello poetico: l’aforisma in Nietzsche e lo stesso Così parlò Zarathustra è poesia. Lacan fa un discorso sul linguaggio molto complesso, e la sua ricchezza richiama il discorso poetico.

Ho sempre amato Hegel e in pochi hanno colto quanto profondamente poetico sia questo tedesco, rozzo e affascinante.

Nel nostro massimo poeta dell’Ottocento, Leopardi, l’elemento filosofico è fortissimo. E così anche in Zanzotto, ultimo grande poeta del Novecento.

In alcuni casi può essere utile la scissione netta tra filosofia e poesia. Cambia la finalità, dimostrare e costruire un sistema. Mentre nella poesia si trova lo spaccato di un mondo, che poi può anche contenere una potenza di visione filosofica. Kant, ad esempio, non era poeta né nel linguaggio né negli intenti. Altrettanto, pur amandolo, Marx. Il quale non era un poeta, ma era un grande narratore: Il manifesto del partito comunista, finita l’utopia comunista, rimane un testo bellissimo da leggere.

Queste dodici liriche chiamano con forza e serietà temi incontrati precedentemente nella tua produzione letteraria. Hai individuato le cause dello scandalo, «abbiamo profanato il cielo riempiendolo di altro», «siamo altrove», «non siamo» e auspicato la via del ritorno a Dio, al cielo «dobbiamo cercare il cielo in noi», «essere parte del creato». Visto tutto quello che sta accadendo – ora più che mai, l’altro è un pericolo, un possibile untore – hai la sensazione che la parola poetica sia passata da profetica a utopistica?

Nella profezia classica, prendiamo il caso di Isaia, il profeta non è colui che avvisa intorno a ciò che accadrà. Lo stesso Isaia prima racconta la distruzione assoluta di Israele, poi la possibilità di salvezza. Il profeta è estremamente acuto nel regno della visione, del sacro, non della logica – anche se non manca di logica. È un acuto lettore del presente e avvisa su ciò che potrà essere, non su ciò che sarà. È portatore di possibilità statisticamente più o meno valide – diremmo oggi. Sennò diventerebbe un mago.

Si può anche vedere come una riflessione sul rapporto causa effetto: se il portiere è fuori dalla porta, quasi sicuramente l’attaccante segnerà. Ma se anche la porta è vuota, può prendere il palo.

Nei Poemetti si parla di «ritorno al cielo». Come si concilia l’opposizione individuale- collettivo?

In Poemetti della sera c’è molto misticismo indù, non cattolico – la mistica è il linguaggio della follia, che amo. Mi vengono in mente due pensatori fondamentali, che Milo De Angelis ha citato in una recente intervista: Jiddu Krishnamurti e Nisargadatta Maharaj.

Pensa al simbolo dello yin e yang della filosofia cinese. La terra senza il cielo non esiste e così questo concetto duale, giorno-notte, si applica per ogni aspetto della natura. Anche osservando il nostro Sistema solare si può capire come la terra abbia bisogno del cielo, anche fuori del simbolico. E noi viviamo in un mondo duale, è la caratteristica di questo luogo di passaggio.

Nelle tue liriche, così come nei romanzi, si assiste sempre a un fitto e vivifico dialogo con la tradizione classica e con gli autori della contemporaneità. Con chi dialoga Aldo Nove?

Ho avuto due maestri e il primo è venuto a casa mia quando avevo sedici anni, dopo aver letto delle mie cose: era Milo de Angelis. Siamo amici, vicini ai 40 anni di sodalizio, di amore spirituale. A 25 anni ho conosciuto Nanni Balestrini, che è stato l’altro mio alter ego e l’altro mio maestro. È morto a 80 anni, un anno e un giorno fa, e a rilento sto scrivendo La meravigliosa vita di Nanni Balestrini. Quello che è curioso è che con loro mi sembrava di avere due amanti: ero nel mezzo di due movimenti diversi, che hanno segnato 20 anni intensissimi di letteratura. Da una parte Milo, il massimo esponente della parola innamorata, dall’altra il Gruppo 63, con massimi rappresentanti Nanni Balestrini e Edoardo Sanguineti.

Anche Sanguineti è stato mio maestro e per una decina d’anni ci siamo frequentati molto, però non sono mai riuscito a dargli del tu. «Ma dai, dammi del tu», «Sì professore, vedrà che adesso le do del tu».

In cosa sono (stati) fondamentali nel tuo percorso?

Hanno letto le mie poesie, dandomi consigli, stimolandomi. Mi hanno trasmesso molto entusiasmo. Poi ci sono altri fattori, fattori umani. Ricordo mangiate e risate con Balestrini, De Angelis e Sanguineti. Anche con Zanzotto una volta. Con Balestrini e De Angelis c’è stato e c’è un rapporto amicale in senso gerarchico: è infinitamente più facile che Milo mi dica che una poesia in un punto non va bene, che non il contrario. Con Balestrini abbiamo scritto cose assieme, si respirava molta libertà. Lui è scrittore prima che poeta. Una volta mi ha detto: «Invece che andare a capo, vai tutto di seguito».

So della tua passione per le traduzioni dalle lingue antiche, possiamo aspettarci una tua traduzione di un testo antico, in futuro?

Le ultime traduzioni sono state tutte dall’inglese e il periodo in cui ho tradotto molto i greci e i latini era tra i 17 e i 20 anni. Sempre con Einaudi ipotizzavamo un volumetto, ma vedremo. Ad oggi ho tradotto tutto il Mimnermo di Colofone, diversi frammenti di Teognide e il primo canto dell’Eneide.

Su quale testo ti piacerebbe lavorare?

Saltuariamente ho provato a studiare l’ ebraico e lavorerei sulla Bibbia.

Di fronte alla tua poesia a volte il lettore inciampa, barcolla e altre volte, per uscirne, deve affidarsi alle tue parole. Siamo, noi lettori, di fronte a un grido che scuote l’animo e poi lo alimenta di luce, di cielo. Come ti poni di fronte al lettore?

Non mi aspetto niente in particolare dal lettore, anche se noto come un testo possa creare particolare empatia. Mentre scrivo cerco di essere onesto prima di tutto con me stesso, cerco di esprimere in modo piacevole e intenso quello che voglio esprimere a me. In Poemetti della sera ci sono tanti riferimenti alle Laude di Jacopone da Todi e poi ai testi di Gianni Rodari, anche se l’esuberanza della rima non è come la loro. Sono anche io un lettore e leggo poesie da quaranta anni, e a volte mi rendo conto che l’empatia è possibile. Sì, molte volte succede.

In quanto scrittore, ti senti in dovere di qualcosa?

Mi sento in dovere di scrivere delle cose belle.