Viviamo ormai tra le spire del capitalismo, lo status di merce ci si addice quasi più che quello di persone, destra e sinistra sembrano due squadre di un derby, istanze dogmatiche per cui fare il tifo e non più due chiavi di lettura della società. In questo ben poco incoraggiante contesto, che fine ha fatto la parola rivoluzione?

Continuiamo ad attribuirle il suo significato storico, eppure a livello viscerale la troviamo inesorabilmente depotenziata, percepita come un qualcosa di esotico, che non ci smuove più perché lontana dal quotidiano. Per quanto tangibili ci appaiano le ingiustizie che continuiamo a subire, l’idea di una rivoluzione mantiene il sapore di un di Paese delle Meraviglie, del sogno di un’umanità bambina che però ora è diventata grande, si è svegliata, anche perché sa che il mutuo non si paga certo da solo.

Sappiamo però – l’abbiamo studiato – che le rivoluzioni ci sono state eccome, a volte hanno cambiato il mondo, spesso a un costo irragionevolmente alto, altre volte sono rimaste una vampata, un tentativo fallito. C’è però un aspetto che forse tendiamo a perdere di vista, che i nostri sussidiari non raccontano, ed è quel fermento creativo e intellettuale che ogni rivoluzione inevitabilmente accende. Per cambiare il mondo servono sicuramente dei corpi che lottano, ma anche dei cervelli che pensano, delle mani che creano. Quella Francese, quella Russa, quella Nicaraguense, quella Cubana, quella Messicana sono state rivoluzioni fatte di carne e sangue, ma anche di pensiero e arte.

È questo il mondo in cui s’immerge Patrick Deville in Viva, libro originariamente pubblicato nel 2014, che arriva in Italia edito da nottetempo, con la traduzione di Filippo D’Angelo. In quanto francese, la rivoluzione fa parte del patrimonio genetico di Deville, eppure la sua natura cosmopolita lo porta a guardare lontano, (sempre nottetempo, qualche anno fa, ha pubblicato il bellissimo Kampuchea, sulla sanguinosa presa di potere dei khmer rossi di Pol Pot), ad altri cambiamenti, altre rivoluzioni, che si ricollegano a loro volta ad altre lotte, i cui protagonisti sono sorprendentemente affini e le cui storie, piccole e umane, contribuiscono più o meno consapevolmente alla Storia, quella grande e disumana.

Il fuoco da cui Viva prende le mosse è l’approdo di Lev Trockij in Messico, reduce da una lunga fuga dall’Unione Sovietica a seguito della sua rottura con Stalin. Ad accogliere lui e sua moglie sono Diego Rivera e Frida Kahlo, che li ospitano nella “casa blu” dove viveva la pittrice. Siamo nel 1937, sia in Russia che in Messico la rivoluzione è conclusa, c’è chi ancora lotta, ma gli equilibri di potere hanno ormai subìto un riassetto. Come dicevamo però più che sullo scontro politico l’attenzione di Deville si concentra sul fermento culturale e artistico che negli anni Trenta del Novecento portò numerosi intellettuali dall’indole e dalla provenienza anche molto diversi a confluire in Messico alla ricerca, talvolta disperata, di una nuova scintilla ideologica, filosofica o creativa.

Deville gioca con i cavi della Storia come un centralinista impazzito, mette in contatto personaggi e situazioni che apparentemente non condividono nulla, ma si rivelano parte di uno stesso fermento anche solo per l’essersi trovati negli stessi luoghi in quel periodo tanto cruciale. E se il fermentare, anche organicamente parlando, implica una trasformazione, non necessariamente quel processo sarà facile né piacevole. Secondo Deville infatti il fermento, politico o creativo che sia, è tanto doloroso e logorante quanto più è genuino, chi lo vive non può fare a meno di consumarsi, di autodistruggersi – in un modo o nell’altro – affinché l’auspicato cambiamento avvenga.

Esemplificativa in questo senso è, accanto a quella di Trockij, l’altra figura chiave del libro: Malcolm Lowry, scrittore inglese tormentato e alcolizzato che si trasferì in Messico con sua moglie Jan nel tentativo di salvare un matrimonio ormai compromesso. Sarà proprio il Messico con i suoi fuochi, i suoi liquori e la sua indolenza a ispirargli il romanzo che lo ha consegnato alla storia della letteratura, Sotto il vulcano. Un successo che non aiuterà e non risolleverà né il suo legame con Jan, né la sua salute fisica e mentale. Come Deville suggerisce, Lowry è un artista che non può vivere se non dentro il fallimento, perché fallire è l’unica cosa di cui la sua arte si nutre. Pur di continuare a scrivere, allora, Lowry ha bisogno di sacrificare sé stesso, ed è questo che lo avvicina a Trockij, è questo che rende anche lui un rivoluzionario, in quanto si autoelimina, sceglie di consumarsi per un bene più grande e collettivo. In una delle pagine più belle di Viva, Deville scrive:

«Avvicinarsi a quei due lì significa avvicinarsi al mistero delle vite dei santi, cercare ciò che li spinge verso le lotte eterne e perse in partenza, l’assoluto della Rivoluzione o l’assoluto della Letteratura, dove non troveranno mai la pace, l’appagamento di un lavoro ben fatto. Significa avvicinarsi […] all’immenso orgoglio di andare a rubare anche loro una scintilla, pur sapendo bene che finiranno incatenati alla roccia, e continueranno così a mostrarci, eternamente, che hanno tentato l’impossibile e che l’impossibile può essere tentato. Quello che ci gridano, e che noi fingiamo spesso di non sentire, è che ognuno di noi è tenuto all’impossibile.»

Attorno a queste due figure prometeiche, Deville collega altri fili, altre voci, che in un modo o nell’altro si sono lasciate attrarre dal fermento messicano, talvolta sposandolo, talvolta rendendosi conto che non erano ancora pronte al sacrificio richiesto. L’indecisa visita di André Breton, la ricerca frustrata e allucinata di Antonin Artaud, lo spionaggio alla Mata Hari di Tina Modotti, gli infiniti pseudonimi di B. Traven, la misteriosa scomparsa del pugile-poeta Arthur Cravan, tante storie che convergono in un Messico che di volta in volta accoglie, trasforma, uccide, resuscita, inghiotte.

Anche il lettore è inghiottito da questo viavai, superato lo shock del vedere alcuni miti tirati giù dal piedistallo su cui la cultura e il tempo li hanno piazzati, si lascia volontariamente invischiare dal dolore di chi accende scintille, si perde tra le complesse interferenze tracciate dall’autore. Anzi, una volta dentro, è forte il desiderio di continuarne il lavoro connettivo, di scavare ancora, di allargare di più il quadro – ad esempio noi italiani, partendo dalla figura di Ramón Mercader, falso amico e assassino di Trockij, possiamo risalire anche solo con pochi clic in rete alla cugina di Ramón, Maria Mercader, affascinante attrice che lavorò anche in Italia dove conobbe Vittorio De Sica. Dalla loro relazione nacque un figlio, Christian, Christian De Sica. E chissà se Deville immagina che tra la rivoluzione e il cinepanettone c’è solo un grado di separazione.

Fa sorridere, certo, eppure anche questa curiosa divagazione è parte della metaforica ruota panoramica con cui Deville chiude il libro, in cui «quelli che sono in alto e credono di scorgere all’orizzonte le albe radiose delle rivoluzioni politiche e poetiche, già ridiscendono nell’oscurità». Uno dei suggerimenti che la lettura di Viva può darci è allora quello di provare a capire a che punto siamo nell’attuale giro di ruota. E se davvero la parola rivoluzione non genera più alcun fermento, se parlarne non fa più alcun male, se davvero vogliamo dimenticarci di essere tutti, nessuno escluso, tenuti all’impossibile, vuol dire che da quella giostra siamo addirittura scesi, e da chissà quanto tempo.

Sarà forse il momento di risalirci?

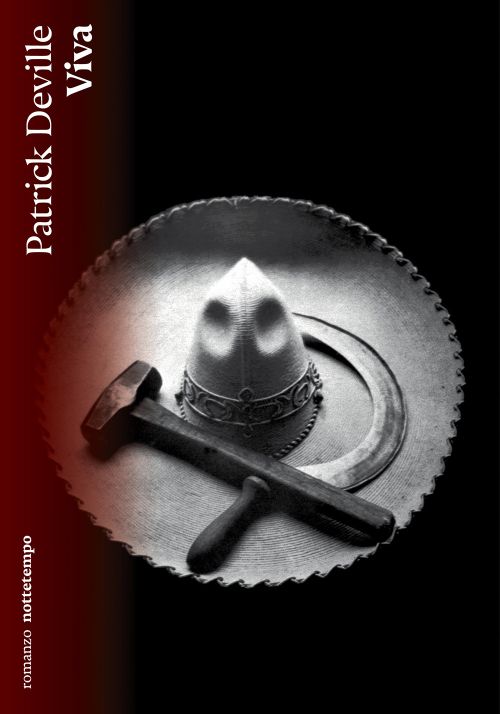

In copertina:

Diego Rivera, Sogno di una domenica pomeriggio nel centro di Alameda, 1946, partic.