Una delle operazioni più meritevoli che interessano il mercato fumettistico italiano contemporaneo è la riscoperta di opere che in passato, per svariati motivi, non hanno ricevuto l’attenzione che meritavano. Nel caso del manga, questo fenomeno ha portato alla pubblicazione dell’intera (o di buona parte della) produzione di autori di genere – come Kazuo Umezu e Junji Ito, due maestri dell’horror fino a poco tempo fa inediti in Italia –, ma anche alla diffusione di fumettisti dall’identità autoriale più difficilmente inquadrabile in categorie specifiche, salvo per la comune appartenenza a quella corrente rivoluzionaria che risponde al nome di gekiga (letteralmente “immagini drammatiche”, ma con una ricercata omofonia con geki, ovvero “violento, d’azione”).

Alla fine degli anni ’50, gli autori che si riconoscevano in questa corrente erano accomunati dall’insofferenza nei confronti delle convenzioni troppo limitanti del manga popolare per ragazzi, dalla consapevolezza che il linguaggio del fumetto possedeva potenzialità espressive ancora largamente inesplorate e dalla volontà di rivolgersi a un pubblico più adulto, sperimentando e approfondendo tematiche considerate fino a quel momento off limits. Gli autori di gekiga sfruttarono anche canali di circolazione alternativi rispetto ai quotidiani e alle riviste mensili, in particolare i cosiddetti “negozi di libri a prestito” (kashihonten), un’istituzione simile alla biblioteca, ma dall’atmosfera più informale, che nel dopoguerra si diffuse in diverse città. Nella storia del fumetto giapponese, di conseguenza, ci si riferisce spesso alla nascita del gekiga come al sorgere di una tradizione alternativa rispetto al manga convenzionale, e una metafora ricorrente – come ha ricordato Juan Scassa – è quella dei due picchi: sulla cima del manga commerciale svetta il “dio del manga” Osamu Tezuka, mentre dall’altra parte, sulla cima del manga alternativo, il maestro riconosciuto è Yoshiharu Tsuge.

Autore riservato ma oggetto di un vero e proprio culto da parte di estimatori di spicco, compresi i due fumettisti che in Italia sono i maggiori responsabili della sua valorizzazione (Igort e Vincenzo Filosa), Tsuge ha in effetti contribuito non poco ad alimentare in prima persona il mito di un artista irraggiungibile, adottando uno stile di vita isolato che ha anche eletto a oggetto di narrazione in diverse sue opere, trascorrendo lunghi periodi di inattività e rifiutando fino a pochi anni fa quasi tutte le offerte di pubblicazione provenienti dall’estero. Chiunque abbia letto le sue opere non può che provare stupore nell’apprendere che Tsuge, a quanto pare, era convinto che esse fossero sostanzialmente intraducibili, e che per questo non meritassero di essere conosciute al di fuori del Giappone, ma anche una grande ammirazione per la sua modestia, così lontana dall’esibizionismo di non pochi artisti mediocri.

Per quanto mi riguarda, dopo aver letto di «Tsuge l’invisibile», «pioniere di un certo tipo di storie, raccontate con poesia e durezza», sulle pagine dei Quaderni giapponesi di Igort, ho seguito le varie uscite italiane e mi sono immerso nelle sue opere “al contrario”, ovvero a partire dal grande capolavoro della maturità L’uomo senza talento (1986), per poi approdare alle altre storie di ispirazione autobiografica pubblicate tra gli anni ’70 e ’80 (Il giovane Yoshio, La stanza silenziosa) e alle magnifiche storie visionarie apparse sulla rivista Garo tra il 1965 e il 1970 (Nejishiki, Fiori rossi), considerate il punto di svolta della sua carriera. Per la loro singolare bellezza, nonostante conoscessi superficialmente altri autori del gekiga come Yoshihiro Tatsumi e Tadao Tsuge (fratello di Yoshiharu), ognuna di queste opere mi sembrava talmente unica da sottrarsi in modo spontaneo a qualsiasi potenziale confronto. Un racconto straniante come Nejishiki (1968), storia di un ragazzo morso da una medusa che vaga disperato in cerca di soccorso in un deserto villaggio di pescatori, non poteva che apparirmi come una visione originatasi dal nulla, irripetibile e aliena da tutto il resto, ma anche un’altra storia grottesca e allucinata come Salamandra (1967), benché fosse nota l’ispirazione letteraria tratta da un racconto di Masuji Ibuse, somigliava all’esito di quell’alchimia imponderabile che unisce la maestria all’ispirazione, e a cui spesso ci si riferisce col termine “genio”.

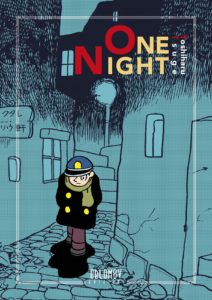

Ma da dove nasce e come si è sviluppato il genio di Tsuge? Per provare a rispondere a questa domanda, una lettura imprescindibile è il recente volume tradotto da Juan Scassa e pubblicato da Oblomov, One night, che propone per la prima volta in Italia una selezione di storie appartenenti al periodo iniziale della sua carriera (1958–65), precedente alla storica collaborazione con la rivista Garo. Prima che il genio di Tsuge si cristallizzasse, definendo i caratteri della sua poetica e del watakushi manga (“fumetti dell’io”), il giovane autore passò attraverso una fase di intensa sperimentazione, durante la quale si cimentò in generi molto diversi tra di loro. Le otto storie contenute in One night, suddivisibili in tre filoni principali, esemplificano bene questa varietà: le prime quattro sono vicende quotidiane di povertà, violenza e mistero, accomunate dalla cupa ambientazione metropolitana e riconducibili alle atmosfere del giallo e del noir (La ciminiera maledetta, Una notte, La lettera misteriosa, Il ventriloquo); le due storie seguenti sono invece dei drammi storici che hanno per protagonisti dei samurai (Lama cieca – un estratto da Storia segreta di Musashi – e La buca); le due storie conclusive, infine, sono ambientate nel futuro su navi spaziali, e mostrano Tsuge alle prese con una personalissima rivisitazione del genere fantascientifico (Topi, La finestra a tribordo).

Ci troviamo in una fase aurorale del gekiga, nella quale è ancora evidente l’influenza stilistica di Tezuka, ma è anche facile riconoscere le tracce di una precisa volontà di distanziarsi dal suo modello: le linee spezzate sostituiscono quelle arrotondate, i volti dei personaggi si incupiscono e si accentua la violenza delle loro azioni, mentre le tavole si tingono di nero e si caricano di effetti quasi espressionistici. L’attenzione per gli aspetti più scabrosi dell’esistenza va di pari passo con una particolare sensibilità rivolta alle persone relegate ai margini della società. La morte violenta e drammatica, spesso nella fattispecie dell’omicidio, è la miccia che in quasi tutte le storie fa esplodere la tensione e alimenta riflessioni su ciò che di più insondabile c’è nell’animo umano.

Tsuge, tuttavia, non dimostra un gusto morboso per il male e la crudeltà, e soprattutto evita qualsiasi discorso che potrebbe suonare eccessivamente didascalico o rassicurante. Una caratteristica peculiare del suo approccio è al contrario una ricercata sospensione del giudizio, funzionale al mantenimento di un senso di mistero e accompagnata da considerazioni sulla relatività della ragione umana. Già nella tavola iniziale della storia che apre il volume, La ciminiera misteriosa, in una delle rare didascalie descrittive, il male assume le forme di una visione che cambia in base alla prospettiva adottata: «Nella periferia di Tokyo ci sono delle ciminiere misteriose. Dato che sono disposte a rombo, a seconda del punto di vista se ne possono osservare tre al posto di quattro, oppure se ne vede solo una o due al posto di tre. La gente le chiama le ciminiere maledette».

Sul piano delle relazioni umane, la stessa dinamica si riscontra in vicende segnate da scambi di identità e di ruoli e dall’emergere del motivo del doppio, come Il ventriloquo, nella quale la distinzione tra uomo e marionetta, ma anche tra vittima e carnefice, è occultata fino a dare un’impressione straniante di reversibilità. Accenti più poetici risuonano invece in Una notte, storia di uno studente povero che ruba dei soldi a uno sconosciuto incontrato per strada, credendolo ubriaco, ma che in seguito si trova a prendersi cura di lui e a trasportarlo fino alla propria stanza, scoprendo infine che si tratta di un ladro in fin di vita. Il racconto, non a caso, è stato scelto da Maria Teresa Orsi come esempio della produzione giovanile di Tsuge nella sua classica Storia del fumetto giapponese: «Svolto senza elementi superflui, stringato, essenziale e quasi privo di dialogo, Aru hitoya evidenziava alcuni caratteri che sarebbero rimasti inalterati nelle opere più mature dell’autore: la malinconia della vicenda, la dimessità della situazione e dei gesti, il sostanziale senso di inutilità che permea la storia».

In La lettera misteriosa, dove l’espediente del manoscritto funge da raccordo tra due piani temporali, la stessa struttura duplice della trama amplifica il senso di distanza e ambiguità delle azioni narrate. Un ragazzo incontra un amico al cimitero mentre sta visitando la seconda tomba di sua madre, seppellita in due luoghi diversi, e gli mostra una lettera nella quale è descritto un efferato omicidio legato al mistero di quella doppia sepoltura. Continuando la lettura del volume il lettore potrà rendersi conto di una significativa corrispondenza tra questo omicidio e gli eventi di La finestra a tribordo, dove l’ambientazione spaziale non mistifica, ma anzi accentua i risvolti di un’ossessione radicata nelle profondità dell’inconscio umano, e accorgersi che anche l’altro racconto di fantascienza (I topi), dopotutto, narra la storia di un’ossessione che finisce letteralmente per divorare l’equipaggio della nave.

Nel finale di La lettera misteriosa, i due amici che si sono incontrati per caso riflettono sullo strano racconto che hanno appena letto. Mostrandosi poco persuaso a credere che l’uomo sia semplicemente un pazzo, il ragazzo protagonista sostiene che spesso gli esseri umani sbagliano a giudicare i loro simili, perché «non si accorgono della crudeltà che portano nel cuore», e nonostante stia parlando di un omicida si dice convinto che anche lui fosse «una brava persona». Le parole che chiudono il dialogo, infine, dietro l’apparente rassegnazione echeggiano una lezione di rara umanità e saggezza: «Gli esseri umani sono complicati. Non sapremo mai la verità».