Voglio celebrare assieme a voi le usanze della mia famiglia e dei miei amici e i nostri ricordi, e portarvi con me alla scoperta delle origini del cibo, di come il cibo riesca a farci sentire ancorati a un paesaggio che non sempre ricambia il nostro amore.

Il modo in cui pensiamo al cibo è un portale verso le nostre storie più intime, verso noi stessi – e, cosa più dolce di tutte, è un’opportunità per accrescere la nostra connessione con gli altri.

Di cibo si può scrivere in infiniti modi, da infiniti punti di vista, con infinite intenzioni: può valere forse anche per altri temi? Non credo, non credo ce ne siano altri così sconfinati, così aperti, così intimamente legati alle nostre vite e, insieme, legati al modo con cui ci rapportiamo al mondo intero, con cui, letteralmente, ingeriamo il mondo e lo trasformiamo in pezzetti di noi. Scriviamo di cibo pensando, elaborando, digitando con cellule costituite da quel cibo: con quale altro tema accade? Nessuno, chiaramente.

Di cibo si scrive per tramandare ricette, prima di tutto. Dai ricettari dei grandi cuochi ai quaderni familiari, dalle enciclopedie che tentano, sempre fallibilmente, di essere esaustive – mi ricordo dell’enciclopedia che ha accompagnato la mia infanzia e attraverso la quale giravo il mondo dalla panca della cucina di mia madre: quella a cura di Giuliana Bonomo, otto grandi volumi di ricette in ordine alfabetico, ciascuna con la bandierina del paese di provenienza –, ai libricini tematici dedicati, per dire, solo alle polpette o a una singola spezia, e che anche in un campo così ristretto non riescono nemmeno ad avvicinarsi a una qualche completezza.

Ci sono libri di ricette in cui queste diventano racconto personale e perfino politico: Casalinghitudine di Clara Sereni è prima di tutto un memoir, ma è anche una riflessione su femminismo e impegno politico che passa attraverso piatti di conforto e di cura degli altri.

Quando si scrive di cibo si scrive anche di rapporto col mondo da un punto di vista storico – come fanno in Italia Massimo Montanari e Alberto Grandi – e come hanno fatto moltissimi altri. C’è un libricino che mi ha sempre appassionata ed è La favolosa storia delle verdure, di Évelyne Boch-Dano, in cui la storia dei cavoli si intreccia ai successi della marina olandese, quella del pisello con gli albori dell’agricoltura.

Il rapporto col mondo può essere anche di tipo culturale, antropologico, religioso e di desiderio: un libro – c’è da dire: incantevole – è La ricetta dell’incanto. Leggende, rituali e simboli dell’alimentazione, di Francesco Boer e Fabio Bortesi, che parte dal pane e dai suoi significati, per attraversare millenni di rapporto simbolico e profondo con il cibo e, più che dare risposte, ripetersi all’infinito la domanda: cosa significano per noi il cibo e l’atto del mangiare?

Ma il rapporto col mondo va anche, inevitabilmente, affrontato da un punto di vista politico e ambientale: la filiera alimentare pesa sulle emissioni climalteranti per circa un terzo del totale, e l’utilizzo di prodotti chimici di sintesi e la deforestazione per fare posto a pascoli e nuove coltivazioni stanno minacciando seriamente la biodiversità. E non solo: le storture del sistema della grande distribuzione, la morsa dei prezzi non stabiliti dal produttore che costringe gli agricoltori al limite della sostenibilità economica del loro lavoro, lo sfruttamento della manodopera, l’inaccessibilità, per fasce della popolazione sempre più grandi, a un cibo di qualità, rende chiaro quanto i problemi ambientali siano sempre indissolubili dai problemi sociali. Su questi temi, è importante il lavoro che fa Fabio Ciconte – fra le cose che ha scritto: L’ipocrisia dell’abbondanza e Chi possiede i frutti della terra – ma anche un libro come Restano solo sessanta raccolti, di Philip Lymbery, che a dispetto del titolo da conto alla rovescia ha un sottotitolo pieno di speranza: Come raggiungere un futuro in armonia con la natura, e che la speranza la mostra raccontando le esperienze di aziende agricole che sono riuscite a ripristinare degli habitat compromessi, a far tornare specie di insetti e uccelli in luoghi dove erano spariti, e che sono la dimostrazione che è possibile praticare un’agricoltura che non è predatoria dell’ambiente ma che al contrario può inserirsi in armonia con l’aria, l’acqua, il suolo.

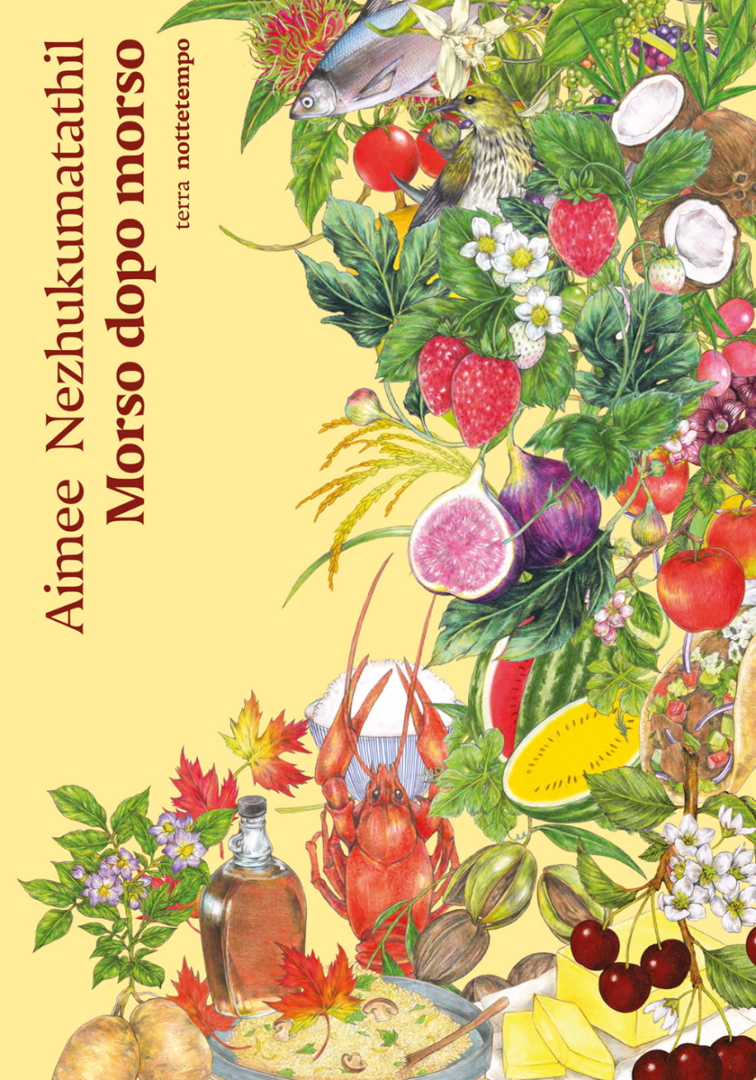

Esattamente come ogni libro di ricette, questa mia divagazione non ha alcuna possibilità di essere un minimo esaustiva – non ho nemmeno provato a nominare tutti gli aspetti legati alla salute, per esempio – ma solo di mostrare quanto ampio possa essere lo spettro entro cui si scrive, da sempre, di cibo. In questo ampio spettro, il nuovo libro di Aimee Nezhukumatathil, Morso dopo morso (appena uscito per nottetempo, nella traduzione di Federica Principi e con le illustrazioni di Fumi Mini Nakamura) si muove in totale libertà, senza appartenere a nessuna categoria, senza prendere nulla troppo sul serio e, proprio per questo, avvicinandosi moltissimo a una verità profonda: il cibo permette di rapportarci alla meraviglia del mondo. È un punto di accesso primario e primordiale, diretto, naturale, e potentissimo, allo stupore, all’incredibile bellezza, all’abbondanza di forme, sapori, profumi, colori, consistenze, e anche storie, ricordi, suggestioni del nostro pianeta.

Può sembrare una cosa piccola ed estremamente semplice, ma è proprio nella sua semplicità, nell’universalità dell’esperienza da cui nasce, il mangiare, che sta la sua forza: in questo periodo storico in cui non basta più un solo post come prefisso al termine verità, tornare ad avere esperienza del reale attraverso qualcosa di concreto, da tastare, annusare, assaporare, masticare, inghiottire è un modo per riappropriarsi del vero, per prenderlo dall’oggettivo esterno e portarlo dentro di noi, unirlo al nostro corpo, e alle nostre esperienze intime, ai ricordi, al senso di meraviglia, alla nostra capacità di inventare, di immaginare, perfino, partendo da un morso di mondo.

E l’invito che fa Nezhukumatathil è proprio quello dell’immaginazione: prima ancora che un libro sul cibo, questo è un libro di scrittura creativa. Lo diventa esplicitamente in chiusura, con alcuni esercizi di scrittura, ma lo è anche in tutte le sue pagine, in cui usa cannella, riso, noci di cocco, lumpia, waffle o pepe nero come espedienti per inventare e rievocare, come semi per divagazioni, come riflessioni sull’identità culturale, sul sentirsi diversi, accettati oppure no, sulle preoccupazioni, sull’essere madri e nutrire, e sull’essere figlie e nipoti accudite attraverso dei frutti succosi o dei piatti speziati. E allora da una cipolla nasce un abbecedario; da un incontro inquietante sotto un albero di ciliegie, una poesia; dal confronto fra il mango indiano e quello filippino una riflessione sulla propria identità.

È anche un libro che parla di rapporto con le piante da cui arriva il cibo: l’albero del paw-paw con i suoi fiori cremisi e quello di litchi, di più di mille anni, che ha ripreso vita nel Sichuan; i ciuffi di ananas che i genitori dell’autrice le portano e che lei fa rinascere davanti alla finestra; le piante di pomodoro con il loro odore così evocativo e i cespugli di more nell’orto e nel giardino, e la capacità di attesa e la fiducia nel futuro che richiede l’atto di cominciare a coltivare:

«Il giardinaggio è un esercizio di fede cocciuta, odorosa: che quei rametti che stringi in mano, un piumato sistema radicale, in qualche modo diverranno elastici e schizzeranno selvaggi sotto i raggi del sole, offrendo frutti quando meno te lo aspetti.»

Perché il cibo che vediamo crescere sotto i nostri occhi assume un sapore e un significato ancora più stratificati, e il momento in cui lo mangiamo è solo un istante, un anello di un ciclo molto più lungo, di sguardo verso il futuro – far radicare un ciuffo di ananas per metterlo poi a dimora in giardino sapendo che non ne coglierai nuovi frutti prima di tre, quattro anni; piantare degli alberi di paw-paw sapendo che per i primi cinque anni li vedrai solo fiorire e mai fruttificare; seminare pomodori nell’incertezza del raccolto, una stagione dopo – e, insieme, verso il passato: il ricordo di chi ci ha donato quei semi, quei ciuffi d’ananas, quel rametto, quella pianticina.

E in questo continuo esercizio di meraviglia a cui ci spinge Nezhukumatathil poter osservare le trasformazioni di un frutto, la crescita di un albero, la fioritura di un cespuglio, e poi la raccolta, l’assaggio, lo scandire i tempi e le stagioni attraverso la disponibilità di un ortaggio invece di un altro, è un’occasione da non farsi mancare: tutti possiamo coltivare qualcosa, io mi unirei al consiglio dell’autrice e direi che se proprio avete un pollice quasi nero potreste partire dalla menta, meravigliosa, profumata, ma soprattutto: resistente. Così resistente che quando Persefone scopre la ninfa Mintha, amante di Ade, e la pesta sotto i suoi piedi, questa si trasforma in pianta e invece di morire calpestata, si propaga e sprigiona il suo profumo nell’aria. In inverno vi sembrerà che non abbia più speranze, le foglie che diventano nere e avvizzite, sui rami nudi, ma in primavera ne spunteranno di nuove, sempre verdi, sempre profumatissime.

E a proposito di profumi: sapete qual è l’aroma più amato al mondo? Quello di vaniglia. Un paio di anni fa conobbi il giardiniere dell’Orto Botanico di Padova, un signore silenzioso e quasi scontroso, di pochissime parole, che si accese quando gli chiesero qual fosse la parte che amava di più del suo lavoro: l’impollinazione delle orchidee di vaniglia. Ho scoperto leggendo Morso dopo morso che questa operazione – necessaria per le piante di vaniglia coltivate: esiste un unico tipo di ape, la Melipona, che può impollinare un fiore di vaniglia, vive solo in America Centrale e di certo non si trova a Padova – che il procedimento è stato scoperto da Edmund Albius, schiavo dodicenne di un botanico di La Réunion.

Poi ho scoperto anche quante persone muoiono ogni anno perché gli cade una noce di cocco in testa: il numero non posso dirlo, ma lo trovate a pagina 231.

Nezhukumatathil si muove con grande leggerezza fra questi aneddoti, storie e suggestioni, fra i ricordi della sua infanzia, fra i piatti delle sue origini – che come per la disputa sul mango sono divise fra Filippine e India –, fra poesie e brevi saggi, in questo che è una specie di Zibaldone sul mangiare, un Halo-halo, coppa di gelato il cui nome significa mischia-mischia, citato in uno degli ultimi capitoli, senza prendere mai nulla troppo sul serio, usando ogni frutto, o piatto, come innesco per fare altro, per inventare, per aprirsi alla meraviglia: e però sono proprio queste le operazioni più serie che possiamo compiere: assaporare la meraviglia del presente. Evocare il passato. Immaginare il futuro.

In copertina: illustrazione di Fumi Mini Nakamura