«Una volta era tutto fermo. Tutto era un lungo momento. Era eterno e, insieme, non durava nulla. Quando una sola cosa si mosse, fu subito evidente che tutto sarebbe rovinato nel nulla; o, invece, sarebbe precipitato lentamente e per sempre nello splendore.»

Torna in mente, per restare nei paraggi, Anna Maria Ortese, la sua teologia negativa espressa, verso la fine, in formule di estrema brevità: «ritengo che l’universo non sia circolare come si tende a definirlo, ma ellittico, ed esso perde di là, da quella sua deviazione – ancora, fortunatamente, splendente -, tutto il suo sangue o sostanza, tutto ciò che chiamiamo tempo».

Altri legami ci sarebbero con Anna Maria Ortese ma Lo splendore sarà composto, un giorno, di sette volumi: ci sarà tempo per esplorare l’estensione di certi intrecci. Si tratta di un’immensa opera (a cui la definizione “romanzo”, sebbene necessaria, sta subito stretta) scritta da Pier Paolo Di Mino, in oltre dieci anni di lavoro. Racconta la nascita e la vita di un eletto, un potenziale salvatore, di nome Hans Doré.

Per Hans sarà fondamentale l’incontro con alcune persone e con alcuni libri: uno è un libro senza titolo, infinito, in cui c’è tutta la storia del mondo; sulla sua copertina azzurra splende uno strano nodo reclinato (potrebbe essere un universo ellittico, ripiegato nel centro), un libro fatto di immagini, che si presentano diverse ad ogni lettore; ma alcuni, probabilmente la maggioranza, la stragrande maggioranza, vi scorgerà solo pagine bianche.

Pier Paolo Di Mino e l’illustratrice Veronica Leffe ne hanno pubblicato, fuori dai circuiti editoriali, alcuni capitoli, oltre a delle Note di lavorazione. Le misteriose e ramificate connessioni tra questo poema per immagini, inesistente eppure già reperibile, le Note e la lunga storia di Hans, sono state analizzate, per quanto possibile, in un altro articolo, qui su Limina. A metà marzo sarà nelle librerie L’infanzia di Hans, il primo dei sette volumi del ciclo dello Splendore, per le edizioni Laurana, nella collana fremen, diretta da Giulio Mozzi.

Hans nasce nel 1911 alla periferia di Berlino da un’inerme e confusa ragazza madre, Rosa Dorè, aiutata nel parto dalla levatrice Clea. Viene adottato dalla famiglia del figlio di Clea, Joseph Idel, un socialista che lavora in un macello, dove troverà lavoro anche la mamma di Hans.

Fin dall’inizio il bambino rivela le caratteristiche di un fanciullo incantato. Ma il racconto lo abbandona presto per portare il lettore indietro nel tempo a seguire le avventure della famiglia del padre adottivo.

Si risalirà così ai genitori di Clea: la madre Albertine, una donna frigida e anaffettiva e il padre Franz Schurman, imprenditore nel settore delle concerie, andato in rovina dopo essersi smarrito durante una passeggiata e aver vissuto un’esperienza simile all’illuminazione.

E ancora più indietro si arriverà alle vicende di Hermine, vedova di un ambulante, anche lei girovaga su un carro nei mercati della Germania di metà Ottocento, guaritrice e levatrice in comunicazione continua con lo spirito del marito e altre potenze celesti, o forse solo entità filosofiche, che alla fine dei suoi viaggi aiuterà a far nascere Clea e sarà fondamentale nella sua formazione.

E via, dall’altra parte, sempre seguendo l’albero genealogico di Joseph, ecco suo padre, Gustav, marito di Clea, un demonio, schizofrenico (dialoga costantemente con una certa Sara, la moglie di Abramo, il patriarca della Bibbia), gestore di bordelli, soldato, vagabondo nella Francia della Comune di Parigi insieme a uno strano compagno, Gérard de Nerval, non il poeta, un suo omonimo, con cui ha una relazione omosessuale.

Qui la storia si complica parecchio: preti oppiomani, oscure teorie gnostiche sulla vera natura dell’universo, anarchici e sette iniziatiche, due strani figuri, Hubel e Ginzburg, che dall’inizio dei tempi lottano tra loro per dare un senso alla storia, appassionati di dicotomia, cioè dividere il mondo tra un’interpretazione e quella opposta, buoni e cattivi, ortodossi ed eretici, destra e sinistra, ma pronti ad allearsi perché non ne traluca mai lo splendore, Hans Doré non nasca, e tutto precipiti per sempre nel nulla; e poi una libreria, un libraio, un libro azzurro…

Potrebbe sembrare la trama di un romanzo postmoderno: è il suo opposto.

Prima di iniziare a leggere, sarà bene fare una passeggiata davanti alla propria libreria, dare una scorsa ai titoli e constatare ancora una volta quanto quel luogo sia rassicurante: a ogni nome corrisponde uno stile, un andamento della scrittura e un’idea del mondo.

Pier Paolo Di Mino lo sostiene più volte, sia all’interno dello Splendore sia nei testi che lo accompagnano: le opinioni, le idee che ci facciamo del mondo, che spesso vengono riversate dentro di noi e di cui ci riempiamo (da qualche parte suggerisce che vadano a colmare la colonna vertebrale, fino a marcirne il midollo), sono solo uno schermo che frapponiamo fra noi e l’urgenza della vita, lo spasimo del vivere, la necessità e la certezza della distruzione, l’urgenza della meraviglia. Sono, insomma, opera di Hubel e Ginzburg.

Ciò che, dunque, viene spazzato via, già in questa prima parte del lungo lavoro, è proprio la figura dello scrittore, come si è istituzionalizzata a partire dalla metà dell’Ottocento: lo scrittore che domina la sua materia, riflette su se stesso, sulla società e sul mondo e ce lo restituisce in una forma sempre riconoscibile, anche nei casi più dirompenti.

Anche l’autore dello Splendore, nell’accingersi a comporre un’opera in sette volumi, necessariamente riflette su di noi e sul mondo. Ma gran parte della riflessione è messa fuori dal romanzo e affidata ai testi che, pur facendone parte, lo precedono. Anzi, tutta la riflessione sta proprio nel gioco di specchi che si crea fra l’opera principale e i suoi paratesti.

Naturalmente chi accoglie il lettore all’ingresso de L’infanzia di Hans è proprio uno scrittore, molto raffinato, che utilizza uno stile screziato e mobile, ridondante e sontuoso. Ma lo scrittore non prende il sopravvento, non si appropria dell’opera, rimane a guardare, attendendo che la sua immagine si rifletta, fuggevolmente, in uno di tanti specchi che ha predisposto.

I personaggi che si succedono nell’Infanzia di Hans, i genitori e gli avi di Joseph Idel, vengono raccontati, uno dopo l’altro, con una tecnica apparentemente abbastanza semplice, di immedesimazione: l’autore diventa il personaggio passando con disinvoltura dalla terza alla prima persona e viceversa. Ma nella scrittura, pur diversa per ognuno, si avverte un’urgenza e a tratti una brutalità che hanno qualcosa di arcaico.

All’urgenza della vita sperimentata senza protezioni, nel suo dibattersi tra luce e annientamento, si affianca e contrappone l’urgenza del raccontare, di nuovo senza mediazioni, nella convinzione che le due urgenze, alla fine, saranno una sola.

Lasciato indietro lo scrittore che domina le tecniche più moderne e, alla fine, lasciato indietro anche quello dalle forme belle e ornate, quindi, si finisce in balia di una serie di narratori più antichi: i compilatori di manoscritti religiosi, ossessionati e divorati dall’ansia per il sacro; qualche cronista di vicende medievali, un po’ storico un po’ contaballe e il suo rovescio, qualche autore di cicli cavallereschi, un po’ contaballe e un po’ storico; la catena severa e infinita degli estensori di fiabe – quella scrittura quasi automatica, sonnambolica, sembra di riascoltare il “geniale ron-ron” che Pasolini attribuiva a Elsa Morante – e dei novellatori; a volte, poi, il ron-ron diventa il ritmo candente di un maniscalco che batte ferro arroventato; sfilano all’orizzonte le ombre fantastiche di autori di avventure, Daniel Defoe, forse o meglio Tusitala, il cantastorie, cioè Robert Louis Stevenson, ma anche, perché no, Emilio Salgari; e poi, andando al fondo di una strana demenza e fondamentale ingenuità: le vite dei santi, la prosa popolare degli ex voto, la pornografia settecentesca o perfino novecentesca.

Lo splendore sembra rileggere il canone occidentale al lume di un suo lievito segreto: la perversione, un rovesciamento del senso comune che conduce a confini estremi. È l’opposto del “tutto permesso” della scrittura odierna, perché – invece -porta con sé l’oggetto che perverte: quella che conduce Giacobbe a lottare per una notte intera con l’angelo; Tashtego quasi a morire, in Moby Dick, cadendo nella testa di una balena in decomposizione, giudicata dolce come la testa di Platone; Dostoevskij a scavare e scavare senza fine.

Il suo contrario, a questo punto, non è la rettitudine ma l’ingenuità (o la divina idiozia), la disposizione spontanea a lottare sprofondando, con stupore e meraviglia, nel sacro e nelle idee.

In origine Pier Paolo Di Mino è un poeta. La poesia fa capolino ovunque, intarsia il racconto più elementare come quello più brutale: le belle donne fioriscono «sui labbri dei sentieri», i mattoni crudi delle case «sono battuti da un vento freddo e bianco», in una pagina di prosa si inseguono i filamenti sparpagliati del Cantico delle creature.

Anche lo splendore non bisogna credere arrivi come un premio al termine del romanzo o addirittura dei sette che completeranno il ciclo. Lo splendore è ovunque e si confonde con la poesia.

Già a pagina 40 c’è un primo sentimento del suo manifestarsi: «quanto al fatto di macellare, vai a capire il motivo, fra tutti i lavori che aveva fatto in vita sua, era quello che trovava più bello. Aprire la carne, e separarla. Come spiegarlo? Aprire la carne e separarla suscita chissà cosa dentro l’intelligenza.»

E molto più avanti a pagina 575: «La vita ha una voce di donna. Una voce meravigliosa. E, quando parla, dice parole che significano ogni cosa: tutto allora diventa pieno di splendore. È spaventoso, è grandioso, e rizza i peli per tutto il corpo, e spinge tutto il corpo nel desiderio e nell’ansietà. Guardi le cose del mondo e pensi che sono belle, e ti viene spontaneo aprire la bocca e parlare. Vedi il sole, che illumina tutto, e la luna e le stelle, formate in cielo chiare e terribili, e vedi l’aria e l’acqua e il fuoco e la terra, e senti il legame terribile di ogni cosa. Lo senti nel petto, nel corpo, nella mente: e ti dà la brama, il desiderio, la fame e la gelosia.»

È evidente dall’inizio che la nascita di Hans Doré porta con sé ciò che non si darebbe mai in un romanzo postmoderno: la speranza di una vera rivelazione. Alcuni simboli (il parto in una baracca, al freddo e al gelo, la stella cadente, il nome del padre adottivo), uniti al fatto di venire al mondo in una famiglia socialista e cattolica, farebbero propendere per una rinnovata rivelazione cristiana. Ma già quanto si ricava dai paratesti e dal primo volume indica che si tratta di una rivelazione più ricca e complessa, che mira a ricostituire l’interezza dell’umano, al di là di categorie come bene e male,in un dialogo ininterrotto col numinoso, attraverso altre rivelazioni: Delfi ed Eleusi, l’Odissea e la Bibbia, la mistica ebraica insieme a Eraclito, Platone e Plotino; e alla rilettura che ne ha dato il Rinascimento.

Una rivelazione che si nega, perché l’inspiegabile non deve essere spiegato, deve perpetuarsi, di metamorfosi in metamorfosi, dar luogo sempre a un nuovo racconto, cioè di nuovo alla vita.

Il libro azzurro, che accompagna tutto il lavoro – bisogna ricordarlo ancora – è un poema fatto di immagini, cioè di enigmi.

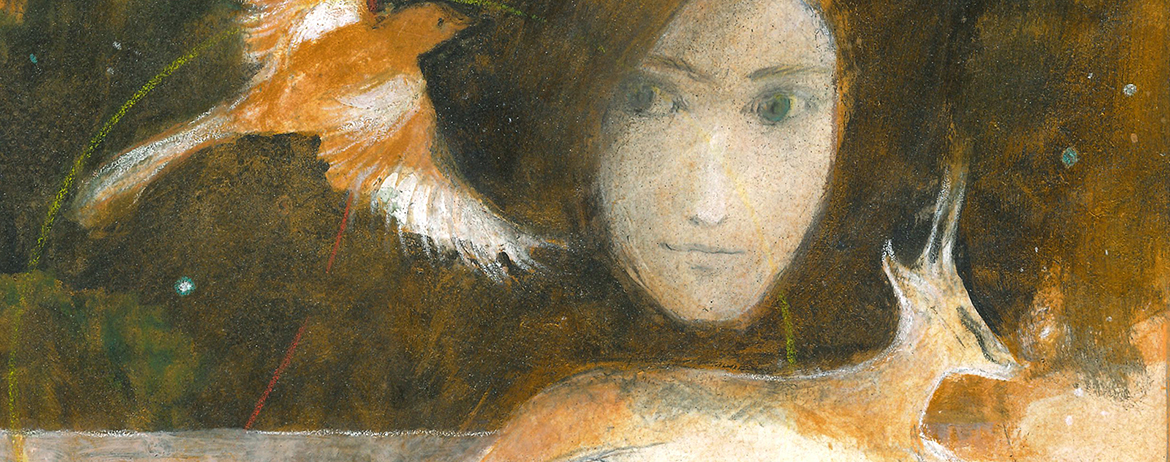

Quelle che possiamo vedere noi, nei capitoli e nell’intermezzo pubblicati (Ma l’amor mio non muore, La profezia di Sakina, e, parzialmente, I semi di Giangagava) sono a cura di Veronica Leffe e restano presenti, a chi le abbia osservate, anche durante la lettura dello Splendore: difficile non attribuire alla guaritrice Hermine, per esempio, lo sguardo abissale di alcune delle donne disegnate in Ma l’amor mio non muore.

Questo mescolarsi di popolare ingenuità narrativa, poesia, enigmi e sofisticata struttura filosofico-misterica, suscita un’allucinata meraviglia paragonabile a quella in cui si cade, per esempio, davanti ai quadri di Hieronymus Bosch. Di modo che Pier Paolo Di Mino e Veronica Leffe possono affermare “Lo splendore”! come Hieronymus Bosch poteva affermare “Il giardino delle delizie”!

Ma, come tutti sanno, avvicinandosi al dipinto del maestro fiammingo si scorgerà un brulicare di allucinazioni, accoppiamenti, torture, mostruosità, godimenti, oscenità, metamorfosi, profezie, apocalissi, distruzioni e incanti, tali da dare la vertigine e il batticuore; eppure, basterà allontanarsi di qualche passo e si dovrà riconoscere che quello, davvero, non può essere altro che Il giardino delle delizie.

Così è, nel suo primo volume, per Lo splendore.

In copertina: Il giardino delle delizie, Hieronymus Bosch

Immagini corpo testo: illustrazioni di Veronica Leffe tratte dal sito Libro Azzurro