Esiste un pozzo senza fondo di storie incredibili e ormai dimenticate proprio dove non verrebbe mai in mente di cercarle: le riviste giuridiche del passato.

Tra quelle pagine zeppe di sentenze e commenti, di dimande e rigetti, si incrociano astuti pastori che nella notte introducono le loro capre nel fondo altrui per rubare la forza genetica del montone del vicino, loschi giovanotti che minacciano impresari teatrali di far fallire la prima del Verdi a suon di fischi se non ricevono una tangente, turpi tresche matrimoniali e folli scommesse di gioco. E anche per una sciocchezza, persino per il furto di un piccione, si arrivava dritti fino al terzo grado di giudizio. Tanto i processi non duravano troppo, mica come oggi.

Ma tra tante bizzarre vicende che rievocano la nostalgia di un’Italia che non esiste più, ogni tanto si si incappa in casi cruciali, che hanno davvero segnato la nostra Storia. È così che ci si è parata davanti agli occhi la storia di Lidia Poët.

Lo confesso subito: in realtà a scoprirla è stato Pasquale Tammaro, che è un campione olimpico nella – per la verità ben poco frequentata, e a torto! – categoria dello sfoglio di riviste di cento anni fa. La sentenza della Cassazione di Torino che campeggiava su un vecchio numero de Il Foro Italiano era lapidaria: «la donna non può esercitare l’avvocatura».

Era il 1884 e le donne, se proprio erano colte dal ghiribizzo di badare a qualcosa di diverso da ago e ricamo, potevano fare le maestre, se accettavano uno stipendio minore rispetto agli uomini (e le raccomandazioni del preside di partorire, per cortesia, durante le vacanze estive!), o magari le telegrafiste, se accettavano di rimanere nubili (fino al 1899 era imposto dalla legge).

Questa singolare ventottenne di Pinerolo, invece, aveva avuto l’ardire di voler diventare avvocata. Aveva fatto tutto quel che era necessario: conseguita la laurea in Giurisprudenza, fra le primissime in tutto il Regno d’Italia, con una bella tesi sul diritto di voto alle donne, svolta per due anni la pratica, superati brillantemente gli esami teorico e pratico. Al momento dell’iscrizione all’albo nell’agosto del 1883, però, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino si era spaccato in due fazioni: chi era convinto per il sì, chi era fermissimo sul no. Alla fine la questione fu messa ai voti e, con una storica decisione, la maggioranza decretò la sua ammissione. Ce l’aveva fatta: Lidia Poët era la prima avvocata d’Italia (Lidia Poët. La prima avvocata, Edizioni Le Lucerne).

Peccato che la conquista si rivelò effimera: il Procuratore del Re impugnò la delibera e fece ricorso alla Corte d’appello di Torino, la quale sentenziò che «l’avvocheria è un ufficio esercibile soltanto dai maschi e nel quale non devono punto immischiarsi le femmine». Lidia lottò fino in Cassazione, ma – vi ho già fatto un piccolo spoiler – perderà la sua causa.

Com’era possibile, se la legge non esplicitava da nessuna parte che gli avvocati potessero essere solo uomini? Come reagì l’opinione pubblica italiana di fronte a questo caso? Ma, soprattutto, chi era davvero Lidia Poët?

Sono le domande, insieme a tante tante altre, per cui ho sentito l’impellente urgenza di una risposta quando Pasquale mi ha raccontato la storia di Lidia Poët. E così siamo partiti a caccia di risposte, spulciando tra archivi e biblioteche, per ricostruire tutta la storia.

Prima tappa, gli anni di studio: negli annuari dell’Università di Torino abbiamo trovato l’“Elenco delle signore inscritte”, che ogni anno accademico il Ministero richiedeva di redigere. Erano solo quattro, una in Medicina, due in Lettere e una – la nostra Lidia – in Giurisprudenza. Ci siamo immaginati i colleghi di corso affacciarsi curiosi in corridoio nel vederla solcare per la prima volta le porte dell’Università e i professori che, colti alla sprovvista, le rivolsero l’imbarazzante domanda se volesse sedere a un banchetto separato.

L’avanzare inesorabile di quella che era diventata una vera e propria ossessione per Lidia Poët ci ha condotti presso l’Ordine degli Avvocati di Torino, dove abbiamo spulciato i documenti in cui il Consiglio discuteva e votava la sua iscrizione all’albo; poi a Pinerolo, il paese dove viveva e dove, dopo la sua cancellazione dall’albo, di fatto anche se non di diritto esercitava come avvocato nello studio del fratello; poi, ancora, in varie biblioteche, a leggere su fragili pagine di giornale (o – esperienza archeologica ancora più estrema – sui microfilm) il dibattito sull’emancipazione femminile che il caso Poët aveva acceso su tutti i foglietti e le riviste del Regno.

È stato in questo momento che, oltre alla protagonista, abbiamo cominciato a ritrovarci per le mani gli altri personaggi di questa storia: professori, femministe, avvocati e giornalisti che, con o contro Lidia, si schierarono durante la sua battaglia giudiziaria.

Infine, ci siamo ritrovati anche a casa dei pro-pronipoti, davanti a un tavolo disseminato di cartoline scritte o ricevute da una Lidia ormai anziana, a gustarci la voluttà di toccare con le nostre mani gli oggetti che le erano appartenuti.

La poëtite era forse giunta nella sua fase più acuta quando ci è balzato in mente di metterci in contatto con Tallinn per indagare su una fotografia, ma questa è una storia che non posso raccontare pubblicamente.

Probabilmente se non ci fossimo posti una scadenza avremmo continuato a cercare, cercare, cercare (anche se non è detto che non lo faremo). Ma dovevamo mettere un punto, comporre tutti i pezzi del puzzle in una sola immagine.

Soprattutto, bisognava distribuire le parti a tutti i personaggi che avevamo incontrato: a chi quella del comprimario, a chi quella della comparsa. A Matilde Serao dovevamo far fare una figura vilissima per vendicarci, con centocinquant’anni di ritardo, di quel suo orrendo articolo contro l’emancipazione delle donne. Secondo questa Elisabetta Franchi del XIX secolo, solo le donne eccezionali (come lei) potevano ambire agli stessi ruoli professionali degli uomini, mentre tutte le altre creature semplici e gentili facevano meglio ad accontentarsi di stare accanto al focolare e continuare a procreare. La parte dell’eroe, invece, se la sarebbero beccata senz’altro la femminista Emilia Mariani per la sua furiosa difesa del diritto al lavoro delle donne e il deputato Salvatore Morelli, che per tutta la sua carriera propose il voto alle donne ricevendo in risposta solo e sempre le risa della Camera.

Al chiarissimo avvocato di Napoli Luigi Landolfi e al Procuratore del Re a Roma Giovanni Battista Avellone avremmo affibbiato il siparietto comico: rispondendo l’uno alle lettere aperte dell’altro, i due presto si dimenticano della questione delle donne avvocate, per la quale sono entrambi favorevoli, e addirittura della prospettiva di future donne magistrate, dalla quale Avellone è invece terrorizzato, e usano i rispettivi spazi sul giornale per badare agli affari della loro neonata amicizia (il più essenziale dei quali era: darsi del voi come si usa a Napoli o del lei come si usa a Roma?).

Più difficile, invece, inquadrare i giudici che pronunciarono quelle parole che oggi ci appaiono così raccapriccianti (se non ridicole, come quando tentano di giustificare l’inaccessibilità delle donne nel foro per questioni estetiche, per via della brutta figura che farebbe la toga sui loro abiti alla moda). Erano davvero i bigotti più bigotti dell’intero Regno d’Italia? Ci siamo messi sulle tracce del primo giudice della Corte d’appello di Torino, Raffaele Feoli, convinti di sì e invece la sua storia non avrebbe potuto sorprenderci di più.

All’epoca della sentenza aveva settant’anni e alle spalle una vita tutt’altro che ordinaria. Nato ad Ancona, nell’allora Stato Pontificio, con lo spirare dei venti carbonari del ’48 prese e fondò la Repubblica di Rieti, alla faccia del Papa. Intessette rapporti con Garibaldi, fece parte del direttorio del governo provvisorio di Ancona, e – e qui viene il bello – si beccò pure una condanna a morte (in contumacia) da Pio IX, l’ultimo Papa Re. Quindi, scappò esule in altri lidi della penisola, dalla Calabria all’Emilia, per poi giungere in Piemonte, dove fece la carriera che fece.

Ecco, non si può dire che Feoli fosse l’uomo più reazionario della terra, eppure persino per uno come lui era troppo difficile emanciparsi da convinzioni maschiliste tanto radicate in una società rigidamente patriarcale.

Perché cominciassero a sgretolarsi servì il terremoto mediatico scatenato dalla lotta che Lidia Poët e altri visionari come lei portarono avanti. Perché nessuna conquista viene mai regalata. E nessuna battaglia è mai veramente persa, se combattuta con forza e convinzione.

Lidia Poët si sarebbe iscritta per la seconda – e definitiva – volta all’albo degli avvocati nel 1920, quando finalmente fu approvata la legge. Morì ultranovantenne nel 1949, facendo in tempo a esercitare il diritto per il quale aveva combattuto per tutta la vita: il voto.

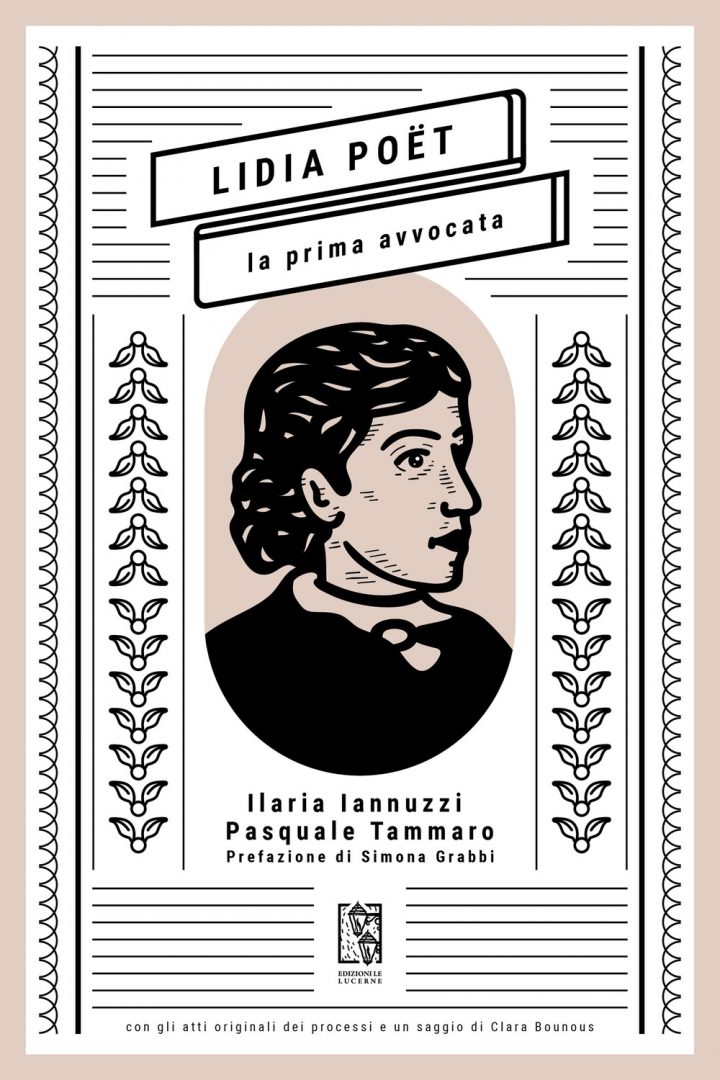

In copertina, ritratto di Lidia Poët e targa a lei dedicata (da Nev.it)