La riapertura si avvicina pur non arrivando mai, tradita dalle illusorie promesse del refrain “fase 2” che, nonostante la sua etichetta asettica e algebrica, ha riavvolto in noi il filo dei presagi rievocanti timidi, ma insieme prepotenti, desideri di liberazione e di appropriazione, alla rincorsa di una primavera che non sa aspettarci. Si fantastica sulla fine di una reclusione forzata, che è stata variamente paragonata a un carcere dorato, a una guerra sul divano, o, con più veridicità, a una lunga stasi. Bisogna ripartire, ricominciare, riaprire, ammonisce la cantilena di imperativi a cui soggiace l’idea di ri-acquisizione di libertà. Una libertà che si prospetta come tale in quanto annullamento di una costrizione forzata: la nostra quarantena che dura ormai forse da due mesi – c’è chi teneva il conto dei giorni sulle foto instagrammate; io il conto non ho mai avuto il coraggio di farlo, perché un conteggio avrebbe portato con sé già il traguardo della conclusione, avrebbe in qualche modo accelerato i tempi, trasformando il giorno in un numero dichiarato, sfoggiato e quindi espropriato.

Nel vaglio dei prospetti futuri, ne vedo uno mancante, che forse non si vuole né conviene vedere, perché spettro di qualcosa di più intimo, pudico e quasi infantile. Rimane esclusa dall’elenco degli effetti collaterali la probabilità non rara di un rifiuto dell’agognata ripartenza e di un attaccamento, per così dire materno, alla carcerazione casalinga che lentamente si sta anche facendo abitudine, mettendo in discussione, fino a rovesciarne, i fondamenti della cosiddetta libertà.

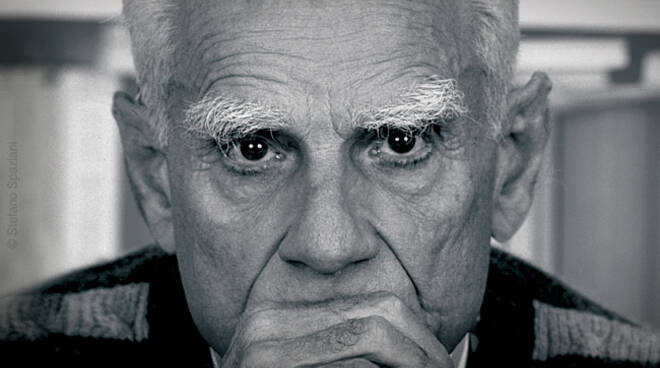

Di attaccamenti privativi in nome di quella libertà che solo il limite sa offrire, la storia offre carrellate di antecedenti. Se si sporge lo sguardo oltre la linea che converge i nostri ultimi due secoli, può venirci incontro Alberto Moravia, che racconta di essersi ammalato di tubercolosi ossea all’età di otto anni: un giorno scivolò, cadde per strada e fino circa all’età di diciotto anni continuò a cadere, decretando un’infermità che lo costrinse a una vita, nel suo periodo più acerbo e affamato, mozzata e dipendente, sempre allettata, tra la casa e il sanatorio. Furono per Moravia anni fatti di sofferenza, tanto fisica quanto psicologica, e vergogna fomentata da un irriducibile senso di anormalità, alternato a un tanto forte quanto inestinguibile vitalismo. Il pensiero del suicidio, dell’appetibile conclusione della sofferenza, si tenne sempre lontano dallo scrittore, che non fu mai abbandonato dalla foga di vivere, come lo dimostra il suo sguardo, di occhi neri e mai fermi, gli occhi di un adolescente fino alla fine. Nel 1925, dopo dieci anni in cui la normalità sperata si avvicinava più a un sogno che a una circostanza realizzabile, ebbe inizio la sua guarigione. In quel lento e riottoso ritorno alla vita, il convalescente diciassettenne cominciò la stesura de Gli indifferenti, che compose rovesciato nel letto su fogli disordinati. Proprio quando la normalità tornava a essere un miraggio possibile, la tanto sognata autonomia venne rifiutata dallo scrittore in nome di un’affezione al letto e al morbo. In Vita di Moravia, l’intervista lunga un libro di Alain Elkann, Moravia racconta la nostalgia per la sua infermità che lo accompagnò per due o tre anni dopo la guarigione, al punto che di tanto in tanto si metteva a letto convincendo sé e il padre che la tubercolosi stesse per tornare. E così fu anche quando lo venne a trovare Massimo Bontempelli, che in quegli anni dirigeva Novecento cui Moravia collaborava: un giorno fece chiamare il direttore a casa sua e lo accolse dal letto, sprofondato nell’ossessione rassicurante di una malattia immaginaria: «Io stavo a letto. Bontempelli venne, sedette su una seggiola, era molto imbarazzato. Parlò per un poco e poi se ne andò».

L’esperienza della malattia e della permanenza in sanatorio trovano traccia letteraria in Inverno di malato (Racconti 1927-1951, Bompiani), un racconto giovanile in cui Moravia rovescia sulla pagina tutta la sua infatuazione ingenua e poco calibrata per il maestro Dostoevskij. La novella narra le giornate invernali del giovane Girolamo, in sanatorio da otto mesi, febbrilmente vivacizzate dal compagno di stanza proletario, il Brambilla, e dalle sue sevizie verbali e un po’ grossolane.

Dietro al giovane allettato non è difficile scorgere il Moravia ragazzino, che si era «abituato a considerare la malattia come uno stato normale, come un’atmosfera respirabile» fino a, non solo non sperare né desiderare di guarire, ma anzi, ormai preda di tormenti e alterazioni della realtà, a voler ergere tale condizione a uno stato invidiabile e «spingerne fino all’estremo le conseguenze pratiche e morali».

Non c’è cura, se non il tempo, per disabituarsi a un decennio di malattia, che, per quanto dolorosa, compone uno stato di sospensione e protezione, «il letto per me era diventato come il guscio di una lumaca» racconta Moravia a Elkann, concedendo al malato il miraggio di una soluzione futura. Nel frangente in cui si annulla la malattia, si sottrae al convalescente anche una certa forma di libertà, intesa in quanto contemplazione di una possibilità di accadimento. E se non è più tempo di contemplare, ma di agire, in quale posto allora si riassetta la libertà e la sua sopravvivenza?

Se dunque la piena facoltà di scelta non sempre equivale alla sua costituzione, l’intesa tra libertà e assenza di prigionia diventa una corrispondenza tutta di definizione. A contraddire la voce esplicativa ci pensa l’esperienza nel carcere di Rebibbia di Goliarda Sapienza nel 1980 (a cui seguì il romanzo autobiografico L’università di Rebibbia, 1983, Rizzoli) raccontata nelle sue pagine di diario Il vizio di parlare a me stessa (Einaudi). Se non fossero pagine diaristiche prive di destinazione e intento pubblici, le parole di Sapienza parrebbero pura provocazione, dal momento che la scrittrice, che in quegli anni viveva in una condizione di forte indigenza, confessa di aver commesso un reato, il furto, non solo per necessità materiale ma anche per un bisogno in parte inconscio di essere presa e incarcerata: «volevo morire giuridicamente». Per Sapienza la vera prigione si configura nella società, una galera «più atroce e definitiva», mentre il carcere, seppur non siano oscurati i tratti più terribili e crudeli della vita dietro le sbarre, diventa un’occasione di ricchezza psicologica, «riaffrontare il mio inconscio che taceva», e un’opportunità di scoperta narrativa-linguistica: «ho fatto bene a venire qui: sono stata troppi anni fra intellettuali, o anche meno intellettuali, ma sempre chiusi in un unico linguaggio». Come Moravia aveva paragonato il suo letto di malato a un guscio di una lumaca, così Goliarda Sapienza accosta il carcere a una «placenta», che culla e protegge e da cui è difficilissimo staccarsi, se non con uno strappo violento:

«É come rientrare nel grembo della madre, severo sì ma che ti dà un ordine alla giornata, decide sul tuo avvenire, ti nutre e ti priva di tutte le lotte e i contatti con il mondo.

Quando stanno per uscire sono felici come bambine, contente di uscire dalla placenta, ma poi il calore le riporta dentro.».

Interviene a spezzare la longitudine parallela dei segmenti “costrizione” e “libertà” anche Georges Perec, il quale ha fatto della contrainte un vero e proprio principio creativo. In simmetria con la dialettica dei contrari di Umberto Eco, secondo cui la costruzione del vincolo è il presupposto indispensabile per operare in piena libertà, nel saggio La cosa Perec fa coincidere i due poli, solo apparentemente opposti, di libertà e costrizione, in quanto necessari l’uno all’altro: la libertà esiste in quanto è preceduta da una costrizione e a sua volta la costrizione favorisce l’esercizio della libertà.

Al limite che è in grado di liberare determinate energie creative è debitore anche il Marchese de Sade, che imprigionato nella Bastiglia scrisse su foglietti strappati e poi sequestrati gran parte delle sue opere. Il percorso di composizione così travagliato di De Sade è la prova fisica di questo rapporto grumoso e interdipendente tra limite e libertà, laddove la scrittura del Marchese, attraverso le parole di Foucault, si compone come territorio di abolizione tra reale e immaginario, in cui avviene il supremo superamento del limite: «La scrittura esclude la realtà, ecco quindi che cancella tutti i limiti dell’immaginario. […] A partire dalla scrittura, tutto può continuamente, indefinitamente ricominciare».

Concedendo dunque alla costrizione di equivalere anche al suo opposto, la libertà, e riconoscendo alla parola la necessità di un limite, al novero di espressioni che definiscono la nostra reclusione mi sentirei di aggiungerne ancora una: l’incarcerazione felice.

Illustrazione di Thomas White