Una giovinezza che fa i conti con il suo dissociarsi, con il suo inevitabile scomporsi e il presagio incombente della propria fine. Cos’è per lei una donna? è la domanda che ritorna, incisiva, prorompente e audace, senza risposta; eppure ogni riga esprime il desiderio di avvicinarsi a quel concetto, scioglierne il punto interrogativo, o meglio, di definirsi. Chissà poi quando si compie davvero la delicata metamorfosi, da crisalide a farfalla, che soggiace al cambiamento: da ragazza a donna.

«Essere una donna» rappresenta il punto di arrivo ideale, lo stadio finale della crescita, il riconoscersi perfettamente adulte, risolte, compiute. Com’è fragile questa giovinezza che non trova spazio, non trova tempo, non trova voce, e aspira a una grandezza di per sé irraggiungibile, proprio come le “lettere minuscole”: quando è dato loro finalmente di crescere, quando diventano maiuscole prendendosi il dovuto spazio, tutta la carta, tutto il foglio?

Donna, sii donna – si ripete la protagonista del romanzo richiamandosi a sé stessa, alla vita, a un senso del dovere, perché: «Le Donne andavano avanti, dritte sempre». A «testa alta», «nessun osso rotto»; quell’esortazione ripetuta come un mantra «sii Donna» è la resa dei conti, spietata, con il dolore, l’ordine imperativo di inghiottire le lacrime e scacciare via il buio. Proprio quando sembra di aver sciolto l’enigma, ecco che riemerge di nuovo la domanda: Che poi cos’è una donna? e ancora interroga – e ci interroga – nella sua riproposizione scandita.

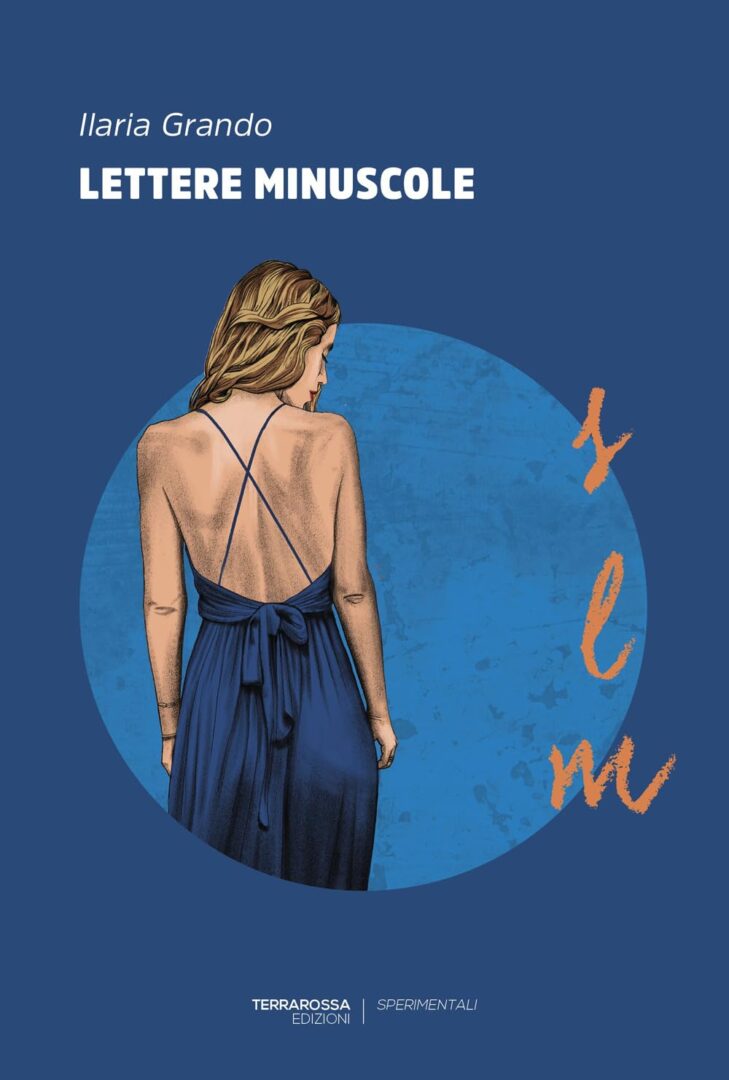

Le “lettere minuscole” che titolano il romanzo di esordio di Ilaria Grando, edito nel mese di febbraio da TerraRossa Edizioni, sono l’alfabeto segreto del dolore e il tentativo di esprimere la sua incomunicabilità. La prima persona singolare, femminile, ci proietta dentro un’interiorità spezzata. Il racconto affiora a frammenti come in un sogno, una serie di percezioni si sovrappongono in un’atmosfera onirica che però colpisce a fondo, simile a una coltellata, quando la sofferenza si fa barriera, acuminata come una lama e altrettanto tagliente.

La scrittura è l’opera di cicatrizzazione, la volontà di porre rimedio a una ferita che è invisibile, eppure c’è e avvelena in maniera lenta e costante la vita della protagonista. Le “lettere minuscole” scritte in sequenza, l’una in fila all’altra, sono il tentativo di mettere all’angolo il dolore e farsi argine e scudo. La prosa di Ilaria Grando si riannoda su sé stessa, insiste in ripetizioni e catene anaforiche, come un prisma ruota e riflette la luce.

«È notte e a bordo di un tram stanco riempio il foglio di lettere minuscole. Scrivo e mi ripeto che sono solo lettere minuscole e troppo rumore non possono fare».

Le lettere minuscole sono la voce sussurrata del dolore; ma, pur nel loro tentativo di rendersi invisibili, fanno rumore, urlano, scuotono nel profondo.

La scrittura sperimentale di Ilaria Grando è degna di nota: raramente, nella narrativa italiana contemporanea, si trova un virtuosismo linguistico così estremo, soprattutto in un esordiente, poiché può risultare rischioso da maneggiare; eppure l’autrice, alla sua opera prima, ci riesce benissimo. La sua è una lingua intrisa di poesia, in cui ogni frase ha l’impasto ritmico e assoluto di un verso, ricorda la lirica materica di Amelia Rosselli: la lingua pulsa, si trasforma, si fa materia, si fa embrione e quindi creazione. Le sillabe sono in continuo movimento, fuggono e non si fermano. Al principio non è facile per il lettore accordarsi a questo moto singolare della storia: Lettere minuscole è un romanzo che ci trascina subito a fondo, sotto la superficie, nei meandri della mente, nei fondali dove pulsa il pensiero nel suo stadio più primitivo, inconscio, collegando i concetti per associazioni inattese.

Le parole, in questo libro, sono portate a esprimere ben oltre il loro semplice valore semantico e la struttura della frase si apre, inglobando così in sé la frase successiva. Le righe scorrono continue come onde, una dopo l’altra, elettriche e scostanti come sinapsi cerebrali. Nessun paragrafo di Lettere minuscole termina con un punto, spesso la punteggiatura è addirittura abolita a favore di una continua e inarrestabile successione di frasi che danno consistenza fisica alla tecnica narrativa del flusso di coscienza. Le parole sono come «passi camminati», ora veloci, ora lenti, ci trasportano in un viaggio attraverso il dolore che si compone di molti sguardi: ci sono gli occhi (spietati) degli altri, i giudizi e le parole degli altri; poi c’è lo sguardo, altrettanto spietato, che la protagonista rivolge verso sé stessa e il proprio corpo riflesso nello specchio.

«Provo la stessa cosa ogni volta che indosso un completo intimo e la pelle si colora di fantasie che non sono le mie. Anche allora il corpo si trasforma. È magro, non ossuto; desiderabile, non impacciato; adulto, non infantile».

La percezione del corpo è centrale nel romanzo: è al contempo gabbia e oggetto del desiderio. Il corpo è l’altra lettera minuscola, che cerca di dissolversi e poi chiede a tutti i costi di essere guardata. La voce narrante scarnifica e analizza la condizione femminile utilizzando la sua stessa rappresentazione e anche gli oggetti che meglio la identificano nella percezione sociale, dai completi intimi in pizzo alle borse.

A un certo punto, durante una seduta, la psicologa domanda: «Cos’è per lei una donna?».

La protagonista non risponde. La donna è corpo, dirà in seguito tra sé e sé, guardandosi con gli occhi degli uomini che dicevano di amarla: ma la risposta assume subito una sfumatura interrogativa «un oggetto, un seno, un corpo, un desiderio?».

Si avverte l’eco di Anaïs Nin, più volte citata nel corso del libro, colei che per prima indagò il profondo legame tra corpo e desiderio mettendo su carta, audacemente, l’erotismo femminile anche attraverso i suoi diari. La scrittura di Ilaria Grando, proprio come quella di Nin, scava nell’inconscio, ma con uno stile personale: c’è maggiore abbandono, più ferocia, una spietatezza che non fa sconti nonostante il lirismo linguistico. Le lettere minuscole «esse», «elle», «emme» sono gli uomini che nel tempo hanno sedotto la protagonista, l’hanno amata, abbandonata, tradita. Che suono fa l’amore? Si domanda la voce narrante, per poi concludere: «l’amore è sempre stato solo un vuoto di parole»: e allora la scrittura cerca di riempire quel vuoto proprio attraverso le parole, diventa un “testo sul guarire”.

I capitoli si alternano velocemente in Luce e Buio, riflettendo una più profonda condizione psichica: vitalità e depressione, quale delle due avrà la meglio?

Lettere minuscole è un viaggio interiore profondo, ma anche un viaggio fisico e geografico attraverso diverse città: Parigi, Nizza, Londra, New York, Antibes e una Venezia crepuscolare. Le acque del canale della Giudecca sono scure e torbide come l’inconscio.

La scrittura è sempre in movimento, una successione di lettere minuscole che segue la protagonista bambina-ragazza-donna in costante metamorfosi, a ogni passo diversa, che cerca un riflesso in cui specchiarsi e riconoscersi e a volte lo trova in un uomo, in una poesia, in un libro o in una fotografia. In queste pagine c’è una voce sommessa che sussurra, confabula e si fa grido, montando come un’onda alta prima di schiantarsi a riva. Una giovane donna cerca il proprio posto nel mondo – come tutti – e sperimenta con angoscia la fragilità di ogni certezza, la mancanza di punti fermi, il pericolo costante della deriva. Quanta tristezza in fondo può nascondersi dietro una semplice frase «sto bene, grazie», quanta fragilità, quanta ipocrisia. Bisogna fare attenzione alle lettere minuscole, alle parole che acquistano peso nel momento stesso in cui si pronunciano.

Il libro è dedicato alle persone vulnerabili (non lo siamo forse tutti?): Emily Dickinson scriveva «A un cuore in pezzi nessuno si avvicini senza l’alto privilegio di aver sofferto altrettanto». La sofferenza, in fondo, è condanna e privilegio delle anime sensibili: ne troviamo molte rappresentate in queste pagine, dalla Nadja di André Breton alla fotografa statunitense Francesca Woodman, morta suicida a soli ventitré anni nel gennaio del 1981. Si gettò da un palazzo di Manhattan, planando dal cielo, come un angelo.

«Ho spesso in mente Francesca. Ho spesso in mente una foto in bianco e nero di Francesca. È una foto scattata dall’alto. Francesca è nuda e riversa sul letto».

Gli scatti di Francesca Woodman, per la maggior parte in bianco e nero, erano autoritratti intensi e visionari, capaci di raffigurare una presenza-assenza, in ciascuna fotografia vediamo un corpo in movimento che si fa espressione riflettendo un’interiorità dilaniata, eppure armonica. Al centro un ritratto di donna quasi fantasmatico che pare come sul punto di dissolversi. Il corpo nudo di Woodman si fa incarnazione del dolore, comunica i propri demoni interiori, esattamente come un linguaggio; in Lettere minuscole, invece, la scrittura si fa corpo.

L’indagine introspettiva passa attraverso la rappresentazione. Entrambe le artiste, fotografa e scrittrice, ridefiniscono attraverso il proprio personale mezzo espressivo – la parola e l’immagine – cosa significhi essere una donna.

«Ma di cosa parla il tuo libro? Dillo in una frase. Mi accorgo che mi basta una parola. Dolore. Julie sorride. Certo, dice, sei una Donna».

In copertina: Senza titolo, New York, 1979 (Francesca Woodman, Archivio George e Betty Woodman)