Ogni volta che esce un nuovo libro di Giorgio Montefoschi sembra, ai suoi lettori più fedeli, che sia passato un tempo larghissimo dal precedente. Eppure ogni romanzo dell’autore romano, così ricco di echi moraviani (lui che si laureò in Lettere con una tesi su Elsa Morante), richiama perfettamente alla memoria – meglio ancora, alla coscienza – quel mondo indimenticabile, immutabile, minimo e imprescindibile che negli anni, dal romanzo d’esordio del ’74, Ginevra, all’ultimo del 2017, Il corpo, Montefoschi è andato costruendo con la pazienza e l’impressionante abilità di un vero artigiano delle storie, delle situazioni, dei dialoghi, dei paesaggi urbani e emotivi.

Ma se di paesaggi si può parlare, poiché ogni via, ogni piazza, ogni ponte è un luogo assoluto ed esatto delle trame di Montefoschi, è Roma la vera protagonista, la grande città che, come in un libro pop-up, s’innalza pagina dopo pagina e non solo di cartone, ma di vera vita, di vociare e rumore di traffico, di scorrere di fiume e chiavi di casa da rientro a sera, di tacchi per la strada e finestre socchiuse su camere da letto dove, eterno e misero, si consuma la passione umana con i suoi tradimenti, la sua disperazione, la sua innocenza fanciullesca, la vecchiaia che arriva ma non distrae dal vivere. Proprio quella Roma che Moravia definiva, per sé, un fondale di comodo (affermazione che non mi ha mai convinto del tutto, pur nell’inesattezza perfetta di certe geografie dei Racconti romani, ad esempio).

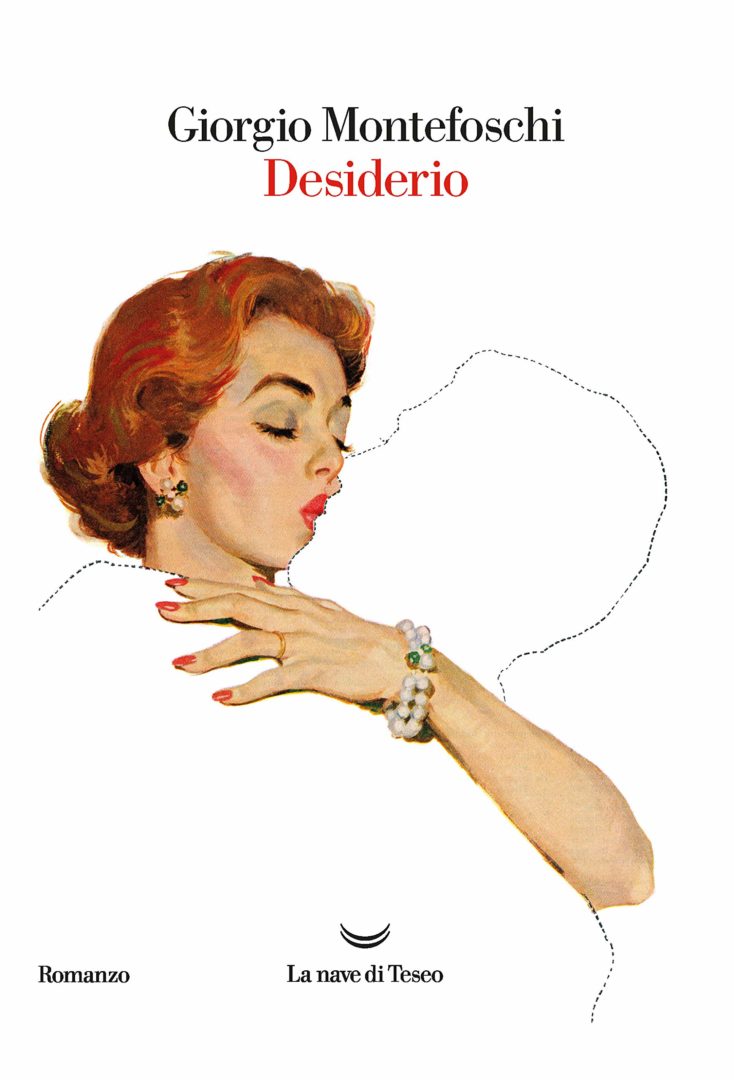

Il nuovo romanzo di Giorgio Montefoschi, Desiderio (La nave di Teseo, 2020), è forse uno dei più bei libri dell’autore. Come sempre, o quasi, nei romanzi di Montefoschi – almeno da un certo punto in poi –, la storia è una storia di passione, di amore, di tradimento. Ma la passione che brucia tra i due protagonisti, Matteo e Livia, è molto lontana da quella cui ci ha abituati lo scrittore in opere quali Eva, o La fragile bellezza del giorno; il cliché, o bisognerebbe chiamarlo lo “stampo”, la gabbia narrativa ripetuta ossessivamente quasi uguale ogni volta, di libro in libro, con variazioni minime, si rinnova qui e dà scacco al già letto, al già sentito – che, ci tengo a sottolineare, in Montefoschi e forse solo in lui tra tutti i romanzieri italiani diventa punto di forza, anziché di debolezza, all’interno del suo lungo e glorioso percorso letterario.

In Desiderio non c’è un momento in cui, imprevisto, irrompe nella trama (un matrimonio borghese, dei figli, a volte dei nipoti) la figura di una donna, solitamente più giovane, a rimettere in discussione anni, abitudini, amori già consolidati, e spesso rosi dalla monotonia del vivere, del lavoro, persino dell’orizzonte certo privo di inciampi e cadute – i personaggi di Montefoschi sono in gran parte, come ormai s’è capito, ricchi borghesi dei quartieri Parioli, Prati, Balduina –, a eccezione del male che irrompe in queste famiglie sotto la forma della malattia, a ricordare (è una lettura) che la stabilità creata, cercata lungamente può venir meno da un momento all’altro. In Desiderio manca quell’entrata in scena prepotente e centrale, femminile, sensuale di cui si è detto; ed è qui lo scarto, la variazione del grande scrittore: tutto è già accaduto, i semi per il futuro raccolto sono sparsi a inizio libro, quando per la prima volta, ventenni, Matteo e Luisa si conoscono nella grande villa di un loro amico comune, durante una vacanza estiva, liberi dall’università, e scendono in paese sul motorino di lui per andare a comprare le sigarette. Una scena innocua, dopotutto, quotidiana, un amore come ogni amore, nato d’estate in sella a un motorino. Un amore di ventenni. Eppure quel rapporto fatto di occhi negli occhi, di corpi che si cercano, è destinato a lavorare in loro come il più risalente dei desideri. Persino dopo vent’anni di assenza, quando Luisa torna a Roma dall’Inghilterra e il tempo delle corse in paese per comprare le sigarette sembra un fantasma d’altri.

Quello che accade nel nuovo romanzo di Giorgio Montefoschi è proprio il tempo, e il durare del desiderio nel tempo. Un tempo che continua a scorrere equamente per tutte le creature, gli adolescenti e i ragazzi di ieri, che si ritrovano oggi ad avere quarant’anni e, come Matteo, una moglie, due figli, amici fidati, un lavoro a scandire le giornate e le feste – Matteo è un giornalista, ancora un leitmotiv dei protagonisti di Montefoschi –. Solo l’amore, solo il desiderio più autentico può sospendere il tempo e le cronologie. È quello che accade quando, ormai adulti, Matteo e Livia si rincontrano dopo vent’anni in una Roma nitida e vivissima, viva al ritmo del suo cielo e del suo fiume. È fedele a quell’idea di amore, forse giovanile ed egoista ma inattaccato e puro, che Matteo inseguirà l’eterna ragazza di ieri, la sua ragazza bambina, catalizzatore di tutti i suoi pensieri, anche lasciando la moglie, anche preferendo alla sacra routine dei suoi giorni quel nuovo disporsi del tempo fatto di cene e notti nel letto di Livia Ceriani, di pause lavoro al negozio dove adesso la donna lavora, di telefonate o passeggiate con i vecchi amici di sempre, testimoni unici di quell’incontro fondamentale e inscalfibile. (Per chi, nato negli anni Novanta, ha trovato in Harry Potter una lettura fondamentale, è impossibile, leggendo Desiderio, al ritorno di Livia, all’incrociarsi di nuovo dei suoi occhi con quelli di Matteo, non pensare al professor Piton che dopo pure molti anni dalla morte della sua adorata Lily Potter, alla domanda di Silente «Dopo tutti questi anni?» sottendendo la ami ancora?, risponde commosso: «Sempre», evocando la Cerbiatta, patronus di Lily).

Così suggerisce Montefoschi, il desiderio accade nonostante la vita, e – proprietà transitiva – la vita nonostante il desiderio. È immutabile per natura, se vero. E tanto più vero quanto costante, carsico, tra le intermittenze dei giorni. Come il Tevere, come tutti i fiumi dentro le città, come le case o le madri di Natalia Ginzburg: uno può dimenticarsene, mentre vive, ma «lo conserva ugualmente per sempre dentro di sé».

A farla da padrone, lunghissimi dialoghi perfetti, magistralmente costruiti, che riportano alla mente i romanzi costituiti quasi esclusivamente da scambi di battute tra i personaggi di quella scrittrice geniale e sublime che è stata Ivy Compton-Burnet. Dialoghi inutili, quelli che portano avanti i protagonisti di Montefoschi, e si dia all’inutilità un valore ragguardevole; perché un romanziere attento e di lungo mestiere sa bene che è tra cose inutili, tra piccoli gesti di poco conto che accade la vita.

È probabile che il desiderio non muti, nelle storie di questo romanziere, perché c’è una pigrizia, una specie di noia in noi (nei personaggi che diventiamo e che siamo), una malinconia – perché il desiderio, quando lo si tiene troppo accanto senza realizzarlo mai del tutto, porta una malinconia –, ma una noia e una malinconia che sanno fare del bene. Com’è possibile? mi domando. E la risposta che trovo e provo ad azzardare è che, a fronte di una scomparsa possibile della borghesia economica e sociale, ancora esiste una borghesia emotiva che gerarchizza i sentimenti iconizzandoli, e sfiora davvero la tragedia solo quando s’accorge dell’assenza del tragico nella propria esistenza. Per questo leggere un romanzo di Montefoschi è sempre, al contempo, un’operazione piena di conforto ma anche pericolosamente destabilizzante; un piacere unico.