Un mattino di tarda primavera, dopo aver comprato al ferramenta una corda robusta e aver traversato il parco, nella bella luce di maggio, Alberto infila la testa nel cappio e s’impicca.

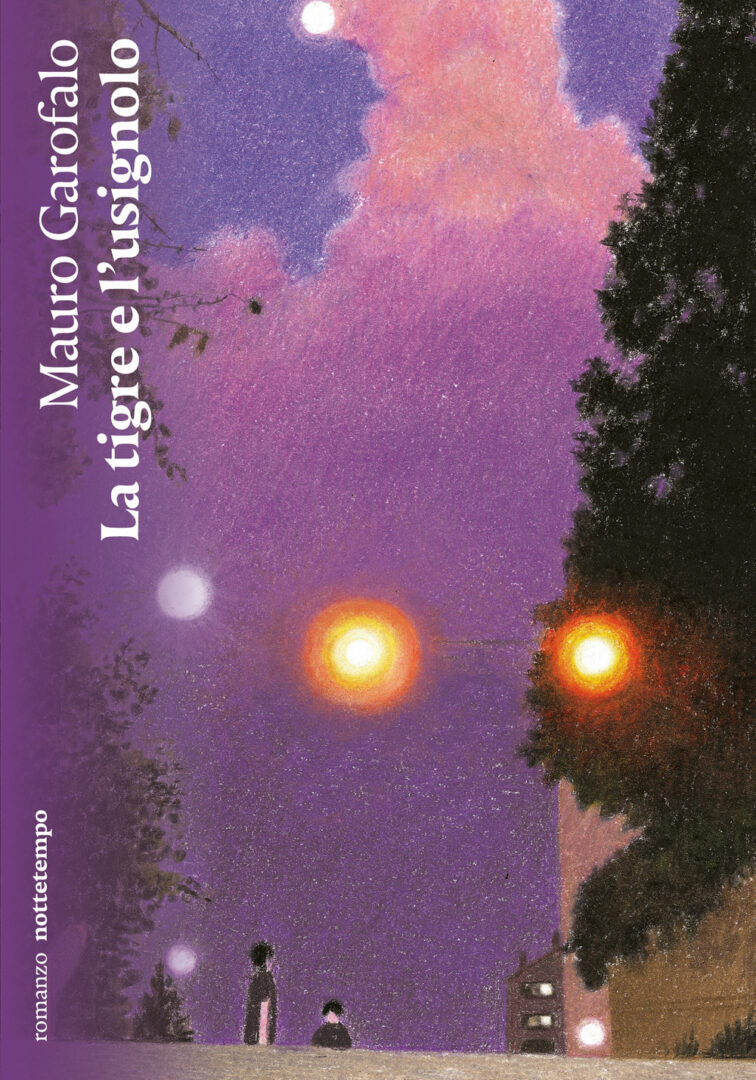

È questa la scena iniziale del nuovo libro di Mauro Garofalo edito da nottetempo, La tigre e l’usignolo, titolo preso in prestito dalla poesia di Cristina Campo che, c’è da sospettare, svolga una funzione di passepartout per questa storia: «due mondi, e io vengo dall’altro». Per chi, come Alberto, proviene da un mondo altro, non è facile subire l’assalto delle voci che continuamente parlano nella testa, affollandosi in gran frotta e sottraendo il protagonista al sonno, unico vero momento di pace.

Cosa sappiamo di Alberto? Ricostruzioni parziali, illuminazioni. Comunque quanto basta per restituire non la totalità di una biografia, ma il senso delle crepe che, silenziose, anche quando la bocca sorride, anche quando si manda avanti la vita con insospettabile fatica, si aprono fino a divenire voragini. Un rapporto finito con una ragazza amata, una passione politica trascinata con stanchezza (e, di risvolto, per la filosofia, soprattutto certe pagine – il famoso spettro a spasso per l’Europa – di Karl Marx), la passione per la boxe e per il calcetto con gli amici, e poi le estati uguali a tutte le estati della giovinezza di chiunque, biliardino e Maxibon dopo il bagno, la collezione di figurine Panini alla ricerca dei giocatori del Milan.

Protagonista e fin dalle prime pagine grande assente della storia, Alberto è il centro dal quale si irradia una vicenda di solitudini che scava fino a trovare il fondo, un finale allestito troppo presto, neanche quarant’anni. Lavorando per sottrazione, Mauro Garofalo cuce, utilizzando la scrittura come risarcimento e profondo atto d’amore, la rete di relazioni in cui involontariamente cadiamo.

Leggo con ammirazione e dolore questo libro, finita la lettura lo chiudo.

In copertina c’è scritto “romanzo”, ma non sono d’accordo. Fin dalla struttura, questa è la storia di molte storie, di più vite. Ogni capitolo è dedicato a una diversa figura che, più o meno da vicino, ha intercettato il pianeta che è stato Alberto, trovandosi a fluttuare lungo la sua orbita: c’è la runner che, mentre corre nel parco, ne trova il corpo a penzoloni sull’albero, il ferramenta che senza sospettare di nulla gli vende la corda, il pugile col quale si è allenato in palestra, studiando in un allegorico match schivate e difese dai colpi dell’esistenza, agguati della mente; ci sono la sorella che non aveva intuito la portata dei suoi crolli interni, lo studente profugo che, per senso del dovere e missione, aveva aiutato, i genitori pronti ad avviare una giornata qualunque senza sapere che invece, quella mattina, la ricorderanno per sempre, il custode del cimitero che, sebbene lavori con la morte da sempre, non riesce ad abituarsi all’assenza di un volto così giovane. E poi c’è il parco stesso, entità senziente che, se non può evitare la fine, può almeno tentare di redimerla con la pazienza della natura, in continuo lavoro di bellezza, un usignolo che sarà forse l’ultima immagine rubata al mondo prima che il mondo si richiuda dietro un sipario di buio.

Non è un romanzo, dicevo, perché tutte le figure cui sono dedicati i capitoli chiedono spazio, si impongono timidamente, sottovoce chiedono di essere ascoltate. Garofalo fa molto più che tracciare il punto in cui le loro strade hanno incrociato quella di Alberto; ricostruendo attraverso istantanee di profondissima umanità e intensa poesia la struggente banalità delle loro vite, consegna ai lettori una piccola galleria di esistenze piene di pudore, ferite, gioie, il cui valore più grande risiede ancora nel tempo. Quello del prima, e quello che continuerà a scorrere anche dopo il suicidio di Alberto, perché non è vero che dopo una morte tutto si ferma, la vita continua inesorabile ad accadere, e questo è imperdonabile e inevitabile. Un domandare ostinato – i mille interrogativi cui cerchiamo di rispondere per dare senso a ciò che ci fa muti, così tanto inermi – è il nuovo volto che i morti, dicendoci addio, assumono ai nostri occhi. «Un morto è molte domande e nessuna risposta».

Questo non è un libro sul lutto, ma sul dopo, su tutti i mattini che ancora verranno, sui momenti che ci vedranno ancora tirare inutili pugni al vuoto. Ed è, anche, il tentativo di svelare la bugia che ci nasconde la verità di un cuore, quando crediamo di conoscere tutto dell’altro, perché a volte per sottrarre chi amiamo allo sgomento e al panico diveniamo perfetti attori: «Come fai a spiegarlo? Tutto quello che avete visto, in anni e anni, non era vero niente. Le persone faticano a cambiare idea. Faticano a cambiare, se è per questo».

Da leggersi quasi come una favola commossa e lacerante, La tigre e l’usignolo è prima di ogni altra cosa un libro scritto magnificamente. Tutto serve e tutto incide, in queste pagine, senza lasciare scampo alla nudità che vorremmo, per vergogna della nostra stessa debolezza, preservare volgendo gli occhi altrove. Mauro Garofalo compone frasi come si scrivono versi, con la stessa verità insostenibile, procedendo per giustapposizione di immagini e momenti, ricordi, barlumi di storie. Una lingua pregevole che richiede ai lettori fiducia e abbandono, disarmo e ascolto come nei sogni. «Sogni – scrive l’autore –; non resta altro di una vita».

In copertina: Ogata Gekko, Usignolo che vola accanto alla Luna, 1890-1910