«Nascere è il primo esilio. Camminare sulla terra è un’eterna diaspora». Si apre con questa citazione della poetessa portoricana Cindy Jiménez-Vera il libro di Edwidge Danticat, La vita dentro, raccolta di racconti pubblicata di recente da SEM Edizioni e tradotta da Velia Februari. Danticat parla la lingua degli esuli, una lingua specifica e molto prossima a quella di altre autrici che negli ultimi anni hanno raccontato il mondo e la condizione dei profughi contemporanei, come Lesley Nneka Arimah (Quando un uomo cade dal cielo, 2019, sempre pubblicato da SEM) o Mia Alvar (Famiglie ombra, Racconti Edizioni). Ed è una voce quasi univoca quella che lega queste raccolte, dove tradizioni molto diverse – quella afroamericana nel primo libro, quella filippina nel secondo e infine, in quest’ultimo, quella haitiana – cercano di tradurre letterariamente la condizione di esistere in un tempo e in un luogo smottato, di amare e vivere in compagnia di una ferita ancestrale, quella che è propria di chi vive tra due mondi. Due mondi: quello antico ed esotico di un’Haiti colonizzata eppure ancora così connessa al suo paesaggio umano e naturale – con le sue piante di ibischi, bambù e palme del viaggiatore e coi suoi cibi speziati e contaminati –, e la Miami moderna che ha accolto queste vite, dando loro uno spazio letterario e umano, arricchendolo di voci che ora risultano duplici, o meglio duplicate.

La vita dentro si sviluppa proprio da questa duplicità, dal tentativo di illustrare una condizione finale e attuale ben precisa: l’esistenza di donne e uomini che frequentano il presente senza riuscire a ignorare la cicatrice del passato: un grande terremoto, un esodo privato o collettivo, l’obbligo di ricostruirsi e riprogrammarsi in una terra diversa che accoglie e ingloba il diverso da sé, lo straniero, generando individui multiformi e più complessi. Come succedeva anche nell’antologia di Alvar, Danticat riesce a evidenziare una condizione peculiare dei suoi personaggi, che non prescinde quasi mai dal loro ruolo collettivo, dal lavoro che svolgono e dal loro posto nel mondo e tra la gente: sono assistenti sanitari, infermieri, camerieri o volontari impegnati nel sociale, ma anche politici realizzati, proprietari di ristoranti e bar, manager di successo. Posizioni sostanzialmente diverse che pure dimostrano la volontà, o meglio la necessità pregressa di penetrare un mondo estraneo e di farlo proprio, contaminandolo con uno sguardo altro. È la cifra più interessante degli otto racconti che compongono la raccolta, e anche il dettaglio che lega storie altrimenti molto variegate. Danticat veleggia infatti tra una serie di trame molto diverse che toccano temi altrettanto complessi e diversificati – la malattia, l’abbandono, la realizzazione personale e professionale ma anche l’amore, il tradimento o l’aborto; e che nonostante questo riescono a sfiorarsi, a intrecciarsi, filtrati da una sensibilità che è principalmente femminile. Ed è questa sensibilità – intesa come capacità di osservare il reale e trasformarlo in oggetto letterario senza mai cercare di strafare, piuttosto tentando anzi di connettere la dimensione della verità a quella della finzione – a rendere questi racconti intimi e introspettivi; un’introspezione, però, che è quasi sempre in grado di non restare sterile e superflua, ma che intende accogliere lo sguardo del lettore cercando di condurlo con delicatezza dentro una condizione esistenziale diversamente difficile da concepire o comprendere davvero.

Se esiste un legame tra queste storie e un umore generale che può tentare di descriverle, è proprio appunto tale capacità della loro autrice di illuminare un vissuto distante dal nostro: un vissuto spezzato, orfano, ricostruito, che evidenzia la condizione di straniamento delle voci straniere. La vita dentro lascia molti spunti in questo proposito, allestendo intorno ai personaggi comuni che la abitano universi e ambientazioni caratterizzate da quella ferita che non possiamo comprendere, e che pure Danticat ci restituisce in maniera lieve, appianando una differenza che altrimenti risulterebbe insondabile, pareggiando i conti con una scrittura di grande umanità ed empatia.

L’invito implicito di Danticat è dunque approcciarsi a La vita dentro cercando di coglierne il sentimento generale: quello di un’autrice che cerca in modi diversi di far emergere una voce particolare, dolente, profonda e soprattutto resistente all’interno di vite che appaiono solo superficialmente rimarginate. Vite di umani spezzati che hanno avuto il coraggio di ricostruirsi o che cercano di trovare quel coraggio, aggiungendo alla rappresentazione del mondo e della contemporaneità una voce, uno sguardo, un sentimento più sfaccettato e multiforme di quello a cui siamo abituati ad assistere o a quello di cui siamo noi stessi protagonisti.

I taino credevano di aver avuto origine dagli uomini delle caverne e che, se fossero stati sfiorati da un raggio di sole, si sarebbero tramutati in pietra. Conoscevano il rischio a cui andavano incontro quando uscirono alla luce, ma lo fecero comunque per dar vita a un mondo nuovo, un mondo che continua a esistere, perché noi siamo ancora qui. Pensai che la prossima volta in cui avremmo chiacchierato al buio, avrei raccontato quella storia a Neah. Intanto, mentre ancora dormiva, adagiai il polso destro sull’incavo tra i suoi seni e lo lasciai lì per qualche secondo. E per un istante, un istante brevissimo, il mio dolore e il suo furono una cosa sola.

d

Photo credits

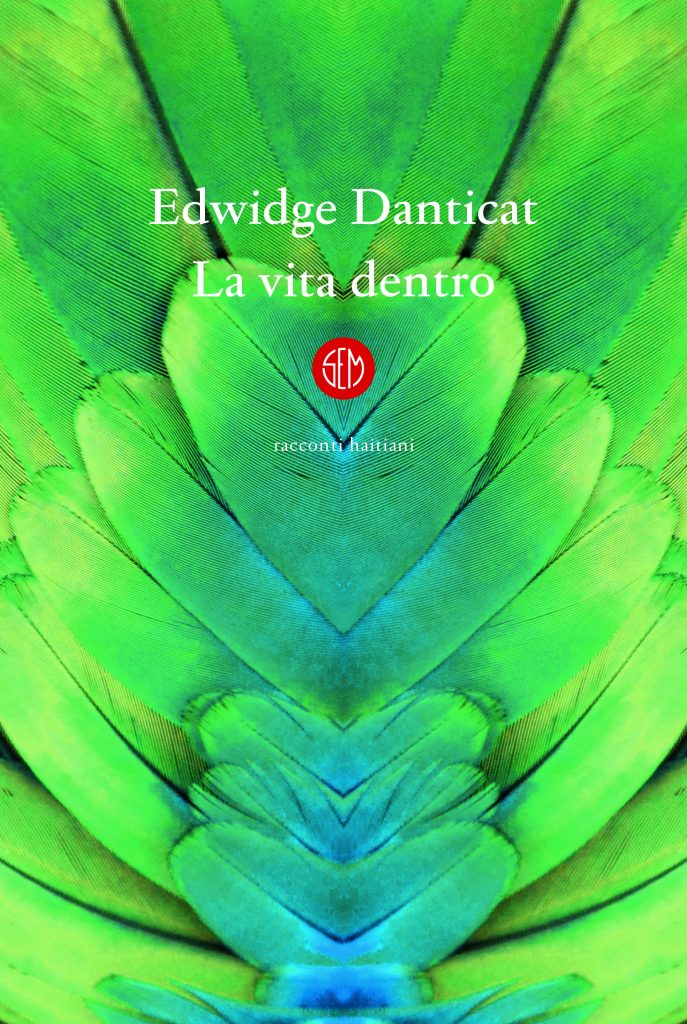

Copertina: illustrazione di Gaby D’Alessandro

Ritratto di Edwidge Danticat: Barbara P. Fernandez