Nell’ottobre del 1930 Thomas Mann, considerato già in vita un pilastro della cultura tedesca, teneva un discorso illuminante dal titolo Un appello alla ragione (nell’originale: Ein Appell an die Vernunft, successivamente pubblicato come saggio dalla casa editrice berlinese Verlag) che, alla luce dei recenti eventi che hanno scosso l’assetto politico internazionale, appare di stringente attualità: l’autore infatti metteva in guardia la Germania dal pericolo del nazismo, cogliendo in esso una minaccia per la pace mondiale. Mann ribadiva la necessità di una contro-parte democratica che si battesse in difesa della civiltà umana. Nonostante l’appello fosse, a tutti gli effetti, pacifico, non venne ben accolto da parte degli ascoltatori e lo scrittore fu costretto a rifugiarsi in una sala da concerto per evitare gli attacchi dei militanti nazisti. Quello di Thomas Mann era un atto di dissenso intellettuale, praticato da chi sapeva scorgere con lucidità sagace la catastrofe dell’avvenire.

Non era il solo a pensarla così: ritroviamo lo stesso attivismo nelle parole di suo figlio Klaus, il secondogenito, che seppe prevedere la drammatica evoluzione politica e sociale della Germania di quegli anni.

Per sfuggire all’insorgere della barbarie nazista Klaus Mann scelse la via dell’esilio, che lo avrebbe portato in Francia, Olanda e Svizzera, sino agli Stati Uniti dove si sarebbe infine arruolato nell’esercito americano. I racconti dall’esilio di Klaus Mann, editi per la prima volta in Italia da Castelvecchi con il titolo Speed, nella traduzione e curatela di Massimo Ferraris, espandono e amplificano narrativamente l’eco del discorso tenuto da Thomas Mann in quel lontano 1930. Ma, laddove il padre svestiva i panni dello scrittore per indossare quelli militanti, ecco che il figlio, invece, sceglieva di rifugiarsi «nell’impulso interiore dell’arte».

In queste storie troviamo un senso costante di precarietà, attesa, solitudine; forse i sentimenti predominanti nel mondo in bilico di quegli anni, declinati spesso in parabole avventurose degne di una spy story. Sono racconti abitati da personaggi incerti, insoddisfatti, delusi o disillusi che cercano di evadere dalla realtà tramite scappatoie illecite o veri e propri lampi di follia. Abitano luoghi transitori, come hotel decadenti o stanze in affitto dai mobili ammuffiti, talora vagano nelle hall sconfinate di alberghi fantasma ormai spopolati che, nelle grandi e fastose vetrate, rievocano lo splendore di un tempo perduto.

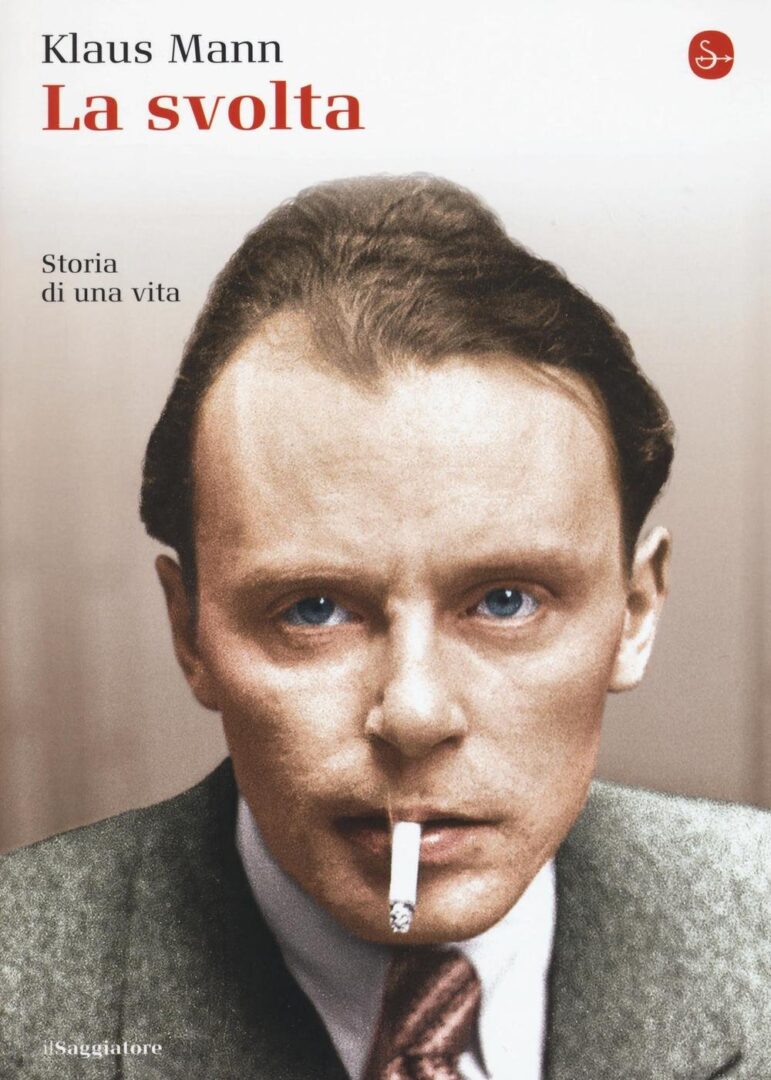

«In ogni destino individuale, in ogni dramma personale si riflette e si rimodula il dramma di una generazione» scrisse Klaus Mann ne La svolta, autobiografia pubblicata per la prima volta a New York in lingua inglese nel 1942, nella quale si riflette l’immagine di una generazione dispersa, travolta dalla violenza cieca della guerra: questi racconti ne rappresentano, in un certo senso, il prolungamento. L’opera di Klaus Mann è, forse, il grande bildungsroman mutilato del Novecento; sulla forza narrativa del giovane scrittore si allungava infatti l’ombra ingombrante di Thomas Mann. Il rapporto tra padre e figlio fu sempre controverso, come testimoniano anche i diari e alcune lettere, pubblicate postume dopo la morte del Mago (Der Zauberer era infatti il soprannome famigliare dello scrittore tedesco, Ndr).

Chiamato affettuosamente dal padre «Eissi», Klaus era un «figlio del suo tempo» (non a caso, è anche il titolo della prima parte della sua autobiografia), nato all’inizio del Novecento e costretto a portare sulle proprie spalle il peso di un’epoca di conflitti, nevrosi e incertezze. Era “l’ora più buia”, in cui il mondo appariva come una gigantesca polveriera sul punto di esplodere. Il «Secolo breve», come fu ribattezzato dallo storico britannico Eric Hobsbawm, portava in grembo giovani vite gettate in pasto alle tenebre. Klaus Mann, l’angelo biondo, non faceva eccezione, era parte integrante di una «generazione che non ha avuto redenzione».

Lo hanno ritratto in molti modi: come un giovane borghese dedito a eccessi e divertimenti goliardici, come un omosessuale traditore della famiglia tradizionale borghese, un tossicodipendente irrecuperabile e, ancora, come un intellettuale fallito. La critica del tempo non fu indulgente con lui, lo accusava di appropriarsi del nome del padre per farsi strada nel mondo letterario; non seppe riconoscerne l’unicità e il valore.

La verità è che Klaus Mann un talento l’aveva, come dimostrano anche i suoi brillanti racconti, ma restava pur sempre il figlio del grande «Mago di Lubecca». Il cognome lo annichiliva, come un marchio di possesso. Sia il padre che il figlio scelsero la via dell’esilio come risposta all’ascesa di Hitler: ma c’è uno scarto significativo tra i due, poiché quello di Klaus Mann non è solo un esilio politico, riflette anche una scelta esistenziale, una vera e propria “fuga” che sarebbe terminata solo con l’addio definitivo – e senza ritorno.

Klaus Mann si tolse la vita il 21 maggio del 1949, a soli quarantatré anni, ingerendo una dose letale di barbiturici: fu rinvenuto ormai esanime nella sua camera d’albergo di Cannes. Eterno enfant gâté, non aveva mai trovato il proprio posto nel mondo: prima sovrastato dalla presenza imponente del padre, poi deluso dalla falsità delle ideologie e, infine, schiacciato dai miti fasulli del materialismo americano. Visse gli ultimi anni facendo da spola tra la Germania e l’America. Questo nomadismo si riflette anche nella scelta della lingua con cui compose le proprie opere letterarie tra il 1933 e il 1943: alcune furono scritte in tedesco, altre in inglese; alcune furono pubblicate su quotidiani e riviste mentre Klaus era ancora in vita, molte, invece, videro la luce soltanto dopo la sua morte.

Colpisce anche la lunghezza variabile dei racconti: nella raccolta Speed troviamo testi brevi e folgoranti, ad esempio Une Belle Journée (ispirato, pare, a un fatto realmente accaduto) e Terra straniera, e altri molto lunghi, come il capolavoro Finestra con le sbarre (1937), dedicato agli ultimi giorni di Ludovico II di Baviera, che potrebbe benissimo essere letto come il principio di un’opera di più ampio respiro. Nella genesi di questo racconto, in particolare, fa la sua apparizione colei che fu sempre una musa ispiratrice per il Mann minore: la giornalista e fotografa svizzera Annemarie Schwarzebanch, inseparabile amica, che lo incoraggiò a scrivere ospitandolo nella sua casa in Engadina nel mese di giugno del 1937.

Gli scritti di Klaus riflettono la discontinuità della sua esistenza, facendosi anche cassa di risonanza di un dolore profondo, di una vera e propria vocazione all’autodistruzione. La caducità della vita e la sua insensatezza vibrano tra le righe, come una corda di violino dolente, riflesso di un animo malinconico nel quale in trasparenza si avverte, come nel profondo di una cavità vuota, l’eco di una irrazionale paura di vivere.

«Vivevo in una nebbia costante di bugie e deliranti fantasie, totalmente inebriato dal torbido romanticismo dei bassifondi».

La vita appare come una «fuga senza fine» in questi racconti, molti dei quali sono ambientati nell’atmosfera sospesa e precaria di camere di albergo – quasi un presagio del tragico epilogo della vera vita. Speed – che dà il titolo alla raccolta edita da Castelvecchi – è una storia che ruota attorno al traffico illecito di droga, nel quale si ritrova coinvolto, suo malgrado, un rifugiato austriaco nella New York degli anni Trenta. Il racconto è dedicato allo scrittore inglese Christopher Isherwood, paladino della letteratura omosessuale di quegli anni con il suo Addio a Berlino (1939).

Protagonista di Speed è un uomo normale, un uomo qualunque e «senza qualità», che viene inghiottito nel vortice della malavita: l’intreccio richiama in parte la suggestione di un romanzo epocale di quegli anni, Berlin Alexander Platz di Alfred Döblin, pubblicato proprio nel 1929 (tra l’altro lo stesso anno in cui Thomas Mann fu insignito del Nobel). Speed riflette la Berlino narrata da Döblin nelle sue claustrofobiche atmosfere metropolitane che enfatizzano la solitudine senza scampo dell’individuo. In queste pagine viene tra l’altro messo in evidenza il carattere duplice e ambiguo della dipendenza, di cui era succube lo stesso Klaus Mann:

«Piansi di gioia. Era il Paradiso/Era l’Inferno. Soffrivo. Il miracolo degenerò in un vizio; il vizio cominciò a diventare un’abitudine».

Non è tuttavia la droga – e la miseria che ne deriva – il tema preponderante, semmai l’isolamento, il vuoto interiore, l’assenza di scopo. L’abuso di sostanze diventa, in pratica, l’emblema della fuga anelata, che neppure il costante girovagare per città e paesi dei protagonisti di queste storie riesce in qualche modo a esaudire. In Idillio africano (1940), ispirato a un soggiorno a Fez con la sorella Erika Mann, Klaus racconta l’avventura di due sprovveduti stranieri che incorrono in un’overdose di hashish, esperienza psichedelica infernale che viene qui descritta con una prosa visionaria. A essere degna di nota, però, non è tanto la narrazione dell’eccesso in sé, quanto la malinconia che attanaglia i due protagonisti, in particolare lei, Doris, «creatura strana» dai tratti angelici e dalle angosce improvvise, la quale a un certo punto dichiara allo sventurato compagno:

«Non volermene, mio caro, se sono così strana. Non è colpa mia, davvero. È tutto così confuso oggigiorno…i miei affari personali, come quelli del mondo intero. È veramente difficile non smarrire la strada quando tutto si incrina, vacilla, collassa».

L’inquietudine esistenziale che abita i personaggi dei racconti dell’esilio di Klaus Mann si fa specchio riflesso dell’angoscia di un’epoca che ha da tempo smarrito ogni certezza. Come si viveva negli anni tra le due guerre mondiali? Con una sensazione di precarietà costante, con il tragico abbandono di chi non osa più immaginare il futuro: ed ecco la vera trama di queste storie erranti.

Ne Il ventriloquo troviamo la descrizione di un giovanotto disoccupato che si aggira per Praga con un senso di inconcludenza, domandandosi: quando troverò di nuovo qualcosa da fare? Fa riflettere l’osservazione fuori campo dell’autore che, sebbene sia riferita a quegli anni, rivela oggi un’attualità sconcertante:

«Oggigiorno molti giovani se ne vanno in giro con questi pensieri, ovunque nel mondo, nelle grandi come nelle piccole città».

La narrazione traduce l’incertezza che contraddistingue il periodo storico compreso tra le due grandi guerre, contrassegnato da crisi economica, instabilità, ansia e senso di oppressione, impossibile non cogliere un legame tra quel mondo in bilico e l’attualità di un’Europa in crisi.

Sono racconti avventurosi, spiazzanti, paranoici, eppure, leggendo più a fondo, si può cogliere tra le righe una malinconia palpabile che è in realtà il vero filo conduttore, il fardello portato da chiunque viva la pena dell’esilio. Nessuno meglio di Klaus Mann seppe raccontare cosa significhi essere straniero, perché lui quella condizione la incarnava da sempre, la vestiva a pennello come si indossa un abito o una divisa militare. Lo dimostra anche il bel racconto conclusivo della raccolta, Il monaco. Il protagonista, già nel soprannome affibbiatogli, impersonifica una differenza radicale: solitario, isolato, diverso dagli altri. Viene descritto come un pessimo soldato, un uomo senza donne, uno straniero “strambo” dalle origini sconosciute, ma dalle «inattese capacità artistiche», realizza infatti ottimi ritratti e ritagli in carta. Un’avventura gli fornirà la possibilità di riabilitarsi agli occhi del gruppo, però lui la getterà alle ortiche mostrando, ancora una volta, una sensibilità fuori dal comune. La sua singolarità – che ne è il tratto distintivo – fa di lui un emarginato.

«Perché era così misterioso? Perché non riuscivano a capirlo? Perché era così diverso?».

L’esilio, dunque, non è solo esteriore, ma interiore.

L’autobiografismo scorre sotto traccia nei racconti di Klaus Mann: persino in Finestra con le sbarre, testo di impianto storico descritto dall’autore come un tentativo di «marinare la scuola», troviamo una sorprendente coincidenza biografica. Ludovico di Baviera viene recluso nel suo castello con la diagnosi di “paranoia”, ma, ancora una volta, la prigionia reale traduce una più profonda prigionia esistenziale. All’origine del conflitto interiore vi è infatti l’omosessualità nascosta del regnante. Da tale dissidio consegue la singolare preghiera a Dio non di salvarlo, ma di farlo morire. Nella sua solitudine re Ludovico ha una sola vera amica che, infine, fa capolino nella storia: è Elisabetta d’Austria, i due sono accomunati dalla medesima irrequietezza.

«La vita di Elisabetta era inquieta e colma di malinconia, come la mia. La mia eletta sorella viaggiava molto; a volte mi mandava messaggi da un mare del Nord – messaggi in rima, dai versi davvero belli – in cui identificava sé stessa in un gabbiano, e me in un’aquila nel suo nido».

Impossibile non scorgere nel personaggio di Elisabetta di Baviera il doppio fittizio della vera «sorella d’anima» di Klaus Mann, proprio colei che, non a caso, lo esortò con convinzione a concludere quel racconto. In Fuga verso l’alto (1933) Annemarie Schwarzebanch raccontava un’altra storia d’esilio: la diserzione del protagonista, l’aristocratico Francis von Ruthern, tra le montagne innevate, in un hotel austriaco dove lui sembra vivere preda di una perenne nostalgia. La fuga di Annemarie e i racconti dall’esilio di Klaus Mann si corrispondono, mettendo al centro i luoghi dell’attesa: hotel, stazioni, treni, località di transito dove può sostare solo chi sa di non avere una vera patria a cui tornare. Leggendo gli scritti in parallelo si comprende che gli autori dovevano essere attraversati dalla stessa inquieta nostalgia, riflesso dei tempi instabili in cui erano immersi.

Il personaggio bambino di Fuga verso l’alto, l’angelo biondo della storia, si chiama proprio Klaus, in omaggio all’amico. La corrispondenza commuove; gli veniva così restituita l’età perduta dell’innocenza. Forse non è ancora troppo tardi perché il mondo, letterario (e non solo), riscopra il nome di Klaus Mann, liberandolo infine dalla prigionia di un eterno esilio.

In copertina: un intenso primo piano di Klaus Mann