È difficile, quasi imbarazzante, scrivere di un autore come Juan Emar, che del disprezzo verso i critici e i recensori, definiti «esseri che fanno di ciò che leggono una professione per guadagnarsi da vivere», fece la sua bandiera, tanto da scegliere uno pseudonimo il cui suono riprende l’espressione francese j’en ai marre, ossia “sono stufo”. Stufo dell’ambiente letterario, stufo dei salotti, stufo di quel mondo artistico che decide per gli altri cosa è bello e cosa no.

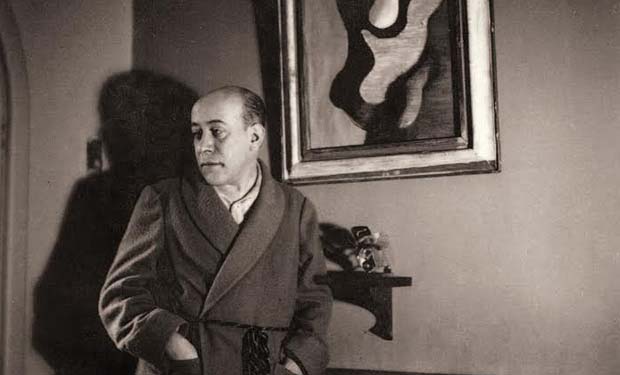

Álvaro Yáñez Bianchi, questo il suo nome anagrafico, nacque a Santiago del Cile nel 1893 da un esponente dell’alta borghesia, avvocato ed ex senatore, che certo avrebbe potuto muovere parecchi fili per facilitare l’ascesa artistica di suo figlio. Peccato che Álvaro più che sulla carriera fosse concentrato sull’arte in quanto tale e sul suo ruolo dirompente, sviluppando ben presto una spiccata indole ribelle. Per lui scrivere non era uno strumento per ottenere un posto nei cenacoli intellettuali ma un’esigenza talmente profonda da prescindere perfino alla sua diffusione, alla pubblicazione. Non pensava alle sue opere in relazione ai propri disprezzati e disprezzanti contemporanei, anzi a dirla tutta si fidava poco anche dei posteri: «Perché dare tanta importanza agli uomini del 2000? – scriveva –. E se si rivelassero un branco di cretini?»

Uno scrittore, dunque, che sceglie di chiamarsi fuori, di diventare inaccessibile, come se l’essere invisibili fosse l’unica condizione possibile per chi scrive per scrivere, e non per essere letto. Non stupisce che un animo tanto riottoso come il suo si sia lasciato sedurre da quella fucina di iconoclastia che fu il surrealismo francese, esploso proprio durante i suoi anni di formazione. Álvaro, o “Pilo” come lo chiamavano tutti, decise quindi di spostarsi a Parigi e lasciarsi permeare dal ben noto florilegio di cadaveri squisiti, baffi alle gioconde e orinatoi nei musei. Elementi che, abbandonate definitivamente le iniziali velleità da pittore, Emar incanalò nella scrittura, dando vita a uno stile in parte derivativo ma comunque molto personale, già evidente nel suo esordio Ayer, in italiano Ieri.

Uscito originariamente nel 1935, arriva in edizione italiana solo oggi, circa novant’anni dopo, pubblicato da Safarà e tradotto da Bruno Arpaia. Questo romanzo è forse una delle principali cause di quella chiusura che caratterizzerà l’“autore stufo” per eccellenza della letteratura cilena, un libro che non solo non trovò successo ma destò anche un certo scandalo presso lettori e critici dell’epoca. Seguirono di lì a brevissimo altre tre opere che ebbero gli stessi esiti, dopo le quali Emar prese la drastica decisione di smettere di pubblicare. Ciò non significa che cessò di scrivere, anzi cominciò a lavorare furiosamente a un’opera monumentale di migliaia e migliaia di pagine, rimasta incompiuta e uscita soltanto postuma, chiamata Umbral, traducibile in italiano come “La soglia”.

Torniamo però a Ieri, a questo inizio. Leggendolo oggi (mi si perdoni l’ingenuo calembour) appare evidente come le pur dichiarate influenze francesi siano rielaborate, potremmo dire cilenizzate (un po’ come era accaduto già nella scelta del nome d’arte, J’en ai marre/Juan Emar). Il surrealismo di Emar, tanto per cominciare, non è anti-narrativo: l’assurdo spunta all’interno del quotidiano, innestato in una narrazione quasi tradizionale, almeno per quanto riguarda tempo, spazio e stile. Il racconto si svolge nell’arco temporale ben scandito di una sola giornata, quasi una svergognata parodia dell’Ulisse joyciano, e in una sola città, l’immaginaria San Agustín de Tango, nome che contiene tutte le lettere di Santiago, la città di Emar. La scrittura non fa salti mortali di senso o non-senso, sulle prime anzi sembra il semplice resoconto di un uomo che se ne va in giro con sua moglie. Se le affinità con il romanzo modernista del passato si rivelano dunque immediatamente esili e quasi provocatorie, ecco farsi strada le influenze del presente, quel surrealismo che tende a destabilizzare il lettore, come quando leggiamo di un uomo appena ghigliottinato che cerca di riattaccarsi la porzione di testa recisa dal boia (e qui è difficile non pensare al décervelage di Ubu Roi), o di uno struzzo che ingoia per intero e in un sol boccone una feroce leonessa in fuga dallo zoo.

È verso la metà del romanzo però che Emar riesce a fare uno scatto in avanti verso il futuro, precorrendo autori che di quelle avanguardie da lui assorbite saranno i figli più eccellenti, da Cortázar fino ad arrivare a Calvino. Ciò accade quando l’assurdo smette di essere evento e inizia a diventare pensiero. Da un certo momento in poi è la mente del narratore a liquefarsi in un’affannosa ricerca della verità, in un tentativo di percepire in modo non superficiale e onnicomprensivo un quotidiano che sembra avere una necessità, un’improvvisa urgenza di essere pensato.

Il pensiero del protagonista diventa allora il centro catalizzatore della narrazione. Non è più una conseguenza dell’incredibile che accade, ma un motore che rilegge la realtà, e quanto più semplice, piccola, banale, essa si presenta, tanto più egli sembra avvicinarsi a quel barlume di Verità, di pienezza di senso. Assistiamo dunque a un gioco tra parossismo letterario e presa per i fondelli filosofica, una serie di dedali mentali sempre più profondi che scaturiscono da particolari apparentemente insignificanti, laddove una mosca o una sfumatura di verde possono turbare più delle sovrannaturali prodezze di uno struzzo. Il narratore è ben consapevole, lo dichiara più volte, che solo una percezione superficiale, “non pensata”, può permettergli di fruire le cose così come fanno tutti gli altri, di guardare ad esempio un pelucchio di polvere senza porsi troppe domande, eppure non si arrende, non rinuncia a cercare ovunque una forma di comprensione più totalizzante, un’illuminazione. E alla fine la trova proprio dove nessuno se lo aspetterebbe mai: in bagno, mentre si svuota la vescica.

Ieri è insomma un esordio beffardo ma tutt’altro che innocuo, un piccolo romanzo-mondo, sospeso tra letteratura passata, contemporanea e futura, in grado di essere serio e ironico allo stesso tempo, costruttore e distruttore, letterario e anti-letterario, filosofico e demistificatore, senza però mai perdere la sua integrità di fondo. Forse perché a scriverlo è stato un artista che ha scelto di sottrarsi al mondo, uno scrittore fantasma gelosissimo delle sue opere. Il suo primo romanzo appare quasi come un tentativo di sgomberare il campo, di mettere in chiaro ciò che l’autore è in grado di fare e allo stesso tempo di prendersene gioco, dichiarandosene già esistenzialmente stufo.

Per certi versi allora anche questa enorme distanza temporale, questi quasi novant’anni di ritardo con cui noi “cretini del 2000” lo leggiamo, può considerarsi, più che una riscoperta tardiva, un modo di compiacere lo scrittore, di rispettarne il suo essere sfuggente e poterlo apprezzare con quella prospettiva ampia che ai critici del suo tempo certamente mancava. Perfino il suo considerarci cretini assume, volendo, un senso più profondo, come se il granitico ma lungimirante Emar, ponendosi come autore puro, non contaminato, avesse capito che per essere compreso fino in fondo c’è bisogno di uno sguardo altrettanto puro, altrettanto incontaminato, come quello di un idiota.

L’attualità di un tale punto di vista appare subito evidente se pensiamo allo status odierno della letteratura, all’evidente divario creatosi tra un ambiente fatto di salotti, nicchie chiuse e premi autocelebrativi che parla quasi solo a sé stesso e un pubblico sempre meno coinvolto e dunque sempre meno curioso. Da questo punto di vista la scelta di Emar – che a tanti occhi apparirà come il capriccio di un incompreso – finisce per rivelarsi una piccola lezione, un monito di cui fare tesoro.