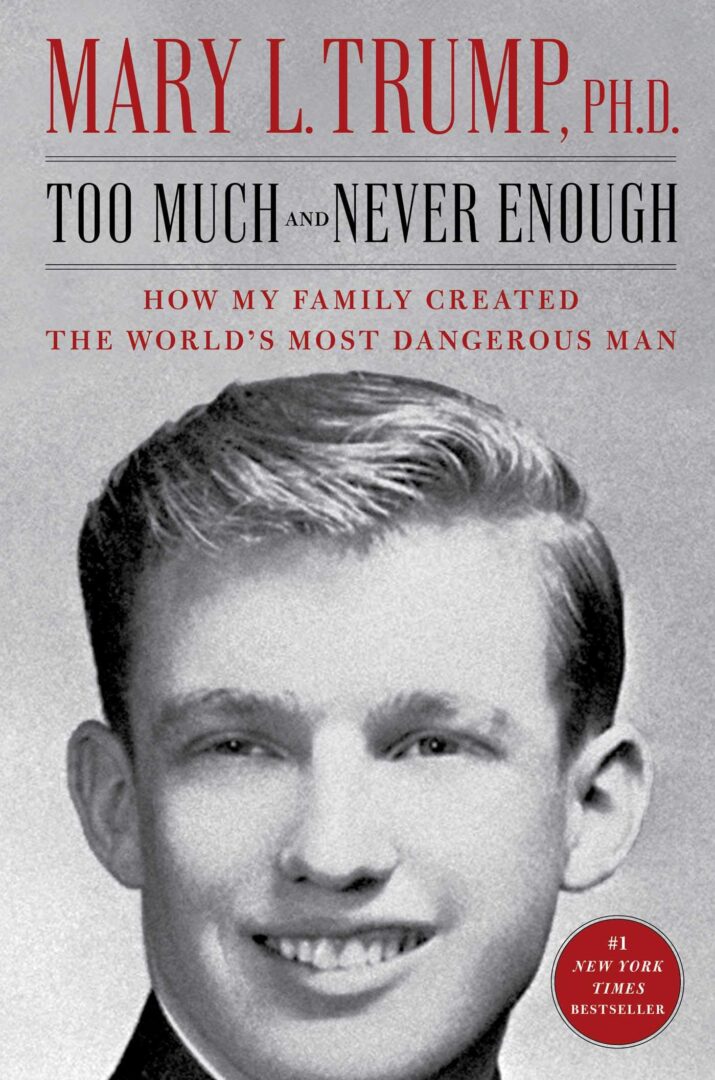

Too much and never enough. How my family created the world’s most dangerous man è un libro sorprendente. Per alcuni è il più importante mai pubblicato su Donald Trump. In un certo senso, potremmo aggiungere, Too much and never enough può essere letto come una biografia dell’America e dell’Occidente, che parte dall’inizio del secolo scorso e arriva fino a oggi. Lo ha scritto Mary Trump, psicologa clinica e nipote di Donald. Nonostante il coinvolgimento personale, il racconto è ammirevole per la lucidità e l’acribia con cui le dinamiche tra fratelli e tra padre e figlio vengono recuperate alla memoria e analizzate. È il punto di vista eccezionale di chi ha osservato proiettarsi su grande scala l’ambiente crudele e disfunzionale nel quale si è cresciuti e del quale Mary sostiene che suo padre Fred Jr, fratello maggiore di Donald, sia rimasto vittima.

Nelle prime pagine ci porta nello studio ovale. È il 2017. Da otto anni non incontra lo zio. Trump è seduto al «resolute desk». Davanti a lui, in piedi, ci sono il vicepresidente Mike Pence, lo speaker della Casa Bianca e un gruppo di congressmen. Non è possibile, pensa, che uno come suo zio sieda dietro quella scrivania onusta di gloria. L’incredulità diventa vertigine e poi déjà vu. Mary dice di notare in controluce la replica di un vecchio trucco usato da nonno Fred: restare seduti dietro la scrivania, lasciando che gli ospiti, in piedi, assumano quasi naturalmente la posizione di chi deve chiedere un favore.

Mary Trump, il cui padre Fred Trump Jr. è scomparso nel 1981 consumato dall’alcol, racconta che alla Casa Bianca quel giorno si celebrava un compleanno alla presenza di tutto il clan famigliare. La descrizione del contesto di ricchezza e potere, il gioco tattico degli sguardi, il darsi o non darsi la mano, gli sfioramenti, la doppiezza e il gelido contegno dei presenti, mi hanno richiamato alla memoria le atmosfere e i campo-controcampo di vecchie soap opera come Beautiful.

La madre di Donald Trump è originaria di un’isola della Scozia dove si parla gaelico. Secondo la nipote, fu il genere di genitore che cerca conforto nei figli, piuttosto che essere di conforto ai figli. Nella famiglia vige la separazione tra i generi. I maschi da una parte, le femmine dall’altra. Il giudizio di Mary sul nonno Fred, immigrato dalla Germania, imprenditore ricchissimo, astuto faccendiere sulla scena politica di New York tra gli anni ’40 e ’50, padre di cinque bambini (Maryanne, Elizabeth, Fred, Donald, Robert), è durissimo: un sociopatico ad alto funzionamento. Privo di empatia, bugiardo, sostenitore dell’inferiorità della donna all’uomo. Nelle foto, anche per via di un sopracciglio grigio e cespuglioso alla Ebenezer Scrooge, è quasi una macchietta, lo stereotipo del capitalista senza scrupoli. Secondo Mary, l’assenza dalla vita famigliare e l’inettitudine di Fred, che non riteneva l’educazione dei bambini un fatto di sua competenza, ebbero gravi conseguenze sui figli, specie sui più piccoli Donald e Robert.

«Donald», scrive Mary,«iniziò a sviluppare una strategia difensiva, potente per quanto primitiva, contraddistinta da ostilità verso gli altri e da un’apparente disinteresse verso l’assenza della madre e la negligenza del padre. Si sviluppò in lui una sorta di insularità, di autonomia dal mondo esterno, che se da una parte lo rese immune dalle conseguenze più traumatiche del dolore, dall’altro lo rese refrattario a soddisfare i propri bisogni emozionali». Donald diventa così un ragazzino superbo e aggressivo. Quando il padre prende coscienza dei tratti abnormi della personalità del figlio, non può a fare a meno d’incoraggiarlo, perché non sa come indirizzarlo altrimenti e poi perché, come padre, ha puntato tutto sul fratello maggiore. Negli anni ’80, quando Donald Trump diventerà una star dei tabloids, in realtà, sostiene Mary, sarà sempre il padre a manovrare dietro le quinte, foraggiando le iniziative imprenditoriali di Donald e usando cinicamente la personalità sopra le righe del figlio come mezzo per conquistare le prime pagine dei giornali, specie quelli diffusi nello stato di New York. Lo scopo del vecchio patriarca è conservare la sua presa sul mondo, nel contesto della big apple che cambia pelle e di una società sempre più influenzata dal gossip. Scrive Mary Trump: «Donald è stato per mio nonno ciò che il muro al confine col Messico è stato per Donald: un vanity project finanziato a scapito di attività più importanti».

Durante il brindisi di compleanno alla Casa Bianca, zia Maryanne ricorda un aneddoto rimasto celebre in famiglia. Seduti a tavola, il piccolo Donald tormenta Robert, il fratello minore. Donald, incapace di riconoscere autorità nella madre, non ascolta gli inviti di lei a smettere e insiste a torturare il fratello. A quel punto Fred Jr., che ha 14 anni, esasperato prende la ciotola di purè sul tavolo e la rovescia sulla chioma bionda di Donald. Mary sostiene che lo zio sia ancora ferito da quel lontano episodio.

Fred Jr. nasce nel 1938; Donald nel ‘46. Da adolescente Fred Jr. sperimenta il divario tra le aspettative del padre e la sua natura più mondana, incline allo svago e all’amicizia, all’inutile, all’amore per la pesca, l’oceano e ameni luoghi di mare come Montauk, riserva protetta nella punta orientale di Long Island. Per non parlare poi di un’altra passione, altrettanto inutile e ludica: il volo aereo. Il padre non sa che il figlio fuma. Quando il figlio è in camera con qualche amico, se all’improvviso entra il signor Trump, agli amici viene naturale scattare in piedi. Il padre non sa che Fred Jr. una volta si è messo a girare al volante di un carro funebre che con un complice aveva rubato per gioco. Trump padre ignora la natura del figlio, anche perché il figlio mente. Mentire è una strategia di sopravvivenza, scrive Mary, non la furbata di un adolescente per nascondere qualche ragazzata. Al padre diventa presto chiaro che il figlio non ha la stoffa del businessman. Manca di ambizione. Influenzato dalla catechesi di Norman Vincent Peale, il teorico del «positive thinking», Trump vede nell’assenza di ambizione del figlio una colpa e una tara imperdonabile.

I sette anni e mezzo di differenza tra Fred Jr. e Donald consentono al secondo un vantaggio. Donald, infatti, ha tempo per guardare e imparare. Le umiliazioni subite dal fratello, reo del proprio insuccesso, sono per Donald il corollario di una corretta visione morale del mondo: quella di loro padre. Fred Jr. non può credere che le mortificazioni inflitte dal padre non siano per il suo bene. Quindi accoglie il verdetto che dichiara la sua colpa (la colpa della debolezza) e lo condanna a inseguire l’amore e la considerazione del genitore. Si sforza perciò di fare ogni volta la cosa giusta, rinnegando la propria natura, ma è goffo, e fallisce. Ecco, secondo Mary, la radice dell’infelicità del padre e del sentimento d’inadeguatezza che lo torturerà per tutta la vita. In realtà Fred Jr prova a emanciparsi dal fantasma paterno e insegue la sua passione per il volo aereo. Diventa pilota sulla rotta Boston-Los Angeles per la celebre compagnia TWA, all’inizio degli anni Sessanta, nel momento di massimo glamour nella storia dell’aviazione. Il padre, però, non accetta la scelta del figlio. La tensione che ne deriva sulla vita quotidiana di Fred Jr. viene stemperata nell’alcol, che diventa il suo segreto, fino a quando il pilota non è sorpreso e licenziato. A quel punto la coscienza del fallimento innesca una spirale e Fred Jr. scivola in una condizione di fragilità e autocommiserazione. La dipendenza economica dal pur favoloso patrimonio paterno è causa per lui di vergogna. È interessante notare come la riprovazione dei famigliari nei confronti di Fred, per il modo freddo e dissimulato con cui si esercita, somiglia più a una forma di mobbing sul luogo di lavoro che non a una classica dinamica famigliare. Non ci sono litigi, scoppi d’ira, scenate, ma procedure di allontanamento che sembrano silenziosamente concordate dal clan, unito nel proposito di isolare l’inadeguato Fred Jr. L’alcol prende il sopravvento e nel 1981 il primogenito muore. Il pasticcio grottesco combinato dalla famiglia con le ceneri diventa per Mary la prova che testimonia la fredda volontà dei Trump di chiudere in fretta la pratica e sbarazzarsi di suo padre. Solo una zia, a un certo punto, è presa da un tremore alle gambe e scoppia in un pianto a dirotto, che somiglia all’eruzione in superficie di una verità psichica profonda, intrappolata da chissà quanto nel corpo.

Il racconto di Too much and never enough non si chiude con la morte di Fred Jr, ma prosegue fino ai giorni nostri, passando per il momento della rottura tra Mary, i nonni e gli zii. Il libro è troppo fitto per essere riattraversato. Merita di essere letto, in attesa che qualcuno lo traduca anche in Italia. Desidero, tuttavia, soffermarmi su un ultimo passaggio, forse perché in alcune pagine, da individuo che frequenta in varie forme la scrittura, mi sono sentito come colpito da una freccia, ho avvertito il pungolo di un’immedesimazione più profonda ed epidermica. Ma è un passaggio che può mostrarsi, credo, rivelatore e profetico anche a chi con la scrittura non ha nulla a che fare.

Succede che un giorno Donald Trump propone alla nipote di fargli da ghostwriter per un nuovo libro, il terzo dopo un volume di memorie (titolo anni ’80: Surviving at the top). Lo convince la lettura di una lettera in cui Mary parla di un suo professore. Non è tanto la capacità di Mary nella scrittura a persuadere lo zio, quanto il fatto che nella lettera Mary elogia il professore. Insomma, non sta cercando una brava ghostwriter, ma una sorta di media manager che lo sostenga in una strategia di influencing. Mary accetta l’incarico. Siamo all’inizio degli anni Novanta. Mary s’illude di passare un po’ di tempo con lo zio, davanti a un registratore acceso e un taccuino, insomma si aspetta che un libro possa e debba basarsi innanzitutto sulla voce e sull’ascolto del suo protagonista. Errore. Lo zio non ha tempo da dedicarle. Si limita a inviarle attraverso una segretaria una cartellina con la rassegna stampa, quindi le consiglia di scambiare due parole con qualche suo dipendente, per esempio con il presidente di un casinò di sua proprietà. Dall’alto della sua posizione – un’altezza a volte non metaforica, ma reale, vista la frequenza degli spostamenti in quota tramite elicottero o jet privato – Trump non mostra rispetto per il lavoro della nipote e per le sue legittime esigenze di ghostwriter. Non ha nessuna idea di che cosa sia una storia e di che cosa siano le parole; nella sua visione distante ed egotica, dove la terra si mostra spesso dal finestrino di un elicottero, esiste il mero brief, cioè la richiesta della confezione di un prodotto che esalti il profilo del committente.

Il disagio che ne consegue per Mary Trump mi ha ricordato un momento d’imbarazzo che io stesso ho provato. Qui è l’immedesimazione. Anni fa mi venne proposto di fare da ghostwriter per il libro di memorie di un ristoratore, non un ristoratore vip, tutt’altro; il potenziale del libro (potenziale letterario o commerciale? Io avrei cercato di estrarne quanto più possibilmente un valore letterario…) stava nel fatto che il ristoratore per diversi anni aveva organizzato delle orge nel suo ristorante, dopo cena, a saracinesca abbassata; era un navigato conoscitore del mondo dello scambismo e dei club privé, dove aveva avuto modo di copulare fianco a fianco di figure (non di grande notorietà) dell’imprenditoria lombarda e dello spettacolo. Come Mary Trump, accettai, perché è lavoro e perché la storia umana e lo spaccato sociale, per quanto non nuovi e già sentiti, m’incuriosivano. Avevo fantasticato di seguire nottetempo il ristoratore nel seminterrato di qualche club scambista, sospettando, al di là del mio fantasticare, che non mi sarei trovato a mio agio e che alla fine avrei visto confermato quanto la Lombardia possa deludere chi cerca l’incanto e l’avventura. Così andai a trovare il ristoratore, mi sedetti di fronte a lui in uno dei tavoli del ristorante, taccuino e registratore a portata di mano, sistemato a poche spanne dal forno dove si muoveva la pala del pizzaiolo. Il ristoratore era svogliato, apatico, credeva che le quattro battute in croce che mi aveva riferito fossero sufficienti a imbastire un racconto memorabile, che esaltasse i contorni della sua persona. Non aveva desiderio di raccontare – non aveva desiderio, punto – non c’era vita nei ricordi, erano solo modesti frammenti nella bassa marea, si rigirava tra le mani accendino Dupont e pacchetto di sigarette, spazientito, non aveva nulla da dire, perché forse non era così presente a se stesso mentre scopava, e infine, ogni volta che la memoria arrancava, cioè sempre, sfuggiva alla défaillance indicando con fare padronale qualche cameriere, dicendomi: «Vedi quello? Lui l’ho fatto chiavare un sacco di volte, anche lui partecipa alle serate», oppure mi mostrava le foto di nudo che gli mandavano sul telefonino la tal odontoiatra di Monza o la tal altra vedova, «gran-figa-piena-di-soldi», di Locate di Triulzi; a monte della sua richiesta di ritrovarsi in un libro, c’era solo un’ambizione di potere e prestigio. Il volume di memorie come simulacro del successo. Al di là dei diversi contesti, Trump e il ristoratore si somigliavano, agivano in base a sequenze mentali identiche. Come Trump, il ristoratore non aveva nulla da dirmi, perché forse non aveva mai fatto esperienza di ciò che aveva vissuto. Se la letteratura o un onesto mestiere editoriale si accomodano al tavolo per mettersi a servizio e ascoltare, taluni, paradossalmente, non vogliono essere serviti e ascoltati, ma pretendono solo di assoggettare.

Conclusione: Mary non ha scritto il libro, ma lo ha scritto qualcun altro al posto suo. Colpa dell’ennesima leggerezza di zio Donald: aveva dimenticato d’informare del coinvolgimento di Mary la casa editrice, Random House, che per il ruolo di ghostwriter aveva già pensato a un proprio collaboratore; altrettanto non ho portato a termine la biografia del ristoratore e organizzatore di orge, ma nel mio caso, devo dire, fu una mia decisione e fu, anche, una liberazione.