Un inceppo della memoria. Un trauma, e la vita lì racchiusa, che si sostanzia di gioia, amore, sofferenza. Questo, forse, è al centro di La babilonese, edito da Bompiani a settembre 2024, di Antonella Cilento, già una volta finalista Strega nel 2014 con Lisario o il piacere infinito delle donne.

Un romanzo d’amore e di vendetta, costruito su più piani, cerchi concentrici di epoche lontanissime, punteggiate dal medesimo fil rouge: dalla Ninive del VI secolo a.C. si approda all’Ottocento, poi alla Napoli seicentesca di Aniello Falcone, e ancora nell’Ottocento. Il romanzo culmina (o meglio, s’esaurisce) ai giorni nostri, dove il trauma si compie (forse) per l’ultima volta, nelle vite di Alice e Angelo, alle prese con il fallimento di un progetto imprenditoriale.

Raccontare un romanzo così ricco e generoso è difficile se non impossibile in questo spazio ristretto, sicché chiediamo alla stessa autrice di illustrarci la sua ultima straordinaria fatica.

Il trauma, l’inceppo della memoria, ha l’aspetto di una stanza bianca. La vediamo per la prima volta nel palazzo di re Assurbanipal, come spazio di morte, e invece nella Napoli del Duemila diventa la White Chamber, un’azienda di recupero dati. Qual è il legame tra le due cose? E perché proprio il colore bianco?

Diciamo che l’idea è partita da un dato reale: la clean room in cui si salvano i dati dai supporti danneggiati è effettivamente candida e disinfettata come una vera sala operatoria. L’ultima parte di La babilonese parte proprio dal fallimento di un’azienda che salva supporti danneggiati e qui la mia personale esperienza ha un peso: quando s’inaugurò l’azienda del mio compagno, rimasi piuttosto impressionata dalla stanza dove si entrava in tuta d’astronauta o come in un presidio ospedaliero. L’idea della White Chamber viene da lì. Ma bianchi erano anche gli ambienti dove era passata una pestilenza o una epidemia di qualunque genere: calcinare le pareti per disinfettarle è un’abitudine antichissima e diffusa in tutto il Mediterraneo, attiva anche nel 1656, l’anno della pestilenza napoletana di cui si narra nella terza parte di La babilonese. Infine, i luoghi dove avvenivano sacrifici o esecuzioni venivano spesso riattintati di bianco in antichità e da qui l’immaginazione di una stanza bianca anche nella ziggurat di Ninive dove sono uccise le quattro figlie della regina nella prima parte del romanzo. Sono luoghi dove si salva o si cancella, dove si vive o si muore. La perdita di tutto dopo il fallimento per Angelo e Alice nell’ultima sezione di La babilonese è un trauma definitivo, come una morte in vita, solo in apparenza meno grave della morte portata dalla violenza o dalla malattia. Quindi, una camera bianca c’è in ogni sezione, perfino nella Londra del 1848. Quando non vogliamo vedere un crimine, quando si vuol passare un frego sull’accaduto, quando si vuole dimenticare. La memoria che si salva nello stesso ambiente bianco in cui la si cancella mi ha a lungo ossessionato.

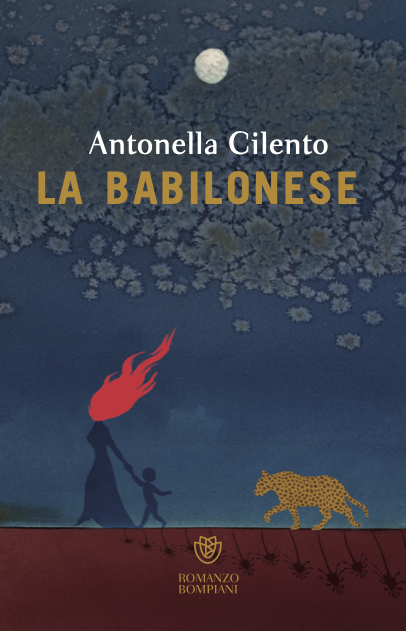

Hai già raccontato che il romanzo si fonda sull’immagine (ripresa anche dalla copertina di Iole Cilento) di una donna che segue una bambina con una lanterna, che ha forte potenza evocativa. Cosa rappresenta?

La bambina con lucerna (o fiaccola, lume, candela, lanterna, pila, a seconda delle epoche in cui riappare) ha iniziato a correre molti anni fa accanto a me mentre ero in vacanza in Puglia: lavoravo allora ad altri romanzi ma guardando gli ulivi che scorrevano dal finestrino a perdita d’occhio, non importa quale strada o sterrato percorressimo, ho cominciato a vedere una bambina che correva senza stancarsi mai. Libbali o Albalì o Madame Ballu o Alice, la donna adulta che compare in varie forme o reincarnazioni nel romanzo, è sempre accompagnata da Yeoudith, Giuditta o Judith, la bambina che porta luce. C’è in noi una bambina che attraversa il tempo e la distruzione, che sopravvive ai campi della morte, che sorride sempre e non si ferma mai: è la creazione, lo spirito della speranza, più immortale perfino dell’amore e della vendetta, dell’anima potente e magica di Libbali e delle sue nuove forme. Alla fine, è la creazione che sana e fa rinascere, fa ripartire, arresta il ciclo della vendetta. E la meravigliosa copertina di Iole coglie al meglio lo spirito del romanzo.

Parliamo dei personaggi maschili. Sono tre, principalmente, e li ritroviamo in tutte le epoche. Ce li puoi raccontare brevemente?

Ci sono un re potente e senza scrupoli, un medico falso e pronto a tutto e un uomo innamorato. Alcune di queste reincarnazioni hanno fondamento storico (Assurbanipal, Severino, Falcone, Layard), gli altri personaggi sono mera invenzione. Di solito i personaggi maschili in questo come in altri miei romanzi sono sempre ambigui, incapaci, ipocriti, violenti, mediocri: ogni tanto qualcuno si salva, perché traccia una linea di amore, perché si preoccupa davvero di dialogare con le donne. Chi detiene il potere, politico, decisionale, medico, raramente non ne profitta. Chi non ha niente spesso ha scarsa fiducia in sé ma anche un’idea più generosa del mondo. In realtà, poiché ogni personaggio è una lezione per chi scrive, come ogni persona nella vita reale per chi l’incontra, mi diverto molto e m’interrogo mentre sono nei panni dell’assassino, dell’idiota, del servo, dell’anaffettivo. Li odio e insieme devo per forza amarli, poiché mi calo nei loro panni: è la lezione del teatro, la più antica che c’è per capire il mondo.

Uno degli aspetti più affascinanti di questo romanzo è la grande varietà stilistica. Questa scelta è data dal tentativo di rappresentare più epoche differenti o c’è una visione più ampia sotto?

Ogni epoca ha un suo stile: non posso scrivere il Seicento, come ho fatto anche in Lisario o in Una lunga notte, senza pensare a Basile, alla Nuova Compagnia di Canto Popolare e a Roberto De Simone, senza risentire le voci del teatro della mia infanzia. Non posso scrivere l’Ottocento senza sentire la voce di Matilde Serao o di Mastriani, che nel romanzo compare in cameo, o quella di Dickens e Balzac. Non posso scrivere il presente senza sentire l’eco della mia voce ordinaria: ho scritto libri ambientati in ogni epoca e anche nel nostro presente e in La babilonese ci sono tutte le mie voci. Ma m’interessava che il romanzo fosse veramente polifonico e multiplo, che restituisse tutte le vocazioni romanzesche, quella epica del tempo assiro, quella picaresca e comica del Seicento, quella pienamente romanzesca dell’Ottocento e quella degradata e ridicola dell’oggi. Sicché ho scelto anche focalizzazioni diverse: mi pare che l’appiattimento del romanzo d’oggi sia talmente spaventosa e prona all’industria editoriale italiana da rasentare la stupidità. Abbiamo grandissimi modelli, bisognerebbe aspirare a quelle cime non a collinette con comode autostrade. Meglio correre il rischio e vivere che campicchiare senza pericoli.

Nella Napoli del 1656, racconti la tragica storia di Giuseppe Astarita e di Salé, che viene brutalmente assassinata. Come si colloca questo episodio nell’economia più generale del romanzo?

La storia di Astarita e di Salé, mora scampata al mare, era già stata scritta per un piccolo editore francese alcuni anni fa: si trattava di un libro che protestava contro la condanna del governo per le persone che ospitavano migranti sfuggiti al controllo di confine. Nel Seicento il welfare spagnolo a Napoli consentiva scambi di prigionieri catturati da parti avverse nelle acque del Mediterraneo e anche la reintroduzione in società dei mori recuperati dal mare, quasi sempre in posizione di servitù, qualche volta con ruoli da funzionario. Il Mediterraneo è sempre stato una gigantesca tomba acquatica o una prigione a cielo aperto. Nel romanzo la malinconia di Astarita, che è ormai vecchio e si interroga sulla disumanità del potere, fa da specchio a quella di Aniello Falcone, che ha perso quattro figli e la moglie e sta a sua volta invecchiando. Le tragedie individuali e collettive s’incontrano ma, soprattutto, il gesto creativo di Astarita, che ottiene l’ospitalità di Salé rivendicandola da una barca in mare, è una richiesta estrema di giustizia. Non c’è giustizia al mondo, né per Libbali cui sono uccisi le figlie e l’uomo che ama, né per Alice e Angelo, che perdono tutto e devono continuare a vivere come se niente fosse, non c’è giustizia mai nella nostra esistenza, sicché sta a noi essere giuste con noi stesse. E non è sempre facile perché anche quando subiamo grandi torti ci sentiamo indegne di vera giustizia. La colpa è anche mia, ci diciamo, a dispetto di tanti che vivono attribuendo sempre la colpa ad altri.

Sempre in quest’epoca, uno dei personaggi cardine è Aniello Falcone, peculiare perché sceglie principalmente cavalli come soggetti delle sue opere. Anche lui è un personaggio realmente esistito. Come mai, tra tanti, un pittore di cavalli?

Aniello Falcone è un grande pittore dimenticato, certo non il maggiore del suo tempo ma un battaglista importante. E battaglie senza cavalli per millenni non ce ne sono state. Come il ceroplasta siciliano Gaetano Giulio Zummo nel mio primo romanzo, Una lunga notte, come il pittore fiammingo Michiel Sweerts in Lisario, Falcone fa parte di quelli che la Storia tratta in poche righe: sono gli artisti che di solito mi interessano di più. Il fatto che fosse un battaglista che non aveva mai assistito a una battaglia, che dipingesse battaglie senza eroi, come ha scritto in bellissimi saggi Franz Saxl, mi ha catturato. E ho immaginato che, in fondo, preferisse i cavalli agli esseri umani che sempre lo avevano deluso. Una grande mostra me lo ha fatto conoscere più nel dettaglio mentre scrivevo e così Falcone c’est moi, mi è parso, sperando di non fargli torto, di potermi calare nei panni di quest’uomo vissuto come poteva, rimasto solo, scomparso come tanti durante la peste e che aveva sognato l’arte dai disegni di Antonio Tempesta, l’illustratore di Tasso, la pittura come letteratura. Una cosa che mi riguarda molto.

Quando, nella Napoli dell’Ottocento, la protagonista Filomena assiste dal tipico buco della serratura all’amplesso tra Madame Ballu e lo Scozzese, la voce narrante interrompe il racconto e ci inserisce in un altro tema, che guardando anche alla tua produzione precedente hai già affrontato, come per esempio in Lisario, ovvero la sessualità delle donne, agita e vista. Quindi ti chiedo: com’è per una donna oggi scrivere di sesso?

Benché l’argomento sia sdoganato da profluvie di autrici novecentesche e contemporanee in ogni lingua, la prevalenza di un linguaggio maschile nel descrivere le scene di sesso è ancora una questione. Di certo lo è nella Napoli del 1881 in cui Filomena si muove: ho scelto un narratore onnisciente manzoniano che si prende qualche libertà non finzionale d’oggi. Scrivere di sesso è sempre difficile (pornografia, banalità, esibizione) ma è anche una sfida molto divertente: di certo un linguaggio è in evoluzione, da Anaïs Nin a Virginie Despentes. A me scappa sempre da ridere e l’ironia mi pare alimenti l’eccitazione se usata con intelligenza.

Mi pare che affiori anche un’altra questione, e cioè trovare dei modi per guardare al mondo e vivere la vita che siano altro da quello che gli uomini credono, e ci hanno insegnato a credere, che sia il modo di essere delle donne. Dunque, ti chiedo, citandoti: che si fa in questi casi, sapendo che millenni di letteratura maschile hanno necessariamente avuto una grande parte nel plasmare il nostro immaginario di lettrici?

Sì, se ci immaginiamo solo con gli occhi degli uomini ci traduciamo in un linguaggio estraneo. Però quel linguaggio esiste, cancellarlo o censurarlo mi pare inutile, mi pare un falso. E quando dobbiamo immaginare uomini sulla pagina certo non possiamo farlo con il linguaggio femminile: è ridicolo. Stare al centro mi pare la soluzione: sapere che sento, vedo, interpreto le cose a modo mio mi pare essenziale. Posso inventare una lingua solo mia, di bambina e di donna, e alla bisogna posso travestirmi con la scrittura maschile per prendere in giro gli stessi che la praticano. In ogni caso, sinceramente, proprio non ho voglia di fare a meno di millenni di grande letteratura solo perché quell’arte è stata di rado scritta dal punto di vista di una donna: l’eversione ha bisogno di modelli da emulare e sovvertire, da innovare, da sostituire con nuovi modelli (ci vuole il suo tempo). Altrimenti scrivere diventa un’utopia passata in lavatrice: voglio sollevare la questione e insieme conservare tutte le differenze.

Alice, la protagonista dell’ultimo quadro, è una scrittrice che pubblica con pseudonimo, perché «aveva appurato che a scrivere romanzi veri non si guadagnava nulla». Allora perché farlo? Soprattutto oggi, quando la crisi si dipana in ogni ambito, sociale, (geo)politico, culturale ed economico.

Sicuramente non si scrive per guadagnare: come dice Flannery O’ Connor, una cosa è essere scrittore, un’altra fare lo scrittore. Tanto vale farsi mantenere, aggiunge. Però un problema grosso c’è e gli editori ne profittano: i libri di qualità raramente vendono o fanno successo. I libri commerciali fanno i budget. Una editoria sana si preoccuperebbe però di tenere in vita la letteratura oltre che la scrittura popolare e invece si gioca solo al ribasso: l’anticipo che ricevo per un mio romanzo è ridicolo paragonato all’anticipo di un noirista o di un’autrice di saghe familiari. Quindi devo campare con altro. Sono morti di fame in tanti prima di me, non è una novità. Ma chi perde la dignità davvero, io che devo trovare un modo per campare e scrivere quel che voglio o l’editore che finge di fare cultura vendendo scrittura in scatola e sapendo perfettamente di farlo? Non vorrei essere al posto di chi dirige con schizofrenia il mercato editoriale. Alcuni sono scrittrici o scrittori: a dormire la notte io ci tengo, al loro posto non potrei. Dunque, si scrive perché non ne possiamo a fare a meno. Gli editori lo sanno e ne profittano. Ridare a Melville i soldi che non ha mai visto prima di tirarsi un colpo in testa. Far sapere a Emily Dickinson che tutti la citano e che avrebbe potuto liberarsi di tutta la sua famiglia e vivere felice. E a Kafka che per i successivi secoli sarebbe stato nominato e letto quanto Omero. Tutta gente che è morta sola e povera mentre gli editori ingrassavano pubblicando fesserie di cui non ricordiamo il nome. Scriviamo, alla fine, perché il mondo è profondamente ingiusto, per la bellezza, per l’altro piatto della bilancia.

Le citazioni in esergo, di Adolfo Bioy Casares e di Azar Nafisi, rivendicano il carattere fantastico e immaginativo del romanzo e, al tempo stesso, sottintendono un significato politico. Come si pone dunque rispetto a quelli che vengono definiti a scatola chiusa i romanzi “seri”, cioè impegnati politicamente?

Per paradosso, in questo romanzo fantastico che profitta della Storia c’è moltissima politica: tornare a parlare dei luoghi dove da sempre la guerra avviene, l’antica Mesopotamia oggi Iraq, e dove la memoria dei grandi imperi resta seppellita e cancellata per tremila anni nei giorni in cui, un secolo e mezzo dopo, le preziose rovine vengono di nuovo devastate dalle guerre, riguarda l’incapacità di evitare sempre gli stessi errori. Raccontare come un viceré lascia dilagare una pestilenza per interessi politici. Raccontare come falliscono le piccole aziende familiari in Italia oggi e come i soldi vadano sempre da chi già li ha. Questi sono atti politici. Si può fare anche in vesta romanzesca? Secondo me sì. Immaginazione non significa assenza di realtà: è un potenziamento della realtà, è una denuncia diretta che viaggia su piani d’anima, non si limita al contingente, interroga il profondo. Ci terrorizza lo stalinismo di più perché ce lo racconta Michail Bulgakov o perché ce lo racconta Vasilij Grossman? A me Bulgakov spaventa e dà speranza, provoca nostalgia e terrore insieme, perché mi mostra come il ciclo dell’errore è eterno e le vie delle storie che lo dicono infinite: ho scelto la mia strada.