1. Tre modeste proposte di capolavoro

La fauna degli scrittori si divide in due categorie ontologiche, che tra di loro non si leggono, non si capiscono e non si salutano: ci sono quelli che scrivono e ci sono quelli che tentano di scrivere letteratura.

I primi perseguono l’intrattenimento, la consolazione, l’edificazione civile, l’impegno politico, proprio e di chi li legge, mentre i secondi provano a scrivere in grande, inseguendo la parola necessaria, universale, inaudita, ma ovviamente non ci riescono quasi mai.

E il grande sogno di ogni scrittore letterario è il romanzo mondo, il romanzo regno, il romanzo che sia margine, trama e ordito della realtà, infinitamente sottile e infinitamente grande, un libro attuale, classico e prefigurativo, in grado di restituire l’esperienza sensoriale e psicologica di un’epoca e al tempo stesso di guardarla da fuori, da sopra, travalicandola.

Dalla scrittura cuneiforme a oggi alcuni scrittori, per genio, perseveranza ma mai per caso, ci sono riusciti: Dante, Tolstoj, Dostoevskij, Proust, Musil. E a questi nomi canonici, che si sentono già alle medie, si potrebbero aggiungere, secondo molti, anche quelli di Wallace, Bolaño, DeLillo, Pynchon.

Tutti gli altri, scrittori letterari non ancora classici, non avendo nulla di meglio da fare, continuano a provarci, persino in questo preciso istante e persino in Italia, e i loro tentativi spesso scandalizzano a priori i cosiddetti nietzschiani filologi per rassegnazione, secondo i quali la definizione di classico contemporaneo sarebbe uno sconveniente ossimoro.

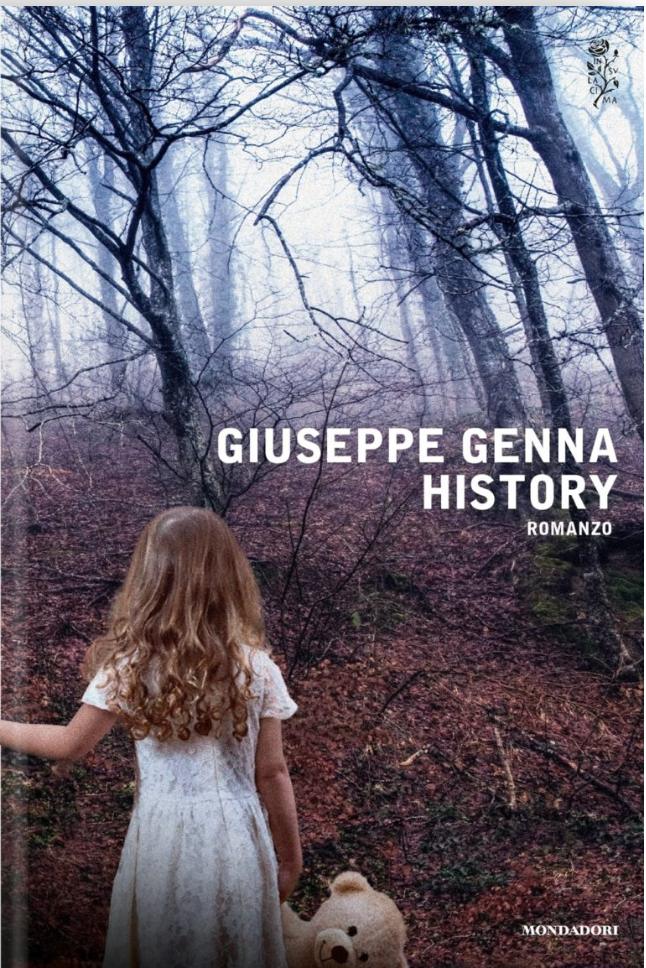

Tra gli scrittori italiani che in questi anni si sono avvicinati di più, che ci hanno davvero provato, ci sono senza dubbio Giuseppe Genna, Massimiliano Parente e Antonio Moresco, autori di libri enormi, che a partire dalla mole, dalla quarta di copertina e dal manifesto programmatico, si presentano, appunto, come opere massimaliste, secondo la felice definizione di Stefano Ercolino, spesso ripresa da Alberto Casadei e Vanni Santoni. I libri in questione sono History, La trilogia dell’inumano e I giochi dell’eternità.

Queste prove di gigantismo letterario si differenziano da altre, ugualmente imponenti e radicali, come La scuola cattolica di Albinati, la trilogia del Dio impossibile di Siti o la pentalogia del Ciclo delle stelle di Covacich, non per la maestria scrittoria, ma per una sorta di coraggio speculativo, per la volontà, forse azzardata, di andare al di là della descrizione sociologica e psicologica del reale, per costruire un sistema letterario e filosofico, che sia descrittivo, esaustivo e soprattutto predittivo, insomma che provi ad aggiungere qualcosa a quello che è già stato detto e scritto dall’uomo sull’uomo, magari anticipando scoperte scientifiche, rivoluzioni antropologiche.

Ma tentare di scrivere letteratura necessaria, onnicomprensiva e finale non significa riuscirci, e in questa sede proveremo a capire se i tre potenziali capolavori sono o no accostabili, com’era nell’intento di chi li ha scritti, all’Uomo senza qualità, alla Recherche, alla Commedia, e se sì perché sì, e se no perché no, partendo dal presupposto che, per averci fatto sorgere anche solo il minimo dubbio comparatistico, queste tre opere sono certamente tra le più ambiziose che siano state scritte negli ultimi anni in Italia.

2. La filosofia poetica di Genna

Dopo una giovinezza di militanza poetica, di studi filosofici buttati, di pionierismo letterario digitale con la rivista «Carmilla», di genialità ipomaniaca e dissipativa, che lo porta persino a lavorare a Montecitorio, Giuseppe Genna, per il web Giugenna, esordisce a trent’anni con un giallo Mondadori, di quelli che si trovavano in edicola a 5900 lire, dal titolo Catrame (1999), la prima indagine dell’ispettore Guido Lopez, e avvia così una carriera di tutto rispetto come giovane penna eccentrica del giallismo italico.

Pubblicati vari chili di libri, a un certo punto decide di gettarsi nel pozzo di Alfredino dell’autofinzionalità, un’autofinzionalità non giornalistica e divulgativa come quella di Saviano, ma ben più ruvida, malsana, autocontraddittoria, e invece di diventare Carofiglio, popolarizzando la sua passione per i complotti e gli archivi segreti, diventa uno scrittore autoriale, cioè squattrinato ma di culto, con quel rivoluzionario e commercialmente suicida colpo di genio imperfetto che è Dies Irae (2006).

Nel 2018 arriva la sua prova di massimalismo, il romanzo di distopia contemporanea dal titolo History, una possente meditazione sul futuro crollato nel presente. Il libro si apre con un mirabile prologo di ottanta pagine, un monologo collettivo recitato in prima persona plurale da «noi, i bambini», un’ouverture di reminiscenze sensoriali proustiane ma nello stile impressionistico e antinarrativo di Joyce.

Nei capitoli successivi un Genna adulto, scrittore ipomaniaco, si ritrova professionalmente randagio, perché, morta la letteratura, la casa editrice per la quale pubblica si è convertita in avveniristico tecnopolo umano. Qui lo scrittore viene incaricato di conversare con History, bambina magica, Cassandra postumana, singolarità tecnologica, traducendo il suo mutismo selettivo in discorso di senso. Nel frattempo, attorno a loro, nonostante loro, in una metropoli devastata, ma pur sempre turbocapitalistica, la «supermassa» occidentale sembra troppo presa dalla verticalità mondana del «Bosco Che Sale», per accorgersi di stare andando, insieme al resto del mondo, in accelerazione frontale contro la fine.

Il libro è un quasi capolavoro, un convincente romanzo filosofico, accostabile, per vocazione epistemologica, all’Uomo senza qualità di Musil. Come nel capolavoro novecentesco infatti, il centro dell’opera non sono le vicende dei personaggi, ma i concetti, i grandi temi universali: nel caso di Musil la fine dell’identità, l’impossibilità della conoscenza, nel caso di Genna la fine del lavoro, della storia, della letteratura, del tempo e in definitiva dell’uomo, causa accelerazionismo tecnologico e imminente ibridazione con la macchina.

Ma se Musil scrive un capolavoro massimalista, Genna ci va vicino, ma sembra non riuscirci, e il motivo non riguarda certo il suo talento immaginifico, qui vivissimo, ma un problema di voce, ovvero d’impasto tra lingua e contenuto, che crea, nella sua pagina, dei cortocircuiti semantici.

Musil sceglie una lingua tolstoiana, cioè solida e chiarissima, e imbastisce un dialogo di saggismo polifonico, dove la comprensione è certamente difficile, ma per via dei contenuti, non del modo in cui sono esposti. Visto che il mondo è frammentato in mille discipline e punti di vista, Musil ricorre a una lingua cristallina, che faccia chiarezza, una lingua al condizionale, netta, univoca, propria dei testi scientifici affabulatori (Darwin, Freud).

In direzione contraria Genna opta per una voce assertiva, oracolare, autoteistica, risultato dell’intreccio libero di lessico filosofico e allusività poetica.

Genna, ad esempio, scrive cose del tipo: «Le ragioni della terra hanno figli», «Chi parla non uccide in questo tempo. Questa è la morale del tempo» oppure «un rito, privo del dio, colmo di deità inconsulte che non conosco dentro, che non conosco fuori» o ancora «chi sa quale storia mi aspetta che pensi ancora alla storia. Mai come ora tutto dice tutto, letteralmente, precisamente, parola per parola» e così via.

L’esperienza di lettura è suggestiva, ipnotica, vertiginosa, ma costringe il lettore, se vuole capire il testo e non solo godere della sua indiscussa bellezza, a un continuo sforzo ermeneutico, perché la neolingua di Genna, dopo aver stupito, lascia spesso quel retrogusto d’insoddisfazione intellettuale che si prova di fronte all’oracolo: «Che cos’avrà voluto dire? Non mi è del tutto chiaro. Non poteva essere più preciso?»

Una voce simile non è di per sé un errore, di predecessori illustri se ne contano non moltissimi ma comunque parecchi, dal perturbante lovecraftiano all’espressionismo pornomescalinico di Burroughs, dal montaggio di Balestrini al citazionismo surreale di Battiato, tutti riferimenti di cui Genna sembra tener conto, e che spesso omaggia.

Ma una macchina linguistica e semantica simile diventa un problema nel momento in cui un autore intellettualmente carismatico, politicamente impegnato, filosoficamente ambizioso, vuole scrivere un romanzo che racconti e spieghi persuasivamente il proprio tempo.

Ciò che rende fragile il massimalismo di Genna, nonostante la grandezza dell’affresco e la sorprendente vivacità linguistica, è quindi l’aver voluto scrivere un romanzo musiliano, cioè d’avventura conoscitiva, mescolando la poesia, che insegue il vago, l’indefinito e perciò il sublime, con il pensiero filosofico, che è nella maggior parte dei casi il luogo della precisione argomentativa e della pulizia degli enunciati.

Facendo poesia con la filosofia e filosofia con la poesia, nel suo colossale History Genna sembra non riuscire fino in fondo a essere né davvero filosofico né davvero poetico, ma soprattutto non arriva a restituire con chiarezza le contraddizioni dell’epoca terminale in cui è costretto a vivere e a scrivere, come invece fanno, con un decimo della sua visionarietà e un terzo delle sue pagine, i certamente meno pantagruelici ma più puntuali Falco in Ipotesi di una sconfitta e Vasta ne Il tempo materiale.

3. Il fondamentalismo scientifico di Parente

Per nascere come scrittore Massimiliano Parente da Grosseto imbocca in assoluto la strada più lunga, ovvero quella della credibilità intellettuale, e prima di giungere alla pubblicazione, scrive, per dieci anni, lettere d’amor scortese ai suoi modelli letterari viventi, Arbasino, Busi e Moresco, sottoponendo loro i suoi quintali di manoscritti inediti, che per portarli in giro ci vuole la carriola.

Il lungo apprendistato dà i suoi frutti, dilata i tempi editoriali, ma irrobustisce la consapevolezza estetica, il giro di frase, il respiro narrativo, tanto che quando i suoi libri alla fine escono sono, già dal primo incipit, nient’altro che letteratura: da Incantata o no che fosse (1998) passando per Mamma (2000) sino alla Macinatrice (2005) e Contronatura (2008).

Da Arbasino Parente eredita il periodare vivace, l’immoralismo ironico, da Moresco l’interdisciplinarietà e il coraggio di concepire la letteratura come un’impresa non solo privata ma cosmica, mentre da Busi recupera il gioco wildiano di far critica (ma mai autocritica) della sua opera, indicandosi, sempre e comunque, come il massimo scrittore vivente, dentro e fuori dal testo.

L’impresa massimalista di Parente è La trilogia dell’inumano, raccolta, risalente al 2018, di tre romanzi, La macinatrice, Contronatura e L’inumano, precedentemente usciti con Pequod, Bompiani e Mondadori e infine raccolti dalla Nave di Teseo: un primo romanzo pornonautico, dove la pornografia è strumento di comprensione di tutto il resto, come per il Pasolini di Salò, e due esperimenti autofinzionali, in buona parte dedicati, come Troppi paradisi di Siti, al rapporto dello scrittore col mondo televisivo e il suo ormai dittatoriale stupidismo o, per dirla con Parente, «scemocrazia».

A tenere insieme i lavori, al di là della prima persona singolare parentiana, presente in due libri su tre, è senza dubbio la nichilistica visione del mondo, mutuata da Darwin, o meglio da una lettura filosofica un po’ tranchant del darwinismo, secondo cui, posto che l’uomo è figlio del caso e la terra un granello di nulla nell’universo in espansione autodistruttiva, niente ha davvero valore e senso, dal crocifisso alla letteratura. Parente, umanista con la montatura scientifica, a differenza dei suoi colleghi, da lui indicati come tolemaici e teisti, dice di essere il solo ad averlo capito, ed è dunque, a suo dire, il primo vero, unico e ultimo scrittore, perché della letteratura e della vita ha il coraggio di fronteggiare la vanità, anche più del cattocentrico Dante e soprattutto di Proust, di cui è, oltre che estimatore, anche attento studioso con il saggio L’evidenza della cosa terribile (2010).

Così scrive ne L’inumano:

«Io odio la letteratura, e odio gli altri scrittori, ormai anche i grandissimi, chiunque. Non solo gli scrittori italiani, i giovani, i piccoli e grandi tromboni italiani, ma tutti, non ce n’è uno che fondi la propria esperienza e la propria estetica fuori dalla propria esperienza e sfondi orizzonti umani fondandosi sulla scienza, sulla biologia evolutiva, sulla paleontologia, sulle filogenesi molecolari, sulla vita nella sua accezione terribile, reale».

Quindi Parente è davvero più grande di Proust, dato che, a differenza di Proust, scrivendo tiene conto dell’evoluzione e delle sue conseguenze esistenziali? La sua visione è davvero così incontrovertibile?

Innanzitutto, per dare radicalità al suo pensiero, Parente muove da una visione illuministica della scienza intesa come una sorta di luce chiarificatrice gettata sull’ignoto, di lume della ragione nelle tenebre dell’ignoranza e della superstizione. L’impresa scientifica scopre quello che in natura c’è già e che ancora non si conosce, ed è quindi l’unica disciplina “vera”, ma questa visione è semplicistica, quasi macchiettistica, ed è propria della divulgazione, dei vari Hawking, Dawkins e Hitchens, e non degli studi epistemologici.

Leggendo i vari epistemologi novecenteschi, de Finetti, Feyerabend, Geymonat, Kuhn, Giorello, cioè gli studiosi dei metodi, dei fini e dei limiti dell’impresa scientifica, viene fuori che la scienza è un insieme di enunciati provvisori, pericolanti, che funzionano in quanto possiedono la capacità, sempre precaria, di avanzare previsioni sui fenomeni futuri, e che vengono costantemente rivisti, ricalibrati. La scienza è una narrazione, la scienza è tale proprio perché è falsificabile e inoltre l’osservatore influenza e perturba l’oggetto osservato eccetera eccetera, insomma è tutto molto più complesso e problematico di come spesso la mette Parente nelle sue opere e nei suoi interventi.

Applicando un riduzionismo totale, e in definitiva pigro, l’autore riconduce tutto alle basi chimiche, fisiche e al limite biologiche, e allora Marx è falso perché non è sperimentale, la Bibbia è falsa perché nella Genesi non ci sono i dinosauri, Dante è scarso perché crede nell’aldilà.

Ma checché ne dicano Popper, Russell e appunto Parente, non tutte le verità sono scientifiche, e qui non parliamo dell’amore o della madonnina che piange, ma delle tragedie greche, del complesso edipico, del meccanismo vittimario di Girard, delle considerazioni economiche di Marx, dell’umanità troppo umana dei Vangeli, che si dimostrano “veri” almeno quanto il copernicanesimo, ma di un vero diverso e tuttavia di un vero altrettanto utile all’uomo per capire se stesso e ciò che lo circonda.

Ad ogni modo, dato che il romanzo, non essendo un trattato, può reggere solo una stilizzazione narrativa del pensiero filosofico (vedi Dostoevskij), un capolavoro si può comunque ritenere tale anche se poggia su un’idea non del tutto inattaccabile al di fuori della cornice letteraria, come nel caso appunto di Proust e della sua concezione del tempo.

Ma il vero problema di Parente è che il fondamentalismo scientifico rovina l’unica etica delle sue opere, ovvero l’etica dell’estetica, perché, abiurando alla letteratura, Parente smette di crederci, d’intingere la penna nel sangue e la sua pagina s’involve, il suo genio si contrae, non per mancanza di talento, ma per svogliatezza, per disinteresse.

Che la vita fosse dolorosa e alla fine non portasse a nulla, nemmeno al paradiso dei baciapile, lo si era capito ben prima di Darwin, ma Parente sembra aver dimenticato, o comunque aver scelto d’ignorare, la lezione di Proust. Il personaggio di Marcel, nella Recherche, non nega certo la morte, sua e di tutto, ma la inganna, per un ultimo, tragico e inutile istante, grazie a quella soffice conchiglia dolce chiamata madeleine, che è al minuscolo ciò che la letteratura, sette volumi dopo, sarà al maiuscolo.

Compito e peculiarità della letteratura è quindi scrivere della fine fino alla fine nonostante la fine, nel nabokoviano rifugio dell’arte, «nell’ordine incantato dell’opera d’arte riuscita», e Parente a questo pare non credere più, proprio ora che avrebbe il potere editoriale e la maturità anche biografica per rinnovare, rilanciare, la sfida massimalista, ed è un peccato, soprattutto per noi.

4. La metafisica contraddittoria di Moresco

Tra gli argomenti, più o meno accademici, per cui Antonio Moresco sarebbe, già da ora, un classico, il meno romantico ma anche il più inconfutabile è il seguente: come accadde ad altri autori tardivi (Lampedusa e Gadda, per dirne due), moltissimi sono i giovani scrittori e critici che riconoscono in Moresco un modello non solamente letterario ma, per così dire, “di vita”, una sorta di santo protettore dei manoscrittari erranti.

Moresco incarna il personaggio marginale, un po’ sinistro dell’eterno esordiente, di colui che, per nascere come scrittore, sopporta quindici anni di clandestinità, e prima ancora che escano i suoi lavori più importanti, pensa bene d’inimicarsi a priori l’aristocrazia editoriale, pubblicando le leggendarie Lettere a nessuno (1997), invettiva personalissima, e tuttavia a tratti sacrosanta, contro l’ambiente letterario dell’epoca.

Il massimalismo di Moresco inoltre, a differenza di quelli coraggiosi, ma pur sempre in qualche modo reversibili, di Genna e Parente, è un massimalismo che, almeno sul lato biografico, occupa davvero tutta la vita, terremotandola e, come nel caso dei grandi, da Dante a Proust, salvandola all’ultimo, retrospettivamente, tanto che di Moresco, prima che diventasse un papabile classico, tutto si poteva dire tranne che gli fosse andata bene.

La trilogia dei Giochi dell’eternità nasce infatti con Gli esordi (1998), scritto in quindici anni circa, prosegue con i tre volumi di Canti del caos (2001, 2003, 2009), che ne richiede altri dieci, e si conclude con Gli increati (2015), ultimato a quasi settant’anni, lungo un cammino scrittorio che inizia quando Moresco è un trentenne capellone, prete mancato, ex maoista e scribacchino fallito, il cui studio è il cesso del suo monolocale, e ha termine con l’autore ormai venerato maestro, nell’aspetto, nei modi e nei fatti.

Opera mastodontica, di oltre tremila pagine, divisa in tre parti a loro volta tripartite, quella di Moresco è l’unica impresa di letteratura italiana contemporanea che sfida, forse donchisciottecamente, non solo il proprio tempo ma la storia della cultura italiana, dichiarandosi da subito la prosecuzione e quasi il completamento del percorso ultraterreno e di conseguenza anche poetico di Dante:

«Finora solo qualche grande poeta antico ci aveva raccontato la discesa di eroi vivi nel regno dei morti, o aveva preteso di essere andato di persona, da vivo, nell’aldilà e di esserne poi ritornato. Io sono il primo che vi racconta, da morto, quello che succede nel regno dei morti. Si sente dire spesso, tra i vivi, che nessuno ci ha mai raccontato davvero quello che c’è dopo. Bene, adesso qualcuno c’è».

Le analogie sono numerose, dal radicalismo conoscitivo, all’invenzione di una lingua, fino all’esplorazione dell’aldilà. Quindi i posteri leggeranno Moresco come noi, oggi, leggiamo Dante? Se formulare una domanda simile è davvero troppo avventato, rispondere è soltanto ridicolo, perché epoche, tradizioni, forme sono davvero lontanissime, ma dato che è lo stesso autore a cercarsela, a lanciare la sfida, possiamo comunque cimentarci in alcune considerazioni perlustrative.

Prima di tutto è opportuno confrontare le due invenzioni linguistiche, da una parte l’italiano dantesco, vera e propria nuova lingua nazionale, così assurdamente avanti su tutto e tutti da anticipare di secoli la nascita dello Stato che la parlerà, e dall’altra la lingua moreschiana, che soprattutto in Canti del caos sottopone il lessico, la sintassi, persino la grammatica a slogamento tellurico, a pressione metamorfica.

A prima vista, anche senza scomodare Dante, il periodare di Moresco non è certo inattaccabile. Il confronto sembra impari anche solo con scrittori contemporanei che esibiscono virtuosismi più radicati nel Novecento italiano, come ad esempio il landolfiano Mari. Moresco in effetti scrive in uno stile molto fluviale, anarchico, consapevolmente imperfetto, in una sorta di trance, un po’ mistica e un po’ agonistica:

«Ho saltato il fosso, ho scavalcato il tempo. Ho accettato la sfida, l’ho provocata. Attraverserò cruentemente il campo nemico facendogli credere chissà cosa per poi trascinarli tutti quanti fin dove ci porterà questo sogno non ancora sognato, questo agguato. Mi espanderò in questi spazi pieni di comicità, disperazione, delicatezza e disprezzo».

Il capolavoro però non è per forza il risultato della somma di singole pagine perfette, insomma non è detto che tante pagine perfette, messe insieme, facciano un grande libro, così come non è detto che un mucchio di pagine imperfette, messe l’una sopra l’altra, non si rivelino, per proprietà emergente, un capolavoro.

E per capire Moresco, come nel caso di Van Gogh, anche lui primitivo, anche lui matto e disperato, che per dipingere usava più i pugni e i gomiti che le dita, bisogna prenderlo tutto. Moresco infatti, applicando la nota dicotomia moraviana, è uno scrittore più dostoevskiano che flaubertiano, non è uno scrittore di pura lana vergine, non è un decoratore, non è un arbitro di eleganza.

Se dunque, nel singolo rigo, non raggiunge i vertici di molti grandi delle lettere, nell’insieme, restituisce un affresco abbacinante, un cammino titanico che, per visione, forse non pareggia, ma di certo sfida, almeno tra i contemporanei, il viaggio ultraterreno dantesco.

Ma il vero scarto tra i due lavori non è, per assurdo, di tipo linguistico, ma proprio di tipo strutturale. Mentre Dante, con una straordinaria chiaroveggenza narrativa, ma soprattutto filosofica, già dal primo verso vede l’ultimo e intraprende un percorso conoscitivo la cui coerenza metafisica non è mai in discussione, Moresco, in moto notturno e sonnambolico, nel corso dei tre volumi, procede come per tentativi ed errori, va avanti senza sapere cosa verrà dopo, realizzando un’opera che, nel corso dei tre volumi, rivela inevitabilmente alcune contraddizioni interne.

Carla Benedetti, sua acutissima critica, a tal proposito sostiene, in Disumane lettere, che Moresco sia, come Dostoevskij, uno scrittore autoriale ma con il metodo di lavoro del romanziere di feuilleton, abituato quindi a riscrivere, spesso a correggere, andando avanti, perché i capitoli precedenti sarebbero già usciti, o su rivista o in volume.

Un metodo simile, molto ottocentesco, non è di per sé un limite, anzi, ma Balzac, Hugo, Dumas scrivevano commedie umane, non romanzi con ambizioni epistemologiche. Moresco vuole il romanzo finale, il romanzo che abbia la portata teologica delle Confessioni agostiniane, e procedendo con metodo da feuilleton, finisce per costruire metafisiche contraddittorie.

Gli Esordi, ad esempio, è un romanzo quasi completamente realistico, un romanzo di formazione molto tradizionale, mentre Canti del caos è un metalibro, un libro sulla scrittura del libro stesso, un romanzo in cui tutti i personaggi sanno di essere in un romanzo, è il capolavoro sulla realizzazione di un capolavoro, come Otto e mezzo di Fellini. Il terzo, Gli increati, introduce il tema dell’aldilà, col concetto mai enunciato prima della morte che starebbe prima della vita, e in oltre mille pagine prova non solo a rilanciare la sfida letteraria, ma a riscrivere a ritroso i primi due libri, unendoli in una sintesi hegeliana.

E proprio nel provare a tenerli assieme, con la ripresa di scene, personaggi, ma questa volta dal punto di vista dell’aldilà, il terzo volume si rivela meno efficace dei primi due, perché Gli esordi e Canti del caos sono, di fatto, due capolavori, ma due capolavori distinti, che sommati s’indeboliscono, mentre Inferno e Purgatorio, affiancati, si potenziano, annunciando il compimento del Paradiso.

Si potrebbe sostenere che Dante avesse un contesto medievale molto più ieratico, con un’architettura teocentrica più semplice, schematica, quando invece Moresco, cantore del proprio tempo, ha di fronte a sé, come tutti noi, il caos, caos che quindi descrive attraverso frammenti, canti, ma qui non si parla solo di capacità di descrizione della propria epoca, che in Moresco è superlativa, ma di coerenza interna.

E in questo senso il disegno di Dante appare molto più coerente, più inattaccabile rispetto a quello del suo lettore irredento Moresco, il quale, pur scrivendo due capolavori su tre, lungo il suo grandioso e irripetibile viaggio letterario, si lascia dietro metafisiche contraddittorie: la metaletterarietà a intermittenza e la morte che starebbe prima della vita ma non prima del terzo volume.

5. Sconclusioni: lo scrittore filosofo

Al di là degli esiti, sorprendenti anche se a volte fragili, Parente, Genna e Moresco sono tra i pochissimi, in Italia e non solo, ad aver davvero creduto fino in fondo nel sogno della letteratura, ad aver reso omaggio ai grandissimi, sfidandoli, e dunque anche i loro errori, le loro incertezze valgono molto più di qualunque paraculistico successo streghesco, più dei libri piacioni, comunicativi, dei testi concepiti come sceneggiature per serie TV e film, dei libri giornalistici, instagrammabili, impegnati ma non impegnativi.

Analizzando le fragilità dei loro massimalismi, osserviamo come la vera differenza tra loro e Proust, Musil e Dante, non riguardi, nello specifico, il talento letterario, ma la debolezza dei loro sistemi di pensiero. La filosofia poetica di Genna, il fondamentalismo scientifico di Parente, la metafisica contraddittoria di Moresco non pareggiano, per vigore, per coerenza, il tempo ritrovato proustiano, il saggismo musiliano, la teocrazia dantesca, come se, per portare a termine un’impresa massimalista, uno scrittore dovesse essere non solo un grande particolareggiatore, cioè un romanziere, ma anche e soprattutto un grande generalizzatore, e quindi, in un certo senso, uno scrittore filosofo.