Tutto si è detto della morte perché niente si può dire su di essa. Questo la rende per prima cosa l’oggetto di una speculazione perpetua, dove è impossibile sbagliare. Di conseguenza, la morte come estremo viaggio, definitivo annichilimento, ponte verso l’altrove, processo, disfacimento, fine, nuovo inizio. Per James Matthew Barrie, attraverso le parole del suo Peter Pan, puer aeternus per eccellenza, «sarà un’avventura meravigliosa». Per Cioran, che ne sentì il fiato gelido fin da bambino, «ciò che la vita ha inventato di più solido». Nel frattempo, tra chi è pronto a tutto per sconfiggerla e chi la vorrebbe come un sacrosanto diritto, tra chi la teme e chi ci spera, Caino domina la storia, assicurando il proprio fratello al creatore, nei secoli e nei secoli.

Amen.

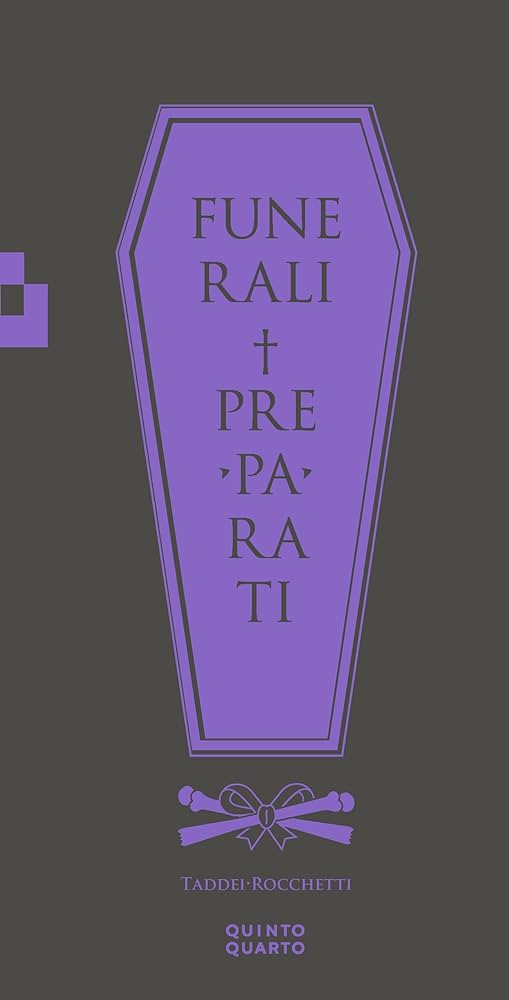

Una parola posta alla fine di ogni preghiera o sermone, utile a confermarne la veridicità o aggiungere enfasi all’omelia, ma che in questo caso, molto più umilmente, aiuta a morire un’inutile lista di citazioni che al contrario potrebbe non avere fine, proprio perché della morte si può dire tutto e niente. Eppure, parlando di Funerali preparati, ultima opera di Marco Taddei e Michele Rocchetti recentemente pubblicata da Quinto Quarto Edizioni, alla morte serve dare, se non una definizione, quantomeno una voce, un luogo e un colore. Tre elementi che, per cominciare, andrebbero messi al plurale.

Le voci in questione sono quelle di coloro che si approssimano alla fine. Brevi testi, raramente oltre le due pagine, nei quali il morituro lascia le proprie disposizioni per il funerale. Cosa non sempre facile, perché «certe volte morire è proprio faticoso e uno, per non fare quella fatica, preferisce tirare avanti», come scrive «un uomo povero». Di solito però è più difficile per chi resta, perché «uno che manganellava», per tutta la vita abituato a dare ordini, lascia carta bianca, per poi elencare nel dettaglio una serie di desiderata, compresa l’acconciatura del parroco, che vorrebbe «sbarbato, pettinato con la scrima a destra, secondo l’uso della caserma». Per fortuna c’è chi, come «un matto di paese», non si preoccupa di quel che sarà, perché le sue parole non sono rivolte a chi dovrà seppellirlo, ma alla Luna, alla quale chiede, dopo una toccante confessione, se non si «vergogni ad illuminare tutta questa monnezza di mondo ogni notte che passa». Una monezza che è rappresentata anche dal resto del gruppo che compone questo florilegio di ultime volontà. Tredici disposizioni alle quali si aggiungono le due degli autori che, dopo la collaborazione per Nave dei folli (Orecchio Acerbo, 2016), decidono di offrire al mondo un variegato spaccato di umanità, compresa quella di un gatto e di un robot.

Venendo ai luoghi, come confessano gli autori nella breve prefazione: «Questo libro nasce dai tanti piccoli cimiteri di provincia che abbiamo visitato, di giorno o di notte, come pellegrini curiosi; allo stesso tempo si nutre del cimitero più buio, quello edificato nel profondo del nostro animo, al quale periodicamente siamo obbligati a fare visita». Sono quindi due gli spazi in cui si muove la morte: quello impalpabile dell’animo umano, conscio della propria caducità, e quello fisico del cimitero, simmetrico asilo per defunti. C’è chi, come «un filosofo», desidera la distruzione del proprio stesso pensiero e chi, come «un robot», vede i propri circuiti «esecutori perfetti di una condanna alla vita», e brama vene capaci di ospitare i vermi del sottosuolo. Muovendosi in questi spazi mentali tra i quali si forma il pensiero della morta, anche il cimitero trova la propria voce, facendo da intercalare tra gli ultimi desideri dei defunti. Il cimitero è conscio della propria importanza, della limitatezza umana e del fatto che, dopotutto, in questo mondo i morti sono più dei vivi. Proprio nel passato di questi morti si celano storie delle quali l’umanità può nutrirsi. Come del resto spiega il camposanto stesso: «Un cimitero è un giardino e un museo, un libro di storia e una biblioteca di storie. Croci e nomi. Date e fiori. Sono nato per dare spazio ai morti e col tempo i morti hanno cominciato a prendersi lo spazio dei vivi. I vivi nascondono il loro timore dietro i cartelli «zona di rispetto» e campano sereni, come se io non ci fossi».

In fine restano i colori, il viola e il nero, tinte mortifere per eccellenza, che coadiuvate dall’oro e dal bianco danno forma a essenziali grafiche cimiteriali. Talvolta dal sapore esoterico e simbolico, quasi fossero arcani dei tarocchi, le illustrazioni accompagnano i testi sintetizzandone i contenuti. La morte, proprio nei tarocchi marsigliesi, è l’unico arcano senza nome. Di impossibile definizione, ha però un numero, il tredici, come tredici sono le grafiche che anticipano le disposizioni. Dal bianco prende forma il nero in cui è trascritto il pensiero degli estinti, dal nero nasce invece il viola funereo con cui è incisa la voce del cimitero. L’oro, puramente decorativo, rende elegante ed essenziale ciò che in genere terrorizza.

A questo multiverso polifonico, in chiusura del libro, si aggiunge la preziosa testimonianza di Giorgio Manganelli, che in un breve saggio dedicato alla morte di Jorge Luis Borges spiega come «il vecchio gioco di esistere cessando di esistere ha tentato il grande vecchio scrittore». Per un autore, morire può significare restare nei secoli a venire. Proprio Borges, di risposta a una domanda posta da María Esther Vázquez riguardo alle sue credenze in un’altra vita, ha dichiarato: «Credo che non ne esista altra, e non mi piacerebbe che esistesse. Io voglio morire completamente. Non mi piace neppure che mi ricordino dopo morto. Spero di morire, di dimenticarmi e di essere dimenticato. Vorrei che venisse dimenticata la mia biografia, e il mio nome, e che venisse ricordato qualche mio racconto o qualche mio verso. Io vorrei sopravvivere nelle mie opere, ma non, diciamo, come soggetto di un lemma in un’enciclopedia».

Manganelli chiude il suo saggio sostenendo che «il nulla da dire è il destino della letteratura». Il nulla da dire, si potrebbe aggiungere, è il destino di ogni discorso sulla morte. «Ed è un destino periglioso e arduo», continua Manganelli, «giacché è quasi impossibile non dire qualche cosa, magari per pura distrazione. Segno dell’intensità di Borges fu forse proprio l’uso dell’ironia per vietarsi l’accesso alla profondità; Borges sapeva che il suo destino, il destino dello scrittore, è percorrere superfici, nient’altro; perché al di sotto non c’è nulla, l’imperscrutabile nulla». Funerali preparati è un’opera elegante e ironica che prova a danzare sulla superficie liscia e scivolosa di questo imperscrutabile nulla.

Immagine di copertina: Foto di Wendy Scofield su Unsplash