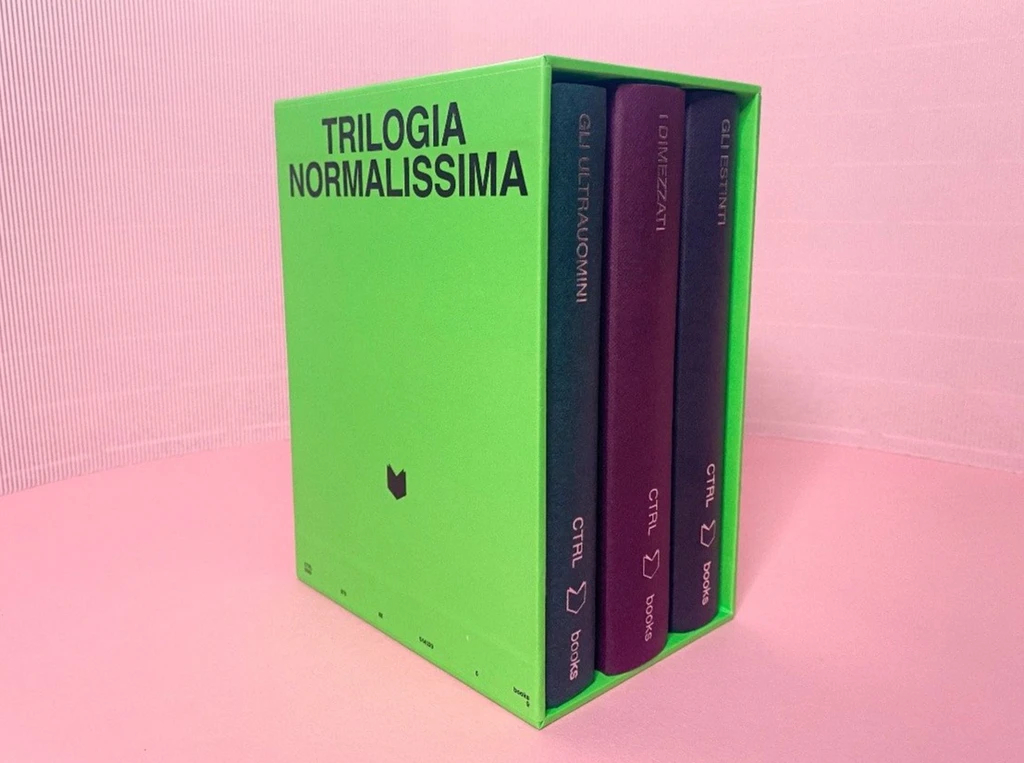

Leggendo il volume conclusivo delle pubblicazioni di CTRL magazine, Gli Estinti, ci si ritrova come di fronte a un autostereogramma che rivela il suo significato solo dopo che si è scoperto il punto fisso su cui immobilizzare lo sguardo, in questo caso il punto fisso è un punto che ha per costante la sua variazione, essendo lo spostamento del punto di vista la peculiarità che accomuna i vari, vasti scritti che compongono sia quest’opera che quelle che la precedono, racchiuse, con titolo ovviamente paradossale, in un cofanetto acchiappa-librai indie sotto la denominazione “Trilogia Normalissima”. In un tempo come il nostro, che per il realismo ha una parafilia ogni giorno più preoccupante, un tempo in cui siamo costretti a pregare la lingua e lo stile dell’autore di turno di offrirci in dono una trasfigurazione che ci permetta di evadere dal consueto, quasi come un’assoluzione dal nostro peccato che più originario non si può, essere figli di una letteratura epica che ha le sue radici nel grande estinto per eccellenza del secondo Novecento letterario italiano, il fantastico, gli ideatori di questa pubblicazione compiono una scelta quasi eroica, offrendoci la possibilità di immaginare che, davvero, non solo un’altra umanità, ma anche un altro modo di raccontare la nostra società sia possibile.

In questo viaggio a tappe giunto, purtroppo, già alla sua conclusione, una sorta di Circolo Pikcwick a coro polifonico, gli autori via via scelti dalla redazione della rivista ci conducono mai per mano, piuttosto gettandoci come da rotaie di ottovolante, in un viaggio meravigliosamente ignoto, e quindi sempre imprevisto, nella routine vitale di alcuni nostri conterranei, a noi coevi, che appare costantemente parallela, aliena, alla definizione consueta che diamo del concetto di normalità, laddove possa avere senso ancora oggi trovare una frase, un motto, per definirne un perimetro. Come ne Gli Ultrauomini e ne I dimezzati, ugualmente ne Gli Estinti la ricerca antropologica cui sono chiamati gli impavidi scrittori coinvolti sfuma dolcemente nella letteratura, quando assume il suo ruolo precipuo, entrare nel profondo dell’esperito per vedere cosa si nasconda dietro alla stranezza delle vicende che coinvolgono i protagonisti di questi reportage. Se la singolarità, quindi, è ciò che ci porta a sfogliare le eleganti pagine di questi manufatti editoriali dal sapore volutamente antiquato in coerenza col senso del meraviglioso che suscita la lettura, è nella cura del volume, grafica e di impianto, che sta la chiave di lettura del successo riscontrato nell’ambito di riferimento.

Entrando nello specifico de Gli estinti, accade, così, di ritrovarsi trasportati alle colonne d’Ercole della credibilità con quella che, inizialmente, sembra solo la Comédie Humaine di Luciano Franceschi, indipendentista veneto che ha sacrificato la propria vita e di chiunque lo circondasse a una causa che più improbabile non si potrebbe immaginare, se la politica dei nostri giorni non fosse sempre lì presente a mettere in dubbio le nostre convinzioni. Decenni investiti per rendere il Veneto uno Stato sovrano, un brutto episodio di violenza per questioni personali, una storia di vicinato e amicizia filiare che riguarda direttamente l’autore e il luogo in cui è nato, sono gli ingredienti che permettono al racconto di Enrico Prevedello di cambiare la nostra considerazione dell’uomo Franceschi. Proviamo empatia per la sua tragicomica esistenza e, nel contempo, ci vergogniamo di averla liquidata a priori come grottesca. Una sensazione similare ci attraversa affrontando il pezzo sui generis di Valentina Maini: la scelta di raccontare il disturbo ossessivo-compulsivo in modo così interno (magistralmente messo in scena attraverso brevi blocchi che restituiscono tutto il sapore di un inconscio capace di rendersi io narrante) sembra solo un escamotage per dare modo all’autrice di mettere in mostra il proprio talento espressionista, finché non ci si accorge che l’io narrante in estinzione non è un trucco: è un oltretomba personale e verissimo con cui chi l’ha scritto ha convissuto anni. E anche nella vita bislacca di Daniele Favilli, attore protagonista (almeno qui tale credito gli va riconosciuto) del reportage di Luca Pakarov, nel breve passaggio in cui l’aneddotica guascona lascia il campo all’introspezione del ricordo, il lettore scopre che c’è un mondo tetro dietro a tutte queste storie surreali in superficie: raccontandoci, infatti, di una breve parentesi universitaria, Favilli, serenamente, ci mette a conoscenza della sua passione per gli omicidi di massa.

È in questo modo che Gli estinti rivela il suo lato più temibile, il conflitto con la retorica che ingaggia questo volume, il fraintendimento come manifesto di consapevolezza. Ognuno degli antieroi che vengono raccontati tra queste pagine è uno schiaffo alla leggerezza curativa e salvificatrice che molta letteratura di oggi vuole imporci come modello culturale cui attenersi. Un modello culturale che mette la vita al centro, ad esempio, e ha paura di parlare di morte, generazioni di perpetui adolescenti che si credono invincibili alle stagioni che passano e nulla hanno a che fare con la medium Silvia Mattia scoperta da Valerio Millefoglie. «Estinto fa pensare a qualcuno che non c’è proprio più e che non ci sarà mai più. Estinte sono le razze. Noi proseguiamo» dice quasi come presentazione di sé e dell’intera opera di cui è parte. L’aldilà, l’oltre a noi, metaforicamente e più prosaicamente il lascito che anche questa triade di volumi lascia al futuro della produzione editoriale extra major, sono i temi che si rincorrono in questo volume, in tutto e per tutto terminale. Fantasma gotico e ultimo superstite di una genia illuminata, appare, così, la figura da nobile sperduto di Novellini, ossessionato dal nero al punto da creare, agli occhi attenti di chi legge, un continuum, non so quanto involontario, col Racconto d’autunno di Landolfi (con un Pico che riverbera, seppur di altra natura); altrettanta mania per il nero, quella di Maddalena Fingerle, che sembra associare per antitesi il colore per antonomasia della morte a quello del Manto Bituminoso, l’asfalto immortale, permettendoci, ancora una volta, di muovere il nostro sguardo su qualcosa di apparentemente marginale che, in sottotesto, ci dice ciò che davvero resterà di questa nostra epoca di catrame e materiali inerti. Come l’edificio di Via del Fagiano che interroga Veronica Galletta, perché nella sua eternità così sfacciata ed eppure invisibile, rispetto alla nostra fugace esperienza terrena, esso le appare come una presenza, «come un fantasma, che non si espone, non interagisce, come certi bunker di montagna di guerre passate. Una irragionevolezza bandiera, la stessa che ha mosso il cemento armato, e lo sviluppo di un’intera città». Gli Estinti si rivelano per contrasto, la natura umana versus la natura industriale, l’immortalità ipotetica versus l’immortalità ipotizzabile, quelle dell’architettura urbana sono dipartite grigie, sono gli spiriti del precompresso che subiscono l’indifferenza degli umani di oggi, è l’inutile perennità degli impalcati anneriti e umidi, il lugubre che ogni giorno ci sorveglia la quotidianità senza urlare la propria solitudine, in questa continua, affannosa ricerca di realizzazione e sopravvivenza a tutti i costi che ci assedia la serenità, senza neanche un centimetro di cemento nel sangue a giustificare il nostro sacrificio.

Sangue ormai fottuto, scopriamo, capiamo, accettiamo, quando è la storia del petrolchimico di Gela a dirci che il viaggio nell’orrore sta per compiersi e la morte non è più un gioco, se non del potere. Le immagini insopportabili dei cadaveri lasciati per strada dal capitalismo più spietato sono misteri come gli scomparsi raccontati da Alessandro Monaci, come l’Enea di Zeno Toppan che pare uno spin off del Bresciani di Novellini, una decadenza di alto livello che gli ha aperto le porte dell’averno da cui sembra essere resuscitato per il Creepshow organizzato dagli occultisti che sono in realtà i redattori di CTRL magazine. L’altro è un archivio da esplorare per Matteo Trevisani, specie quando non esiste più nella sua forma corporea, come a dirci che sì, forse non siamo luoghi, non siamo colline, non siamo palazzi, non siamo sequoie centenarie, ma, come la medium poco prima, noi continuiamo in qualche modo a esserci, e mantenere vivo il fuoco della narrazione è il modo con cui la morte ci permette di sopravvivere a noi stessi. E non soffriremo mai la rovina delle operazioni commerciali, come l’Itaria Mura di Francesca Scotti, né l’indifferenza che subiscono gli splendidi sarcofagi purpurei del Cimitero dei porfidi di Filippo Tuena relegati dalla Storia antropocentrica al ruolo paradossale di contenitori per salme in via costante di decomposizione, quasi un simbolo di ciò che farà ancora per i secoli a venire l’uomo, conservare il mito, la memoria, la leggenda, perché dimenticare gli estinti prima di noi significa dare una possibilità all’oblio di ricordarci di noi. Se racconteremo le storie di chi ci ha preceduto, se diventeremo posteri dei nostri cari, delle storie che più ci colpiscono, non lasceremo che sia il potere a farlo per noi. Se racconteremo chi abbiamo conosciuto, chi vale la pena essere consegnato alla Storia, noi stessi non cadremo mai nel dimenticatoio, come i volti di Lara Croft di Sofia Natella. Non saremo un futuro estinto, come le opere morte della Città Eterna di cui si fa cronista, attraverso le parole di Valerio Mattioli, Tiziano Cancelli, nel racconto di una Roma del Terzo Millennio che alle archistar ha consegnato il proprio ossimoro storico, una continua, implacabile dipartita.

Ci estingueremo nella carne per continuare a esistere nell’incanto, come personaggi da cinema dell’età dell’oro, perché per ognuno di noi ci sarà un Oddone Bernardini, a farci vivere a sua volta, in un gioco di infinito testimone, tenuto in vita dalla penna di Silvia Bottani. Ognuno di noi può essere l’Antonio De Gregorio raccontato da Elia Gonella, il custode della morte di chi lo precede; che sia il volume di un’antologia, una persona, o semplicemente una favola popolare, andarsene per sempre, sembrano dirci dalle parti di Bergamo dove tutto questo è nato, o forse morto, è una condizione del pensiero costituito, una forzatura, che di continuo la realtà cerca di imporci. Ma siamo noi, lettori, il contraltare da opporre, coloro che devono sancire diventando testimoni di ciò che è stato scritto anche per noi, trasformandoci a nostra volta nella lente di ingrandimento di una narrazione che indaga oltre il percepito ed è in grado di mostrarci chi siamo davvero, ciò che la pelle ci illude di saper celare per sempre, lo scheletro intollerabile di cui siamo davvero costituiti per sempre.