L’esotismo è tutto ciò che è altro, significa aprirsi all’estraneità dell’Altro

e sentire se stessi, tra gli altri, rivestiti di un’estraneità inquietante.

(Victor Segalen, Saggio sull’esotismo)

Dietro ogni tentazione esotica si cela una particolare disillusione rispetto alla propria appartenenza. L’esaltazione dell’altrove geografico, e quindi culturale, è anche la conseguenza dello svilimento del proprio tessuto originario. Dal paesaggio fino all’aspetto degli esseri umani con cui dividiamo l’esistenza, dalla materia viva delle cose fino all’indole, allo spirito delle persone che ci circondano: tutto ciò che ci definisce nella nostra condizione genetica sembrerebbe destinato a frantumarsi contro lo specchio esotico. Persino il feticismo del denaro, o meglio del suo valore. In tal senso fa sorridere pensare a Lord Byron quando scrive a sua madre da Prèveza, il 12 novembre 1809, commentando il celebre costume con il quale fu in seguito ritratto da Thomas Phillips:

«Ho degli abiti albanesi molto magnifique, gli unici articoli costosi in questo Paese. Costano 50 ghinee l’uno e hanno così tanto oro che in Inghilterra ne costerebbero duecento.»

Nell’altrove dei nostri desideri persino l’oro si trasforma in un ornamento sacrale, svincolandosi così dalla volgarità del suo prezzo. Sacro e infantile – sia inteso quest’ultimo non nella sua accezione svalutativa – sono a loro modo due estremi molto vicini nel disegno di una percezione esotica, soprattutto quando si parla di narrazione. Per secoli, fatti i dovuti distinguo, la letteratura europea è parsa sclerotizzata in un simile schema. Risulta pertanto di particolare interesse assegnare un risalto più tornito alle voci fuori dal coro, oppure – detto con maggiore precisione – a quelle voci che nell’esotismo delle loro opere hanno evidenziato la parabola di un’evoluzione.

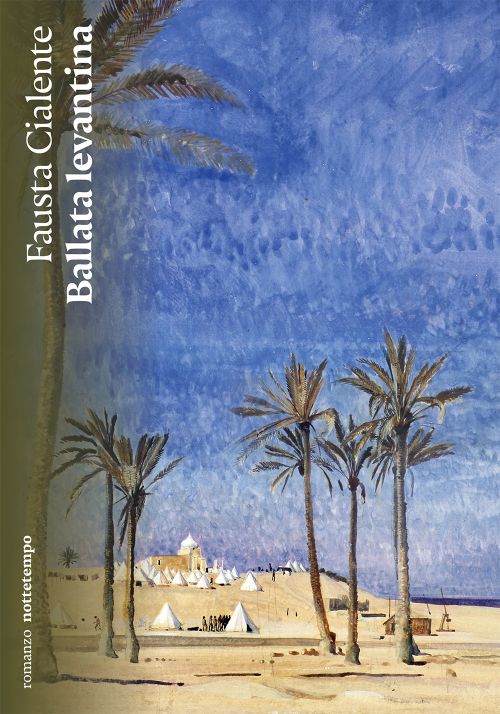

Nel panorama italiano spicca il caso di Fausta Cialente, autrice di recente riscoperta grazie anche al lavoro condotto negli ultimi due anni dall’editore Nottetempo, che da poco ha riportato in libreria Ballata levantina. Ai suoi esordi (1961) il romanzo in questione fu un grande successo di pubblico, per scomparire poi in modo repentino dall’orizzonte critico, come buona parte dell’opera di Cialente.

Ballata levantina era di fatto la seconda parte di una implicita diade editoriale, ovvero una coppia romanzesca il cui primo tempo era stato materializzato da Cortile a Cleopatra del 1936 e ripubblicato poi nel 1953.

Cleopatra nella fattispecie è un quartiere di Alessandria d’Egitto. In tale cornice, in un cortile incoronato da case marittime la cui crosta a malapena regge il vento che perennemente soffia dalla costa, si muove un gruppo umano contraddistinto più dalla sua valenza simbolica che da una specifica condizione materiale. Luce, colore e sofferenza, ma anche utopica armonia, sono i segnali che tengono nello stesso quadro soggetti contraddistinti da lingue e fedi religiose diverse. In questa geometria del caos, il protagonista Marco, eclettico come l’ambiente in cui è immerso, tiene le fila del dramma che si sviluppa sulla scena. Giunto dall’Italia dopo aver abbandonato il padre, l’uomo è alla ricerca della madre greca, da cui è stato separato sin dall’infanzia. Astro maggiore di un sistema complesso che coincide con il micro mondo del cortile (confine geografico e narrativo dell’intero romanzo), Marco attira su di sé l’amore di tre donne che, per diverse strade, vorrebbero condurlo al ritrovamento di un sé pacificato, in linea con l’universo autosufficiente di Cleopatra. Tuttavia il ragazzo ha il profilo indolente dell’eroe esotico. Nella sua visione, il mondo non contempla luoghi né formule sociali che potranno mai contenerlo. Il suo è un destino di tropicale solitudine, necessariamente a-storico.

Ballata levantina si mostra in continuità con il suo predecessore – proprio per l’ambientazione egiziana – opponendo però un solco profondo. Se il protagonista di Cortile a Cleopatra era una sorta di semi-divinità a suo agio nella polifonia delle mitologie popolari, Daniela (il personaggio principale del secondo romanzo) è invece la rappresentante di una classe sociale elevata, compresa tra l’aristocrazia e la borghesia produttiva, composta soprattutto da europei espatriati che, lontani dal loro nucleo fondativo, ne hanno consapevolmente dimenticato l’irreversibile decadenza.

Il coro che contrappunta le vicende di Ballata levantina è composto dalle mille voci cimiteriali di una parabola umana – quella dell’Europa e dell’Italia fascista nel secondo decennio del Ventesimo secolo – che sta per deflagrare. Lungo l’intero corso del romanzo, la presunzione di una storia universale in cui la distruzione ciclicamente attuata dagli uomini sia il meccanismo ineluttabile per il trionfo di una Ragione suprema, si mostra in tutta la sua fallacia. Da un lato la persecuzione degli oppositori politici per mano dei regimi totalitari, dall’altro l’esondazione delle logiche militari sul territorio europeo, manifestano lo spirito di un’epoca e una condizione questa sì generalizzata: la necrofilia, il bisogno della morte violenta come pegno a una rigenerazione senza fine fatta di distruzione e costruzione, macerie ed edificazione.

Il contesto egiziano dal quale la protagonista osserva tutto questo è un punto di vista privilegiato per cogliere la contraddizione di cui è preda la borghesia occidentale, che vagheggia sì un mondo migliore, ma si identifica inesorabilmente nella catastrofe, ovvero nella nemesi contraria ai diseredati della storia, agli ultimi. E sono le donne, di diversa estrazione e generazione, a essere le testimoni privilegiate di questa presa di coscienza. Un insieme di presenze raramente così preciso nell’identificare alcuni tipi sociali al loro punto di massima crisi (è fortissima l’eco di Proust nelle pagine di Cialente), a partire dalla protagonista, Daniela, soggetto mai passivo di una crudele educazione sentimentale. Dai palpiti da feuilleton dell’adolescenza, la protagonista di Ballata levantina impara a conoscere l’inganno della sua condizione, e nell’incontro con Enzo, giovane militante comunista, comprende la verità che è sotto gli occhi di tutti: la catastrofe non è un processo ineluttabile, ma l’esito di una volontà, nello specifico quella di una classe sociale cui la stessa Daniela appartiene.

Nel solco di questa epifania anche il paesaggio muta. Anzi, permane il dubbio che non sia stata proprio una rinnovata percezione del contesto a innescare la rivoluzione individuale. La fuga pessimistica che aveva contraddistinto certa tradizione esotista, negli occhi di Daniela – e di Cialente – ha lasciato il posto a una visione liberata da intenti testuali. La sabbia del deserto, quella che ingombra di sé le strade e le case di Alessandria d’Egitto, è la messaggera di una verità nuova, un angelo sotterraneo che annuncia l’avvento di un tempo in cui l’altrove sarà il qui e ora. Un mondo dove la storia delle infinite distruzioni in cui è incorsa l’umanità non è altro che la storia di uomini che sfruttano altri uomini e ne decidono tirannicamente il destino.

Fuori dalle suadenze esotiche dell’oriente, c’è una terra aspra e generosa – la ribellione – dalla quale lanciare il proprio messaggio stonato, irricevibile, che annuncia la fine di quella storia, ovvero l’inizio di una liberazione.

In copertina:

William Turner, La quinta piaga d’Egitto, 1800