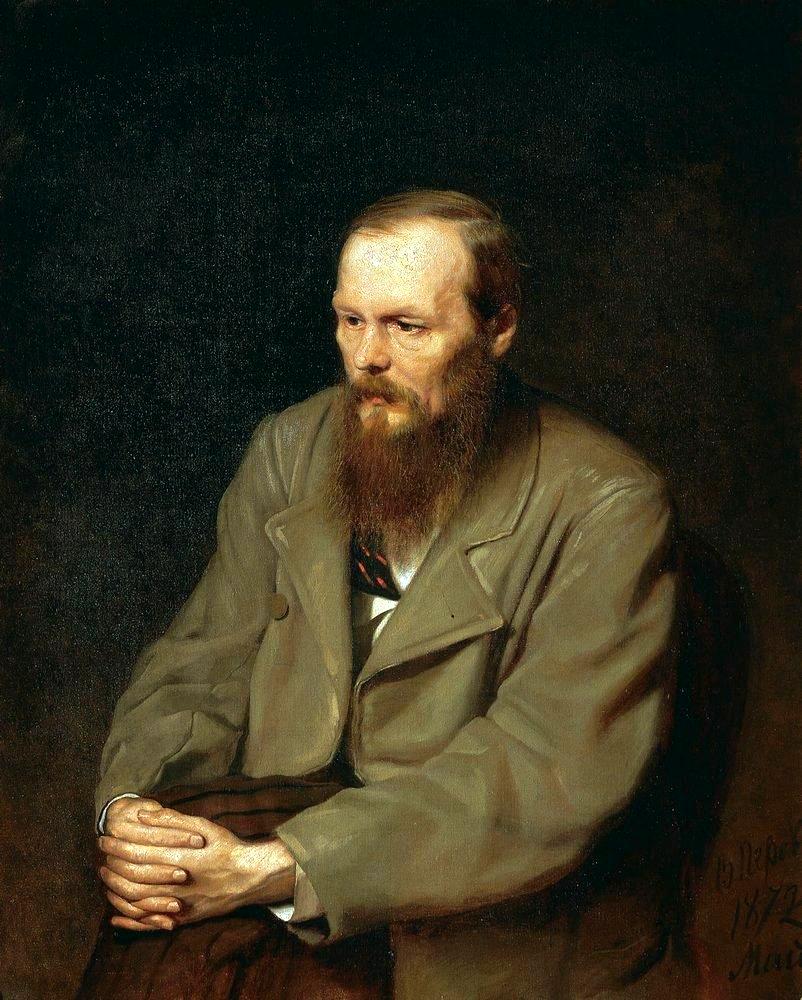

Nelle ultime parole pronunciate da F.M. Dostoevskij prima di spirare, si legge una dettagliata quanto spietata analisi della condizione fisica che di lì a poco avrebbe causato la morte dello scrittore. Detta alla moglie una lettera destinata all’amica Elizaveta Nikolaevna Zubova: «Nei polmoni è scoppiata un’arteria e alla fine ha irrorato i polmoni. Il respiro si è a poco a poco fatto regolare, la perdita di sangue si è fermata. Ma poiché la vena non si è richiusa, l’emorragia può ricominciare. In quel caso è probabile che muoia». Con la consueta capacità di fare vibrare la narrazione da multipli punti di osservazione, senza perdere il focus, l’idea fondativa, anche qui, con le poche forze che gli rimangono per dettare le estreme memorie, Dostoevskij ribadisce la sua precipua abilità: si sdoppia in questo corpo osservato dall’esterno, emaciato, moribondo come quel Cristo di Hans Holbein che tanto lo fece tribolare a Dresda e così si auto-osserva, pulsante di un sangue esiziale.

La vena scoppia, il sangue esonda per l’ultimo rigo. Il corpo dello scrittore è presente in tutta la sua possenza e fragilità, come tutti i corpi caduchi. Disabituati a dimorare in questa dimensione si rimane forse un po’ sconcertati da questa immagine. Lo scrittore vive, muore, segue un processo biologico di decomposizione esattamente come qualsiasi altro essere umano, anche se è Dostoevskij, anche se è un gigante della letteratura mondiale, il totem. Saturati come siamo da teorie e da studi sempre più lontani dalla dimensione del bios nell’analisi della scrittura e del testo letterario, se non in qualche incursione sulle patologie della psiche che si riverberano sulla corporalità, ci rinfranchiamo nel sapere che le ultime traduzioni delle lettere hanno restituito questa dimensione del corpo, dell’intimo, del fisico. Una dimensione che era assente persino dalle biografie più compassate, almeno in quelle che sono state tradotte in italiano: l’ipertrofismo intellettuale di Dostoevskij alle prese con i suoi rovelli interiori, le vicende personali, le incredibili cadute e le risalite. L’uomo del pensiero polifonico, del romanzo di idea, il talento dalla musa crudele. Ma, tolta questa patina, chi è davvero Dostoevskij? Ritorniamo alla biografia e al sangue. Da Grossmann, fino a Yarmolinskij, a Pascal, le biografie hanno intessuto un dialogo a doppio binario tra l’uomo e l’opera, con delle differenze che riguardavano taluni aspetti: quello delle vicende familiari per Yarmolinskij, l’aneddotica e le lettere per Grossmann e le corrispondenze più o meno esplicite tra l’uomo e l’opera per Pascal. In questo panorama la biografia romanzata di Paolo Nori, Sanguina ancora. L’incredibile vita di F.M. Dostoevskij (Mondadori), risulta un caso eccentrico.

La copertina del libro è già di per sé parlante: rossa, evocativa, dal sapore spiccatamente pop. Il titolo, altrettanto significativo, rimanda proprio a quel sottobosco viscerale da cui parte la vera linfa del sottosuolo dostoevskiano. Non è forse il fegato che pulsa all’uomo del sottosuolo, il consuntivo perfetto di tutte le anime dostoevskiane, l’uomo dalle viscere pulsanti e dalla coscienza che eccede, malmostoso, perfido? Tuttavia, solo Dostoevskij avrebbe potuto scrivere questo incipit:

«Io sono un uomo malato… un uomo cattivo, sono io. Credo di essere malato di fegato. Però non capisco una mazza, della mia malattia, e forse non so neanche cos’è che mi fa male».

Sanguina ancora è una doppia biografia, sostanzialmente: la vita di Dostoevskij viene ripercorsa nelle sue tappe fondamentali ma senza un ordine strettamente cronologico; la vicenda dostoevskiana si intreccia in un gioco di specchi e rimandi con quella dell’autore, con aneddoti tratti da entrambe le biografie in un mélange spazio-temporale che trasforma il testo in qualcosa di più simile a un’autofiction. L’incastro di rimandi potrebbe diventare una mise en abyme ma l’autore riesce a mantenere un vivacissimo andamento rapsodico senza perdere di vista il centro generatore, l’incredibile vita di F.M. Dostoevskij: «Io sono peggio, sicuramente, di Dostoevskij ma il fatto che anche Dostoevskij abbia il mio difetto, raccontar delle balle, è una cosa che mi fa resistere agli attacchi di ritrosogna: ma come fai a mettere in fila la vita di Dostoevskij. Ma chi ti credi di essere, Arrigo Petacco?»

La ritrosogna (parola macedonia creata da Nori per descrivere lo stato d’animo che ha preceduto la stesura del libro, una ritrosia mista a vergogna) è stata superata, fortunatamente, e la storia romanzata di Dostoevskij prende abbrivio dalla prima opera Povera gente: qui, in occasione della prima scrittura, Nori ci suggerisce al contempo il suo metodo di scrittura, sintetizzabile in una formula che apparirà originale quasi come la ritrosogna: una sorta di territorio carsico in cui si alternano circolarmente i temi fondativi della poetica dostoevskiana, ma inseriti in un testo verticale, in cui si avvicendano passato, futuro, incontri di voci, incursioni nella letteratura russa, digressioni autoriali, riferimenti alla biografia personale.

Ritorniamo a Povera gente, primo romanzo dostoevskiano che tanto piacque a Belinskij, padre della scuola naturale; qui Nori vede (punto di vista molto condivisibile) il germe dell’homo maior, l’uomo del sottosuolo, uomo carsico anche lui.

In una decina di pagine vengono squadernati agevolmente i temi circolari – i più importanti – della scrittura dostoevskiana: i bambini, la povertà, il dissidio interiore dell’impiegato, i livori dei “generali”, le fantasie del sognatore/scrittore, il doppio.

Attraverso particolari che fanno il tutto, interviene il raccordo immancabile con la letteratura russa: «Siamo usciti tutti dal cappotto di Gogol’» ma è a Puškin che si deve l’anima pulsante della vera poesia russa: Gogol’ ha certamente segnato quel punto imprescindibile in cui si verifica la rottura dell’equilibrio e quel punto che è un archetipo assoluto, lo segna Akakij Akakievič, protagonista del racconto Il cappotto, il povero copista che davanti al superiore viene rimproverato e umiliato, che risparmia per un tempo immenso una cifra bastevole per comprarsi il cappotto. E poi, la catastrofe, il cappotto gli viene rubato. Nori ci ricorda come siano i particolari, così piccoli e terribili, a dirci tutto: il bottone che si slaccia e cade miseramente, il nome Čičikov, che quasi evoca il tintinnio del soldi, l’uomo avido che lucra sulle anime morte, l’unghia deformata del sarto che confeziona il cappotto e di colpo, qualcosa che nulla ha a che fare col realismo: un naso che si stacca dal corpo e vive di vita propria, un viale che si chiama Prospettiva Nevskij che sembra fatto di cartone e fantasmi.

Le tappe dei romanzi Povera gente, Il Sosia, Il signor Procharchin si intrecciano con gli episodi della vita già noti: l’entusiasmo di Belinskij, le critiche per Il sosia, il circolo Petraševskij, l’arresto, la paura di essere fucilato in piazza Semënovskaja.

Sono pagine indimenticabili che hanno segnato la vita e l’arte di Dostoevskij in maniera indelebile. E dal suolo carsico riemergono Šklovskij, Leskov, Grossmann e l’onnipresente Strachov che per uno strano gioco di intrecci è sia il miglior amico che il peggior nemico di Dostoevskij e questo lo capiamo solo alla fine, quando Dostoevskij è già morto e Anja, la stenografa e poi moglie, al secolo Anna Grigor’evna Snitkina, si occupa della pubblicazione de I fratelli Karamazov, l’opera testamento. Chiede a Strachov di scrivere una biografia post-mortem di Dostoevskij e lui scrive delle cose orrende su Fëdor, un controtestamento che lo descrive come un uomo ributtante, come il peggiore dei laidi, accusandolo di avere abusato di una bambina nei bagni pubblici. Ho sempre pensato che fosse una questione di invidia e di maldicenza, Nori svela un aneddoto che mette un punto alla questione: anni prima, nel 1877 Dostoevskij aveva scritto: «NN Strachov, come critico, è molto simile alla mezzana di Puškin nella ballata Il fidanzato, della quale si dice: Siede davanti ai pasticcini. E parla per allusioni». Un passo che ripete un adagio valido per tutti i tempi: le accuse e le controaccuse tra critici e scrittori a mezzo stampa, oggi molto più banalmente tramite un tweet, hanno prodotto sempre tanti guai.

Ci sono altre tre errate convinzioni, peraltro diffuse anche tra i lettori forti di Dostoevskij, che Nori corregge; demoni si pronuncia demòni, la bellezza la salverà il mondo non è una frase pronunciata direttamente dal principe Myškin e soprattutto Raskol’nikov non si pente, lo dice proprio nelle pagine finali. E allora, di fronte a Son’ja, aperto il vangelo, le lacrime sgorganti? Siamo su un altro piano, direbbe Bachtin, ampiamente citato in questo libro. Il piano del pentimento umano sfugge dal romanzo, come un atomo impazzito, e quel bacio pieno di pianto con Son’ja è solo una delle voci di Raskol’nikov, la voce dell’amore verso l’innocenza sfregiata.

E ritorniamo alla biografia, questa volta per chiudere con I fratelli Karamazov, che, dice Nori, hanno un finale che fa commuovere; penso che chiunque abbia letto I fratelli Karamazov abbia provato questo sentimento, anche chi non ama Dostoevskij.

In questo libro vorticoso scritto con stile berhnardiano, circolare, ridondante in certi passi leggiamo anche la storia personale di Paolo Nori, della sua Togliatti, della sua Battaglia, di amori, dissapori, incidenti e riprese. No, non siamo come la signora della presentazione del libro a Parma che se n’è andata indignata. Si rimane ad ascoltare, perché Nori ci sta dicendo una cosa importante: quando leggiamo Dostoevskij siamo anzitutto lettori, e ci lasciamo colpire da questa freccia che ci fa sanguinare. La vita, la vera vita, quella che Oblomov rifiutava, a noi interessa. Ci interessa come ce la racconta lui, perché i suoi dubbi diventano nostri, le sue avversioni sono nostre, i suoi umori li sentiamo trasferire sul corpo, i suoi eccessi infiammano, all’improvviso le sue immagini di pace ci ristorano, ma solo per un attimo. Ecco cos’è sanguinare, ricordarsi che la letteratura deve muovere, farci alzare gli occhi e pensare che le cose fanno questi personaggi straordinari sono fatte della stessa sostanza di quelle che viviamo noi, da quando apriamo gli occhi a quando li chiudiamo e oltre, nel sogno.

Il corpo di Cristo morto nella tomba, Hans Holbein il Giovane