Esistono luoghi ed epoche che diventano mitologie. In genere, l’agente modificante è il tempo, la patina di alterità che si deposita su quel che non abbiamo abitato e ci giunge mediato da un efficace racconto. Accade, per rispondere alla nostra fame di desiderio, di quello che non possediamo. Così idealizziamo quelli che riconosciamo come spazi di libertà. Talvolta, però, a generare questo sentire è una precisa strategia. Sovente, le due possibilità si autoescludono. Con una eccezione: la Factory. Il “regno” di Andy Warhol, soprattutto nella sua primissima forma, quella dell’enorme scantinato tra la Quinta Strada e la Madison Avenue di New York, tra il cuore pulsante del glam e il motore della finanza, che ha scompigliato le carte del mondo seguente, tra il 1962 e il 1969. L’archetipo, a guardarlo con gli occhi di oggi, di quegli anni Sessanta in cui tutto era possibile, in cui la libertà non era una aspirazione ma un obiettivo concreto, un punto di arrivo da raggiungere con ogni mezzo e a qualsiasi prezzo, in un’esplosione di luce, bruciando come stelle – anzi, superstar – fino all’autoconsunzione, anche se per il tempo di un abbaglio «Un modo luminescente per svanire dal mondo dei cosiddetti normali». Gli anni Sessanta del superamento di ogni confine, del viaggio senza fine: «Dove andiamo? Non importa, dobbiamo andare», della libertà, del riscatto dall’orrore – talvolta inenarrabile – di vite marginali o già perdute, che sognano di risorgere attraverso occhi che li rendano visibili con la loro capacità di vederli. Quelli del maestro, del padre, nel cui abbraccio tutto trova senso. Un uomo, però, che del desiderio altrui ha fatto il proprio business. Un profitto creato con il rigore dell’imprenditore e la spregiudicatezza del broker. Al mito di quegli anni lui ha dato una ricetta, uno schema replicabile, come le sue serigrafie. Di conseguenza il segreto per eternarla, la formaldeide di un mondo di plastica, inscalfibile perché, nel mondo degli eccessi, per la vita non c’è spazio. Qual è allora, a guardarla indietro, la distanza tra dato e creazione? Tra quel che credevamo di conoscere e quel che – effettivamente – conosciamo? A certi interrogativi, possono rispondere solo le donne. Perché – anche nei pretesi idilli, è la loro voce a rimanere nascosta, a venire espunta dal setaccio del tempo e della mitopoiesi. In Factory Girl di Nadia Busato (edito SEM), infatti, sono loro a parlare. È prima di tutto Ultra Violet, al secolo Isabelle Collin Dufresne, che nel momento del congedo dalla vita si volta indietro, senza più niente da perdere, per ripercorrere il proprio passato personale e svelare i lati nascosti del vissuto condiviso.

«Io non volevo soltanto vivere. Volevo sperimentare una vita oltre la vita, una fusione totale con la l’essenza più fondante, autentica dell’esistenza: l’arte

[…]Noi eravamo noi e noi soltanto: una nuova genesi, l’origine di una stirpe, la generazione di una discendenza».

Nella voce che le offre Nadia Busato, Ultra Violet è per il lettore il Caronte dolce e spietato insieme, come solo chi sa di essere alla fine del viaggio, in una sorta di girone infernale, di paese dei balocchi del rapido consumo dove tutte le dee guadagnano l’immortalità ma per il tempo di una stagione, e poi possono solo imparare ad annuire al dio che ha consentito loro di esistere. Fino a morire. O a perdere tutto sotto il peso della propria illusione, del miraggio che il loro creatore ha alimentato. La libertà costa la caduta, e la portata del tonfo non prevede salvezza. Lo impara Edie Sedgwick, la più sfavillante dei prodotti (è proprio il caso di dirlo) della Factory. Costruita per essere un’icona, cogliendo il suo magnetismo innato per farne un mito. «Qualcosa di troppo fragile per il palcoscenico, di tanto potente e lieve che solo la macchina da presa poteva coglierlo.» Miss Collier, l’anima dell’Actor Studio, lo disse di Marilyn, ma la descrizione si attaglia perfettamente anche a Edie, il doppio di Marilyn, emblema, (soprattutto nella memoria che ce ne rimane oggi) della prima produzione su cui l’ex pubblicitario Wharola mette la firma senza mai effettivamente produrla, quella pittorica. Non a caso, a immortalare quella scintilla di perfezione è la macchina da presa, gli antifilm warholiani, provocatori, osceni, decostruiti, brutali, l’ossatura della seconda parte della vita di Wharol, in cui la tela non basta più e per appagare la sua fragilissima soglia dell’attenzione gli servono le immagini in movimento.

Intorno a Edie, al suo “patibolo di superstar terminale”, al suo segreto e al suo paradiso perduto si costruisce, a posteriori, l’architettura di Busato. Un romanzo sulle icone, soprattutto. Sui simboli, e sul loro rovesciamento. Lontano dalla pura iconoclastia, dalla semplice messa in discussione del guru, dallo svelamento del lato più cupo, arido e fieramente maschilista del simbolo dell’arte americana, Busato restituisce carne ai simboli, ne esplora ed esplode contraddizioni e fragilità, svelandone, senza mai banalizzarle, le infinite rifrazioni e complessità. E nel gioco degli specchi dell’epoca delle icone, la Sedgwick che come Marilyn poteva essere una «bellissima bambina», è il doppio rovesciato anche dello stesso Andy, re di un reame che è disposto soltanto a comprare, la personificazione di quello che lui vorrà essere e non sarà mai. Ma nella mente del lettore per ogni Marilyn c’è una Holly Golithly – quella originale, del romanzo di Capote, a cui Wharol è stato legato da un bruciante e doloroso desiderio inappagato. Una Valerie Solanas specchio della vita marginale del giovane immigrato slavo Andrew, che la Factory cancellerà. Solanas incarna ciò di cui vuole liberarsi. Lei rivendica ciò che lui rifiuta, a partire dal corpo. Involucro vuoto per l’uno, strumento di libertà per l’altra. E il potere dirompente della rabbia, impensabile per chi ha cancellato dalla propria esistenza ogni sentimento. E le sue parole, per l’una precipitato geniale di una vita straziata da custodire con più cura della vita stessa, per l’altro mezzo, depredabile e poi dimenticabile in un cassetto, per costruire il proprio, esclusivamente personale, mito, di cui l’assenza di significato è la meta. Dei due, ne può sopravvivere soltanto uno. E dopo il colpo di pistola che ci metterà diciassette anni a uccidere il “mostro”, chi è morto davvero, tra manicomi, vite perdute e paranoie ormai padrone del campo? La voce delle Factory Girls, nelle pagine di Busato, non è solo quella della rivendicazione femminista, dell’urgenza di una ricostruzione che non espunga punti di vista, e liberi le figure dall’incrostazione della storiografia interessata. È soprattutto la voce di una fame di verità. Umana, prima che storica. Quella che il maestro cerca per farne uno strumento vendibile (o forse per sentirsi vivo, come una sintesi delle creature del mago di Oz), nelle sue warholetters è un bisogno profondo di fare i conti con se stesse, di chiedere perdono dei silenzi o di trovarsi, anche nelle proprie mancanze. Così Nico, emblema di una delle operazioni più efficaci della Factory, i Velvet Underground, diventa una madre incapace di badare a suo figlio, le molte donne che cercavano dal capo il diritto ad esistere una messe pressochè infinita di giovani donne in età da marito spedite dalle famiglie a cercarsi un buon partito in città e soffocate dalle spire dell’eroina, dell’AIDS o di Mr. Wharol. Al lettore decidere che cosa sia peggio.

Nadia Busato parte dal dato di realtà – sostenuto da un lavoro di documentazione rigorosissima, che prende le mosse dalle parole di John Giorno, compagno di vita, ed opera, del Warhol filmaker – per costruire un romanzo dalla scrittura raffinata con la rapidità e l’evocatività dei grandi romanzi americani simbolo dell’epoca, un “Sulla strada” fuor di mistica, franco e sincero come quegli anni si proponevano di essere e forse – a leggere tra le righe del romanzo dell’autrice bresciana – sono stati soltanto proprio nello spazio rimodellato consentito dalla narrazione. Ecco come l’autodichiarata ricerca della verità di fronte all’ignavia borghese – «Possibile che questa gente non avesse idea di cosa c’era lì fuori, di cos’è la realtà?» – diventa un’autonarrazione, la cui vitalità e resistenza al tempo è sperimentabile (e forse utile) anche a distanza di oltre mezzo secolo. «Se giraste un secondo lo specchio oltre le vostre spalle», ammoniscono queste pagine intense e perturbanti, e anche per questo di grande fascino – «Vi accorgereste che gli anni Sessanta sono più vicini di quanto possa sembrare».

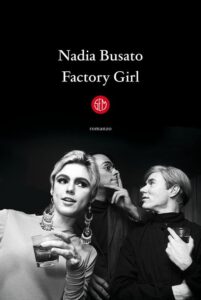

Foto di copertina: Frederick Eberstadt