Il raggio luminoso del cinema racchiude la sua essenza: la figura proiettata sullo schermo non è altro che un’ombra – eterea e fugace, come un battito d’ali di farfalla – è e al contempo non è, difficile definirla appieno, impossibile afferrarla. Il suo stesso nome è un’opera di immaginazione, sprigiona l’incantamento sottile di cui si nutre la vita pseudonima, libera dai vincoli identitari, in grado di sostituire la realtà vera con l’artificio fatuo del sogno.

La figura in bianco e nero si muove muta sullo schermo, quieta e vibrante come un riflesso sull’acqua: chiamata non a caso la «Regina del silenzio», Diana Karenne è stata l’ultima grande diva del cinema muto; ma le attribuirono una qualità che alle altre non spettava, definendola «la diva intellettuale», perché c’era qualcosa di diverso in lei, una profondità tangibile nel suo sguardo, un acume quasi doloroso, retaggio del suo passato. La paragonarono a Greta Garbo, cui la accomunò sempre lo spettro di una maternità mai vissuta pienamente: entrambe furono davvero madri solo sullo schermo.

La pellicola scorre vibrante e su di essa l’attrice appare irreale, fantasmatica; nella sua presenza-assenza si incarna anche il grande mistero dell’arte, ovvero l’incapacità di distinguere in maniera chiara tra reale e possibile.

Chi è davvero Diana Karenne? È una donna che incarna lo spirito inquieto di un’epoca, il Novecento. Una, nessuna, centomila, perennemente in fuga – in primis da sé stessa – nelle sue diverse metamorfosi traduce le contraddizioni intrinseche che abitano nel profondo la coscienza di ciascuno, poiché «conteniamo moltitudini», come disse un poeta progressista, considerato il padre della poesia americana. E Diana o Dina – colei che non ha nome ma in potenza li possiede tutti – mantiene intatto il suo mistero.

«Il pubblico dovrà abituarsi alla novità di una donna che non somiglia a nessuna. Non una mannequin, una ballerina o una bellezza levigata e in fondo innocua. Una vera attrice. E gli occhi di Diana Karenne, insieme liquidi e metallici, non si dimenticano».

Il suo nome d’arte deriva da un’opera fondativa della letteratura russa: Karenne come Karenina, la prima donna protagonista del romanzo ottocentesco, l’eroina tragica di Lev Tolstoj che con lei condivide la stessa irrequietudine e la medesima volontà di emanciparsi. Anna Karenina, pur nella sua drammatica fine, fu a suo modo una rivoluzionaria, poiché spalancò la possibilità di una nuova storia femminile. Diana Karenne, dunque, non c’è altro modo di chiamarsi: un nome che è un omaggio letterario, ma conserva in sé la tacita traccia di una ribellione, il principio sommesso di una rivolta. Quel nom de plume, di per sé celebrativo di un destino, fu poi storpiato da Vladimir Nabokov che nel romanzo Camera Oscura (tradotto in italiano da Adelphi come Una risata nel buio) consegnò ai posteri una memoria distorta della grande diva del cinema muto, tramutandola in una caricatura di sé stessa: «una giumenta senza talento», l’attrice decaduta Dorianna Karenina, che nella sua ignoranza si fa beffe di Tolstoj domandando «Who? Doll’s toy?».

In verità l’immaginazione di Nabokov fu insidiata da un’antica rivalità, l’inimicizia con il poeta russo Nikolaj Otzup, che fu compagno di vita di Diana Karenne. Se Nabokov, per vendicarsi di una recensione indigesta, ha inficiato la memoria della «diva intellettuale» con un ritratto comico e falsato, ora finalmente assistiamo al riscatto di Karenne con una poderosa biografia romanzata che la vede protagonista.

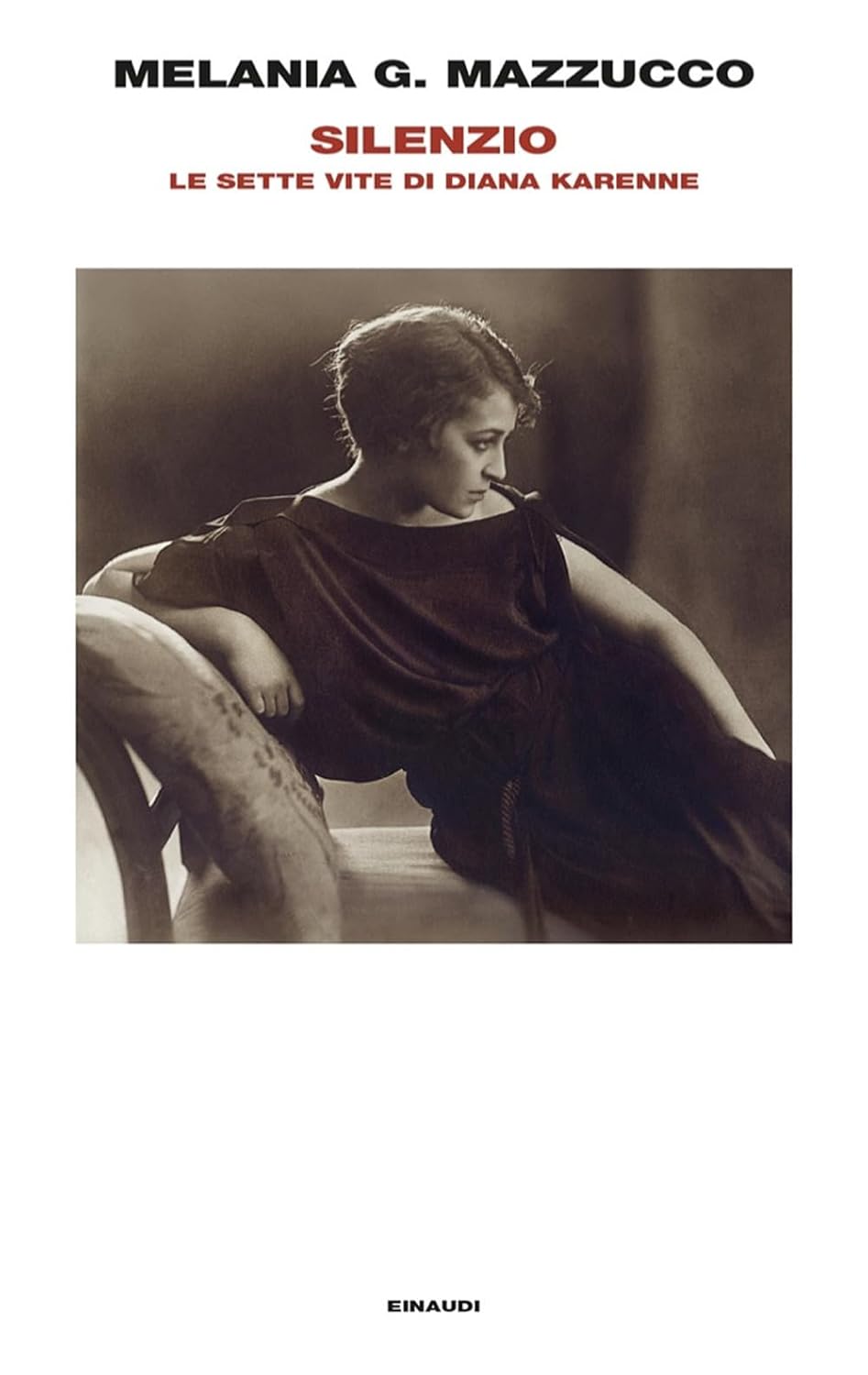

Il nuovo libro di Melania Mazzucco, Silenzio. Le sette vite di Diana Karenne, edito da Einaudi lo scorso novembre, appare come un risarcimento letterario tardivo, in grado di restituirci una figura di donna nella sua intima complessità incarnandola nei tumulti del Novecento. Impossibile non cogliere un legame tra il “Secolo breve” e il presente nelle descrizioni di un’Ucraina devastata, patria originaria di Karenne, il luogo «non luogo dell’infanzia», il «paese senza nome, lembo di terra trascurata» che l’avrebbe condannata a un eterno esilio, a una vita nomade, a un’interminabile fuga.

Silenzio è un titolo che cela plurimi significati: richiama la condizione primigenia e necessaria del cinema muto, ma anche il tentativo di dissolversi compiuto dalla sua protagonista. Ciò che si tace conta di più, nella letteratura come nella vita vera, e si traduce in intimità, sostanza, pagina scritta.

«Si è fabbricata altri nomi e altri cognomi – per difendersi, per partire, per fuggire, per non essere ritrovata. Persino per non essere la figlia di suo padre, ma per fondare una sua propria genealogia. Uno pseudonimo è sempre una forma di parricidio».

La vita di Diana diventa epopea, un viaggio nel mondo a cavallo tra le due guerre mondiali, una narrazione in bilico tra Vita e destino di Vasilij Grossman e il romanticismo del Dottor Zivago di Boris Pasternak che si rivela – con un colpo al cuore – nelle commoventi pagine finali in cui si assiste alla visione di un passato che riemerge tumultuoso, scardinando ogni coordinata spazio-temporale, mostrando la punta di diamante della strategia narrativa: ovvero presentare tutte le vite possibili («l’eterno gioco dei se»), a partire da un episodio cardine della giovinezza che impetuosamente tutte le annulla – e poi la fine.

La corsa di Nikolaj Otzup nel tentativo di afferrare la sua amata – o meglio, l’immagine di lei com’era prima, ignara e innocente nella purezza intatta dei suoi diciassette anni – ricorda gli ultimi istanti di vita di Zivago. C’è sempre un uomo che corre all’inseguimento di un’illusione che poi si rivela vana, ma lui non può saperlo: splendide pagine di letteratura che ci rivelano, forse, il segreto più profondo e inattingibile dell’esistenza. Alla fine è sempre il cuore a cedere.

«E lei è lì. Seduta, la testa contro il finestrino, guarda la strada. I suoi occhi chiari, immensi e luminosi, si posano su di lui. Non sembra riconoscerlo. Ma è lei – Dina! A diciassette anni, appena arrivata a Parigi. Con un semplice cappotto di lanetta azzurra, un cappellino di feltro sui capelli biondi, sulle ginocchia la cartella di cuoio con gli spartiti. Non sorride».

La giovinezza ha un potere infausto: racchiude tutte le possibili versioni di noi, eppure ci condanna all’incompletezza, per poi terminare all’improvviso lasciandoci trasformati. Nella diciassettenne Dina ecco la versione primigenia di Diana, il bruco prima che diventi farfalla, il nucleo, il bozzolo o bocciolo, ciò che non può fare a meno di fiorire.

L’intento di Melania Mazzucco è ancora una volta «salvare», liberare un volto di donna dall’ombra in cui la Storia l’ha relegato: la vicenda esistenziale di Diana Karenne va oltre il suo passato di attrice e persino al di là della “morte fantasma” cui l’ha consegnata l’incuria approssimativa delle biografie storiche. L’autrice non crede alla scomparsa precoce della sua mutevole protagonista, deceduta – secondo le fonti – in seguito alle ferite riportate sotto i bombardamenti di Aquisgrana nel luglio del 1940 e quindi le aggiunge una sesta e, infine, la «settima vita». La Storia, a questo punto, fa un ingresso prorompente nel romanzo, prendendo il sopravvento: persino la vicenda di Diana si sdoppia, lasciando spazio anche alle vicissitudini di Nikolaj Otzup, il poeta che le fu fedele compagno, prigioniero in un campo di concentramento. Le descrizioni della vita dei prigionieri compongono le pagine forse più grossmaniane del romanzo, nelle quali si avverte anche un’eco di Elsa Morante: è il Novecento a parlare attraverso le sue innumerevoli “vite minuscole” schiacciate e oppresse dallo scandalo senza tempo della guerra. Nella storia di Diana Karenne si leva anche la voce corale degli ultimi, degli emarginati, degli sconfitti, di tutti coloro che – proprio come lei – furono vilipesi, oltraggiati, ma non dimenticati, perché arriva il momento in cui la menzogna cede e trionfa il sortilegio della grande letteratura.

Nell’ultimo giro di boa della narrazione Melania Mazzucco risponde letterariamente a Nabokov tramutando Diana in una farfalla, l’ossessione dello scrittore russo, che era un appassionato cacciatore di lepidotteri. «Sei tu, resta, ti prego», sussurra lo smarrito Nikolaj a una farfalla che, ardita, ha superato la rete del campo – la metafora più intensa e lirica della libertà tanto agognata, che è la condizione necessaria all’essere umano perché si possa ritenere tale.

Sono irrequiete le farfalle, «sono effimere; ma libere», così Diana, Dina, Nadja, Candida, Madame Otzoupe, che cambia nome e identità, ma è pur sempre lei, così amata, come un’altra splendida eroina narrata dalla penna di Melania Mazzucco, la giornalista e fotografa Annemarie Schwarzenbach (protagonista di Lei così amata), che trovò la morte in Svizzera, l’unico luogo che chiamava «casa». Qualcosa in fondo accomuna e ricongiunge queste due personagge, come un presagio: entrambe sono donne del Novecento, ambigue, irrequiete, perennemente in lotta con i propri fantasmi interiori, incapaci di perdonare sé stesse per una colpa che, in realtà, non hanno mai commesso eppure si portano addosso, come una cicatrice, o come un destino, per la vita. Sono spiriti erranti; sradicate dalla propria terra, straniere per sempre, “senza patria”, all’eterna ricerca della propria autenticità – e il loro lungo peregrinare ha lo stesso punto di approdo in terra elvetica. A differenza di Marietta Robusti, la “Tintoretta”, e dell’architettrice Plautilla Bricci, donne-protagoniste di altri grandi romanzi di Melania Mazzucco, Diana e Annemarie non si limitano a essere “fuori dagli schemi”, oppure a incarnare un mestiere in ossequio all’eredità paterna elevandosi al di sopra di un mondo che cerca di etichettarle e così limitarne le capacità, loro esprimono un preciso nomadismo esistenziale, un doloroso – ma poetico – senso di inappartenenza:

«Non faccio altro che fuggire. Chi fugge una volta fugge per sempre».

La vita in fuga di Diana Karenne si concluse nel 1968 a Losanna, dove termina simbolicamente anche il pellegrinaggio letterario della scrittrice che infine posa un’azalea sulla sua tomba in segno di commiato, perché dopotutto «la relazione che lega una scrittrice a un suo personaggio è qualcosa di più intimo del sangue». Eppure neanche da morta Diana/Dina si lascia ritrovare, non cessa di nascondersi, la sua fuga continua a sorprendere: del resto, non saranno certo le sue spoglie mortali a contenerla davvero.

Resta il raggio luminoso, che è la vera essenza del cinema: un’immagine evanescente, come un riflesso sull’acqua, la certezza che la sostanza ultima di Diana è spirituale, fluida, metamorfica, come l’ombra della luce.

Compito della letteratura è lasciare intatto il mistero che, a un’analisi più attenta, si trasfigura appieno in quella fantomatica parola-guida «Silenzio», ovvero ciò che racchiude in potenza ogni facoltà di dire e, nel farlo, unisce con la forza dell’immaginazione, come il più solido dei legami.

In copertina: Diana Karenne 1917, La vita cinematografica