«Iniziai a pregare. Pregai ancora e ancora. Pregai per l’opposto della salvezza. Pregai per l’abbandono. Pregai che Dio si dimenticasse di me. Ma sentivo ancora la voce: Sei stata scelta».

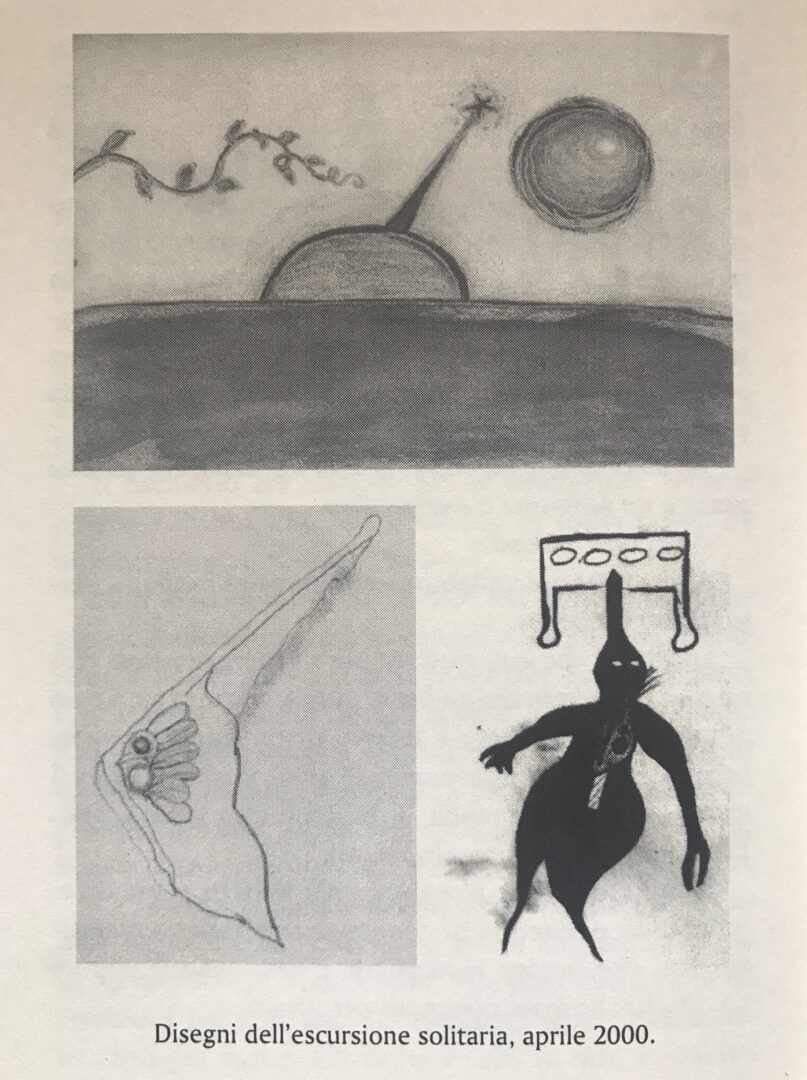

Salute mentale, ricerca di sé, traumi emotivi e fisici, ma anche amore, delusione e desiderio: sono diversi i temi trattati da Juliet Escoria nel suo primo romanzo La squilibrata, pubblicato in Italia da Pidgin Edizioni nell’ottobre 2020. Un’opera di autofiction, una raccolta di ricordi, referti e registri medici, disegni e lettere adolescenziali, pagine di diario incredibilmente belle. Suddivisa in quattro parti, quattro libri, l’opera segue il percorso dell’adolescente Juliet nell’affrontare una diagnosi di bipolarismo di tipo I, tra abuso di alcol e droghe, senso di colpa e rassegnazione.

La narrazione è fatta di passi irregolari, i capitoli sembrano racconti brevi – alcuni di poche pagine, altri di poche righe – tenuti insieme da titoli che fungono da raccordo, da ancore percettive che incorniciano le parole che introducono. E tra ricordi tagliati, poesie e scarabocchi adolescenziali, mentre in Juliet si fa strada l’Altra Cosa, risalta agli occhi del lettore uno spazio vuoto, pesante e pressante: un eterno ritorno degli eventi, una ciclicità che tacitamente scandisce il trascorrere del tempo.

Il passaggio da una sezione all’altra è segnata da un’interruzione nella vita della protagonista, a volte meno incisiva, come il trasferimento in una nuova scuola, altre più penetrante, come il tentativo di suicidio. Escoria apre il suo passato, presente e futuro, scrivendo con un senso spietato e incontrollabile del reale, cioè del sentimento. La progressione del racconto a tratti è interrotta dalla Juliet del futuro, che fluttuando avanti e indietro nel tempo, irrompe con delle Lettere, indirizzate sia al lettore che alla se stessa del passato, tanto forti quanto destabilizzanti. La voce narrante è una sfumatura tra la Juliet del passato e quella del futuro, in cui Escoria innesta le proprie ombre, una versione di sé perduta, ma mai veramente scomparsa.

Il romanzo ricalca la natura frammentaria del ricordare: ogni storia è singolare, eppure nessuna di esse lo è veramente. Esattamente come i singoli giorni all’interno della memoria: distinti, separati, ma alla fine un tutt’uno. La memoria diventa uno strumento per viaggiare nel tempo, per sua natura ambiguo e soggettivo – ma per questo non meno reale – e mentre la storia prosegue, la linea di demarcazione tra Juliet e l’Altra Cosa si fa sempre più sottile.

«Questo è l’opposto di quello. Queste sono verità che ho detto a me stessa così tante volte da sentirle come bugie. La mia memoria non viene ricordata. È un film, con tutte le scene nell’ordine sbagliato, non su me stessa ma su una ragazza a caso, un’estranea. Chi è la ragazza in quesa storia? È un’altra ragazza. Non la posseggo, né la conosco, ma lei possiede e conosce me».

Juliet viene ricoverata in ospedale due volte, a sette mesi di distanza, entrambe le volte per tentato suicidio. È sfregiata, fisicamente ed emotivamente. L’Altra Cosa ha l’abitudine di posarsi all’interno del corpo della protagonista, di assopirsi anche, ma stagnante non se ne va mai. È qualcosa che Juliet impara a portare, quasi a comprendere, per poter andare avanti. Escoria racconta la continuità del dolore psichico e la sua capacità di perseguitare: non importa il livello di stabilità raggiunto, quanto tempo è passato dall’ultima allucinazione o quanto sia diverso il contesto in cui è inserita la protagonista, il passato ritorna, e spesso inaspettatamente. Juliet come “sopravvissuta” non è necessariamente Juliet come “guarita”. In certi momenti la sopravvivenza si fa rassegnazione, e viceversa, diventando un ponte che giorno per giorno la conduce verso un percorso di guarigione – per poi ricordarci, anche lì, che le cose sono sempre più difficili di quanto sembrino.

«Pensavo al buco nel mio petto. Il forellino, grande quanto la puntura di un ago su un polpastrello, era germogliato finché non era diventato altro che un buco, un vuoto di oscurità e malessere che risucchiava tutto. In esso, galleggiavo da sola. Non importava chi avessi come amici o chi mi volesse bene, non c’era modo di evadere dalla caverna che mi teneva prigioniera.»

Per un’adolescente che attraversa la complessità dell’ego e dell’identità, gli attriti familiari, le prime amicizie e i primi amori, la diagnosi ha un potere totalizzante. Spesso è la stessa Juliet a cercare di dare un senso a se stessa nei confini dati dall’essere bipolare: i sintomi offrono chiarezza – «Mi piaceva che la cosa che non andava in me adesso avesse un nome» – gli altri diventano uno specchio – «Le mie esperienze escono dalla bocca di qualcun altro» – e le loro storie diventano spazi di connessione – «Ho sentito quello che ha detto come se stesse parlando direttamente con me. Come se fossi l’unica persona nella stanza».

La squilibrata, così come la sofferenza mentale che racconta, è una contraddizione continua: la scrittura di Escoria è asettica ma dolorosissima, scorrevole eppure difficile, il lettore è risucchiato in una narrazione che però fatica a reggere a lungo. È una contorta ricerca di senso che si conclude senza risposte. Escoria non scrive tanto del dolore interiore, ma scrive in esso: la sofferenza della protagonista Juliet è attiva, agisce, e nel racconto viene testimoniata e liberata.

Colpisce la delicatezza, la cura con cui l’autrice affronta la sofferenza mentale dei personaggi senza cadere in facili cliché. Nel suo percorso Juliet incontra diverse persone con diagnosi varie, ma nessuna di queste viene mai generalizzata. A ciascuno viene riconosciuta la propria specificità, la propria diversità data dall’unicità individuale. La Squilibrata svela la complessità insita nell’essere umano, ancora di più in coloro che soffrono di un disturbo mentale.

Credits – pagine di La Squilibrata, Juliet Escoria