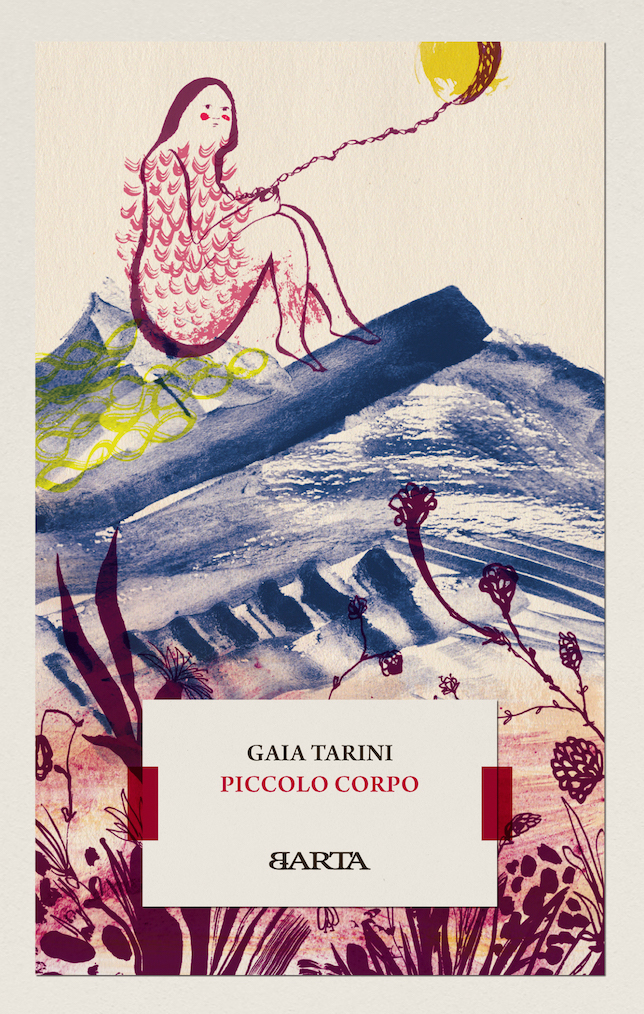

Un corpo piccolo, un minuscolo corpo intrappolato nella pietra, una bambina inghiottita dalla montagna. È il corpo di Ambra, bambina di pochi anni e pochi centimetri, svanita nel silenzio, madre di un dolore inesauribile. Genitrice di una lesione mai cauterizzata, una di quelle ferite originali intorno a cui poi si costruisce – o si prova a costruire – una vita di “nonostante” e di “sebbene”, un’esistenza alternativa al dolore, ai traumi e all’assenza. E così la protagonista di Piccolo corpo – il romanzo di Gaia Tarini edito da Barta Edizioni – è cresciuta nonostante i lividi e un lutto mai davvero oltrepassabile. Ambra era sua sorella, una bambina come lei, un corpo piccolo e inesperto come il suo, un passo ingenuo come il suo. Ambra era l’altra figlia, per dirla con il titolo di un capolavoro di Annie Ernaux, quella mai diventata grande, la bambina in eterno, la presenza fantasmagorica, l’oggetto di un confronto inesauribile. Come si affronta la vita all’indomani di una perdita simile? Dove si trovano gli alleati se la tua alleata principale, tua sorella, svanisce tra le rocce e la rugiada di un paese dolomitico? Come si vive, come si diventa grandi, se la morte ti crolla accanto e ti coglie impreparata? Come si vive? Si vive?

In Piccolo corpo i salvati continuano a vivere anche dopo la morte di Ambra, la piccola sommersa. Vivono, tornano sui passi della loro storia e riproducono alcuni schemi noti, seppur dolorosi. Non è un caso che la narrazione cominci con una famiglia in viaggio verso le Dolomiti, verso il luogo mortifero che ha masticato Ambra senza digerirla mai.

Un padre, una madre e due bambine che sudano, chiacchierano e sonnecchiano, nell’attesa di raggiungere quell’oasi di pace e di morte. Durante il viaggio la protagonista racconta alle figlie la storia dell’Old Tjikko e di tutti quegli abeti rossi che non tremano mai. Racconta di cortecce e di silenzio, di sopravvivenza, di alberi e della tundra. Proprio come faceva suo padre con Ambra e con lei. Si sopravvive solo raccontando storie, rievocando il passato, tenendo vivo e vicino quel dolore inenarrabile. Il dolore – questo sembra dire Tarini con una prosa limpida e novecentesca – non passa mai, non si esaurisce. Si elabora, sì, ma il livido rimane, rimane il segno e rimangono i ricordi. Piccolo corpo è un libro e un amuleto, una chicca dal punto di vista letterario ed esperienziale. Perché, da un lato, inserisce nel nostro panorama letterario una storia e una lingua che sembra aver rinunciato al patto con il tempo, prescindendo mode e tendenze di mercato. La storia e la lingua di una scrittrice che, seppur al suo esordio, sa cosa significa lavorare con le parole e con le trame, con la sintassi e con il suo potere magico di rendere il tempo infinito, l’esperienza universale, al tempo stesso intoccabile e sventrabile. D’altro canto, come accennavo, il romanzo di Tarini ha un valore filosofico-esperienziale perché inverte il segno del dolore in narrativa, mai approcciandolo con superficialità, ma semmai innalzandolo a oggetto di narrazione e a soggetto dell’esistenza. Viviamo e dunque soffriamo, scendiamo a patti con il dolore, proviamo a rimuoverlo dalla nostra esperienza ma non lo cancelliamo mai del tutto. Piccolo corpo è una fotografia raffinata e rarefatta, un racconto lungo sul senso del dolore e sulle sue conseguenze. Su ciò che rimane dopo il dolore, sugli altrove che si aprono all’indomani della sofferenza, sulle famiglie già di per sé lacerate e ancora più slabbrate dal dolore che occorre, accorre e ricorre. C’è una vita oltre il dolore, una possibilità autentica di ripartenza, che esiste proprio nel momento in cui ci si arrende davanti al dolore e si prova ad accettarlo. Non è la rimozione che ci conduce alla salvezza, non è la rincorsa alla cancellazione che ce lo farà comprendere, ma l’ascolto semmai, semmai il silenzio, l’osservazione analitica. Difficile parlare di sofferenza in questo tempo di aghi e di lacrime, difficile farlo in poche pagine e senza apparire presuntuosi e pretestuosi, ma Gaia Tarini ci è riuscita ed è riuscita – o almeno credo – perché si è affidata a un desiderio atavico di raccontare, di trovare le giuste parole, la forma più giusta, l’immagine più adeguata per dare dignità alla sofferenza e alla sua scrittura.

Nel descrivere i lividi, la maternità, la crescita e i padri, Tarini ricorre a un immaginario che si affida alla migliore tradizione del Novecento mista a uno scenario che ricorda il Sorrentino di Youth e soprattutto il Piccolo Corpo di Laura Saimani. Due pellicole quiete e ariose, che celano la vita dietro al silenzio.

Photo credits

Copertina – Gabriele Grana Castagnetti on Unsplash