C’è un articolo famoso in quel trattato fittizio e meraviglioso che è Per la pace perpetua di Kant. È il terzo dei “definitivi”, e tratta – a concedersi una ritraduzione orientata – del «diritto di abitare il mondo». Kant sostiene che a ogni persona è dato il «diritto di visita» in un qualunque paese straniero. Che è dovere di chi è insediato accogliere chi arriva. Ma Kant aggiunge una clausola: dice che non si va in armi in terra straniera. In quel caso non si possono pretendere accoglienza e pasti caldi, perché quello, in realtà, è colonialismo (non usa il termine, ma è chiaro lo stesso).

Il tema sotterraneo di questo libro singolare nella forma (memoir personale scandito dalle stagioni, saggio storico e filosofico, iconotesto di foto e mappe), dotto e politico nei contenuti di Andrea Cassini (I diari del lupo, nottetempo) – anzi il tema portante, tra i tanti, che emerge subito – è la polisemia della colonia. Noi, noi umani, visitiamo senza dialogo quella che con generalizzazione impropria e dalle molte conseguenze chiamiamo “natura”. Facciamo quello che Cassini – che di colonie parla a proposito delle strategie di dispersione dei lupi prima, e poi delle stragi colonialiste di lupi negli Usa – stigmatizza come atteggiamento troppo umano: «pensarsi proprietari di un luogo, piantarvi una bandiera, senza dialogare con gli abitanti» . Ecco, noi umani visitiamo senza ascoltare, senza neppure parlare con chi già abita. La cosa sorprendente è che lo facciamo anche quando cerchiamo la fuga in luoghi che definiamo “incontaminati” senza capire che gli spazi naturali contaminati lo sono sempre (e per fortuna), quando creiamo mode e flussi di denaro appena mettiamo la ‘n’ di natura maiuscola.

Lo straordinario e perdurante successo di Into the Wild, il film di Sean Penn sulla vicenda (vera) di Chris McCandless, andato per boschi, e sempre più inselvatichito fino a morirne, è uno dei sintomi di una tendenza in atto da secoli, ma ora ben catturata da un discorso egemonico ed economico. Leggere la natura come territorio totalmente altro, alieno a ogni traccia di umanità, selvaggia, appunto, perché diametralmente opposta a ciò che è civile, moderato, immodestamente ordinato. Nel film di Penn, il brano più bello della colonna sonora di Eddie Vedder dava del tu alla società per notificarle il suo sottrarsi («Society, you’re a crazy breed / I hope you’re not lonely without me»).

Invece, il modo assai meno traumatico in cui facciamo la scoperta della natura e della sua potenza (quella che in caso di terremoti e eruzioni derubrichiamo a «rivincita», se non a «ribellione», osserva Cassini) è quando torniamo dopo un po’ in territori abbandonati, che abbiamo lasciato alla loro storia naturale. Quegli spazi – questi paesaggi terzi – «anonimi, indecisi, privi di una funzione», quei luoghi di margine, sono anche ospiti di diversità biologica. Ma soprattutto sono quell’inconscio dello spazio che permette a «demoni» e «polvere» di abitarlo in attesa di fiorire, ovvero a rovi e piante infestanti di guadagnare terreno, e poi offrirsi al consumo delle specie. E come sempre l’inconscio non va rimosso, va percorso. Contro tendenze varie e fortunate di pensiero ecologico, Cassini insiste molto sulla non-sacralità del naturale. Stare in luoghi meno antropizzati, percorrerli, non vuol dire “violare un luogo sacro”. Vuol dire transitare tra soglie.

I diari del lupo sono strutturati per avvicinamenti, studi, e infine incontri. Sono una continua ricerca di testimoni, un’indagine delle tracce, realizzata da un cane che aiuta un umano a fare un’esperienza del lupo che sia spoglia tanto di pericoli quanto di «ideologia». Quando il contatto – l’incontro – infine avviene, quando il cane infine vede i lupi, ricorda loro il suo «potere contrattuale». E lì l’umano non solo registra, ma sente la fiducia del cane e anche la non diffidenza dei lupi, quel sentimento strano d’interazione tra le specie che può chiamarsi rispetto.

Ma di nuovo – nessuna visione edulcorata della natura, nessuna semplicità del «verde» uscirà dalla lettura dei Diari del lupo. Quando accadono le aggressioni, gli agguati, quando un cinghiale viene mangiato per una notte intera dalle specie più varie, la musica del bosco non è silenzio e armonia, piuttosto è una sinfonia black metal, dice Cassini, una tessitura assordante di ronzii e urla, un ordito di potenze spinoziane violente e contente, di suoni gaudenti e feroci. E con questo frastuono a volte contenuto e pure inquietanti dobbiamo fare i conti. Così come con le immagini – che accompagnano il testo, lo straniano ancora di più. La fototrappola di Cassini, che ruba istantanee nel bosco sugli Appennini pistoiesi, ci consegna i suoi «vicini estranei» ridotti al minimo di visibilità, tradotti al bianco e nero. E noi – noi dovremmo stringere alleanze con quegli esseri opachi e grufolanti, quelle creature che paiono spettri, se non incubi?

Cassini lo chiama il portale. «Il portale tra bosco e paese, tra natura e civiltà». Una soglia abitata e insieme fantasmatica, perché Cassini dice subito una cosa saggia: che la cultura è un’escrescenza, meglio, un’espressione della natura, e per questo è anche roba da bestie, da belve. Qualcosa che è sempre stato noto a chi, tra i filosofi, doveva spiegare gli aggregati umani, e per questo andava a cercare quelli animali – dalle api di Mandeville, allo Stato dei cani di Eduard Meyer, fino al «Superstato» delle termiti che per decenni ha affascinato i naturalisti. La cultura, dice Cassini, è «il modo con cui impariamo e insegniamo», è un insieme di tecniche, di strategie adattive e trasmissibili. Per questo appartiene a tutti i mondi animali che non sappiamo ascoltare né leggere.

«Inforestarsi», allora, è qualcosa di diverso dalle evasioni escapiste di cui blaterano i prodotti e merci culturali che vendono «natura». E che proseguono il mito plurisecolare del buon selvaggio, declinandolo nei modi più efferati soprattutto quando si tratta di «recintare» chi viene ritenuto o percepito tale – lupi, orsi, o anche umani (basti pensare alle esposizioni universali, dove venivano esibiti individui ritenuti bizzarri, o ai nostri casi di internamento e detenzione per chi ha commesso al massimo meri reati amministrativi ma viene additato a pericolo pubblico).

Detenuti, uccisi – i “selvaggi”. O seviziati. Anche i lupi, come gli umani, vengono torturati. È successo nel Wyoming pochi mesi fa, racconta Cassini: un lupo investito di proposito viene esposto davanti a un bar, la bocca chiusa con lo scotch, lasciato per ore a pendere prima di essere finito. Si fa ai lupi ciò che si fa ai nemici. Lo si fa ancora, perché nell’immaginario occidentale lupo e ostilità hanno radici antiche e pure nobili. Ancora strappando sorrisi compiaciuti a chi legge, Platone nella Repubblica definisce il cane il più filosofico degli animali, perché sa distinguere amici e nemici. Il lupo invece no, non distingue tra familiari ed estranei, sta nell’inimicizia assoluta. Nell’avidità totale, come all’inizio della Commedia, «di tutte brame carca nella sua magrezza». Da millenni il lupo gode di cattiva stampa, ancora serbiamo le statue di chi – come in Inghilterra – uccise l’ultimo lupo tre secoli fa, e detti (ancora inglesi) che vedono gli uomini farsi nemici tra loro proprio come fanno i lupi.

Di fronte a questa pregiudiziale atavica, confermata da tante autorità, ci vogliono tecniche nuove.

A un certo punto Cassini usa il termine diplomazia. Lemma apparentemente bizzarro per dire dei nostri rapporti di esclusione e recinzione con la natura, col selvaggio. Ma termine perfetto – derivato dagli studi di Baptiste Morizot – che serve a presentare il co-protagonista di questo libro prezioso: il cane domestico Bora, il mezzosangue cui spetta di mediare tra i due mondi che l’umano ha separato. Che sa parlare le due lingue, farsi ambasciatore. E quindi il «Virgilio con la cosa a sciabola, le orecchie lunghe, e un’anca di acciaio» è chi, per somiglianze e differenze, può portare a un dialogo coi lupi da pari a pari.

E qui I diari del lupo va a riscoprire non solo miti e leggende lontane, ma anche attitudini antropologiche diverse dalla nostra lykofobia, dall’odio del lupo. Perché non sempre e non dappertutto i lupi sono stati guardati con astio e orrore. Cassini allarga lo sguardo oltre gli orizzonti stretti dell’Europa, va alla ricerca di saghe e consuetudini dei nativi americani, dove la «sintonia» uomo-lupo corre sul binario della caccia, atto sacro per molti popoli e che fa dell’animale predatore per eccellenza un alter ego dell’umano, ma più saggio: «un filosofo attivo, un’eminenza in materia di vita e di morte».

È qui, tra mille esempi storici e culturali, che comprendiamo grazie ai Diari del lupo che il lupo stesso è il diplomatico – è lui il transito natura-cultura, luce-tenebre, il nome-totem che abbiamo dato a ciò che di noi ci inquieta, è il lupo l’abitante del «terzo paesaggio» di Gilles Clément, a metà strada tra la selvatichezza e ciò che chiamiamo civiltà. È il lupo a insegnare, se studiato, se riconosciuto non solo come simbolo, ma nella sua specificità di vivente che sente, quell’elefante nella stanza che è la «cultura animale», che molta politica (fino a Ursula von der Leyen) nega e sopprime.

E che sarebbe un segnavia per le molte tregue che i viventi in natura sanno far durare. Perché cultura animale è la rete di adattamenti e immaginazione (Cassini usa proprio questo termine, in pagine esemplari), che gli animali usano, come noi usano, per trovare accordi, per negoziare equilibri, per fare la pace.

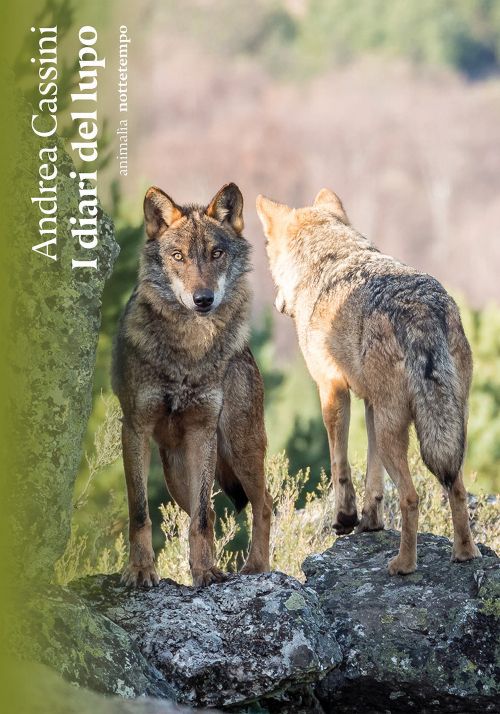

In copertina, terzo paesaggio da Amare la terra