«Frusciavano verso di lui, gli si facevano accanto, si stringevano in silenzio in ascetica attesa, allora si mettevano sulle punte, si stropicciavano le mani agitati come bimbi in attesa del dolce. Garbo creava suspense, la tirava per le lunghe, diventava teatrale, li guardava negli occhi uno a uno, e i vecchietti si elettrizzavano, smaniavano, era quello il gran momento, la tombola della vita che li sfiorava, certi d’aver vinto…»

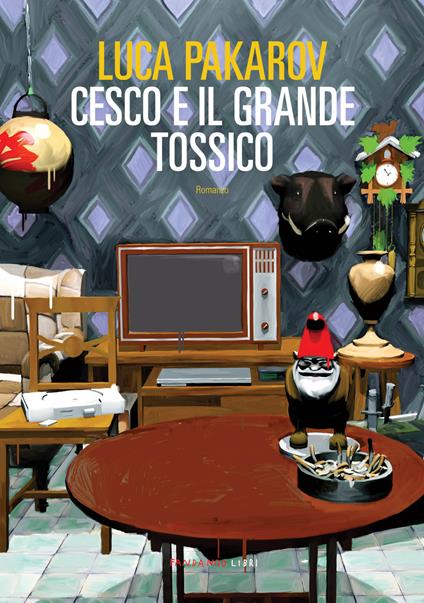

C’è questa scena del romanzo di Luca Pakarov, Cesco e il Grande Tossico, da poco uscito per Fandango Libri, che mi è rimasta incollata addosso. Ma prima di isolarla, ingrandirla sotto una lente e farla a pezzi è necessario dire qualcosa sul testo e sul contesto.

Siamo da qualche parte nelle Marche ed è l’inizio del Duemila. C’è una casa sulla collina: locus amoenus, elevato, aristocraticamente distante, dotato di una PlayStation 1, i cassetti stipati d’eroina. È la residenza del GT, il Grande Tossico, un piccolo-medio pusher specializzato in eroina e in perle di saggezza da offrire al pubblico di bisognosi che attira lassù, come una di quelle lampade che friggevano zanzare e mosche nei ristoranti all’aperto.

Della ristretta accolita di habitués della casa sulla collina fa parte anche Cesco, il protagonista del romanzo che incontriamo, nelle primissime pagine, pestato quasi a morte dal GT, dopo una partita a PES finita male. Giace senza sensi nello sgabuzzino. Finisce in ospedale. Sopravvive. E inizia così quella che potremmo definire la sua disintossicazione. Niente di salvifico, nessuna conversione: ma un piccolo calvario sgangherato, solido e provinciale, che ha la sua prima stazione nella casa dei genitori, nella cameretta dell’infanzia, un cimitero di cose di nessun valore, forse neanche affettivo, in cui Cesco si ritrova gettato dopo le dimissioni dall’ospedale. Dalla robba alla roba, suggerisce Pakarov: la roba che invade le case, e si moltiplica nei supermercati, che a loro volta invadono i paesaggi marchigiani.

Poi, nel calvario di Cesco, c’è la fuga dal SerT per finire nelle braccia dell’Avis, un medico di famiglia, una psicologa new age, un ufficio di collocamento di fresco ribattezzato “Centro per l’Impiego”, l’agenzia interinale, i corsi della cosiddetta formazione permanente, la fabbrica orfana dei sindacati; infine, un’idea per svoltare: il computer, fare i soldi con internet; nello specifico i film porno del non ancora categorizzato filone amatoriale. E qui mi fermo, per non dire troppo, anche se non è la trama – io credo – ciò che conta in questo romanzo, ma qualcosa di più profondo che la lingua e il ritmo del testo portano in superficie, disegnando la punta di un iceberg.

Per tornare alla scena di cui facevo cenno all’inizio bisogna parlare di Garbo. Se Cesco è un dimesso (e simpatico) antieroe, Garbo è un normalissimo essere che traccheggia ai lati del romanzo, della vita, della vitalità. Un concentrato di valori di un certo tipo di provincia: la disciplina nel lavoro, un fondo di razzismo strisciante e contraddittorio, la diffidenza verso il cambiamento. A questi ingredienti, però, va aggiunta l’eroina.

Garbo, infatti, è un frequentatore della casa sulla collina che per sfangarsela fa l’attacchino di manifesti, funebri per lo più. È un tossico funzionale; non c’entra nulla con i mostri grotteschi e tragicomici di Trainspotting o con i fantasmi della fine degli anni Settanta, e poi Ottanta e Novanta, stigmatizzati, di volta in volta, da quelli che volevano fare la rivoluzione (con le armi o meno) e poi dagli ideatori delle Pubblicità Progresso. Garbo è un eroinomane che, se non sai leggere i segni noti agli iniziati, non identificheresti mai come tale. Fa parte della silenziosa maggioranza dei tossici di inizio Duemila: gli anni della globalizzazione, della prima diffusione di internet in tutte le case, del lavoro che cambia e si fa liquido e qualcuno ci finisce annegato, del G8 a Genova, dell’undici settembre, e tutti gli eccetera che da qui discendono a cascata. Gli anni in cui doveva venire il turno della Generazione X (etichetta significativa, coniata dallo scrittore canadese Douglas Coupland, per indicare i nati tra il 1965 e il 1980, i figli dei baby boomers) quei giovani che lo stesso Pakarov già raccontava, ogni settimana, su una rubrica per Rolling Stone dal titolo Vivo a casa dei miei, ma ancora per poco.

È successo tantissimo all’inizio del Duemila; e pare che non sia successo niente. In provincia, d’altronde, non succede mai niente – così si dice.

«Garbo lentamente inzuppava lo spazzolone dentro il secchio di colla filacciosa, si sgranchiva una spalla, rispondeva al telefono, si allacciava una scarpa, guardava il cielo, sempre tenendo i manifesti funebri ben arrotolati sotto l’ascella impestata dalle secrezioni di eroina, poi spazzolava con la solita flemma sopra un vecchio nome, appoggiava l’angolo di uno dei manifesti e con una botta secca di ramazza lo tirava su… il gruppetto sembrava impazzire come cani con gli ultrasuoni, perdevano il controllo e incastravano meglio gli occhialetti fini sulla punta del naso, rizzavano il culo e scrollavano le spalle, si leggevano tutto, Maria Sperandini anni 77, Giovanni Porfidi anni 67, Domenico Menichelli anni 80, Vittorio Androni anni 43.»

Ecco in questa scena, defilata all’interno dell’architettura e dell’intreccio narrativo, c’è molto di quello che si agita nel romanzo, in superficie e più sotto, nei suoi protagonisti, nella sua ambientazione spaziotemporale.

C’è una ferocia meschina, piccina, che muove a compassione. Ci sono i buoni sentimenti di provincia, che spesso sono la passata d’intonaco (sempre più stinto) che copre goffamente le voragini dell’egoismo, del meglio a te che a me, del non disturbarmi domani devo andare a lavorare. Non è un buon selvaggio, il provinciale, se non in qualche campagna di marketing turistico: e chi ha vissuto o vive in provincia, lo sa. Eppure, conserva un certo bisogno di comunità: una vecchia abitudine, un riflesso pavloviano, una piccola consolazione, una spinta ormai esaurita, qualcosa che sta da qualche parte in mezzo a tutto questo. Fosse pure, questa comunità, geriatrica e raccolta intorno a un’affissione funebre. Nello specifico: un gruppo di vecchi, con le loro endorfine rattrappite che tornano a fremere nell’attesa che Garbo, con il suo spazzolone, faccia apparire la notizia, in mezzo alla solita noia, su una bacheca arrugginita che potrebbe essere quella di un social network, lo scroll è molto lento, intorno alla notizia c’è tutto il fioccare dei commenti di chi parla soprattutto con se stesso.

«Recitavano un necrologio intimo a mezza voce con lo stesso tono del rosario, poi alzavano il tiro enunciando uno per uno i nomi dei parenti defunti… accadeva qualcosa d’impressionante… montava il mormorio, cresceva un piccolo fragore, una bagarre, un ruggito dal sottosuolo, le fondamenta rullavano, qualche sproloquio si stagliava più alto, andavano avanti e indietro, mani nei capelli, battevano l’ombrello, soffiavano, si tiravano su le maniche. C’era una contraddizione bestiale in termini umani che non reggeva nessuna spiegazione logica: soffrivano ma erano felici, perché si può essere felici di campare ancora, di respirare malgrado tutto, ma allo stesso tempo faceva male realizzare che non rimaneva più nessuno, tutti partivano non si sapeva verso dove.»

Cesco e il Grande Tossico è un romanzo scritto perché l’autore aveva qualcosa da dire e perché c’è bisogno che quel qualcosa venga detto. Non c’è quel sentore di plastica (oggi forse più bioplastica) di tanti testi che nascono (nella testa di chi li scrive, nelle redazioni di chi li edita) per la pubblicazione. Se volete, potete definirlo coraggioso.