Sono un fan dei Promessi sposi, un devoto di don Lisander. Per arrivare a questo grado estremo di perversione non mi è nemmeno toccato affrontare la classica parabola:

1) sei costretto a leggere il libro a scuola;

2) ti smascelli dagli sbadigli;

3) per caso te lo ritrovi fra le mani vent’anni dopo, magari durante il lockdown;

4) ma sì, rileggiamolo;

5) rimani a bocca aperta per quanto è bello.

No, a me I promessi sposi è piaciuto fin dalle medie. Attenzione però: se è vero che di ogni culto esiste il rovescio demonico, io mi dichiaro un satanista manzoniano. È il Manzoni crudele quello che venero nelle mie liturgie, che oltre alle riletture prevedono di utilizzare il romanzo come magazzino di esempi durante le lezioni di scrittura creativa, parlarne a sproposito in occasioni inappropriate e altro ancora.

Prima di arrivare al punto promesso dal titolo, permettetemi però di chiamare come teste uno scrittore che in apparenza sta all’opposto di Manzoni: il meraviglioso Edgar Allan Poe.

Anni fa ho tradotto una sua poco nota recensione dei Promessi sposi, uscita a Richmond nel 1835. Il genio di Boston si lancia in un appassionato elogio del romanzo definendolo l’inizio di una nuova era nella letteratura occidentale, e arriva al punto di augurarsi di saper esprimere, nella propria narrativa, la potenza (power, ripetuto due volte) che erompe dalle pagine dello scrittore milanese. L’analisi entusiastica di Poe tocca tutti i temi: dalla morale cattolica, di cui lui coglie soprattutto la critica implicita nell’educazione coatta di Gertrude (arrivando a paragonare Manzoni a Lutero!) alle atmosfere che fanno dei Promessi sposi un indimenticabile romanzo gotico. Gli ingredienti non mancano: il castellaccio dell’Innominato, la ragazza rapita, gli affreschi grandiosi della pestilenza, la sensualità repressa e morbosa della Monaca di Monza…

Non dimentichiamo che i romanzi gotici – una voga inaugurata dal Castello di Otranto di Walpole, 1764 – più che esplorazioni del soprannaturale erano libri pruriginosi che le fanciulle di buona famiglia erano leste a nascondere sotto il cuscino quando la mamma entrava in camera, perché abbondavano di ratti di vergini, stupri e abiezioni assortite. Quei castelli sadiani dove il vizio si aggira nei corridoi, quei sotterranei tenebrosi di monasteri maledetti, promettevano se non altro qualche brivido in più rispetto alla prospettiva dei tetri accoppiamenti coniugali che le attendevano, poverette, alla mercé di nobilucci estenuati o di borghesotti rampanti che durante l’atto ripassavano mentalmente i conti della bottega. In fondo, precorrendo i tempi con la fantasia, era sempre possibile immaginare di finire fra le mani di un monaco che avesse le sembianze di Franco Nero nel film omonimo del 1972, o di venire tratte in salvo da cavalieri di pari attrattive.

Per amare I promessi sposi oggi, bisogna partire dalla constatazione che siamo al cospetto di una macchina narrativa perfetta. Compatta, ben oliata, con una trama che parte dal motivo letterario più antico del mondo (già il romanzo greco, nel suo schema di base, racconta storie di sposi promessi, separati, ricongiunti) e arriva a un intreccio così limpido che Umberto Eco, in un famoso saggio, poté divertirsi a fingerlo un romanzo di Joyce e immaginare l’intera vicenda chiusa nell’arco di un solo giorno.

Ma non neghiamoci oltre il piatto forte del pranzo a cui ci invita Manzoni: la crudeltà sbalorditiva con cui tratta i suoi personaggi.

Ci avete mai fatto caso? Li massacra tutti. Fanno tutti, prima o poi, una figura di merda, inclusi quelli che per statuto dovrebbero essere immuni da pecche e meschinità, e che invece da immaginette che erano riacquistano tridimensionalità e diventano semplicemente uomini. Nelle mani di un artista la materia di partenza, per quanto carica di intenzioni edificanti, viene sempre trasfigurata: i contenuti diventano carne viva, con le sue cicatrici, le sue slabbrature. La creatura sfugge al dottor Frankenstein e si fa uomo.

Su Renzo non vale la pena di sprecare parole. Oddio, per la verità dovrebbe essere il protagonista maschile di un romanzo del primo Ottocento. Quindi forse il lettore si aspettava di trovarsi davanti un eroe, un semi-eroe, un quasi-eroe, insomma qualcosa di diverso dal somaro incorreggibile che Manzoni ci presenta, fedele al proprio mandato disastroso dalla prima apparizione alla morale sconfortante che ammannisce a sua moglie nell’ultima pagina:

“Ho imparato”, diceva, “a non mettermi ne’ tumulti: ho imparato a non predicare in piazza: ho imparato a guardare con chi parlo: ho imparato a non alzar troppo il gomito: ho imparato a non tenere in mano il martello delle porte, quando c’è lì intorno gente che ha la testa calda…”

Più Renzo si incaponisce a ripetere che ha imparato più appare chiaro, al lettore costernato, che non ha imparato un accidente: enumera una a una le singole esperienze che ha vissuto e si propone di non ripeterne gli errori, tralasciando il dettaglio che difficilmente gli accadrà, nel paesotto bergamasco dove sono andati a vivere, di ritrovarsi a dare l’assalto al forno delle Grucce o passare per untore nel mezzo di una pestilenza. Non riesce a trarre uno straccio di generalizzazione dai fatti, i meccanismi induttivi più elementari gli sono negati. Lui procede per accumulo come l’Allieva nella Lezione di Ionesco, in grado di compiere in un secondo moltiplicazioni con numeri di dieci cifre non perché abbia acquisito una prodigiosa capacità di calcolo, ma perché ha imparato a memoria i risultati di tutte le moltiplicazioni possibili.

Diamo l’arrivederci a Renzo per quando avrà vissuto tutte le esperienze possibili, ricavandone specifici ammaestramenti, e cerchiamo meglio fra quelli che la tradizionale lettura scolastica ci addita come modelli di virtù nel romanzo.

Fra’ Cristoforo? Prima obiezione: la sua vocazione nasce in circostanze di puro opportunismo. Educato dal padre mercante a considerarsi un gentiluomo, accoppa un nobile durante una rissa di strada e si sottrae alla polizia rifugiandosi in un convento. Che è come dire: la vocazione di fra’ Cristoforo, almeno all’inizio, non si presenta molto diversa da quella del vituperato don Abbondio: è più pragmatica che idealista.

E più avanti nel romanzo c’è una scena in cui il frate fa una figura penosa. Si presenta a un banchetto di don Rodrigo, nel mezzo di una disputa conviviale: se sia lecito o no a un nobile malmenare il servo latore di una sfida da parte di un altro nobile. Eletto giudice della contesa proprio in forza dei suoi trascorsi, borbotta imbarazzato una formuletta («Il mio debole parere sarebbe che non vi fossero né sfide, né portatori, né bastonate») che suscita lo scherno dei presenti e dà una stretta al cuore ai lettori. È questo il grande predicatore? Il dialettico finissimo che nel lazzaretto eluderà, con un saggio impeccabile di pensiero laterale, l’ultimo ostacolo sulla strada dei due fidanzati, ossia il voto che Lucia ha fatto di sé alla Madonna quando era nelle mani dell’Innominato, facendole notare che lei ha promesso a Maria un bene di cui non poteva disporre, dato che già l’aveva impegnato al futuro sposo?

E il cardinal Borromeo? Il santo, la cui figura storica era davvero ammirata dall’autore? Niente paura: nemmeno al “buon Federigo” viene risparmiata la palata di letame. Ricordate la scena che segue alla conversione dell’Innominato? Il grande criminale rivela al cardinale di avere rapito Lucia, e don Abbondio viene incaricato di accodarsi agli uomini dell’Innominato e andare a recuperarla nel castello. Naturalmente il curato è terrorizzato e pensa: Grazie tante, ma se questi cambiano idea, a chi tagliano la gola per primo? A me, che sono qui come un agnello in mezzo ai lupi! A questo punto Manzoni fa tacere la propria voce narrante e si affida interamente ai pensieri di don Abbondio, in cui la paura fa strada alla perplessità, alla critica, al risentimento nei confronti del cardinale, il cui primo compito dovrebbe essere quello di occuparsi del suo umile gregge, e che invece, per smania teatrale di grandezza e santità, preferisce accogliere fra le sue braccia Al Capone e prendersi gli applausi. Tutte le cose che don Abbondio pensa sono maledettamente vere, hanno una logica modesta ma irresistibile, e culminano in questa sintesi folgorante: questi santi, il bene lo fanno all’ingrosso; ma quando poi c’è da sporcarsi le mani ci vanno di mezzo i poveracci come me!

Il grido silenzioso di don Abbondio è quello del fratello del figliol prodigo, che domanda al padre perché c’è da fare tanta festa al farabutto rientrato all’ovile dopo i bagordi, quando lui è sempre stato lì a lavorare. Di più: è la rivincita di Tersite. Nel secondo libro dell’Iliade, questo soldato deforme e malmostoso eleva una protesta che attraverserà la storia, il rinfaccio dell’umile che marcisce in trincea per una guerra che hanno voluto i potenti. Omero fa prendere a bastonate Tersite da Odisseo, lo fa deridere dagli stessi fanti achei di cui Tersite si era improvvisato sindacalista; Manzoni invece sapeva che il suo pubblico borghese, sotto il sorriso, avrebbe riconosciuto vere le ragioni di don Abbondio. E cent’anni dopo Brecht ne farà una celebre poesia, Domande di un lettore operaio:

Il giovane Alessandro conquistò l’India.

Da solo?

Cesare sconfisse i Galli.

Non aveva con sé nemmeno un cuoco?

Filippo di Spagna pianse, quando la sua flotta

fu affondata. Nessun altro pianse?

Va bene, direte voi, ma Lucia no, dài. Almeno Lucia Manzoni l’ha lasciata stare lì dove l’aveva messa lui. È vero, si vede benissimo che il cuore, chiamiamolo così, di don Lisander pulsava piuttosto per la monaca peccaminosa, tanto è vero che nella prima versione del romanzo a Gertrude erano dedicati addirittura sei capitoli. Ma Lucia…

Macché. Rileggiamo insieme il finale del romanzo: Renzo e Lucia, di nuovo uniti, vanno appunto a vivere in un borgo della bergamasca. I paesani avevano sentito parlare delle traversie della coppia, dell’invaghimento di don Rodrigo, dell’Innominato che dopo l’incontro con la ragazza aveva addirittura deciso di cambiare vita, e si aspettavano una vera star, una femme fatale capace di mobilitare i maschi con un batter di ciglia. Quando se la trovano davanti scoprono che questa Lucia intorno a cui è ruotata l’intera vicenda è, tutto sommato, una contadinotta qualunque e neanche così bella come tutti loro – e tutti i lettori! – se la figuravano:

“Eh! L’è questa? Dopo tanti discorsi, s’aspettava qualcosa di meglio.” […] Venendo poi a esaminarla in particolare, notavan chi un difetto, chi un altro: e ci furon fin di quelli che la trovaron brutta affatto.

Cosa? Lucia è brutta?

È lo stesso procedimento usato ai danni di Federigo: mettere una considerazione simile in bocca a un personaggio, in questo caso una comunità, è la cosa più perfida che può fare uno scrittore, perché l’affermazione arriva al lettore con una grande forza di verità.

Quello che i bergamaschi dicono di Lucia è il rovescio di ciò che i troiani dicono di Elena, ancora in una scena dell’Iliade. Nel terzo libro Elena, di cui Omero non dà mai una descrizione fisica, contempla il campo di battaglia dalle mura di Troia, e un gruppo di vecchi cittadini commenta: Per una donna così, bella come una dea, vale la pena di fare una guerra. La scena omerica innalza Elena a un rango sovrumano; la scena manzoniana schiaccia Lucia al suo ruolo umile, quasi comico. E anticipa di oltre un secolo uno dei più strepitosi controcampi della narrativa occidentale.

Nel suo libro più controverso, Il potere e la gloria, Graham Greene ci racconta il calvario di un prete alcolizzato che attraversa il Messico inseguito dalla polizia di un governo anticlericale, che impone ai sacerdoti la scelta fra abiura e fucilazione. Tu leggi il romanzo, raccontato attraverso il punto di vista del protagonista, e ti immagini questo prete tormentato con un aspetto ascetico, scavato, fascinoso, gli presti la faccia di Max von Sydow, di Anthony Perkins. Poi, ben oltre la metà del libro, improvvisamente Greene gira la macchina da presa e te lo fa vedere, per un attimo, il prete. Una descrizione di poche righe, un atto gratuito che l’autore poteva risparmiarsi come aveva fatto fin lì. Ma fateci caso: quando uno scrittore ci dice una cosa che non è richiesta da esigenze narrative, significa che teneva molto a dircela. Infatti, sorpresa: il prete non è Anthony Perkins. Casomai è il sergente García. Un messicano basso, grassoccio, con la pelle unta, così vero da sembrare una caricatura.

La risata di Greene in faccia al lettore riecheggia quella di Manzoni: cosa ti aspettavi? Volevi Hollywood? Mi spiace per te. Io sono uno scrittore e mi limito a darti la vita, non il sogno. Accontentati della vita, se puoi.

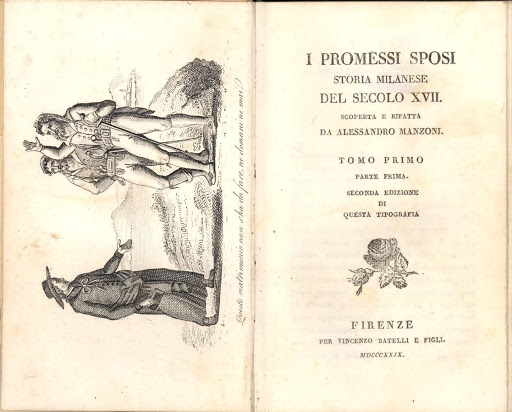

Illustrazione di copertina: Valentina Merzi